- •Введение

- •Глава 1 Ускорители прямого действия

- •Общие принципы действия источников ионов

- •Источники с холодным катодом

- •Высокочастотные ионные источники

- •Искровые ионные источники

- •Дуговые ионные источники

- •Дуоплазматрон

- •Ускорительная трубка

- •Cжатые газы, используемые в ускорителях

- •Каскадные генераторы

- •Генераторы Ван де Графа (электростатические генераторы)

- •Тандем-генераторы

- •Роторные генераторы

- •Глава 2 Циклические Ускорители с постоянным во времени магнитным полем

- •Поворот пучка и ускорение частиц в циклическом ускорителе

- •Принцип действия и конструкция циклотрона

- •Циклотрон с азимутальной вариацией магнитного поля (изохронный циклотрон)

- •Синхроциклотрон (фазотрон)

- •Микротрон

- •Глава 3 Циклические Ускорители с переменным во времени магнитным полем

- •1. Линейные ускорители.

- •2. Циклические ускорители со

- •3. Циклические ускорители с переменным магнитным

- •4. Производство рентгеновского излучения.

Принцип действия и конструкция циклотрона

Циклотрон — первый по времени циклический ускоритель — изобретен Лоуренсом в 1930 г. В течение ряда лет циклотрон был основным оборудованием ядерных лабораторий.

Однако, интерес к циклотронам в их классическом исполнении практически иссяк. Внимание физиков привлечено к так называемым изохронным циклотронам. Многие действующие классические циклотроны переделывались в изохронные. Тем не менее, изучение циклотронов, и, прежде всего в их первоначальном виде, необходимо для понимания его модификаций, а также других циклических ускорителей, теория которых выросла на базе теории циклотронов. Конструктивно-технологические особенности циклотронов и современных машин – изохронных циклотронов – сходны или практически одинаковы.

Классические циклотроны выполняются на энергию 10…20 Мэв при ускорении протонов и соответственно на большую энергию при ускорении тяжелых частиц. Электронных циклотронов не существует. Такой циклотрон построить невозможно.

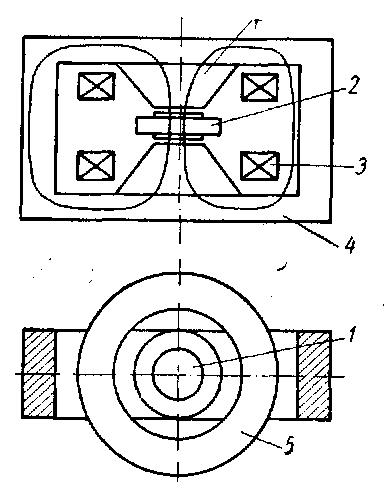

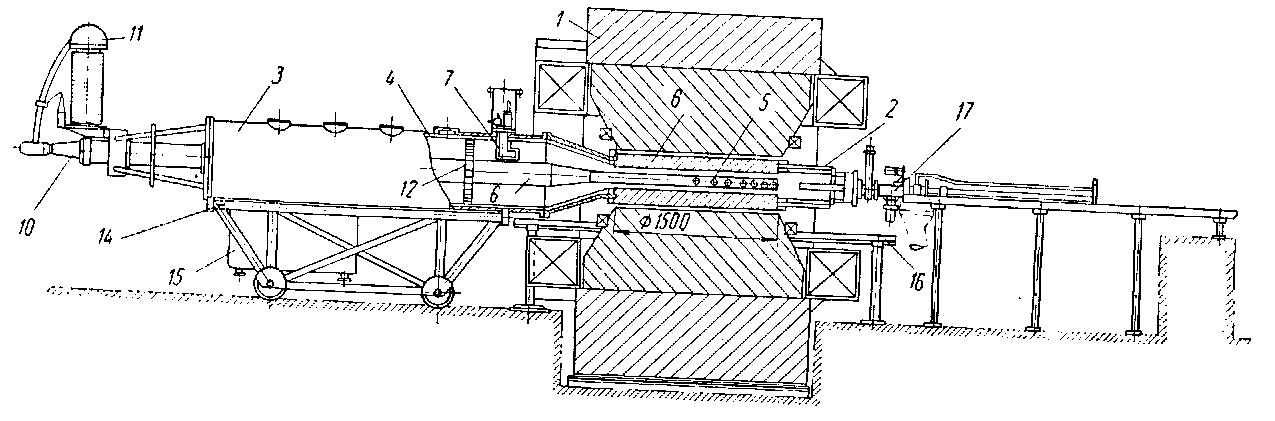

Интенсивность пучка ускоренных частиц на внутренней мишени обычно равна 1000 мка, на внешней мишени — 100 мка. Вес циклотрона на энергию 15…20 Мэв составляет около 220 т. Основные конструктивные элементы циклотрона представлены схематически на рис. 45 и 46.

Рис. 45. Конструктивная схема циклотрона: 1 — полюс; 2 — вакуумная камера; 3 — сечение обмотки электромагнита; 4 — ярмо электромагнита; 5 — катушка электромагнита.

Рис. 46. Конструктивная схема вакуумной камерыи ускоряющего устройства циклотрона: 1— полюс магнита; 2 — боковая стенка камеры; 3 — крышка камеры; 4 — дуант; 5— источник ионов; 6 — траектория движения частиц; 7 — шток

В циклотронах применяются электромагниты Ш-образной формы. Прежде иногда использовалась С-образная система, однако вследствие асимметрии магнитного поля по первой гармонической такие конструкции не получили распространения.

Ускорение частиц происходит в вакуумной камере, помещенной в зазор между двумя полюсами электромагнита. Камера обычно имеет две круглые стальные крышки, соединенные между собой боковыми стенками. В образованном таким образом пространстве с помощью системы насосов создается необходимый вакуум. Магнитные крышки камеры в плане имеют круглую форму, и их наружный диаметр совпадает с диаметрами примыкающих к ним полюсов. Крышки камеры являются как бы продолжением полюсов магнита, внутренняя поверхность крышки имеет форму, которая обеспечивает кривизну (бочкообразность) магнитного поля внутри камеры, необходимую для осуществления вертикальной фокусировки частиц. Полюсы обычно имеют коническую форму, так как показанные на рис. 45 магнитные поля рассеяния увеличивают магнитный поток, проходящий через основные полюсы, покоящиеся на ярме электромагнита. Форма конуса рассчитывается таким образом, чтобы магнитная индукция в железе полюса была бы по всей высоте полюса одинаковой.

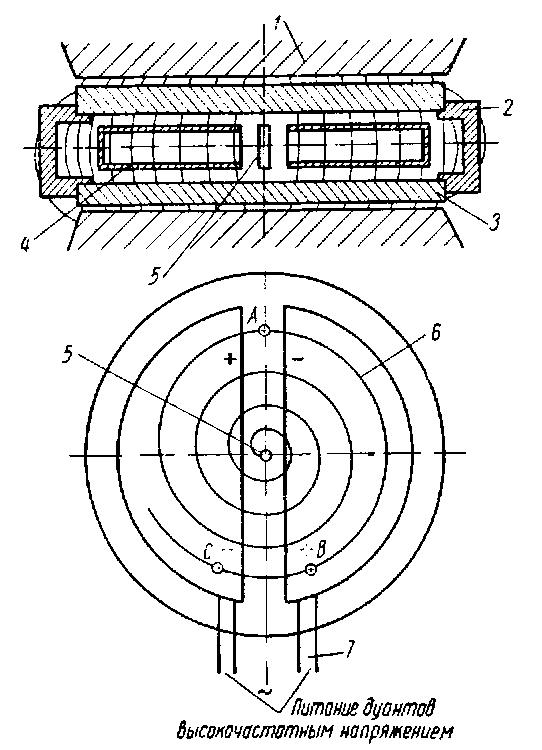

Магнитное поле возбуждается двумя катушками, насаженными на каждый из полюсов. Эти катушки питаются от системы постоянного тока с точной стабилизацией его во времени. Катушки обычно имеют водяное охлаждение. Магнитный поток, проходящий через полюса и зазор между ними, замыкается далее через ярмо электромагнита, набираемое чаще всего из сваренных между собой пакетов прокатного железа. Сечение ярма обычно прямоугольное. Внутри камеры размещены два дуанта, представляющие собой ковшеобразные коробки, получить которые можно, например, если плоскую цилиндрическую коробку разрезать пополам плоскостью, проходящей через центры кругов двух оснований. Даунт схематически представлен на рис. 47.

Рис. 47. Дуант циклотрона и электрическое поле в сечении вакуумной камеры при разности потенциалов между дуантами

Выполняются дуанты из тонкой листовой меди и укрепляются на несущих штоках таким образом, чтобы нигде не было соприкосновений дуанта со стенками камеры. Через штоки, показанные на рис. 46, к дуантам может быть подведено электрическое напряжение.

В центре круговой камеры размещается источник ионов с длинной узкой щелью, высота которой равна примерно расстоянию между верхней и нижней поверхностями дуанта. Источник генерирует ленточный пучок частиц, направляемых к одному из дуантов. Обычно используется источник с горячим катодом. Водород подается в разрядную камеру через стержень, закрепленный на боковой стенке камеры и поддерживающий сам источник. Стержень проходит в пространство между дуантами на уровне нижней или верхней их поверхности. Вытягивающая система источника обычно отсутствует. Электрическое поле, ускоряющее частицы в пространстве между двумя дуантами, служит одновременно полем, вытягивающим частицы из источника. Если между двумя дуантами создать разность потенциалов так, как это показано на рис. 47, когда левый дуант заряжен положительно, а правый отрицательно, электрическое поле в сечении камеры имеет вид, схематически показанный на этом рисунке.

Крышки и боковые стенки камеры заземлены. В пространстве между дуантами, называемом ускоряющей щелью или ускоряющим промежутком, основная составляющая напряженности электрического поля направлена горизонтально. Электрическое поле проникает в пространство между дуантами сравнительно неглубоко. Весьма важным обстоятельством является то, что основная часть этого пространства оказывается защищенной от электрического поля.

Представим себе, что в точке А ускоряющего промежутка находится заряженная частица (см. рис. 46). Так как левый дуант заряжен положительно, а правый отрицательно, то частица ускоряется вправо по круговой траектории, связанной наличием перпендикулярного чертежу магнитного поля. Пройдя щель дуанта, частицы получат прирост энергии U, численно равный разности потенциалов между дуантами. Войдя в полость правого дуанта, в пространство, в котором нет электрического поля, частица будет двигаться далее по инерции, не меняя своей энергии, через некоторое время вновь подойдет к ускоряющей щели и окажется в точке В.

Если полярность потенциала дуантов будет неизменной, то частица, войдя в щель, затормозится электрическим полем и потеряет ту энергию, которую она приобрела в верхней части ускоряющего промежутка. Частица вновь ускорится в том случае, если, пока она двигалась внутри полости дуанта, полярность дуантов изменилась на обратную. Тогда, пройдя ускоряющую щель и оказавшись в точке С, частица вновь получит приращение энергии, равное U.

Приложим к дуантам переменное электрическое напряжение с некоторой постоянной частотой fс, пусть при этом частота вращения частицы также постоянная и равна частоте переменного напряжения. Тогда при сколь угодно большом числе оборотов частицы она всегда будет приходить к ускоряющей щели, как в верхней, так и в нижней ее части в тот момент, когда электрическое поле ускоряющее.

Таким образом, необходимым условием для нормальной работы циклотрона является резонанс частоты вращения частиц в магнитном поле и переменного ускоряющего напряжения на дуантах. Ускорители, в которых требуется соблюдение этого условия, часто называются резонансными ускорителями. К их числу принадлежит и циклотрон.

Радиус траектории частицы,

двигающейся в магнитном поле, для малых

нерелятивистских энергий при

![]() пропорционален

пропорционален

![]() .

Поэтому по мере

увеличения энергии частицы в процессе

ее ускорения радиус траектории

увеличивается всякий раз после того,

как частица пройдет ускоряющий промежуток.

В результате траектория частицы в

циклотроне имеет вид спирали. Спираль

состоит из участков окружностей,

соответствующих внутренней полости

дуантов, и соединяющих их сложных кривых,

которые соответствуют ускоряющим

промежуткам.

.

Поэтому по мере

увеличения энергии частицы в процессе

ее ускорения радиус траектории

увеличивается всякий раз после того,

как частица пройдет ускоряющий промежуток.

В результате траектория частицы в

циклотроне имеет вид спирали. Спираль

состоит из участков окружностей,

соответствующих внутренней полости

дуантов, и соединяющих их сложных кривых,

которые соответствуют ускоряющим

промежуткам.

В начальной части траектории при выходе из источника частица заворачивается по спирали внутри самого промежутка, не заходя в полость дуанта. Этот начальный момент ускорения, когда вся траектория частицы находится в переменном электрическом поле, имеет довольно сложный характер. Под влиянием электрического поля в начальном режиме происходит фазовая группировка частиц, т. е. вместо непрерывного потока частиц, выходящих из источника, к концу режима образуются сгущения плотности частиц на отдельных участках траектории.

Далее наступает так называемый линзовый режим, когда частицы, перейдя на радиусы, большие, чем расстояние между дуантами, попадают в пространство, лишенное электрического поля, и проходят ускоряющий промежуток так же, как частицы в источнике заряженных частиц проходят промежуток между линзами источника. Ускорение может продолжаться до тех пор, пока радиус траектории частицы не станет близким к радиусу крышек камеры, и магнитное поле вследствие резкого спада его у края крышек перестанет быть пригодным для использования. Спиральный вид траектории частиц в процессе ускорения характерен для циклотронов и их современных модификаций. Здесь все пространство в радиальном направлении, начиная от центра и кончая периферией, используется для ускорения частиц. Частота вращения частицы в магнитном поле

![]()

Она не зависит от энергии частицы и не изменяется, если H и m постоянны. Определим порядок этой частоты. Напряженность магнитного поля в зазоре магнита обычно выбирается равной 14…17 кЭ. При Н = 15 кЭ, f = 22 МГц.

Как уже говорилось выше, магнитное поле для обеспечения условий вертикальной фокусировки должно уменьшаться в зависимости от радиуса траектории частиц. Это уменьшение невелико (всего лишь единицы и доли процента), однако оно сказываегся на величине частоты вращения. Так как радиус вращения увеличивается с ростом энергии, то к концу цикла ускорения частота вращения падает в то же число раз, в какое уменьшается напряженность магнитного поля.

Масса частицы m остается приблизительно постоянной только до определенных значений энергии. До энергии w = 10…15 МэВ масса может считаться для протонов практически постоянной; дальше начинается заметное релятивистское увеличение ее. Масса входит в знаменатель формулы для частоты, следовательно, эффект увеличения массы приведет к уменьшению частоты вращения, тем большему, чем больше энергия частицы. Это релятивистское увеличение массы ставит предел энергии частиц, ускоряемых циклотроном. Резонанс между частотой вращения и постоянной частотой высокочастотного напряжения нарушается, частицы .начинают приходить в ускоряющий промежуток между дуантами в тот момент, когда электрическое поле либо мало, либо оказывается тормозящим, и работа циклотрона становится невозможной. Практика показывает, что в классическом циклотроне невозможно получить на протонах энергию больше 20 Мэв.

Для вывода пучка из камеры и транспортировки его по специальному ионопроводу в соседние лабораторные помещения применяется сложное выводное устройство. Для рассмотрения возможных способов вывода наружу пучка ускоренных ионов подсчитаем шаг спирали пучка частиц. За каждый оборот частица проходит ускоряющую щель между дуантами дважды и приобретает энергию 2U . Таким образом, шаг спирали изменяется обратно пропорционально .Для циклотрона на энергию 15 Мэв при радиусе конечной орбиты 75 см, U = 100 кВ для протонов Δr = 0,233 см.

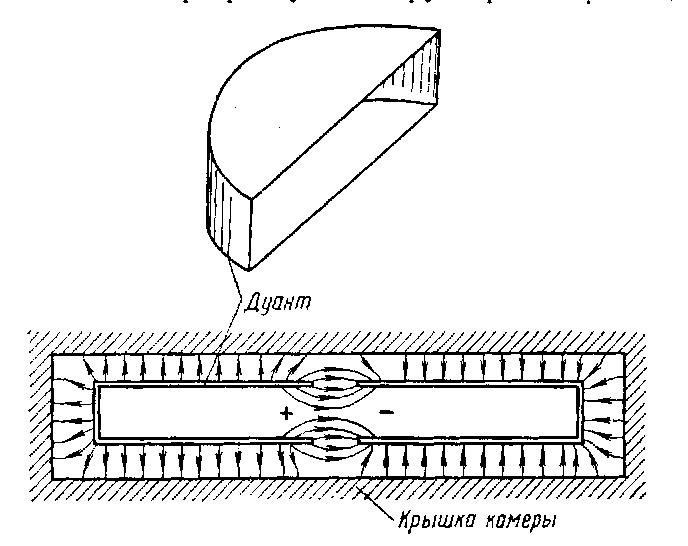

Этот шаг пропорционален U. Поэтому для U = 400 кв шаг спирали будет порядка 10 мм. Такая величина шага спирали позволяет сравнительно легко осуществить вывод пучка из камеры и направить его на внешнюю мишень. В большинстве случаев пучок выводится с помощью дефлектора, схематически пока занного на рис. 48.

Рис. 48. Схема устройства вывода ускоренных частиц из циклотрона

Дефлектор состоит из двух криволинейных пластин 1 и 2, между которыми движется пучок. Дефлектор устанавливается таким образом, чтобы, пучок частиц, постепенно разворачиваясь по спирали и дойдя до конечного радиуса, попал между пластинами, а предыдущий виток спирали при этом не коснулся дефлектора. Для этого пластина 2 должна быть достаточно тонкой, порядка 0,5 мм. Чтобы электрическое поле этой пластины не влияло на пучок предпоследнего витка спирали, тонкая пластина 2 обязательно заземляется. Пластина дефлектора 1 присоединяется к источнику постоянного высокого напряжения. Благодаря этому в пространстве между пластинами и на протяжении зазора δ появляется электрическое поле, направленное, как показано на рис. 48, радиально. Движущаяся частица испытывает в таком радиальном электрическом поле центробежные усилия. При равенстве силы, вызванной этим электрическим полем, и силы Лоренца частица между пластинами дефлектора двигалась бы прямолинейно. В действительности полной компенсации силы Лоренца не требуется. Достаточно лишь немного увеличить радиус траектории, чтобы частица отошла от предыдущего витка спирали на значительное расстояние и попала в зону слабого магнитного поля, |где величина силы Лоренца мала.

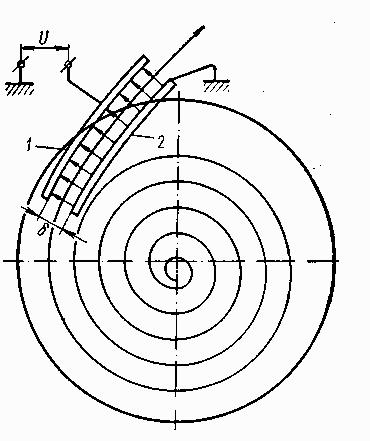

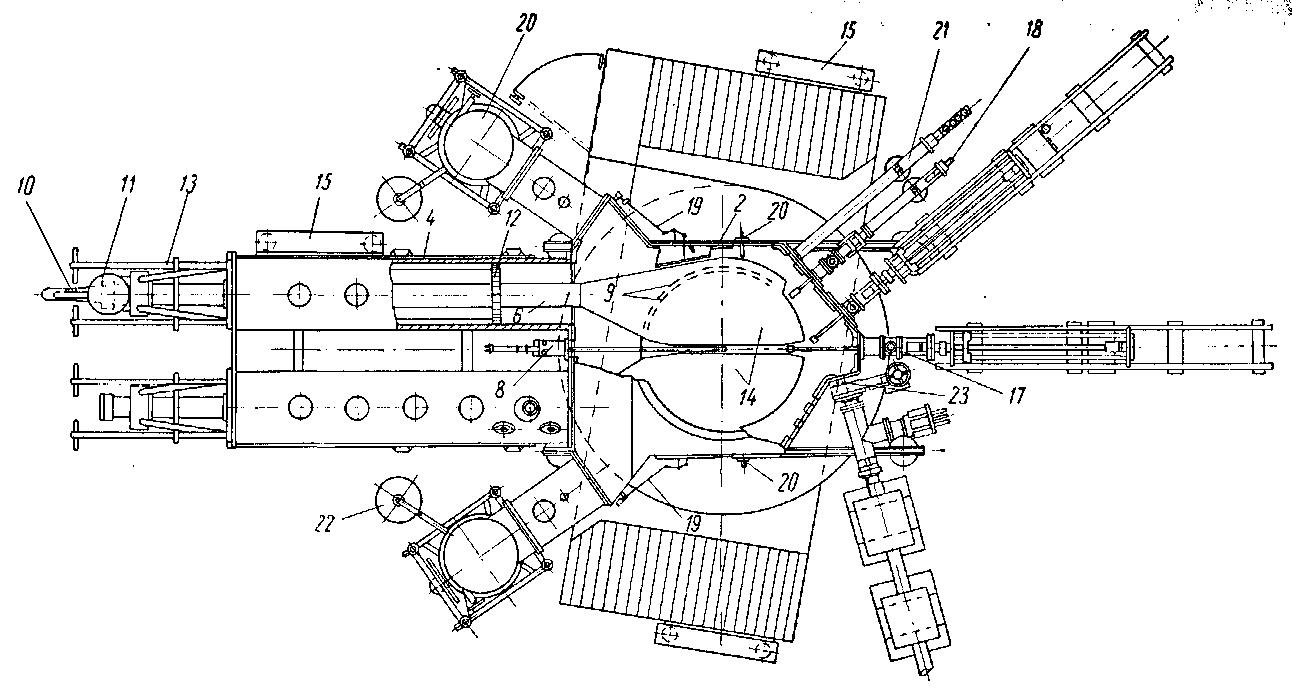

На рис. 49 показана схема циклотрона.

Рис. 49. Чертеж циклотрона в собранном виде: 1 — ярмо электромагнита; 2 — вакуумная камера; 3 — баки резонансных линий; 4 — стержень для перемещений закорачивающей пластины; 5 — дуант; 6 — крышка камеры; 7 — виток связи; 8 — источник ионои; 9 — отклоняющий пластина для вывода пучка; 10 — выводной изолятор штока; 11 — барабан для намотки изоляционной трубки для подпода водяного охлаждения; 12 — закорачивающее устройстро; 13— система регулирования положения закорачивающего устройства; 14 -- тележка для монтажа баков резонансных линий и откатки их вместе с дуантами при разборке камеры; 15 — коробка зажимов; 16 — рельсы для откатки деталей камеры вправо; 17, 18, 19, 21 —мишени, пробники, триммерные устройства и другие элементы камеры; 20 — вакуумный насос; 22 — форвакуумный насос; 23 — патрубок для вывода пучка.