- •Введение

- •Глава 1 Ускорители прямого действия

- •Общие принципы действия источников ионов

- •Источники с холодным катодом

- •Высокочастотные ионные источники

- •Искровые ионные источники

- •Дуговые ионные источники

- •Дуоплазматрон

- •Ускорительная трубка

- •Cжатые газы, используемые в ускорителях

- •Каскадные генераторы

- •Генераторы Ван де Графа (электростатические генераторы)

- •Тандем-генераторы

- •Роторные генераторы

- •Глава 2 Циклические Ускорители с постоянным во времени магнитным полем

- •Поворот пучка и ускорение частиц в циклическом ускорителе

- •Принцип действия и конструкция циклотрона

- •Циклотрон с азимутальной вариацией магнитного поля (изохронный циклотрон)

- •Синхроциклотрон (фазотрон)

- •Микротрон

- •Глава 3 Циклические Ускорители с переменным во времени магнитным полем

- •1. Линейные ускорители.

- •2. Циклические ускорители со

- •3. Циклические ускорители с переменным магнитным

- •4. Производство рентгеновского излучения.

Генераторы Ван де Графа (электростатические генераторы)

Генераторы Ван де Граафа или, как их часто называют, электростатические генераторы являются наиболее исследованными и усовершенствованными и самыми распространенными ускорителями прямого действия. Генераторы выпускаются серийно. Все электростатические генераторы работают в сжатом газе, основной диапазон энергии 0,5…5 МэВ. Ток протонов при работе в длительном режиме 50 мкА и в импульсном режиме 5 мА. Электростатические генераторы отличаются высокой стабильностью энергии и особенно монохроматичностью ускоренных частиц. Обычно стабильность энергии порядка 0,05…0,1 %. Путем принятия специальных мер ее можно повысить до 0,015 %. Никакие другие ускорители в этом диапазоне энергии не имеют подобных параметров стабильности и монохроматичности.

Линейные ускорители протонов на соответствующую энергию дают в 10…100 раз больший разброс энергии частиц, а при одинаковом разбросе ток линейных ускорителей должен быть в 2…3 раза меньше, чем в электростатическом генераторе. Линейные ускорители и циклотроны имеют большую расходимость пучка, исчисляемую градусами, в то время как расходимость пучка в электростатическом генераторе может быть ограничена миллирадианами. Эти особенности электростатических генераторов привели к тому, что практически все лаборатории ядерной физики, работающие с частицами низких и средних энергий, оборудуются ускорителями этого типа. Они привели также к тому, что делаются попытки соорудить электростатические генераторы на энергию, значительно превышающую 5 МэВ, при которой конструктивно возможно получить компактную установку в сжатом газе. Существуют машины на энергию до 10 МэВ. Путем последовательного соединения двух и даже трех электростатических генераторов удается получить энергию свыше 14 МэВ. При таких энергиях электростатические генераторы могут конкурировать с циклотронами. Однако двойные и тройные генераторы, так называемые тандем-генераторы насчитываются в эксплуатации единицами.

Электростатические генераторы могут иметь как вертикальное, так и горизонтальное исполнение. Длина генератора определяется длиной ускорительной трубки, в которой, как уже говорилось выше, достигнута электрическая прочность 20 кв/см. При вертикальном расположении генератора (наиболее распространенном) облегчается конструкция самой машины, так как клееная трубка и другие конструктивные детали здесь не испытывают изгибающих усилий. При горизонтальном расположении конструкция генераторов усложняется, но зато помещение, в котором они устанавливаются, может быть более простым и дешевым. Конструктивные трудности создания горизонтальных машин усугубляются неизбежностью консольного расположения основной колонны машины. Кондуктор ускорителя, находящийся под полным напряжением по отношению к земле, не может быть установлен на опору без серьезного усложнения конструкции.

Как известно, основной частью генераторов Ван де Граафа является ленточный транспортер зарядов. Транспортер представляет собой бесконечный резиновый ремень на текстильной основе, надетый на два металлических шкива.

Расстояние между шкивами в больших машинах составляет несколько метров. Ширина ленты обычно около 400 мм. Лента движется со скоростью 20…40 м/с. При большей скорости лента движется неустойчиво и быстро изнашивается. На поверхность ленты в районе нижнего шкива специальным зарядным устройством наносится заряд.

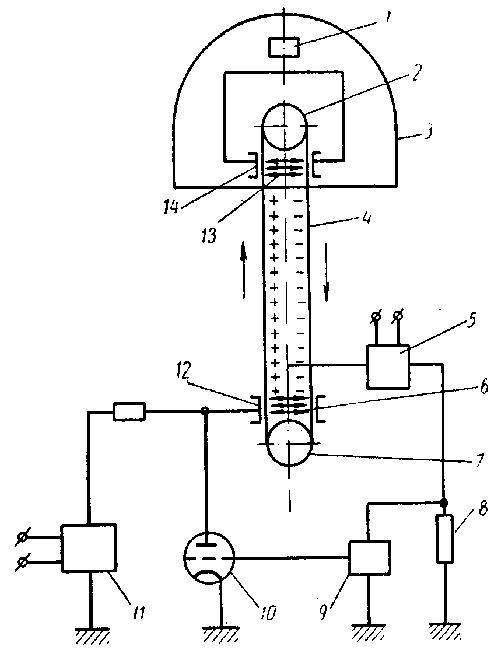

На рис. 25 приведена схема зарядки и перезарядки транспортера зарядов — резиновой ленты.

Лента 4, движущаяся в направлении стрелок, натянута на шкивы 7 и 2. Нижний шкив, установленный на заземленной плите, вращается электродвигателем. Верхний шкив размещен под высоковольтным колпаком — кондуктором 3 и находится под полным напряжением машины. Все оборудование под колпаком снабжается электроэнергией от специального генератора повышенной частоты, установленного тут же и приводимого во вращение осью верхнего шкива 2.

Рис. 25. Cхема зарядки и перезарядки транспортера зарядов — резиновой ленты.

Процесс зарядки и перезарядки происходит следующим образом. Металлические коронирующие щетки 6 с иглами, обращенными к внутренним поверхностям транспортера, находятся под потенциалом 70 кВ по отношению к земле. Этот потенциал создается выпрямителем 5, отрицательный выводной конец которого заземлен через сопротивление 8. Электроды 12, расположенные вблизи противоположной поверхности ленты, находятся под положительным потенциалом 20 кВ, получаемым от выпрямителя 11. Напряжение 50 кВ между щетками 6 и электродами 12 в результате короны наносит на левую сторону ленты положительный заряд и снимает с правой отрицательный. Это соответствует транспортировке вверх двойного заряда. Выпрямитель 1 создает между щетками 14, соединенными с кондуктором, и электродами 13, разность потенциалов 50 кВ. Отрицательный вывод выпрямителя 11, присоединенный к кондуктору, электрода 13, имеет потенциал по отношению к земле, на 50 кВ больший, чем кондуктор. Это обеспечивает снятие положительного заряда с левой части ленты и зарядку ее отрицательным с правой.

Сопротивление 8, усилитель 9, лампа 10 и выпрямитель 11 являются элементами, стабилизирующими ток зарядки ленты. Благодаря этому облегчается стабилизация основного напряжения машины. Как показывают расчеты и опыт, средняя плотность заряда на поверхности ленты может быть порядка σ = 5.10-9 К/см2. Такая плотность создает электрическое поле в сжатом газе вблизи ленты порядка

Е = 9.10114πσ.

При ширине поверхности ленты b = 200 мм и скорости υ = 30 м/с ток, переносимый лентой от зарядного устройства к верхнему шкиву, составит

I = σbυ = 5.10-9.20.3000 = 0,3 мА.

Ток этот почти удваивается с помощью перезарядного устройства. Полезный ток пучка ускоренных частиц обычно значительно меньше, чем ток, переносимый лентой, так как существуют утечки заряда через газовые промежутки, утечки, связанные со стабилизацией напряжения, утечки через балластное сопротивление и др. Кроме того, протонная составляющая тока пучка составляет 70…80 % общего тока. Практически при длительной работе удается получить протонную составляющую тока порядка 50 мкА. При импульсной работе можно получить значительно большие токи — до 5 мА. Здесь используется заряд, накопленный в емкости генератора по отношению к корпусу — котлу высокого давления.

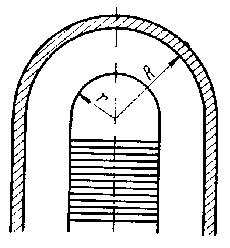

Как показано на рис. 25 и 26, верхняя часть трубки и система питания источника закрыты полированной полусферой с радиусом r и цилиндрической поверхностью. Внутренний радиус котла высокого давления R. Для упрощения расчета, имеющего целью выяснить лишь порядок величин, учтем только емкость полусферического конденсатора, которая составляет

![]() .

.

При обычных для крупных генераторов размерах R = 1600 мм и r = 1100 мм эта емкость составляет

С = 1,95.10-10 Ф.

--

Рис. 26. Верхняя часть электростатического ускорителя в сжатом газе

С учетом указанных выше утечки заряда, а также состава ионов в пучке полезно используется ток 5 мА.

Для увеличения тока пучка в постоянном режиме делались попытки применить сложные конструкции с двумя и более ленточными транспортерами заряда. Однако эти конструкции не получили распространения, так как сравнительно небольшое увеличение интенсивности пучка приводило к значительным конструктивным и эксплуатационным трудностям.

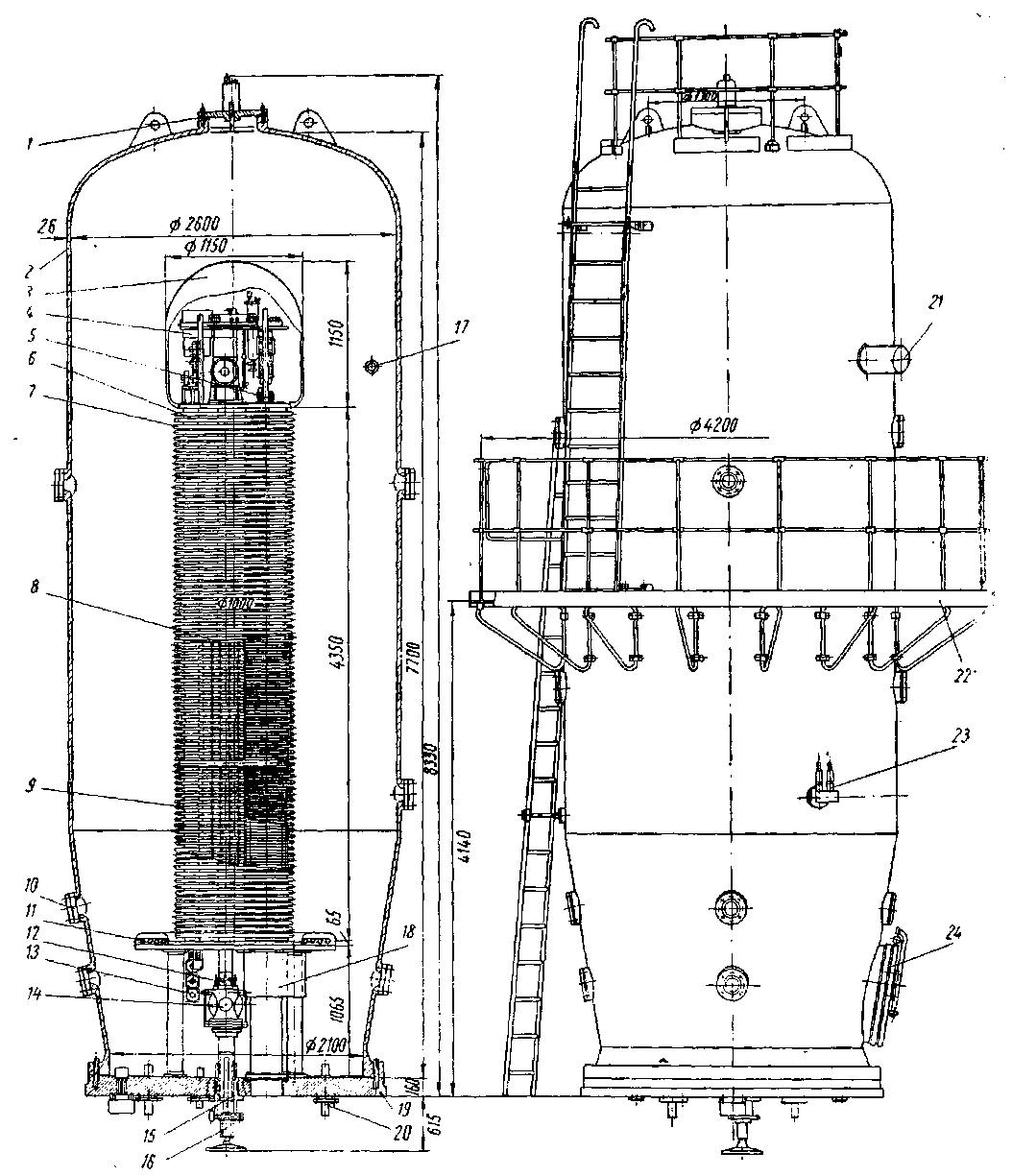

Конструктивная схема электростатического генератора представлена на рис. 27.

Рис. 27. Конструктивная схема электростатического генератора: 1 — устройство контроля пульсаций напряжения; 2 — котел; 3 — кондуктор; 4 — оборудование под кондуктором; 5 — ионный источник; 6 — изолирующая колонна; 7 — эквипотенциальное кольцо; 8 — ускорительная трубка; 9 — зарядная лента; 10 — смотровое окно; 11 — змеевик охлаждения; 12 — зарядный блок; 13 — электромеханизм, регулирующий цепи питания ионного источника; 14 — нижний валик транспортера зарядов; 15 — натяжной шток транспортера зарядов; 16 — тензометрический датчик; 17 — сетка роторного вольтметра; 18— выпрямитель зарядки ленты; 19 — плита котла; 20 — электроввод; 21 — коронирующая стрела; 22 — площадка обслуживания; 23 — предохранительный клапан; 24 — люк монтажный.

Машина монтируется на стальной плите, где устанавливаются трубки, опорные колонны, поддерживающие всю конструкцию, нижний шкив, транспортер зарядов с двигателем для его вращения и с системой, регулирующей положение ленты на шкивах, а также другие устройства. Основой конструкции генератора являются три вертикальные колонны, выполненные из изоляционного материала — обычно органического стекла.

В последнее время применяются изоляционные колонны из эпоксидных смол. Существуют системы без изоляционных стоек, в которых элементы конструкции соединены друг с другом с помощью склейки. На колоннах устанавливаются верхние опорные пластины, на которых смонтирован верхний шкив транспортера, высокочастотный машинный генератор, приводимый во вращение от этого шкива, система питания источника ионов и сам источник. Здесь же размещается баллон с водородом для подачи газа через фильтр в разрядную камеру источника.

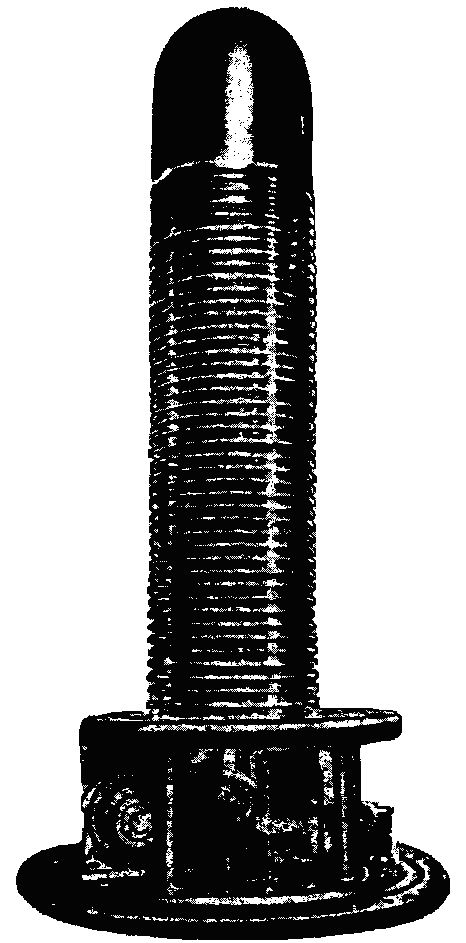

Высокочастотный генератор, приводимый во вращение шкивом транспортера, является источником питания всех систем, расположенных на верхнем диске. Все это сложное устройство закрыто полусферическим и цилиндрическим полированным колпаком — кондуктором. Верхняя сферическая поверхность кондуктора сопрягается с цилиндрической поверхностью, образованной так называемыми градиентными кольцами, расположенными на расстоянии примерно 25 мм друг от друга по всей высоте генератора до нижней опорной плиты. Эти кольца формируют электрическое поле в пространстве между котлом и конструктивными элементами машины. Каждое градиентное кольцо укреплено на специальной рамке, в свою очередь закрепленной на опорных изоляционных колоннах генератора. Внешний вид генератора со снятым котлом показан на рис. 28.

Рис. 28. Внешний вид электростатического генератора со снятым котлом.

В последнее время при исследованиях в области ядерной физики низких энергий сравнительно часто используются электронные пучки, ускоренные электростатическими генераторами. Электронный ускоритель мало отличается от протонного. В нем лишь меняется полярность кондуктора генератора, а ионный источник заменяется электронной пушкой. Измерение напряжения генератора производится с помощью роторного вольтметра, устанавливаемого на корпусе машины. Точность измерения около 1…2 %.

Как уже говорилось выше, необходимым элементом каждого ускорителя прямого действия является поворотный магнит, который очищает пучок от нежелательных частиц, а также дает возможность осуществлять стабилизацию напряжения. Поворотный магнит может быть также использован для абсолютного измерения энергии пучка. Радиус поворота пучка, его энергия и величина магнитного поля связаны между собой. Зная радиус и величину напряженности магнитного поля, можно вычислить энергию частиц. Однако для многих ядерных исследований необходимо знать энергию частиц с очень большой степенью точности, которую не удается получить с помощью магнитного анализатора (поворотного магнита). Это связано с тем, что точные измерения абсолютного значения магнитного поля затруднены. Кроме того, магнитное поле может иметь различные значения в разных точках электромагнита вдоль траектории частиц.

По мере того как были точно установлены энергии частиц, при которых протекают различные ядерные реакции, необходимость абсолютных измерений энергии частиц ускорителей прямого действия отпала. Калибровка ускорителей в настоящее время проводится по этим известным ядерным реакциям. В момент появления соответствующего сигнала о наличии известных реакций фиксируются значение параметров поворотного магнита и другие величины, позволяющие косвенным путем фиксировать определенную энергию пучка.

Электростатические генераторы, так же как и другие ускорители прямого действия, являются радиационно-опасными машинами. Они дают сильное гамма-излучение, вызываемое бомбардировкой деталей машины ускоренными паразитными электронами, которые движутся в направлении, противоположном направлению движения основного пучка. Интенсивность и энергия паразитных частиц нарастают по мере приближения их к высоковольтному кондуктору машины. Поэтому основным источником гамма-лучей является верхняя часть ускорителя. В электронных ускорителях излучение вызывается основным пучком, и радиационно-опасной здесь является нижняя часть машины.