- •Содержание

- •Тема 1. Устройство фотоаппарата.

- •Тема 2. Экспозиция.

- •Тема 3. Цифровая фотография. Устройство цифрового фотоаппарата.

- •Тема 4. Особенности цифровой фототехники.

- •Тема 5. Вспышка.

- •Введение

- •Тема 1. Устройство фотоаппарата

- •Видоискатель

- •Объектив

- •Классификация оптики

- •Тема 2. Экспозиция Понятие экспозиции

- •Экспозамер

- •Коррекция экспозиции (exposure compensation)

- •Экспонометрические программы

- •Брекетинг (вилка)

- •Автофокусировка

- •Тема 3. Цифровая фотография. Устройство цифрового фотоаппарата Преимущества цифровой фотографии

- •Разрешение матрицы

- •Размеры светочувствительной матрицы Кроп-фактор

- •Светочувствительность матрицы

- •Устройство матрицы

- •Принцип работы цифрового фотоаппарата

- •Интерполяция цвета

- •Глубина цвета

- •Тема 4. Особенности цифровой фототехники и отдельные функции Соотношение сторон снимка

- •Стабилизация изображения

- •Датчик ориентации

- •Голосовые комментарии к снимкам

- •Видеосъемка

- •Спецэффекты

- •Форматы файлов

- •Дополнительные возможности цифрового фотоаппарата

- •Тема 5. Вспышка

- •Устройство фотовспышек

- •Основные параметры фотовспышек

- •Режимы работы вспышки

- •Полезные функции вспышки

- •Нюансы, возникающие при съемке со вспышкой

Объектив

Объектив - это система оптических линз, заключенная в оправу. Объектив служит для получения изображения снимаемого объекта на светочувствительном фотоматериале. От свойств объектива в значительной степени зависит качество получаемого изображения. Для описания объектива используются следующие основные параметры:

фокусное расстояние (оптическая сила);

светосила.

Несмотря на то, что реальные объективы гораздо сложнее по конструкции, чем обычная лупа, понятия фокусного расстояния и светосилы объектива имеют, в общем, тот же смысл.

Объектив состоит из нескольких линз разной оптической силы (как собирающих, так и рассеивающих), причем некоторые из линз могут быть склеены вместе или передвигаться относительно друг друга.

Фокусное расстояние:

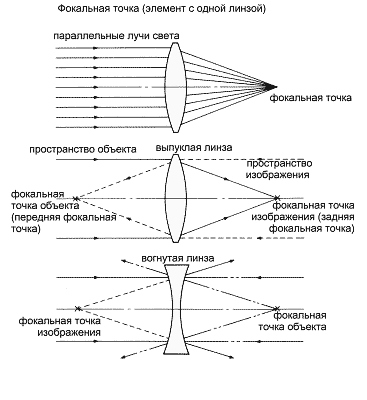

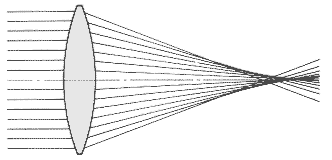

Фокусное расстояние – это расстояние по оптической оси между оптическим центром и точкой фокуса линзы. При этом оптический центр линзы – это точка пересечения оптической оси и главной плоскости линзы, а точкой фокуса линзы называется точка, в которую фокусируются лучи параллельного пучка света, падающие на линзу параллельно ее оптической оси.

Главную оптическую ось в точке фокуса пересекает под прямым углом к ней фокальная плоскость. В фокальной плоскости создается изображение объекта, если он находится на достаточно большом расстоянии от линзы. Если же объект находится относительно близко, то плоскость резкого изображения находится параллельно фокальной плоскости, но несколько дальше от оптического центра линзы.

Рис.3

Обозначается фокусное расстояние в миллиметрах. Например, объектив AF 50 mm.

У объективов с переменным фокусным расстоянием (зумом) указывается диапазон фокусных расстояний объектива. Например, объектив AF 35-80 mm. Чем больше фокусное расстояние линзы, тем более крупное изображение она создает. Фокусное расстояние и размер сенсора (матрицы) или размер кадра пленки определяют угол обзора камеры.

Отношение диаметра линзы к фокусному расстоянию характеризует ее светосилу. Чем больше светосила линзы, тем больше лучей она собирает и, соответственно, тем ярче будет даваемое ей изображение.

Светосила:

Светосила объектива характеризуется значением его относительного отверстия. Относительное отверстие объектива (пишется в виде дроби) показывает отношение диаметра объектива к его фокусному расстоянию.

Если фокусное расстояние двух объективов одинаково, объектив с большим диаметром будет иметь большую светосилу. К примеру, если фокусное расстояние 50 мм, а диаметр объектива 17,8 мм, разделив фокусное расстояние на диаметр, мы получим максимальное диафрагменное число для этого объектива, равное 2,8.

К примеру, у объектива с относительным отверстием 1:4 (встречается вариант маркировки f/4) диаметр действующего отверстия в четыре раза меньше значения фокусного расстояния.

Чем больше значение относительного отверстия объектива, тем более светосильным будет такой объектив, то есть он сможет построить на пленке более яркое изображение. Теоретически максимальная светосила объектива может достигать значения 1:0,5. Однако у реальных объективов она значительно меньше – наиболее распространены объективы с относительным отверстием 1:1,2 и меньше. Объектив с большим значением светосилы весьма удобен тогда, когда съемка ведется при пониженной освещенности.

Яркость изображения, создаваемого объективом на пленке, прямо пропорциональна площади действующего отверстия объектива. Уменьшив диаметр действующего отверстия объектива в 2 раза, можно уменьшить в 4 раза количество проходящего через него света.

Уменьшать или увеличивать диаметр отверстия объектива позволяет специальный механизм, который называется диафрагмой.

Диафрагма:

В любой фотокамере (за исключением примитивных) роль апертуры – отверстия для прохождения света – выполняет регулируемая диафрагма – это устройство в объективе, ограничивающее поток света, проходящий через объектив, за счет изменения собственного размера. Она состоит из серповидных стальных пластинок и действует подобно радужной оболочке глаза, регулирующей размер зрачка (Рис. 4).

Рис.4

Лепестки диафрагмы

Величина отверстия диафрагмы характеризуется диафрагменным числом – чем больше это число, тем меньше отверстие диафрагмы. Существует стандартный ряд диафрагменных чисел: 1; 1.4; 2; 2.8; 4; 5.6; 8; 11; 16; 22 и т. д. При каждом значении диафрагмы объектив пропускает вдвое больше света, чем при предыдущем и вдвое меньше, чем при последующем (Рис. 5).

Рис.5

Диафрагменные числа

Если ограничить количество света всегда есть возможность, то светопропускная способность объектива имеет свои пределы. Поэтому наиболее ценятся объективы с высокой пропускной способностью, соответственно, с наименьшим значением диафрагмы.

Значение диафрагмы может быть записано несколькими способами: f/8, F8, 1:8, причем все они равносильны.

Чем меньше это отношение (больше цифра в знаменателе), тем меньше отверстие и, следовательно, меньше света попадает на светочувствительный элемент камеры. Таким образом, установив диафрагму 2 (или 1/2) мы пропустим через объектив больше света, нежели установив значение диафрагмы, равное 16 (1/16).

На всех объективах указано значение максимально открытой диафрагмы (например, AF 50/1:2), а на объективах с переменным фокусным расстоянием может быть указано 2 значения максимально открытой диафрагмы, относящихся к крайним значениям фокусного расстояния (например, AF 35-80/1:3.5-4).

При этом объектив, настроенный на длинный фокус (режим теле) пропускает меньше света, нежели тот же самый объектив, но настроенный на короткий фокус.

У дорогих высококачественных объективов при изменении фокусного расстояния значение максимальной диафрагмы может не изменяться. Надо заметить, что объективы, имеющие большую светосилу (1,4; 2; 2,8) дают преимущество при съемках в сложных условиях освещенности.

Объективы с большой максимальной диафрагмой (например, f/2) также называются скоростными (пропускают больше света, что, при одинаковой освещенности, позволяет устанавливать более короткую выдержку и делать больше кадров за единицу времени).

Процесс уменьшения светосилы объектива при помощи диафрагмы называется «диафрагмированием».

Помимо своей главной технической задачи – регулирования светового потока – диафрагма может работать мощным творческим инструментом. При уменьшении освещенности оптического изображения, образуемого объективом, увеличивается глубина резко изображаемого пространства. То есть чем сильнее зажим диафрагмы, тем больше глубина резкости – расстояния между самым ближним и самым дальним резко изображаемым предметом.

.

Глубина резко изображаемого пространства – ГРИП:

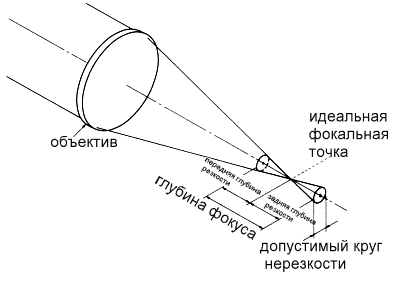

Идеальная линза из учебника по оптике, как известно, создаёт резкое изображение только одной плоскости. Любая точка, лежащая вне этой плоскости, будет нерезкой и отобразится на матрице (пленке) не точкой, а пятном (оно ещё называется «кругом нерезкости» или «кругом рассеяния»).

Однако в реальности мы до определённого момента не можем отличить пятно от точки, так что в некоторых границах относительно плоскости в пространстве предметов изображение условно можно считать вполне резким.

Таким образом, один из факторов, определяющих качество объектива, это самая малая точка, которую он может образовать, или его «минимальный круг нерезкости» (Рис. 6).

Максимально допустимый размер точки на изображении называется «допустимым кругом нерезкости». Для 35мм камер диаметр кружка нерезкости обычно принимают с=0.03мм или с=1/1720 от диагонали кадра, что дает 0.025 для 35мм пленки.

Рис. 6

Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) – это расстояние, измеренное между двумя плоскостями в пространстве предметов, в пределах которого предметы изображаются на матрице (пленке) с достаточной резкостью (то есть диаметр кружка нерезкости не превышает допустимого значения).

На глубину резко изображаемого пространства влияет значение установленной диафрагмы, фокусное расстояние объектива и расстояние до объекта фокусировки (съёмки).

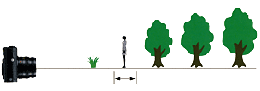

При больших диафрагмах (F/1.4, F/2), глубина резкости будет меньше. При меньших значениях (например, F/11, F/16), соответственно больше.

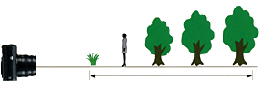

При одинаковых значения диафрагмы, глубина резкости будет больше у объектива с меньшим фокусным расстоянием (широкоугольный объектив) и наоборот (телеобъектив). И наконец, чем больше расстояние до объекта съёмки, тем больше глубина резкости.

Глубиной резко изображаемого пространства можно управлять при съёмке, создавая, таким образом, различные художественные эффекты. В частности, регулирование глубины резкости используется для того, чтобы акцентировать объект съёмки, находящийся в окружении других, второстепенных предметов.

Хрестоматийным примером является портрет, когда необходимо получить резкое лицо и размытый фон. Небольшая глубина резкости позволяет легко добиться этого эффекта (Рис. 7).

В качестве обратного примера можно привести пейзажную съёмку, где для резкой передачи деталей, как на переднем, так и на заднем плане, нужно по возможности установить максимальную глубину резкости (Рис. 8).

Рис. 7

Малая глубина резкости Глубина резкости (малая; апертура раскрыта (F/1.4, F/2; F/2,8) Благодаря малой глубине резкости, в фокусе только девушка, а фон в «мягком фокусе».

Рис. 8

Большая глубина резкости Глубина резкости (большая: апертура закрыта (например, F/11, F/16)/ Благодаря большой глубине резкости, в фокусе и девушка, и фон.

Глубина резко изображаемого пространства может меняться в достаточно широких пределах в зависимости от сюжета, качества оптики и материалов, формата отпечатка и других параметров.

Аберрации

Даже самые совершенные объективы не лишены недостатков. Получаемое с их помощью изображение имеет ряд дефектов, которые обусловлены особенностью строения оптических систем и полностью практически неустранимы. Эти дефекты изображения получили названия аберраций.

Можно назвать пять видов аберраций, которые наиболее распространены:

сферическая аберрация. Свет, проходящий через края линзы, фокусируется на ином расстоянии, чем свет, проходящий ближе к центру линзы (Рис.9), что приводит к ухудшению резкости по всему полю изображения.

Рис. 9

Сферическая аберрация

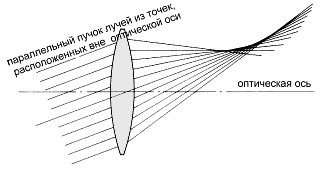

кома. Расстояние от оптической оси, на котором отображается точка объекта, расположенного не на оси, изменяется с расстоянием от центра объектива (Рис. 10), что приводит к дополнительному падению резкости к краям кадра.

Рис. 10

Кома

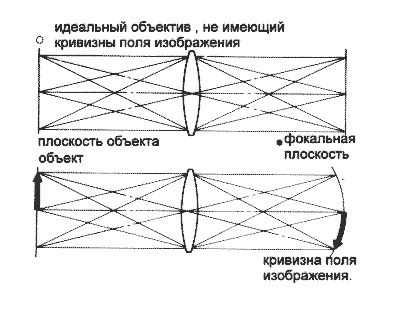

кривизна поля изображения. Точки плоскости в пространстве предметов точно фокусируются на искривленной поверхности, а не на плоскости (Рис. 11). Из-за этого фотографии теряют четкость и становятся размытыми.

Рис. 11

Кривизна поля

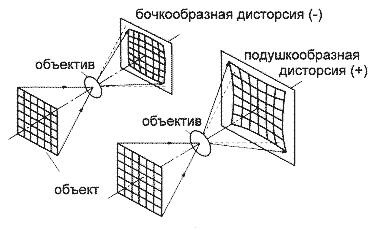

дисторсия (подушка или бочка). Изображение квадратного предмета имеет выпуклые или вогнутые стороны (Рис. 12). Из-за дисторсии прямые линии объекта съемки изображаются на снимке изогнутыми.

Рис. 12

Дисторсия

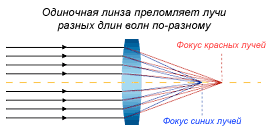

хроматическая аберрация отвечает за появление у мелких деталей и контуров изображения цветных окантовок и ореолов.

Когда свет проходит через линзу из обычного стекла, лучи разных длин волн преломляются в ней по-разному (по той же причине свет, проходя через стеклянную призму, разлагается в спектр). Таким образом, лучи разных длин волн будут фокусироваться в разных точках. Фокус красных лучей будет находиться дальше от линзы, фокус синих – ближе (Рис. 13). В результате, вместо одной общей точки фокуса получается целая «область фокусов».

Но, это будет заметно лишь при большом увеличении фотографии. А если печатать всегда только 10x15, то расхождения в цветах изображения заметны практически не будут.

Рис. 13

Хроматическая аберрация

Устранение аберраций: влияние большинства аберраций на резкость изображения можно снизить при диафрагмировании объектива (уменьшении его относительного отверстия). А вот дисторсии таким способом не устраняются, а, наоборот, даже могут возрасти.

Также применяют следующие виды линз:

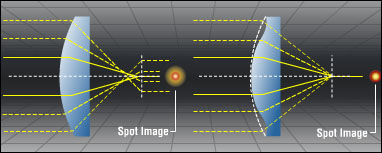

асферические линзы (Рис. 14) снижают все аберрации кроме хроматической и позволяют добиться высоких оптических характеристик при меньшем размере объектива. Также асферические линзы широко используются при создании длиннофокусных зум-объективов, которые сочетают высочайшие оптические характеристики с компактностью, небольшим весом и эргономичностью.

Рис. 14

Ход лучей через обычную и асферическую линзу

Апохроматические линзы позволяют свести к минимуму хроматическую аберрацию. Поскольку коэффициент преломления стекла зависит от длины волны света, хроматическая аберрация возникает тогда, когда разные цвета одного источника формируют изображение в разных точках. Особенно характерна эта проблема для телеобъективов, однако элементы из специального низкодисперсионного стекла (SLD – Special Low Dispersion; ELD – Extra Low Dispersion), используемые в апохроматических объективах SIGMA, эффективно предотвращают появление хроматической аберрации, улучшая качество фотоснимков. Применение линз из специальных сортов стекла с пониженной дисперсией может обозначаться: ED (Nikon, Pentax), LD (Tamron), UD (Canon), AD (Konica-Minolta) и др.

Просветление объектива:

Просветление – это тонкопленочное покрытие снижающее отражение света от оптических поверхностей.

Каждая линза вносит в объектив светопотери, чем меньше у объектива оптических компонентов, тем меньше потерь, связанных с отражением света при прохождении границы стекло-воздух. Каждая граница стекло-воздух отражает 4-8% (в зависимости от марки стекла) падающего света, что приводит не только к уменьшению светопропускания всего объектива, но и не менее неприятному явлению – светорассеиванию.

Свет, отражаясь от поверхностей линз, никуда не исчезает. Многократно переотразившись, до половины «пропавшего» света в итоге все-таки попадает на пленку. Однако в построении полезного изображения этот свет не участвует, создавая на пленке дополнительную равномерную засветку – «вуаль». Вследствие этой засветки, наиболее заметной в случае наличия в кадре больших светлых участков или источников света, контрастность изображения сильно падает, картинка теряет сочность и становится малоконтрастной, серой, вялой и невыразительной.

Многим фотографам, работавшим со старыми объективами известно, что при съемках против света или при наличии маленького, но яркого объекта в поле зрения камеры контраст изображения существенно снижается, а на фотографии могут оказаться солнечные блики, вызванные отражением прямых солнечных лучей от линз.

Если принять средний коэффициент отражения для объектива равным 5%, то объектив, состоящий из четырех отдельных линз пропустит только 66% упавшего на него света, а 34% будут безвозвратно потеряно. Более того, отраженный поверхностями линз свет существенно снизит контраст изображения, картинка будет как бы «в молоке».

Среди нынешних объективов конструкции, состоящие из 15-20 линз, собранных в 10-15 компонентов – явление распространенное. Просветление линз явилось решением этой проблемы. Просветляющее покрытие состоит из одной или нескольких пленок толщиной 30-120 нм, наносимых на поверхность каждой линзы напылением в вакууме. В качестве материалов используют: SiO2 (диоксид кремния), ZrO2 (диоксид циркония), TiO2 (диоксид титана), MgF2 (фторид магния) и др.

Однослойное просветление позволяет уменьшить коэффициент отражения с 4-8% до 1-2%, а многослойное (в зависимости от количества слоев) – до 0,2-0,5%. Просветленный объектив имеет не только значительно лучшие показатели светопропускания, но и (что даже более важно!) – лучшую контрастность за счет снижения паразитного светорассеяния.

Обычно просветление определяют не по цвету, а по количеству слоев (что и дает оттенок). Синий цвет – стандартное 3-х слойное просветление со смещением в красную область спектра, применялось в приборах наблюдения в 70-е прошлого века. Цвет картинки в ясный день – чуть желтоватый.

Сейчас на качественной оптике просветление имеет чуть зеленоватый оттенок – процент отражения такого покрытия 0.5% по видимому диапазону. Фирма ZEISS применяет многослойное покрытие «Т*» или «ЕТ» на своих прицелах, биноклях и трубах. Оттенок – тёмно коричневый (менее 0.2% отражения в видимом диапазоне).

У ведущих фирм параметры просветляющих покрытий рассчитываются отдельно для каждой линзы каждого объектива, ведь только таким образом можно обеспечить идентичную (или, по крайней мере – близкую) цветопередачу всех объективов линейки. Сложные системы расчета ахроматических многослойных просветляющих покрытий применяют все ведущие производители оптики, давая им особые названия (например, SSC – Super-Spectra Coating – у Canon, или SIC – Super Integrated Coating – у Nikon), а иногда – просто называя их «мультипросветлением» – Leica или «ахроматическим покрытием» – Minolta. Многослойное ахроматическое просветление оптики уже давно стало нормой, поэтому большинство производителей даже не упоминают об этом в надписи на оправе объектива.