- •Оглавление

- •Предисловие

- •Введение

- •1. Модели и их свойства

- •Основные понятия и определения

- •Вопросы к разделу 1.1

- •Целенаправленность моделей

- •Вопросы к разделу 1.2

- •Свойства моделей

- •Вопросы к разделу 1.3

- •Способы реализации моделей

- •1.4.1. Материальные модели

- •1.4.2. Виды подобия

- •1.4.3. Идеальные модели

- •Вопросы к разделу 1.4

- •1.5. Виды моделей

- •1.5.1. Познавательные и прагматические модели

- •1.5.2. Детерминированные и вероятностные модели

- •1.5.3. Непрерывные и дискретные модели

- •1.5.4. Статические и динамические модели

- •1.5.5. Линейные и нелинейные модели

- •1.5.6. Стационарные и нестационарные модели

- •1.5.7. Сосредоточенные и распределенные модели

- •1.5.8. Классификация видов моделей

- •Вопросы к разделу 1.5

- •Кибернетические модели систем

- •1.6.1. Модель типа «черный ящик»

- •1.6.2. Модель состава системы

- •1.6.3. Модель структуры системы

- •1.6.4. Графы

- •1.6.5. Структурная схема системы

- •1.6.6. Итоги анализа моделей систем.

- •Вопросы к разделу 1.6

- •2. Аналитические математические модели систем

- •2.1. Общая математическая модель динамической системы

- •Вопросы к разделу 2.1

- •2.2. Частные математические модели динамических систем

- •2.2.1. Модели детерминированных линейных непрерывных систем

- •Модели дискретных систем. Конечные автоматы

- •Вопросы к разделу 2.2

- •2.3. Свойства динамических систем

- •2.4. Линейная непрерывная детерминированная модель многомерной динамической системы в переменных состояния

- •Вопросы к разделу 2.4

- •2.5.7. Определитель Грама

- •Вопросы к разделу 2.5

- •Линейное векторное пространство

- •2.6.1. Характеристические числа и характеристические векторы

- •2.6.2. Формула Бохера

- •2.6.3. Модальная матрица

- •2.6.4. Диагонализация квадратной матрицы

- •Вопросы к разделу 2.6

- •Управляемость и наблюдаемость

- •Вопросы к разделу 2.7

- •Компьютерное моделирование. Численное интегрирование дифференциальных уравнений

- •3.1. Ошибки усечения и округления

- •3.2. Метод Эйлера

- •3.3. Методы Рунге–Кутта

- •Сравнение различных методов решения. Контроль величины шага и устойчивость

- •Вопросы к главе 3

- •4. Динамика развития и использования моделей

- •4.1. Сложности алгоритмизации моделирования

- •Вопросы к главе 4

- •5. Аналитические вероятностные математические модели систем

- •5.1. Аналитические модели систем массового обслуживания

- •5.1.1. Важнейшие выходные параметры смо

- •5.1.2. Простейшие модели смо

- •5.1.3. Общая характеристика моделей смо

- •5.1.4. Дисциплины обслуживания

- •5.1.5. Характеристики входного потока заявок

- •5.1.6. Функция распределения Пуассона

- •5.1.7. Характеристики обслуживания

- •5.1.8. Показательный закон распределения времени обслуживания

- •5.1.9. Показатели качества обслуживания

- •5.1.10. Согласование источника заявок с каналом обслуживания

- •5.1.11. Оценка эффективности многоканальной смо

- •Вопросы к разделу 5.1

- •5.2. Сети Петри

- •5.2.1. Маркировка

- •5.2.2. Правила срабатывания переходов

- •5.2.3. Разновидности сетей Петри

- •5.2.4. Конфликтные ситуации в сетях Петри

- •5.2.5. Пример сети Петри для работы группы пользователей на одной рабочей станции

- •5.2.6. Пример сети Петри для системы обнаружения и устранения неисправностей в технической системе

- •5.2.7. Анализ сетей Петри

- •Вопросы к разделу 5.2

- •6. Имитационные модели систем

- •6.1. Имитационный эксперимент

- •Недостатки имитационного моделирования

- •6.2. Развитие имитационного моделирования

- •Основные фазы развития средств им

- •6.3. Этапы имитационного моделирования

- •6.4. Подходы к построению имитационных моделей

- •6.4.1. Событийный подход

- •6.4.2. Подход сканирования активностей

- •6.4.3. Процессно-ориентированный подход

- •6.5. Разработка программ им

- •6.5.1. Использование для им универсальных языков программирования

- •6.5.2. Использование для им специализированных языков моделирования

- •6.5.3. Создание и использование проблемно-ориентированных систем моделирования

- •6.6. Имитационное моделирование систем массового обслуживания

- •6.6.1. Событийный метод моделирования

- •6.6.2. Схема реализации событийного метода имитационного моделирования

- •Вопросы к главе 6

- •7. Метод «ресурсы–действия–операции» (рдо)

- •7.1. Основные положения метода рдо

- •7.1.1. Ресурсы сложной дискретной системы

- •7.1.2. Действия в сдс

- •7.1.3. Операции в сдс

- •7.1.4. Основные положения рдо-метода

- •7.2. Представление сдс в рдо-методе

- •7.3. Базовая структура инструментальной среды интеллектуальной системы

- •7.4. Продукционный имитатор

- •7.5. Моделирование в среде рдо

- •7.5.1. Основные понятия

- •7.5.2. Объекты исходных данных и объекты, создаваемые рдо-имитатором при выполнении прогона

- •7.5.3. Состав объектов модели

- •7.5.4. Назначение объектов модели

- •7.6. Интегрированная среда моделирования рдо

- •7.6.1. Состав функций исм

- •7.6.2. Главное окно исм рдо

- •7.6.3. Инструментальная панель

- •7.6.4. Работа с рдо-имитатором

- •Описание кадра анимации

- •Пример описания кадра анимации

- •Вопросы к главе 7

- •8. Краткое описание языка gpss

- •8.1. Оператор generate

- •8.2. Оператор function

- •8.3. Операторы split и assemble

- •8.4. Операторы seize и release

- •8.5. Оператор advance

- •8.6. Операторы enter и leave

- •8.7. Операторы queue и depart

- •8.8. Оператор test

- •8.9. Операторы start и terminate

- •8.10. Оператор transfer

- •8.11. Оператор assigne

- •8.12. Операторы управления движением заявок

- •8.13. Вычислительный оператор variable

- •8.14. Оператор синхронизации матсн

- •8.15. Пример программы на языке gpss для смо

- •Программа к примеру смо

- •Вопросы к главе 8

- •9. Планирование компьютерных экспериментов с моделями систем

- •9.1. Основные понятия теории планирования экспериментов

- •9.2. Модели планирования эксперимента

- •9.3. Виды планов экспериментов

- •Вопросы к главе 9

- •10. Обработка и анализ результатов компьютерного моделирования

- •10.1. Методы оценки

- •10.2. Статистические методы обработки

- •10.3. Задачи обработки результатов моделирования

- •10.3.1. Критерий согласия Колмогорова

- •10.3.2. Критерий согласия Пирсона

- •10.3.3. Критерий согласия Смирнова

- •10.3.4. Критерий согласия Стьюдента

- •10.3.5. Критерий согласия Фишера

- •10.4. Анализ и интерпретация результатов компьютерного моделирования

- •10.4.1. Корреляционный анализ результатов моделирования

- •10.4.2. Регрессионный анализ результатов моделирования

- •10.4.3. Дисперсионный анализ результатов моделирования

- •Вопросы к главе 10

- •Заключение

- •Список литературы

- •Приложение 1 Некоторые сведения из теории матриц

- •Основные типы матриц

- •Специальные типы матриц

- •Операции над матрицами Сложение матриц

- •Умножение матриц

- •Дифференцирование матриц

- •Интегрирование матриц

- •Определители

- •Свойства определителей

- •Нуль-граф и полный граф

- •Изоморфные графы

- •Плоские графы

- •Число ребер графа

- •Формула Эйлера для числа вершин, ребер и граней плоского графа

- •Распределение Лапласа

- •Вырожденное (причинное) распределение

- •Приложение 4 Краткие сведения о специализированных языках и проблемно-ориентированных системах имитационного моделирования

- •Предметный указатель

- •Список сокращений

Нуль-граф и полный граф

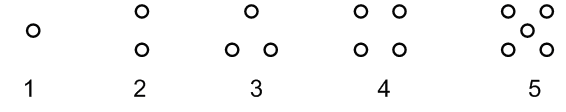

Существуют некоторые специальные графы, встречающиеся во многих приложениях теории графов. Будем пока опять рассматривать граф как наглядную схему, иллюстрирующую ход спортивных состязаний. До начала сезона, пока еще никакие игры не проводились, на графе нет никаких ребер. Такой граф состоит из одних изолированных вершин, т. е. из вершин, не соединенных никакими ребрами. Граф такого вида называется нуль-графом. На рис. 3 приведены такие графы для случаев, когда число команд, или вершин, равно 1, 2, 3, 4 и 5. Эти нуль-графы обычно обозначаются символами O1, O2, O3 и т. д., так что On – это нуль-граф с n вершинами, не имеющий ребер.

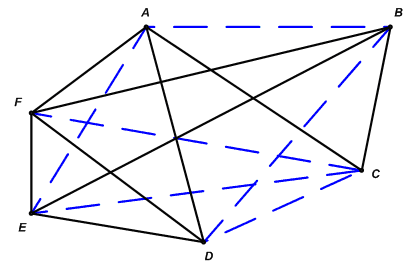

Рассмотрим другой крайний случай. Предположим, что по окончании сезона каждая команда сыграла по одному разу с каждой из остальных команд. Тогда на соответствующем графе каждая пара вершин будет соединена ребром. Такой граф называется полным графом. На рис. 4 изображены полные графы с числом вершин n = l, 2, 3, 4, 5.

Рис. 3. Нуль-графы для различного числа команд: 1,2,3,4 и 5

Рис. 4. Полные графы для различного числа команд: 1,2,3,4 и 5

Обозначим эти полные графы соответственно через U1, U2, U3, U4, U5, так что граф Un состоит из n вершин и ребер, соединяющих все возможные пары этих вершин. Этот граф можно представлять себе как n -угольник, в котором проведены все диагонали.

Имея некоторый граф, например граф G, изображенный на рис. 1, всегда можно превратить его в полный граф с теми же самыми вершинами, добавив недостающие ребра (т. е. ребра, соответствующие играм, которые только еще будут сыграны). На рис. 5 это сделано для графа, представленного на рис. 1 (еще не состоявшиеся игры изображены пунктиром).

Рис. 5. Граф с рис. 1, дополненный ребрами до полного графа

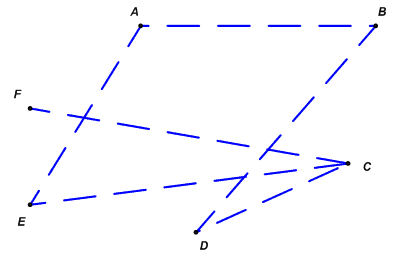

Можно также отдельно начертить граф, соответствующий пока еще не сыгранным, будущим играм. Для графа G при этом получится граф, изображенный на рис. 6.

Рис. 6. Граф![]() ,

являющийся дополнением графа G с

рис. 1 до полного графа

,

являющийся дополнением графа G с

рис. 1 до полного графа

Этот новый граф называется дополнением графа G; принято обозначать его через . Взяв дополнение графа , мы снова получим граф G. Ребра обоих графов G и вместе составляют полный граф с теми же вершинами.

Упражнения

1. Начертите дополнение графа, изображенного на рис. 2.

2. Чему равно число ребер полного графа Un?

Изоморфные графы

Граф G (рис. 1) можно изображать по-разному. Во-первых, не обязательно изображать его ребра прямолинейными. Можно провести любые линии, соединяющие те же самые вершины, что и раньше, так что граф G можно представить в виде, изображенном на рис. 7.

Рис. 7. Граф G1, изоморфный графу G, изображенному на рис. 1

Во-вторых, можно произвольно располагать вершины на плоскости. Например, вершины графа G можно расположить так, как показано на рис.8.

Если рассматривать три графа, изображенные на рис. 1, 7 и 8, как графы, описывающие ход спортивного турнира, то они будут содержать в точности одну и ту же информацию относительно того, какие именно команды уже играли друг с другом; в некотором смысле это один и тот же граф. Мы будем говорить, что два графа – обозначим их G1 и G2 – изоморфны, если они отвечают одному и тому же списку проведенных игр. Иными словами, если графы G1 и G2 изоморфны, то они имеют одно и то же число вершин и для любых двух вершин графа G1 , скажем В1 и С1, соединенных ребром, соответствующие им вершины В2 и С2 графа G2 тоже соединены ребром, и обратно.

Рис. 8. Граф G2, изоморфный графу G, изображенному на рис. 1 и графу G1, изображенному на рис. 7

Согласно этому определению, три графа на рис. 1, 7 и 8 изоморфны (т. е. имеют одно и то же строение), хотя они и выглядят по-разному. (Термин «изоморфный» часто используется в математике; он состоит из греческих слов ιζωσ (isos) – равный, одинаковый и μορφε (morphē) – вид, форма).

Нередко приходится решать вопрос о том, являются ли два данных графа изоморфными. Иногда сразу ясно, что это не так. Например, графы, изображенные на рис. 9, не могут быть изоморфными, потому что они имеют неодинаковое число вершин.

Рис. 9. Пример неизоморфных графов

Не могут быть изоморфными и графы рис. 10, так как у них неодинаковое число ребер.

Рис. 10. Пример неизоморфных графов

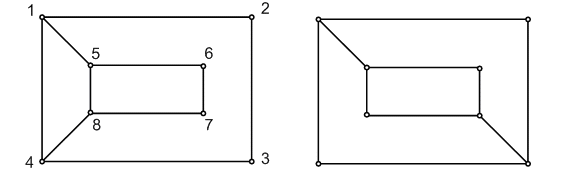

Однако для того, чтобы показать, что не изоморфны графы, изображенные на рис. 11, требуется уже несколько более тонкое рассуждение.

Рис. 11. Менее очевидный пример неизоморфных графов

Так, можно заметить, что на первом графе имеется последовательность из восьми смежных ребер (т. е. ребер, попарно имеющих общую вершину):

(1,2), (2,3), (3,4), (4,8), (8,7), (7,6), (6,5), (5,1),

возвращающаяся к исходной вершине, в то время как на втором графе такой последовательности нет. Значит, как бы ни были обозначены вершины второго графа, невозможно для каждой пары соединенных ребром вершин одного графа указать во втором соответствующую пару вершин, тоже соединенных ребром. (Докажите это!)

Если сразу не видно, как доказать, что два графа не изоморфны, то вопрос об их изоморфности может оказаться довольно трудным.

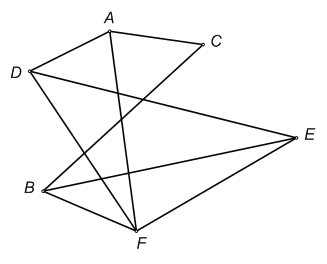

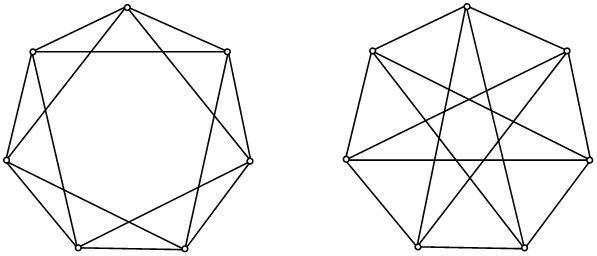

Рис. 12. Пример неочевидного изоморфизма графов

В качестве примера рассмотрим два графа, изображенных на рис. 12; эти графы на самом деле изоморфны.

Упражнения

1. Покажите, что графы, изображенные на рис. 1, 2, 6, не изоморфны между собой.

2. Укажите еще одну причину, в силу которой два графа рис. 11 не могут быть изоморфными.

3. Обозначьте вершины двух графов рис. 12 так, чтобы изоморфность этих графов стала очевидной.