- •Оглавление

- •Предисловие

- •Введение

- •1. Модели и их свойства

- •Основные понятия и определения

- •Вопросы к разделу 1.1

- •Целенаправленность моделей

- •Вопросы к разделу 1.2

- •Свойства моделей

- •Вопросы к разделу 1.3

- •Способы реализации моделей

- •1.4.1. Материальные модели

- •1.4.2. Виды подобия

- •1.4.3. Идеальные модели

- •Вопросы к разделу 1.4

- •1.5. Виды моделей

- •1.5.1. Познавательные и прагматические модели

- •1.5.2. Детерминированные и вероятностные модели

- •1.5.3. Непрерывные и дискретные модели

- •1.5.4. Статические и динамические модели

- •1.5.5. Линейные и нелинейные модели

- •1.5.6. Стационарные и нестационарные модели

- •1.5.7. Сосредоточенные и распределенные модели

- •1.5.8. Классификация видов моделей

- •Вопросы к разделу 1.5

- •Кибернетические модели систем

- •1.6.1. Модель типа «черный ящик»

- •1.6.2. Модель состава системы

- •1.6.3. Модель структуры системы

- •1.6.4. Графы

- •1.6.5. Структурная схема системы

- •1.6.6. Итоги анализа моделей систем.

- •Вопросы к разделу 1.6

- •2. Аналитические математические модели систем

- •2.1. Общая математическая модель динамической системы

- •Вопросы к разделу 2.1

- •2.2. Частные математические модели динамических систем

- •2.2.1. Модели детерминированных линейных непрерывных систем

- •Модели дискретных систем. Конечные автоматы

- •Вопросы к разделу 2.2

- •2.3. Свойства динамических систем

- •2.4. Линейная непрерывная детерминированная модель многомерной динамической системы в переменных состояния

- •Вопросы к разделу 2.4

- •2.5.7. Определитель Грама

- •Вопросы к разделу 2.5

- •Линейное векторное пространство

- •2.6.1. Характеристические числа и характеристические векторы

- •2.6.2. Формула Бохера

- •2.6.3. Модальная матрица

- •2.6.4. Диагонализация квадратной матрицы

- •Вопросы к разделу 2.6

- •Управляемость и наблюдаемость

- •Вопросы к разделу 2.7

- •Компьютерное моделирование. Численное интегрирование дифференциальных уравнений

- •3.1. Ошибки усечения и округления

- •3.2. Метод Эйлера

- •3.3. Методы Рунге–Кутта

- •Сравнение различных методов решения. Контроль величины шага и устойчивость

- •Вопросы к главе 3

- •4. Динамика развития и использования моделей

- •4.1. Сложности алгоритмизации моделирования

- •Вопросы к главе 4

- •5. Аналитические вероятностные математические модели систем

- •5.1. Аналитические модели систем массового обслуживания

- •5.1.1. Важнейшие выходные параметры смо

- •5.1.2. Простейшие модели смо

- •5.1.3. Общая характеристика моделей смо

- •5.1.4. Дисциплины обслуживания

- •5.1.5. Характеристики входного потока заявок

- •5.1.6. Функция распределения Пуассона

- •5.1.7. Характеристики обслуживания

- •5.1.8. Показательный закон распределения времени обслуживания

- •5.1.9. Показатели качества обслуживания

- •5.1.10. Согласование источника заявок с каналом обслуживания

- •5.1.11. Оценка эффективности многоканальной смо

- •Вопросы к разделу 5.1

- •5.2. Сети Петри

- •5.2.1. Маркировка

- •5.2.2. Правила срабатывания переходов

- •5.2.3. Разновидности сетей Петри

- •5.2.4. Конфликтные ситуации в сетях Петри

- •5.2.5. Пример сети Петри для работы группы пользователей на одной рабочей станции

- •5.2.6. Пример сети Петри для системы обнаружения и устранения неисправностей в технической системе

- •5.2.7. Анализ сетей Петри

- •Вопросы к разделу 5.2

- •6. Имитационные модели систем

- •6.1. Имитационный эксперимент

- •Недостатки имитационного моделирования

- •6.2. Развитие имитационного моделирования

- •Основные фазы развития средств им

- •6.3. Этапы имитационного моделирования

- •6.4. Подходы к построению имитационных моделей

- •6.4.1. Событийный подход

- •6.4.2. Подход сканирования активностей

- •6.4.3. Процессно-ориентированный подход

- •6.5. Разработка программ им

- •6.5.1. Использование для им универсальных языков программирования

- •6.5.2. Использование для им специализированных языков моделирования

- •6.5.3. Создание и использование проблемно-ориентированных систем моделирования

- •6.6. Имитационное моделирование систем массового обслуживания

- •6.6.1. Событийный метод моделирования

- •6.6.2. Схема реализации событийного метода имитационного моделирования

- •Вопросы к главе 6

- •7. Метод «ресурсы–действия–операции» (рдо)

- •7.1. Основные положения метода рдо

- •7.1.1. Ресурсы сложной дискретной системы

- •7.1.2. Действия в сдс

- •7.1.3. Операции в сдс

- •7.1.4. Основные положения рдо-метода

- •7.2. Представление сдс в рдо-методе

- •7.3. Базовая структура инструментальной среды интеллектуальной системы

- •7.4. Продукционный имитатор

- •7.5. Моделирование в среде рдо

- •7.5.1. Основные понятия

- •7.5.2. Объекты исходных данных и объекты, создаваемые рдо-имитатором при выполнении прогона

- •7.5.3. Состав объектов модели

- •7.5.4. Назначение объектов модели

- •7.6. Интегрированная среда моделирования рдо

- •7.6.1. Состав функций исм

- •7.6.2. Главное окно исм рдо

- •7.6.3. Инструментальная панель

- •7.6.4. Работа с рдо-имитатором

- •Описание кадра анимации

- •Пример описания кадра анимации

- •Вопросы к главе 7

- •8. Краткое описание языка gpss

- •8.1. Оператор generate

- •8.2. Оператор function

- •8.3. Операторы split и assemble

- •8.4. Операторы seize и release

- •8.5. Оператор advance

- •8.6. Операторы enter и leave

- •8.7. Операторы queue и depart

- •8.8. Оператор test

- •8.9. Операторы start и terminate

- •8.10. Оператор transfer

- •8.11. Оператор assigne

- •8.12. Операторы управления движением заявок

- •8.13. Вычислительный оператор variable

- •8.14. Оператор синхронизации матсн

- •8.15. Пример программы на языке gpss для смо

- •Программа к примеру смо

- •Вопросы к главе 8

- •9. Планирование компьютерных экспериментов с моделями систем

- •9.1. Основные понятия теории планирования экспериментов

- •9.2. Модели планирования эксперимента

- •9.3. Виды планов экспериментов

- •Вопросы к главе 9

- •10. Обработка и анализ результатов компьютерного моделирования

- •10.1. Методы оценки

- •10.2. Статистические методы обработки

- •10.3. Задачи обработки результатов моделирования

- •10.3.1. Критерий согласия Колмогорова

- •10.3.2. Критерий согласия Пирсона

- •10.3.3. Критерий согласия Смирнова

- •10.3.4. Критерий согласия Стьюдента

- •10.3.5. Критерий согласия Фишера

- •10.4. Анализ и интерпретация результатов компьютерного моделирования

- •10.4.1. Корреляционный анализ результатов моделирования

- •10.4.2. Регрессионный анализ результатов моделирования

- •10.4.3. Дисперсионный анализ результатов моделирования

- •Вопросы к главе 10

- •Заключение

- •Список литературы

- •Приложение 1 Некоторые сведения из теории матриц

- •Основные типы матриц

- •Специальные типы матриц

- •Операции над матрицами Сложение матриц

- •Умножение матриц

- •Дифференцирование матриц

- •Интегрирование матриц

- •Определители

- •Свойства определителей

- •Нуль-граф и полный граф

- •Изоморфные графы

- •Плоские графы

- •Число ребер графа

- •Формула Эйлера для числа вершин, ребер и граней плоского графа

- •Распределение Лапласа

- •Вырожденное (причинное) распределение

- •Приложение 4 Краткие сведения о специализированных языках и проблемно-ориентированных системах имитационного моделирования

- •Предметный указатель

- •Список сокращений

10.3. Задачи обработки результатов моделирования

Наиболее часто при обработке результатов компьютерного эксперимента возникают такие задачи, как сравнение средних значений и дисперсий переменных, полученных в результате моделирования, проверка однородности распределений, определение эмпирического закона распределения случайной величины, и т. п. Подобные задачи являются типовыми задачами по проверке статистических гипотез.

Наиболее общей из названных выше является задача определения эмпирического закона распределения случайной величины. Для ее правильного решения требуется большое количество реализаций N. По результатам компьютерного эксперимента находятся значения выборочного закона распределения Fэ(у) или функции плотности wэ(у) и выдвигается гипотеза Но, которая означает, что полученное эмпирическое распределение согласуется с каким-либо теоретическим распределением. Затем эта гипотеза Но проверяется с помощью статистических критериев согласия, причем необходимую в этом случае статистическую обработку результатов стараются вести непосредственно в процессе компьютерного моделирования системы.

Далее выбирается некоторая случайная величина U, характеризующая степень расхождения теоретического и эмпирического распределения, связанную с недостаточностью статистических данных и другими случайными причинами. Величина U служит для принятия или опровержения нулевой гипотезы Но. Закон распределения этой случайной величины зависит от закона распределения случайной величины η и числа реализаций N при статистическом моделировании системы. Если вероятность расхождения теоретического и эмпирического распределений Р{UT≥UЭ} велика в понятиях применяемого критерия согласия, то проверяемая гипотеза о виде распределения Н0 не опровергается. Выбор вида теоретического распределения F(у) или w(у) проводится по графикам (гистограммам) Fэ(у) или wэ(у), выведенным на печать или на экран дисплея.

Рассмотрим особенности использования при обработке результатов компьютерного моделирования системы наиболее распространенных критериев согласия.

10.3.1. Критерий согласия Колмогорова

Критерий согласия Колмогорова основан на выборе в качестве меры расхождения U величины D=max[Fэ(у)–F(у)].

Из

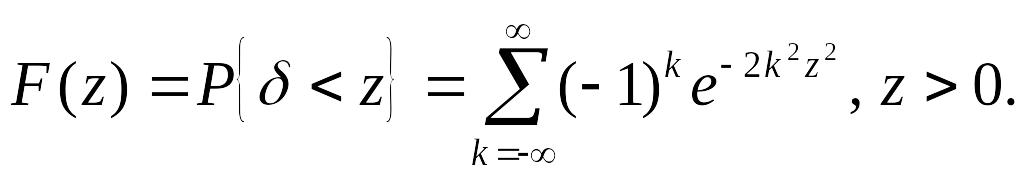

теоремы Колмогорова следует, что δ=D![]() при

N→∞

имеет функцию распределения

при

N→∞

имеет функцию распределения

Если вычисленное на основе экспериментальных данных значение δ меньше, чем табличное значение при выбранном уровне значимости γ, то гипотезу Но принимают, в противном случае расхождение между Fэ(у) и F(у) считается неслучайным и гипотеза Но отвергается.

Критерий Колмогорова для обработки результатов моделирования целесообразно применять в тех случаях, когда известны все параметры теоретической функции распределения. Недостаток использования этого критерия связан с необходимостью фиксации в памяти компьютера для определения D всех статистических частот с целью их упорядочения в порядке возрастания.

10.3.2. Критерий согласия Пирсона

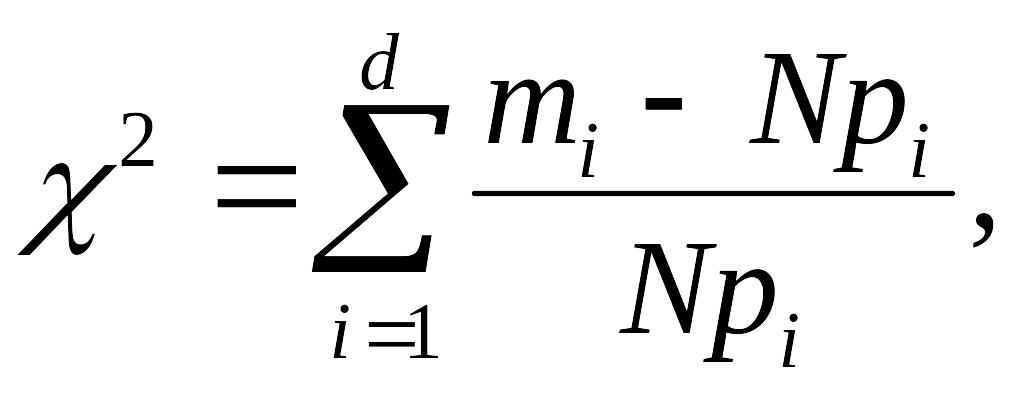

Критерий согласия Пирсона основан на определении в качестве меры расхождения U величины:

где mi – количество значений случайной величины η, попавших в i-й подынтервал; pi – вероятность попадания случайной величины η в i-й подынтервал, вычисленная из теоретического распределения; d – количество подынтервалов, на которые разбивается интервал измерения в компьютерном эксперименте.

При N→∞ закон распределения величины U, являющейся мерой расхождения, зависит только от числа подынтервалов и приближается к закону распределения χ2 (хи-квадрат) с (d–r–1) степенями свободы, где r – число параметров теоретического закона распределения.

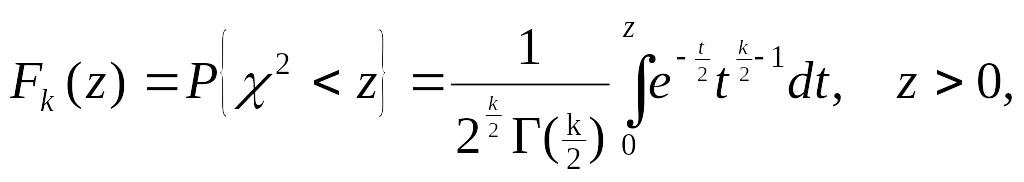

Из теоремы Пирсона следует, что, какова бы ни была функция распределения F(у) случайной величины η, при N→∞ распределение величины χ2 имеет вид:

где Г(k/2) – гамма-функция; z – значение случайной величины χ2; k=d–r–1 – число степеней свободы. Функции распределения Fk(z) табулированы.

По

вычисленному значению U=χ2

и числу степеней свободы k

с помощью таблиц находится вероятность

Р{![]() }.

Если эта вероятность превышает некоторый

уровень значимости γ, то считается, что

гипотеза Н0

о виде распределения не опровергается

результатами компьютерного эксперимента.

}.

Если эта вероятность превышает некоторый

уровень значимости γ, то считается, что

гипотеза Н0

о виде распределения не опровергается

результатами компьютерного эксперимента.