- •Оглавление

- •Предисловие

- •Введение

- •1. Модели и их свойства

- •Основные понятия и определения

- •Вопросы к разделу 1.1

- •Целенаправленность моделей

- •Вопросы к разделу 1.2

- •Свойства моделей

- •Вопросы к разделу 1.3

- •Способы реализации моделей

- •1.4.1. Материальные модели

- •1.4.2. Виды подобия

- •1.4.3. Идеальные модели

- •Вопросы к разделу 1.4

- •1.5. Виды моделей

- •1.5.1. Познавательные и прагматические модели

- •1.5.2. Детерминированные и вероятностные модели

- •1.5.3. Непрерывные и дискретные модели

- •1.5.4. Статические и динамические модели

- •1.5.5. Линейные и нелинейные модели

- •1.5.6. Стационарные и нестационарные модели

- •1.5.7. Сосредоточенные и распределенные модели

- •1.5.8. Классификация видов моделей

- •Вопросы к разделу 1.5

- •Кибернетические модели систем

- •1.6.1. Модель типа «черный ящик»

- •1.6.2. Модель состава системы

- •1.6.3. Модель структуры системы

- •1.6.4. Графы

- •1.6.5. Структурная схема системы

- •1.6.6. Итоги анализа моделей систем.

- •Вопросы к разделу 1.6

- •2. Аналитические математические модели систем

- •2.1. Общая математическая модель динамической системы

- •Вопросы к разделу 2.1

- •2.2. Частные математические модели динамических систем

- •2.2.1. Модели детерминированных линейных непрерывных систем

- •Модели дискретных систем. Конечные автоматы

- •Вопросы к разделу 2.2

- •2.3. Свойства динамических систем

- •2.4. Линейная непрерывная детерминированная модель многомерной динамической системы в переменных состояния

- •Вопросы к разделу 2.4

- •2.5.7. Определитель Грама

- •Вопросы к разделу 2.5

- •Линейное векторное пространство

- •2.6.1. Характеристические числа и характеристические векторы

- •2.6.2. Формула Бохера

- •2.6.3. Модальная матрица

- •2.6.4. Диагонализация квадратной матрицы

- •Вопросы к разделу 2.6

- •Управляемость и наблюдаемость

- •Вопросы к разделу 2.7

- •Компьютерное моделирование. Численное интегрирование дифференциальных уравнений

- •3.1. Ошибки усечения и округления

- •3.2. Метод Эйлера

- •3.3. Методы Рунге–Кутта

- •Сравнение различных методов решения. Контроль величины шага и устойчивость

- •Вопросы к главе 3

- •4. Динамика развития и использования моделей

- •4.1. Сложности алгоритмизации моделирования

- •Вопросы к главе 4

- •5. Аналитические вероятностные математические модели систем

- •5.1. Аналитические модели систем массового обслуживания

- •5.1.1. Важнейшие выходные параметры смо

- •5.1.2. Простейшие модели смо

- •5.1.3. Общая характеристика моделей смо

- •5.1.4. Дисциплины обслуживания

- •5.1.5. Характеристики входного потока заявок

- •5.1.6. Функция распределения Пуассона

- •5.1.7. Характеристики обслуживания

- •5.1.8. Показательный закон распределения времени обслуживания

- •5.1.9. Показатели качества обслуживания

- •5.1.10. Согласование источника заявок с каналом обслуживания

- •5.1.11. Оценка эффективности многоканальной смо

- •Вопросы к разделу 5.1

- •5.2. Сети Петри

- •5.2.1. Маркировка

- •5.2.2. Правила срабатывания переходов

- •5.2.3. Разновидности сетей Петри

- •5.2.4. Конфликтные ситуации в сетях Петри

- •5.2.5. Пример сети Петри для работы группы пользователей на одной рабочей станции

- •5.2.6. Пример сети Петри для системы обнаружения и устранения неисправностей в технической системе

- •5.2.7. Анализ сетей Петри

- •Вопросы к разделу 5.2

- •6. Имитационные модели систем

- •6.1. Имитационный эксперимент

- •Недостатки имитационного моделирования

- •6.2. Развитие имитационного моделирования

- •Основные фазы развития средств им

- •6.3. Этапы имитационного моделирования

- •6.4. Подходы к построению имитационных моделей

- •6.4.1. Событийный подход

- •6.4.2. Подход сканирования активностей

- •6.4.3. Процессно-ориентированный подход

- •6.5. Разработка программ им

- •6.5.1. Использование для им универсальных языков программирования

- •6.5.2. Использование для им специализированных языков моделирования

- •6.5.3. Создание и использование проблемно-ориентированных систем моделирования

- •6.6. Имитационное моделирование систем массового обслуживания

- •6.6.1. Событийный метод моделирования

- •6.6.2. Схема реализации событийного метода имитационного моделирования

- •Вопросы к главе 6

- •7. Метод «ресурсы–действия–операции» (рдо)

- •7.1. Основные положения метода рдо

- •7.1.1. Ресурсы сложной дискретной системы

- •7.1.2. Действия в сдс

- •7.1.3. Операции в сдс

- •7.1.4. Основные положения рдо-метода

- •7.2. Представление сдс в рдо-методе

- •7.3. Базовая структура инструментальной среды интеллектуальной системы

- •7.4. Продукционный имитатор

- •7.5. Моделирование в среде рдо

- •7.5.1. Основные понятия

- •7.5.2. Объекты исходных данных и объекты, создаваемые рдо-имитатором при выполнении прогона

- •7.5.3. Состав объектов модели

- •7.5.4. Назначение объектов модели

- •7.6. Интегрированная среда моделирования рдо

- •7.6.1. Состав функций исм

- •7.6.2. Главное окно исм рдо

- •7.6.3. Инструментальная панель

- •7.6.4. Работа с рдо-имитатором

- •Описание кадра анимации

- •Пример описания кадра анимации

- •Вопросы к главе 7

- •8. Краткое описание языка gpss

- •8.1. Оператор generate

- •8.2. Оператор function

- •8.3. Операторы split и assemble

- •8.4. Операторы seize и release

- •8.5. Оператор advance

- •8.6. Операторы enter и leave

- •8.7. Операторы queue и depart

- •8.8. Оператор test

- •8.9. Операторы start и terminate

- •8.10. Оператор transfer

- •8.11. Оператор assigne

- •8.12. Операторы управления движением заявок

- •8.13. Вычислительный оператор variable

- •8.14. Оператор синхронизации матсн

- •8.15. Пример программы на языке gpss для смо

- •Программа к примеру смо

- •Вопросы к главе 8

- •9. Планирование компьютерных экспериментов с моделями систем

- •9.1. Основные понятия теории планирования экспериментов

- •9.2. Модели планирования эксперимента

- •9.3. Виды планов экспериментов

- •Вопросы к главе 9

- •10. Обработка и анализ результатов компьютерного моделирования

- •10.1. Методы оценки

- •10.2. Статистические методы обработки

- •10.3. Задачи обработки результатов моделирования

- •10.3.1. Критерий согласия Колмогорова

- •10.3.2. Критерий согласия Пирсона

- •10.3.3. Критерий согласия Смирнова

- •10.3.4. Критерий согласия Стьюдента

- •10.3.5. Критерий согласия Фишера

- •10.4. Анализ и интерпретация результатов компьютерного моделирования

- •10.4.1. Корреляционный анализ результатов моделирования

- •10.4.2. Регрессионный анализ результатов моделирования

- •10.4.3. Дисперсионный анализ результатов моделирования

- •Вопросы к главе 10

- •Заключение

- •Список литературы

- •Приложение 1 Некоторые сведения из теории матриц

- •Основные типы матриц

- •Специальные типы матриц

- •Операции над матрицами Сложение матриц

- •Умножение матриц

- •Дифференцирование матриц

- •Интегрирование матриц

- •Определители

- •Свойства определителей

- •Нуль-граф и полный граф

- •Изоморфные графы

- •Плоские графы

- •Число ребер графа

- •Формула Эйлера для числа вершин, ребер и граней плоского графа

- •Распределение Лапласа

- •Вырожденное (причинное) распределение

- •Приложение 4 Краткие сведения о специализированных языках и проблемно-ориентированных системах имитационного моделирования

- •Предметный указатель

- •Список сокращений

Вопросы к разделу 2.2

Какие системы называют гладкими?

Чем характеризуются F-автоматы?

Является ли конечным автоматом автомат Калашникова?

Чем отличаются автоматы Мили от автоматов Мура?

Сколько состояний имеют комбинационные схемы?

Сколько входов и сколько выходов имеет абстрактный конечный автомат?

Как определить по виду графа, какой автомат он описывает: синхронный или асинхронный?

Что представляют собой P-автоматы?

2.3. Свойства динамических систем

Одним из важнейших свойств реальных динамических систем, как непрерывных, так и дискретных, является принцип причинности, который состоит в следующем. Реакция системы на некоторое воздействие не может начаться раньше самого воздействия. Этот принцип, вполне очевидно, выполняется в реально существующих системах, но не всегда соблюдается в математических моделях систем. Причем те математические модели, в которых принцип причинности нарушается, не всегда являются бесполезными: они могут пригодиться для исследования, расчетов и т.п. Однако как только возникает вопрос о практической реализации подобной модели, то выясняется, что в точности это невозможно, хотя можно реализовать различные приближенные модели (в которых принцип соблюдается). В связи с этим одна из проблем теории динамических систем заключается в выяснении условий физической реализуемости теоретических моделей, которые представляют собой конкретные ограничения, накладываемые на модель при соблюдении принципа причинности.

Рассмотрим условие физической реализуемости на примере непрерывной линейной модели.

Пример. Математическая модель идеального дифференцирующего звена описывается передаточной функцией (ПФ):

![]()

Из теории автоматического регулирования (ТАР) известно, что условие физической реализуемости для линейных моделей динамических систем, которые представляют собой дробно-рациональные функции комплексной переменной s, заключается в том, что порядок полинома по степеням s в числителе ПФ не должен превышать порядка полинома в знаменателе ПФ. То есть, если в общем случае

то условие

физической реализуемости выражается

неравенством:

![]() .

.

В нашем примере это условие нарушено, т.к. m = 1, а n = 0. Действительно, легко убедиться, что невозможно физически реализовать идеальное дифференцирующее звено с передаточной функцией W(s )= s, если рассмотреть, что должно получиться на выходе такой модели, когда на его вход подается традиционное единичное ступенчатое воздействие.

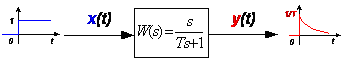

Рис. 2.7. Модель идеального дифференцирующего звена

Как

показано на рис. 2.7, на выходе должна

получиться так называемая d-функция

Дирака, представляющая собой мгновенный

по времени и бесконечный по величине

импульс, потому что производная от

ступенчатой входной функции в точке t

= 0 терпит разрыв (стремится к ∞).

Очевидно, что такой импульс практически

реализовать невозможно. Поэтому для

практических целей используют реальное

дифференцирующее звено, которое

описывается ПФ вида:

![]() .

Здесь m=1 и n=1,

т.е. условие физической реализуемости

уже выполняется. На выходе такого звена

получается переходная функция в виде

затухающей экспоненты (рис. 2.8).

.

Здесь m=1 и n=1,

т.е. условие физической реализуемости

уже выполняется. На выходе такого звена

получается переходная функция в виде

затухающей экспоненты (рис. 2.8).

Рис. 2.8. Модель реального дифференцирующего звена

Причем этот выходной импульс получается тем более узким и более высоким, т.е. тем более близким к d-функции, чем меньше постоянная времени T. Соответственно тем точнее звено выполняет операцию дифференцирования. При увеличении T, наоборот, задний фронт выходного импульса затягивается, экспонента более медленно стремится к нулю, а максимальное значение импульса становится все меньше (рис. 2.9).

Рис. 2.9. Переходные функции реального дифференцирующего звена для разных значений постоянной времени Т

Следовательно, переходная функция все меньше напоминает d-функцию, и операция дифференцирования таким звеном выполняется все менее точно.

Вопросы к разделу 2.3

В чем заключается принцип причинности реальных систем?

В чем состоит условие физической реализуемости для линейных моделей динамических систем?