- •Оглавление

- •Предисловие

- •Введение

- •1. Модели и их свойства

- •Основные понятия и определения

- •Вопросы к разделу 1.1

- •Целенаправленность моделей

- •Вопросы к разделу 1.2

- •Свойства моделей

- •Вопросы к разделу 1.3

- •Способы реализации моделей

- •1.4.1. Материальные модели

- •1.4.2. Виды подобия

- •1.4.3. Идеальные модели

- •Вопросы к разделу 1.4

- •1.5. Виды моделей

- •1.5.1. Познавательные и прагматические модели

- •1.5.2. Детерминированные и вероятностные модели

- •1.5.3. Непрерывные и дискретные модели

- •1.5.4. Статические и динамические модели

- •1.5.5. Линейные и нелинейные модели

- •1.5.6. Стационарные и нестационарные модели

- •1.5.7. Сосредоточенные и распределенные модели

- •1.5.8. Классификация видов моделей

- •Вопросы к разделу 1.5

- •Кибернетические модели систем

- •1.6.1. Модель типа «черный ящик»

- •1.6.2. Модель состава системы

- •1.6.3. Модель структуры системы

- •1.6.4. Графы

- •1.6.5. Структурная схема системы

- •1.6.6. Итоги анализа моделей систем.

- •Вопросы к разделу 1.6

- •2. Аналитические математические модели систем

- •2.1. Общая математическая модель динамической системы

- •Вопросы к разделу 2.1

- •2.2. Частные математические модели динамических систем

- •2.2.1. Модели детерминированных линейных непрерывных систем

- •Модели дискретных систем. Конечные автоматы

- •Вопросы к разделу 2.2

- •2.3. Свойства динамических систем

- •2.4. Линейная непрерывная детерминированная модель многомерной динамической системы в переменных состояния

- •Вопросы к разделу 2.4

- •2.5.7. Определитель Грама

- •Вопросы к разделу 2.5

- •Линейное векторное пространство

- •2.6.1. Характеристические числа и характеристические векторы

- •2.6.2. Формула Бохера

- •2.6.3. Модальная матрица

- •2.6.4. Диагонализация квадратной матрицы

- •Вопросы к разделу 2.6

- •Управляемость и наблюдаемость

- •Вопросы к разделу 2.7

- •Компьютерное моделирование. Численное интегрирование дифференциальных уравнений

- •3.1. Ошибки усечения и округления

- •3.2. Метод Эйлера

- •3.3. Методы Рунге–Кутта

- •Сравнение различных методов решения. Контроль величины шага и устойчивость

- •Вопросы к главе 3

- •4. Динамика развития и использования моделей

- •4.1. Сложности алгоритмизации моделирования

- •Вопросы к главе 4

- •5. Аналитические вероятностные математические модели систем

- •5.1. Аналитические модели систем массового обслуживания

- •5.1.1. Важнейшие выходные параметры смо

- •5.1.2. Простейшие модели смо

- •5.1.3. Общая характеристика моделей смо

- •5.1.4. Дисциплины обслуживания

- •5.1.5. Характеристики входного потока заявок

- •5.1.6. Функция распределения Пуассона

- •5.1.7. Характеристики обслуживания

- •5.1.8. Показательный закон распределения времени обслуживания

- •5.1.9. Показатели качества обслуживания

- •5.1.10. Согласование источника заявок с каналом обслуживания

- •5.1.11. Оценка эффективности многоканальной смо

- •Вопросы к разделу 5.1

- •5.2. Сети Петри

- •5.2.1. Маркировка

- •5.2.2. Правила срабатывания переходов

- •5.2.3. Разновидности сетей Петри

- •5.2.4. Конфликтные ситуации в сетях Петри

- •5.2.5. Пример сети Петри для работы группы пользователей на одной рабочей станции

- •5.2.6. Пример сети Петри для системы обнаружения и устранения неисправностей в технической системе

- •5.2.7. Анализ сетей Петри

- •Вопросы к разделу 5.2

- •6. Имитационные модели систем

- •6.1. Имитационный эксперимент

- •Недостатки имитационного моделирования

- •6.2. Развитие имитационного моделирования

- •Основные фазы развития средств им

- •6.3. Этапы имитационного моделирования

- •6.4. Подходы к построению имитационных моделей

- •6.4.1. Событийный подход

- •6.4.2. Подход сканирования активностей

- •6.4.3. Процессно-ориентированный подход

- •6.5. Разработка программ им

- •6.5.1. Использование для им универсальных языков программирования

- •6.5.2. Использование для им специализированных языков моделирования

- •6.5.3. Создание и использование проблемно-ориентированных систем моделирования

- •6.6. Имитационное моделирование систем массового обслуживания

- •6.6.1. Событийный метод моделирования

- •6.6.2. Схема реализации событийного метода имитационного моделирования

- •Вопросы к главе 6

- •7. Метод «ресурсы–действия–операции» (рдо)

- •7.1. Основные положения метода рдо

- •7.1.1. Ресурсы сложной дискретной системы

- •7.1.2. Действия в сдс

- •7.1.3. Операции в сдс

- •7.1.4. Основные положения рдо-метода

- •7.2. Представление сдс в рдо-методе

- •7.3. Базовая структура инструментальной среды интеллектуальной системы

- •7.4. Продукционный имитатор

- •7.5. Моделирование в среде рдо

- •7.5.1. Основные понятия

- •7.5.2. Объекты исходных данных и объекты, создаваемые рдо-имитатором при выполнении прогона

- •7.5.3. Состав объектов модели

- •7.5.4. Назначение объектов модели

- •7.6. Интегрированная среда моделирования рдо

- •7.6.1. Состав функций исм

- •7.6.2. Главное окно исм рдо

- •7.6.3. Инструментальная панель

- •7.6.4. Работа с рдо-имитатором

- •Описание кадра анимации

- •Пример описания кадра анимации

- •Вопросы к главе 7

- •8. Краткое описание языка gpss

- •8.1. Оператор generate

- •8.2. Оператор function

- •8.3. Операторы split и assemble

- •8.4. Операторы seize и release

- •8.5. Оператор advance

- •8.6. Операторы enter и leave

- •8.7. Операторы queue и depart

- •8.8. Оператор test

- •8.9. Операторы start и terminate

- •8.10. Оператор transfer

- •8.11. Оператор assigne

- •8.12. Операторы управления движением заявок

- •8.13. Вычислительный оператор variable

- •8.14. Оператор синхронизации матсн

- •8.15. Пример программы на языке gpss для смо

- •Программа к примеру смо

- •Вопросы к главе 8

- •9. Планирование компьютерных экспериментов с моделями систем

- •9.1. Основные понятия теории планирования экспериментов

- •9.2. Модели планирования эксперимента

- •9.3. Виды планов экспериментов

- •Вопросы к главе 9

- •10. Обработка и анализ результатов компьютерного моделирования

- •10.1. Методы оценки

- •10.2. Статистические методы обработки

- •10.3. Задачи обработки результатов моделирования

- •10.3.1. Критерий согласия Колмогорова

- •10.3.2. Критерий согласия Пирсона

- •10.3.3. Критерий согласия Смирнова

- •10.3.4. Критерий согласия Стьюдента

- •10.3.5. Критерий согласия Фишера

- •10.4. Анализ и интерпретация результатов компьютерного моделирования

- •10.4.1. Корреляционный анализ результатов моделирования

- •10.4.2. Регрессионный анализ результатов моделирования

- •10.4.3. Дисперсионный анализ результатов моделирования

- •Вопросы к главе 10

- •Заключение

- •Список литературы

- •Приложение 1 Некоторые сведения из теории матриц

- •Основные типы матриц

- •Специальные типы матриц

- •Операции над матрицами Сложение матриц

- •Умножение матриц

- •Дифференцирование матриц

- •Интегрирование матриц

- •Определители

- •Свойства определителей

- •Нуль-граф и полный граф

- •Изоморфные графы

- •Плоские графы

- •Число ребер графа

- •Формула Эйлера для числа вершин, ребер и граней плоского графа

- •Распределение Лапласа

- •Вырожденное (причинное) распределение

- •Приложение 4 Краткие сведения о специализированных языках и проблемно-ориентированных системах имитационного моделирования

- •Предметный указатель

- •Список сокращений

1.5.8. Классификация видов моделей

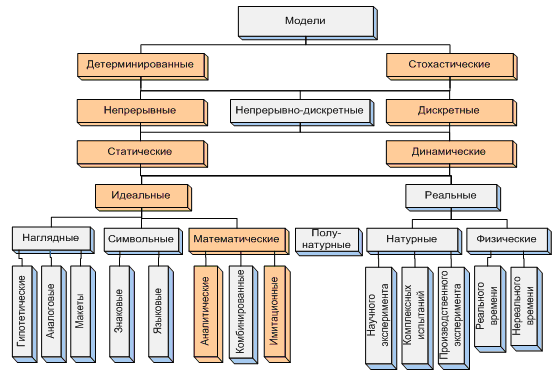

Рассмотренные выше виды моделей входят в классификацию, приведенную в учебнике [5]. Схема классификации приведена на рис. 1.20.

На схеме темным фоном выделены те виды моделей, которые изучаются в данной дисциплине более подробно.

Особенности использования детерминированных и стохастических, дискретных и непрерывных, статических и динамических, стационарных и нестационарных, распределенных и сосредоточенных моделей были рассмотрены выше.

В зависимости от формы представления оригинала, т.е. средств, используемых при создании моделей, можно выделить идеальное (абстрактное) и реальное моделирование.

Идеальное, или абстрактное моделирование зачастую позволяет исследовать модели объектов, которые практически нереализуемы в заданном интервале времени или не поддаются физическим экспериментам. Идеальное моделирование, как уже говорилось, реализуется посредством сознания человека в виде наглядных, символических и математических моделей.

Рис. 1.20. Схема классификации видов идеальных и реальных моделей

Наглядные модели создаются на основе представлений людей о реальных объектах и явлениях и о протекающих в них процессах. При этом гипотетические модели являются наименее информативными, опираются на недостаточный для построения формальных моделей уровень знаний исследователя об объекте, отраженный в гипотезах, положенных в основу этих моделей.

Аналоговые модели используют аналогии разных уровней: от полной аналогии, существующей только для относительно простых объектов, до более низких уровней частных аналогий, охватывающих несколько или даже всего одну сторону функционирования сложного объекта. Идеальные наглядные макеты применяются в тех случаях, когда процессы, протекающие в реальном объекте, не поддаются физическому моделированию. Для построения идеальных макетов также используются аналогии, как правило, основанные на причинно-следственных связях между процессами и явлениями, происходящими в моделируемом объекте.

Символьные модели включают знаковые и языковые модели, рассмотренные выше (пп. 1.4.7 и 1.4.8). Они представляют собой логические объекты, замещающие реальные объекты-оригиналы и выражающие с помощью определенной системы (алфавита) знаков или символов основные понятия этих оригиналов, а с помощью логических операций – отношения между понятиями.

Математические модели представляют собой математические объекты, соответствующие реальным объектам или процессам, конкретный вид которых зависит как от природы реального объекта, так и от задач исследования и требований адекватности и точности их решения. Математические модели подразделяют на аналитические, имитационные и комбинированные.

Аналитические модели характеризуются тем, что процессы функционирования элементов исходной реальной системы записываются в них в виде функциональных соотношений: алгебраических, дифференциальных, интегральных, конечно-разностных и др., а также в виде логических условий. Примером могут служить математические аналитические модели, использующие переменные состояния и аппарат матриц, подробно рассмотренные в п. 2.4 данного учебника. Полученные аналитические модели исследуют следующими методами: 1) аналитическим; 2) численным; 3) качественным.

Аналитический метод исследования необходим в том случае, когда нужно получить в общем виде явные зависимости для искомых характеристик. Аналитический метод решения продемонстрирован в примере п. 1.5.4. При невозможности или нецелесообразности решения уравнений в общем виде стремятся получить числовые результаты для конкретных начальных данных, что и приводит к так называемому численному методу исследования. Подобный численный метод решения дифференциальных уравнений рассматривается в гл. 3. Качественный метод исследования позволяет даже при отсутствии решения в явном виде определить некоторые важные свойства этого решения, например, его устойчивость.

Как правило, аналитический метод применим к относительно простым объектам и процессам или к упрощенным моделям. Как это было показано, возможно аналитическое решение линейных стационарных дифференциальных уравнений, но это невозможно в общем случае для нелинейных и/или нестационарных дифференциальных уравнений. Численный метод более универсален и позволяет исследовать (по сравнению с аналитическим) более широкий класс систем. Кроме того, он ориентирован на применение компьютеров. Качественные методы анализа используются, например, в теории автоматического управления для оценки эффективности различных вариантов систем управления.

Имитационные модели отображают все элементарные явления, составляющие моделируемый процесс с сохранением их логической структуры и последовательности протекания во времени, что позволяет по исходным данным получить сведения о состоянии процесса в определенные моменты времени и оценить характеристики процесса. Основное преимущество имитационного моделирования по сравнению с аналитическим заключается в возможности решения более сложных задач. Имитационные модели позволяют достаточно просто учитывать такие факторы, как наличие дискретных и непрерывных элементов, нелинейные и нестационарные характеристики элементов, разнообразные случайные воздействия и другие, которые создают непреодолимые трудности при аналитических исследованиях. В настоящее время имитационное моделирование представляет собой наиболее эффективный метод исследования сложных и больших систем, а иногда и единственный практически доступный метод получения информации о поведении системы, особенно на этапе ее проектирования. Более подробно имитационные модели и методы рассмотрены в главе 6.

При реальном моделировании исследование характеристик объекта производится либо полностью на самом реальном объекте, либо частично на реальном объекте, частично на модели. При этом реальный объект может работать как в нормальном режиме, так и в специальных режимах (в ином масштабе времени или при других значениях параметров и переменных). Хотя реальное моделирование следует признать наиболее адекватным, его возможности весьма ограничены в силу естественных ограничений со стороны реальных объектов. Так, например, проведение реального моделирования сложной автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) потребовало бы прежде всего создания такой системы, а затем проведения экспериментов с управляемыми объектами, т.е. с технологическими процессами, что в большинстве случаев невозможно в условиях реальных действующих предприятий. К тому же в любом случае реальное моделирование обходится чрезвычайно дорого.

Натурные модели подразумевают использование при исследовании реальных объектов с последующей обработкой результатов эксперимента на основе теории подобия. Такие разновидности натурного эксперимента, как производственный эксперимент и комплексные испытания, обладают высокой степенью достоверности. При производственном эксперименте натурное моделирование включает обобщение опыта, накопленного в ходе производственного процесса за счет обработки на базе теории подобия статистического материала по данному процессу и получения его обобщенных характеристик. При комплексных испытаниях повторение испытаний изделий позволяет выявить общие закономерности этих изделий, на основании которых можно судить об их надежности, качестве и других характеристиках.

Научный эксперимент отличается широким использованием средств автоматизации при его проведении, разнообразием средств обработки информации и возможностью вмешательства человека в этот процесс.

К реальным моделям относят также и физические модели, которые отличаются от натурных тем, что применяются в исследовательских установках, сохраняющих природу явлений, и обладают физическим подобием. В процессе задаются некоторые характеристики внешней среды, и исследуется поведение либо реального объекта, либо его модели при заданных или создаваемых искусственно воздействиях со стороны внешней среды. Физическое моделирование может происходить как в реальном, так и в нереальном масштабе времени, а также и вообще без учета времени («замороженные» процессы).