- •Раздел 1. Введение в учебный курс «История»

- •Раздел 2. Становление древнерусской государственности

- •Происхождении древнерусского государства

- •Раздел 3. Русские земли в условиях феодальной раздробленности и монголо-татарского ига (XII – XV вв.)

- •Русские княжества и земли в условиях политической дезинтеграции (XII - XIII вв.)

- •Начало монгольских завоеваний русских княжеств

- •Татаро-монгольское иго

- •Раздел 4. Образование единого централизованного государства. Становление самодержавия

- •Основные этапы и особенности образования российского централизованного государства (XIV – начало XVI века)

- •Социально-политическое развитие россии в XVI в.

- •Раздел 5. Образование Российской империи. Складывание российского абсолютизма (XVIII – первая половина XIX вв.)

- •Россия в период петровских реформ и проблема модернизации традиционного общества

- •«Просвещенный абсолютизм». Россия в правление Екатерины II

- •России в первой четверти XIX в.

- •Раздел 6. Модернизация России во второй половине XIX – начале XX вв.

- •Социально-экономическое и политическое развитие России в конце XIX – начале XX вв.

- •Первая мировая война

- •Раздел 7. Россия (ссср) в 1917 – 1941 гг.

- •Социально-экономическая политика большевиков в первые годы советской власти

- •I этап:

- •II этап:

- •III этап:

- •Сталинская «социалистическая модернизация»

- •Особенности политической системы (Сталинская модель социализма)

- •Раздел 8. Вторая мировая война. Великая Отечественная война советского народа (1941 – 1945)

- •Великая Отечественная война: советский тыл, оккупация, сопротивление. Итоги победы ссср в войне

- •Раздел 9. Ссср во второй половине 40-х – конце 80-х годов хх в.

- •Ссср во второй половине 60-х – первой половине 80-х гг. Политика «перестройки»

- •Раздел 10. Современная Россия. Становление новой российской государственности (1990 – 2000-е гг.)

- •Внешняя политика

Раздел 3. Русские земли в условиях феодальной раздробленности и монголо-татарского ига (XII – XV вв.)

Лекция 4

Русские княжества и земли в условиях политической дезинтеграции (XII - XIII вв.)

В историографии советского периода разделение относительно единой Древней Руси на ряд самостоятельных государств долгое время объясняли развитием феодальных отношений, укреплением феодальных вотчин и утверждением натурального хозяйства, которое препятствовало установлению экономических связей и приводило к политической обособленности. Отмечалось и влияние классовой борьбы, требовавшей совершенствования и укрепления аппарата власти на местах. Это якобы также подталкивало к «боярскому сепаратизму» и отделению земель, т.к. местное боярство больше не нуждалось во власти и поддержке киевского князя. Однако такая трактовка причин раздробленности, основанная на формационном подходе, представляется односторонней и главное, не находит своего подтверждения в источниках, свидетельствующих о слабом развитии феодальной собственности в XII в.

Перерастание родового владения Рюриковичей в семейные владения отдельных ветвей рода приводило к оседанию князей на определенных территориях (будущих уделах). Князь теперь думал не о получении более престижного и доходного стола, а о закреплении за собой собственного владения. Данная тенденция юридически была закреплена решением Любечского съезда князей. Этому же способствовало нарастание междоусобиц, стремление князей укрепить и расширить свои владения, порой за счёт соседей.

Происходило складывание боярских региональных группировок. Это было вызвано как успехами земледелия, так и ростом численности дружины. Дружина вместе с князем «оседала» на земле, становясь или его опорой, или, наоборот, стремясь подчинить его своей воле. Но в любом случае боярство и местного князя объединяла тяга к самостоятельности, желание выйти из-под опеки киевского князя, прекратить выплату в его адрес дани со своих территорий.

Развитие ремесла и торговли приводило к росту и укреплению городов. Города превращались в центры отдельных территорий. Кроме того, они играли роль своеобразных «коллективных замков» местного боярства. В них сосредоточивалась также местная княжеская администрация. В то же время городское население начинало тяготиться необходимостью выплаты дани и отстаивания интересов далекого киевского князя. Защиту же от набегов кочевников и соседей теперь обеспечивали местные княжеские дружины.

В рассматриваемое нами время изменились положение и роль самого Киева. С потерей значения торгового пути «из варяг в греки» в XII в. ослабевала экономическая основа единства, сокращалось поступление торговых пошлин. Это подрывало экономическое могущество киевского князя. Главным источником богатств становилась пахотная земля. В её поиске князья со своими дружинами устремлялись на окраины. Кроме того, киевскую землю покидало и трудовое население, спасавшееся от постоянных междоусобиц, вызванных борьбой за киевский «стол», а также набегов половцев. Естественно, этот «исход» людей ослаблял позиции киевских князей, получавших все меньше и меньше налогов и недосчитывавшихся «воев».

В это время половецкая опасность практически исчезла. Это, безусловно, ослабляло стремление русских к объединению военных сил.

Центробежные тенденции в Древней Руси стали проявляться еще в эпоху правления Ярославичей и, постепенно нарастая, вылились в конце XI в. в княжеские междоусобицы. Однако в начале XII в. разделение страны было приостановлено под воздействием ряда причин, и прежде всего деятельности Владимира Мономаха (годы правления – 1113 – 1125). Став великим князем киевским в 60 лет, Владимир поражал современников широкой образованностью и литературными талантами. Прибегая то к силе, то к мирным переговорам, Владимир сумел восстановить единство Древней Руси.

Его сыну Мстиславу Великому (годы правления – 1125 -1132) удалось продолжить политику отца и сохранить достигнутое. Но сразу же после его смерти начинается цепная реакция разделения, приведшая к появлению на месте единой Руси ряда практически независимых государств-княжеств.

Рассмотрим характер новых государственных образований.

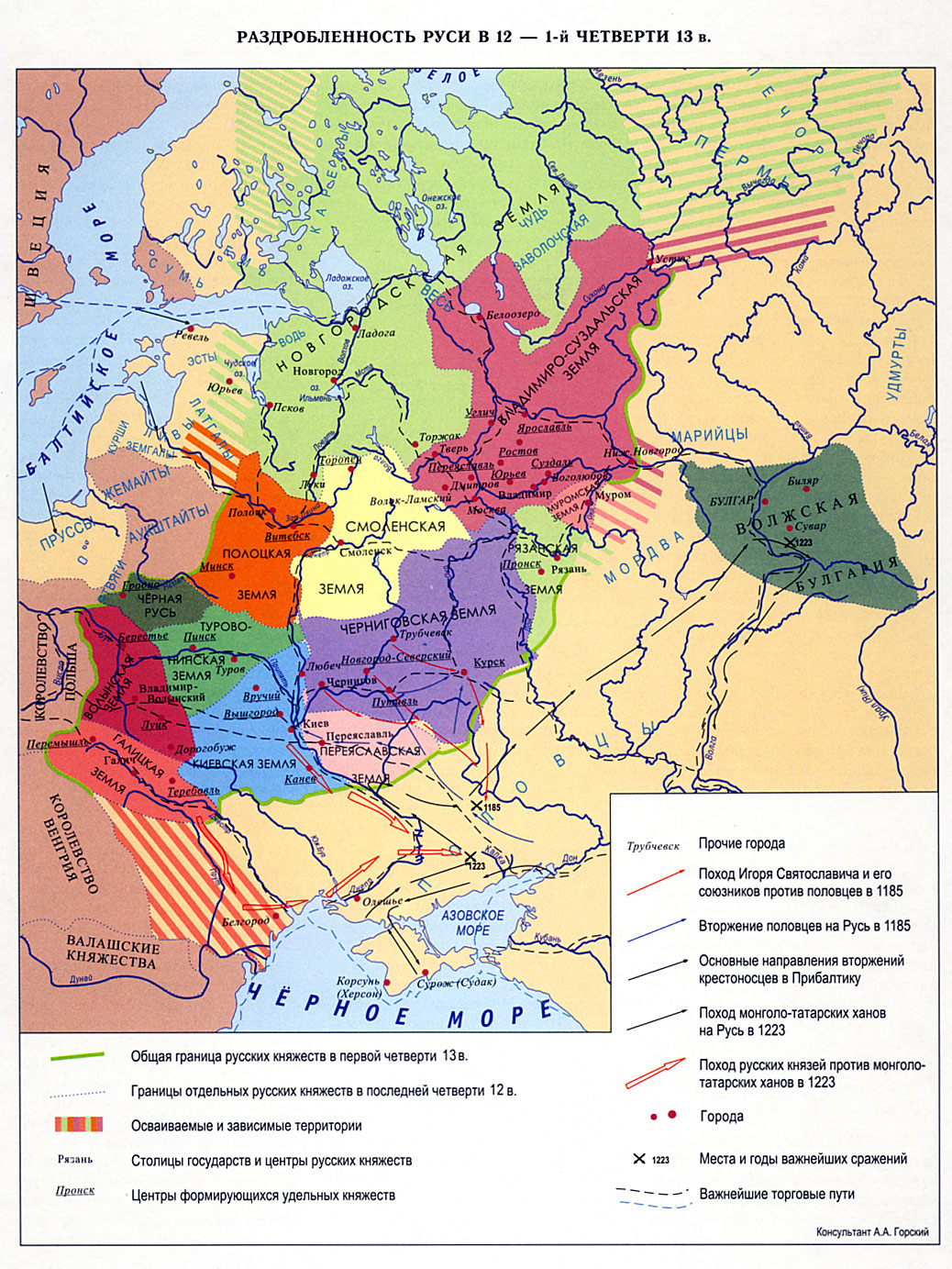

Во второй трети XII в. возникло около 15 независимых государственных образований (Рис. 2). Назовём лишь некоторые из них: Киевское, Черниговское, Переяславское, Рязанское, Ростово-Суздалгское, Смоленское, Галицкое, Полоцкое, Туровское княжества, а также Новгородская земля…

Рис. 2. Раздробленность Руси в XII – первой четверти XIII

Эти государственные образования продолжали дробиться дальше, но целостность Русской земли в определенной степени сохранилась. Связи между русскими землями поддерживались благодаря общей вере, языку, действию общих законов, зафиксированных Русской Правдой.

Рассмотрим специфику развития трёх государственных образований: Владимиро-Суздальской, Новгородской и Галицко-Волынской земель.

ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКАЯ ЗЕМЛЯ

История Северо-Восточной Руси, расположенной в бассейне Оки и верхнем течении Волги, вызывает особенный интерес потому, что именно эта территория позже стала ядром нового Российского государства. Значительную часть её занимали леса, почвы были подзолистые, малоплодородные, за исключением так называемых ополий, огромных полян на окраине лесов в районе Ростова, Переяславля-Залесского и Суздаля, с относительно мощным чернозёмным слоем. Здесь развивалось пашенное земледелие, появились монастырские и боярские вотчины.

На северо-востоке, который сравнительно поздно подвергся славянской колонизации (а именно - с X в.), наряду со старыми городами (Ростов, Суздаль) появлялись новые (Владимир-на-Клязьме, Переяславлъ-Залесский, Галич). Под 1147 г. в летописи впервые была упомянута Москва.

Ростово-Суздальская земля вышла из-под власти Киева в 30-х гг. XII в. при младшем сыне Владимира Мономаха Юрии, получившем прозвище Долгорукий за стремлении править в Киеве и вмешиваться в дела соседних княжеств. Центр своей земли он перенес из Ростова в Суздаль. Позже Юрий, опираясь на поддержку своего боярства и союз с Галицким княжеством, после нескольких попыток все же «сел на киевский стол» в 1155 г.

Однако правление Юрия Долгорукова оказалось недолгим, в 1157 г. он умер (по одной из версий был отравлен киевлянами, недовольными его правлением), а пришедшие с ним суздальцы были перебиты. После этого власть на северо-востоке перешла к сыну Юрия Андрею Боголюбскому (годы правления – 1157-1174). Андрей ещё при жизни отца без его ведома покинул предназначенный ему Вышгород на юге Руси и вернулся в Суздальскую землю. При этом князь взял с собой считавшуюся чудотворной икону Божией Матери, повелев поставить ее во Владимире-на-Клязьме. Со временем эта икона Владимирской Божией Матери стала одной из главных святынь Русской земли. Андрей перенёс столицу во Владимир, до того считавшийся «пригородом» старых городов.

Перенос столицы был вызван стремлением Андрея к самовластию и желанием избежать влияния старого ростово-суздальского боярства. Владимир же не имел сложившейся боярской группировки и собственного веча, ограничивавшего власть князя.

Проявлением новых тенденций стало и превращение дружинников из советников и соратников князя в его подданных, получавших за свою службу земельные владения. Однако верховная собственность на землю сохранялась за князем, который ею полностью распоряжался.

Стремление к самовластию, репрессии против некоторых бояр и ряд военных неудач привели к тому, что приближенные Андрея в 1174 г. организовали заговор и убили князя в его замке Боголгобово. Вслед за этим по всему княжеству прокатились волнения.

После смерти Андрея старшие дружинники Юрия Долгорукого – бояре старых городов – предложили престол Ростиславичам, племянникам убитого князя. Но владимирцы выдвинули его сводных младших братьев – Михалко и Всеволода. После кровопролитной усобицы победу одержали последние.

Всеволод Большое Гнездо (годы правления – 1176-1212), сменил рано умершего брата Михалко. Всеволод проводил более взвешенную политику, чем Андрей, что и позволило значительно укрепить Владимирское княжество и власть самого князя. Он расширил свои владения, усилил дружину, подчинил своему влиянию Новгород и Рязань. В итоге в Северо-Восточной Руси укрепилась власть великого князя. Т.о. Владимиро-Суздальское княжество стало одним из самых могущественных среди других русских земель.

Но центробежные процессы развивались. После смерти Всеволода вновь начались междоусобицы, ослабившие княжество. В результате борьбы Всеволодовичей к власти пришел его сын Юрий (1218-1238), ставший последним правителем независимого Владимиро-Суздальского княжества и погибший во время монгольского нашествия.

НОВГОРОДСКАЯ ЗЕМЛЯ

Владения Новгорода простирались от Финского залива до Урала и от Северного Ледовитого океана до верховьев Волги. Суровые природные условия, смешанный этнический состав населения наряду с рядом исторических особенностей определяли специфику хозяйственной жизни, социальной структуры и политической организации рассматриваемой нами территории. Так, бедные почвы и холодный климат были причиной того, что новгородцы периодически испытывали недостаток хлеба. Это экономически и политически привязывало Новгород к Владимирской земле, откуда, в основном, и поставлялось зерно.

Удобное географическое положение превращало Новгород в крупнейший торговый центр, поставлявший европейским странам пушнину, мёд, кожи, продукты морского промысла. Торговлю организовывало купечество, но саму продукцию оно получало из боярских промысловых сёл.

В Новгороде так и не появилась своя собственная княжеская династия. Новгород, чьи князья в IX в. подчинили Киев, оставался доменом, т.е. наследственным владением киевских князей. Киевские князья посылали туда своих наместников, чаще всего старших сыновей, которые позже включались в борьбу за киевский стол.

В городе даже в эпоху господства Киева не затухала деятельность народного собрания – веча.

У историков нет единого мнения как о сущности политического строя Новгорода, так и о составе веча.

Долгое время считалось, что на вече были представлены все свободные мужчины, что давало основание характеризовать политический строй Новгорода как демократическую республику. Одно время преобладала точка зрения, что вече являлось собранием 300 представителей боярских родов, избираемых местными собраниями, что позволяло сделать вывод об «аристократическом характере этой республики». В советской исторической науке получила распространение точка зрения, воспринятая у историков XIX в., о «Новгородской боярской республике», управлявшейся аристократией через «несознательное» демократическое вече.

Действительно, Совет господ, состоявший из верхушки боярства, тщательно подготавливал вечевые собрания и, подкупая голоса «молодших людей», предопределял итоги выборов и исход голосования по важнейшим вопросам. Вот почему высшие должностные лица Новгорода избирались из этого узкого круга «лучших людей». Т.о., новгородское вече, формально оставаясь демократическим органом, по своей сути выражало интересы верхов города и являлось основой аристократической системы правления.

Несмотря на утвердившееся сочетание вечевых и олигархических институтов власти, новгородцы продолжали приглашать князей (чаще всего из Суздальской земли). Князь являлся не только верховным военачальником и высшей судебной инстанцией. Важно и то, что адресатом (хотя и формальным) даней, поступавших «Господину Великому Новгороду» от подчиненных народов, было не вече, а князь, который считался символом единства Новгородской земли и связующим звеном с Русью.

С князем заключался договор – «ряд». Этот договор ограничивал круг полномочий князя служебными функциями: военными, полицейскими, судебными. Князь не имел права вмешиваться во внутренние дела городского управления, приобретать земельную собственность в новгородских волостях, сменять должностных лиц, вершить расправу без суда. В случае нарушения соглашения со стороны князя он изгонялся из Новгорода.

Сохранение элементов княжеской власти определялось тем, что в Средние века было невозможно «чистое» республиканское государственное устройство. Люди были убеждены в божественном происхождении высшей власти, исходившей от монарха. На Руси, в том числе и в Новгороде (хотя и со своими особенностями), утвердились представления о сверхъестественном характере княжеской власти и личности князя, способного оберечь свою землю от разного рода бедствий. Кроме того, имело значение желание новгородцев сохранить экономические и политические связи с «низовыми» землями, использовать их военный потенциал в борьбе с внешними врагами.

Т.о., если учесть, что в Новгороде немалая роль принадлежала княжеской власти, то можно сделать вывод о смешанном характере его политической системы, состоявшей из демократических, олигархических и монархических элементов.

Подводя итоги развития Новгородской земли, нужно отметить, что её история характеризуется острой социальной и политической борьбой. Эта борьба осложнялась и вмешательством внешних сил. Военную силу Новгорода составляло ополчение, состоявшее из местных жителей и не способное в дальнейшем противостоять мощным внешним врагам. В итоге в 1478 г. Новгородская земля была окончательно присоединена к Московскому государству.

ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКАЯ ЗЕМЛЯ

Галицко-Волынское княжество, находясь на западных и юго-западных границах Руси, в междуречье Южного Буга и Днестра, обладало исключительно благоприятными условиями для развития земледелия, ремесел и торговли. Его границы подходили к предгорьям Карпат и Дунаю. Это открывало широкие возможности для налаживания торговых отношений с Польшей, Венгрией, Болгарией и Византией.

Плодородные чернозёмы Волыни издавна привлекали сюда земледельческое население Руси. В итоге здесь достаточно рано сформировалось крупное частное землевладение и мощная боярская прослойка, стремившаяся к независимости как от Киева, так и от собственных князей. Развитие ремесел и торговли повлекло за собой рост городов – Галича, Владимира-Волынского, Перемыщля, Луцка, Холма и других. Городские слои также принимали активное участие в политической жизни земли.

При рассмотрении развития данной территории нам необходимо обратить внимание на правление Ярослава Владимирович (1153-1187). Наивысшего могущества Галицкое княжество достигло при Ярославе Осмомысле («восьмимысленном»). Владимир получил это прозвище за мудрость, образованность и, в первую очередь, за знание восьми языков. Ему удалось в 1159 г. овладеть Киевом. Но даже он при столкновении с галицким всемогущим боярством вынужден был пойти на ряд уступок. После его смерти в Галиции началась долгая смута, осложненная вмешательством Венгрии и Польши. В итоге в 1264 г. княжество было поделено на несколько частей, а в XIV в. его земли вошли в состав Польши, Литвы и Венгрии.

ВЫВОДЫ:

1) Раздробленность представляла собой закономерный этап политического развития в Средние века, через который прошла вся европейская цивилизация.

2) Государственно-политическая раздробленность ослабила военный потенциал Руси, но в то же время она способствовала совершенствованию системы управления, создавала благоприятные условия для развития экономики и культуры в региональных центрах.

3) Раздробленность усилила княжеские междоусобицы. Это привело к ослаблению русских земель и стало одним из факторов катастрофы, вызванной монгольским нашествием.