- •Глава 5.10. Альтернативные проекты................................................................... 407

- •Глава 5.11. Мэоническая космология................................................................... 412

- •Глава 5.12. Пролегомены постсовременной научной парадигмы .................... 419

- •Предисловие

- •Введение

- •Часть 1

- •Нелинейный образ мира

- •Глава 1.1 кризис детерминизма

- •Глава 1.2 основные принципы социосинергетики

- •Глава 1.3 системная триада синергетики

- •Глава 1.4 что такое историческое время

- •Глава 1.5 нелинейная концепция исторического времени

- •Глава 1.6 история как процесс самоорганизации

- •Глава 1.7 виртуальность синергетики против виртуальности мифа

- •Глава 1.8 футуросинергетика

- •Глава 1.9 философия нестабильности

- •Часть 2

- •Глава 2.1

- •Техногенные воздействия на биосферу

- •Изменения окружающей среды в 1972-1992 гг. И ожидаемые тенденции до 2030 г.

- •Глава 2.2 демографический взрыв

- •Рост населения мира

- •Население десяти крупнейших стран мира

- •Глава 2.3 энергетика XXI в.

- •Территория десяти крупнейших стран мира

- •Удельное потребление энергии

- •Глава 2.4 возможно ли устойчивое развитие?

- •Альтернативные сценарии глобальной эволюции

- •Весовые коэффициенты регулировочных параметров

- •Глава 2.5 цикличность научно-технологического развития

- •Структура технологических укладов

- •Глава 2.6 утопическое мышление: pro et contra

- •Глава 2.7 великий отказ

- •Глава 2.8 мог ли сохраниться советский союз?

- •Альтернативные сценарии эволюции Советского Союза в 1985-1991 гг.

- •Глава 2.9 принцип системной целостности: кратологические архетипы

- •Глава 2.10 полевая модель социокультурной динамики

- •Глава 2.11 футуросинергетика западной цивилизации

- •Весовые коэффициенты регулировочных параметров порядка

- •Сценарии эволюции Запада в XXI в.

- •Часть 3

- •Свет в конце туннеля

- •Глава 3.1 виртуальные миры XXI века

- •Глава 3.2 неоэкономика постиндустриальной

- •Глава 3.3 постиндустриальное общество: взгляд из россии

- •Глава 3.4 войдет ли россия в постиндустриальный мир?

- •Глава 3.5 постиндустриальное общество: от утопии к реальности

- •Глава 3.6 этика нооиндустриальной цивилизации

- •Базовые принципы нооиндустриальной цивилизации

- •Критерии устойчивости нооиндустриальной цивилизации

- •Общие свойства нооиндустриальной цивилизации

- •Глава 3.7 человек в сетях нравственного императива

- •Глава 3.8 научное познание: циклы, кризисы, прогноз

- •Циклы развития научного знания

- •Ведущие научные направления

- •Эволюционное пространство науки XXI в.

- •Глава 3.9 последнее предвидение питирима сорокина

- •Часть 4

- •Глава 4.1

- •Глава 4.2 в поисках абсолюта

- •Глава 4.3 до и после платона

- •Глава 4.4 русская философия

- •Глава 4.5 от мифа к гипотезе

- •Глава 4.6 за пределами современной научной парадигмы

- •Глава 4.7

- •Глава 4.8 физика мэона

- •Глава 4.9 мэодинамическая модель сознания

- •Глава 4.10 верификация мбк-концепции

- •Глава 4.11 эволюционная триада

- •Глава 4.12 будущее человека: стагнация, гибель или эволюция?

- •Глава 4.13 не может ли человек создать себе конкурента?

- •Часть 5

- •Глава 5.1

- •Глава 5.2 классический вакуум

- •Глава 5.3 пустое пространство

- •Глава 5.4 «вакуумное море» дирака

- •Глава 5.5 рождение миров

- •Глава 5.6 синергетика научного познания

- •Глава 5.7 существует ли пятая сила?

- •Глава 5.8 теория спин-торсионных полей

- •Глава 5.9 торсионные технологии

- •5.9.1. Генераторы и приемники спин-торсионных излучений

- •5.9.2. Торсионные системы связи

- •5.9.3. Квантово-вакуумная металлургия

- •5.9.4. Квантово-вакуумные транспортные и энергетические системы

- •5.9.5. Торсионная биотехнология

- •5.9.6. Торсионные технологии в геологии, экологии и медицине

- •5.9.7. Торсионные поля в психофизике и медицине

- •Глава 5.10 альтернативные проекты

- •Глава 5.11 мэоническая космология

- •Глава 5.12 пролегомены постсовременной научной парадигмы

- •На пороге нового дома (вместо заключения)

- •Литература

- •Часть 1

- •Часть 2

- •Часть 3

- •Части 4 и 5

- •Лесков Леонид Васильевич нелинейная вселенная: новый дом для человечества

- •123995, Москва, Бережковская наб., 6.

- •214000, Смоленск, проспект им. Ю.А. Гагарина, 2.

Часть 5

___________________________________

РАБОТАЕТ

КВАНТОВЫЙ

ВАКУУМ

___________________________________

Глава 5.1

ЛИНИЯ ДЕМОКРИТА

Задача научного и философского анализа, которому была посвящена предыдущая часть книги, состояла в обосновании концепции мэон-биокомпьютерной триады и формулировании основных принципов синергетической мэонологии. Эта теория позволила предложить научную интерпретацию целого ряда эмпирических фактов и предсказать несколько новых эффектов.

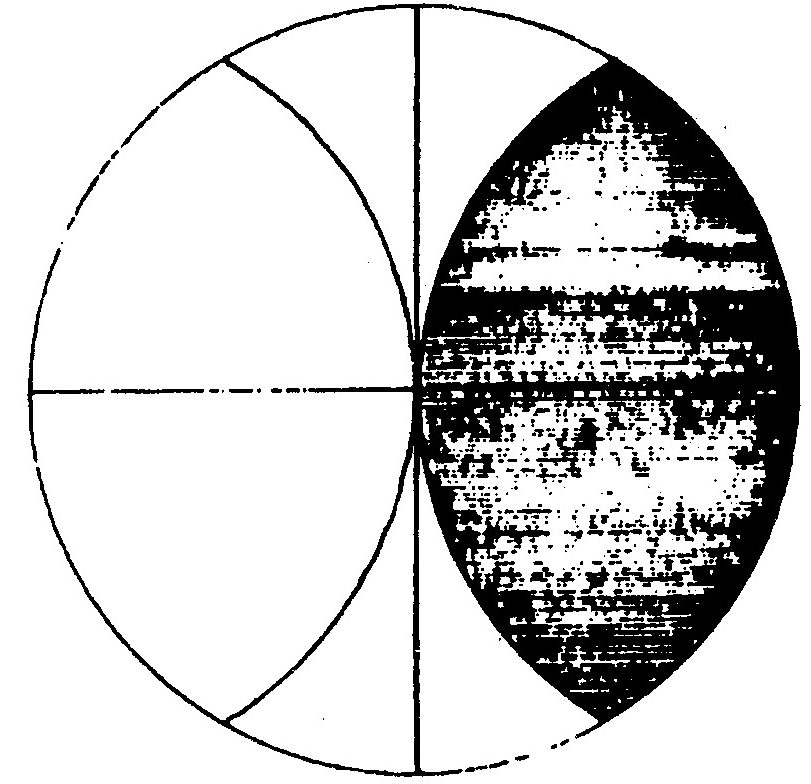

Исходным пунктом проведенного в ч. 4 анализа послужило учение Платона об идеационной триаде. Но если учение Платона было одной из вершин античной философии, то другим, не менее значительным достижением творческой мысли древней Эллады было учение греческих атомистов, в первую очередь Левкиппа и Демокрита. В определенном смысле все последующее развитие философии и науки можно представить как непрекращавшийся 2 тыс. лет спор этих двух диаметрально противоположных взглядов на обитаемый космос и Вселенную в целом.

Основная задача пятой части нашей книги состоит в том, чтобы, следуя главным образом линии Демокрита, показать, какие позитивные научные результаты это извечное идейное противостояние дало к настоящему времени науке. Забегая вперед, отметим главный парадоксальный результат этого исследования: обе, казалось бы, такие разные концепции — линия Платона и линия Демокрита — в конечном счете приводят к очень близким выводам. Объединение этих двух первоначально противоположных взглядов на мир оказывается возможным на основе синергетической мэонологии. Основным итогом этого нового унифицированного миропредстав-

343

ления является формирование новой, синергетической ноокосмической парадигмы (напомним, что греческие слова noos и kosmos означают ум и вселенная, гармония).

После этих вступительных замечаний перейдем к краткому разбору творческих идей основоположников греческого атомизма Левкиппа и Демокрита. Поскольку из сочинений Левкиппа сохранилось всего несколько фраз, мы будем в дальнейшем говорить только о Демокрите. Он был современником учителя Платона — Сократа. Платон знал его труды, но относился к ним крайне отрицательно: в его собственных сочинениях нет ни одного упоминания об учении Демокрита, и, как рассказывают, Платон даже порывался сжечь все книги своего антагониста. Зато ученик Платона Аристотель часто цитирует Демокрита, правда, почти всегда с критических позиций.

Чему же учили греческие атомисты? Во Вселенной, утверждает Демокрит, нет ничего, кроме атомов и пустоты. Атомы — это минимальные неделимые далее частицы вещества (я — отрицание, tome — деление, разрезание). Атомы различаются формой, порядком и поворотом. Подчеркнем последнее их свойство — способность вращаться в пустом пространстве; к этому свойству мы будем возвращаться впоследствии особо. Атомов бесконечно много, и они бесконечно разнообразны. По мнению Демокрита, сообщает Диоген Лаэрций, «может существовать такой атом, размер которого равен всему нашему миру» [38]. Возьмем на заметку и это суждение.

Все материальные тела состоят из атомов, атомы образуют их природу (physis). Атомы — это нечто {den), а пустота, существующая наравне с ним — ничто (maden). Это совсем не то ничто, или maeon, отсутствие бытия, о котором учили Платон и Аристотель, пустота у Демокрита — это всего лишь пустое пространство (topos). Пустота, по Демокриту, «по своей природе воистину пустая, бессильная и бездеятельная» (Диоген Лаэрций). Пустота Демокрита абсолютно однородна, бесконечна и может как вмещать тела, так и существовать без них. Она существует вне тел и внутри них, разделяя атомы, из которых состоят все сложные тела. Пустоты нет только внутри атомов, так как по определению они неделимы.

Вселенная, состоящая из атомов и пустоты, бесконечна в пространстве и во времени. У нее не было начала и не будет конца. Цитируя Демокрита, Аристотель пишет: «вечное и бесконечное не

344

имеет начала, а причина есть начало, вечное же безгранично, поэтому спрашивать, какова причина какой-либо из таких вещей, то же самое, что искать начало бесконечности». В этой бесконечной Вселенной и различных миров бесконечно много. Вечным в ней является и движение атомов.

В бесконечной пустоте нет ни верха, ни низа, говорил Демокрит, и сравнивал движение атомов с движением пылинок в солнечном луче. Этот взгляд напоминает современную кинетическую теорию газов.

Понятие пустоты вызывало у философов античности острые споры. Позицию Парменида можно изложить в следующих словах: «если утверждают, что пустота существует, то значит, она не есть ничто и, следовательно, она не пустота». Аристотель полагал, что пустоты не может быть, так как бесконечно разреженное пространство приводило бы к бесконечному движению. В отсутствие сопротивления среды, полагал он, скорость тел была бы бесконечно большой, что невозможно. На этом основании Аристотель сформулировал знаменитый принцип, который на латыни звучит так: «natura abhorret vacuum» (природа боится пустоты).

Интересно отметить, что, протестуя против введения в натурфилософию понятия пустоты, Аристотель нашел логический довод, который можно было бы противопоставить критике Парменида. В книге «Физика» он писал: «Утверждающие существование пустоты называют ее местом; в этом смысле пустота была бы местом, лишенным тела». Это был именно тот принцип, который Ньютон 2 тыс. лет спустя положил в основу натуральной философии: пустота не есть ничто, а вместилище, которое в какой-то своей части может содержать материю, но не содержать ее в другой.

Однако споры о природе пустоты не прекратились и в Новое время. Декарт утверждал, что главным отличительным свойством материи является протяженность, а потому представить себе протяженность без материи, т. е. пустоту, невозможно. Существование пустоты противоречит природе вещей. Вспоминая Льюиса Кэрролла, можно сказать, что для Декарта пустота — это такой же абсурд, как улыбка чеширского кота.

Отрицал существование пустоты и Лейбниц, по мнению которого может существовать только заполненное пространство. Он утверждал, что пространство следует понимать как систему отношений. Свои разногласия по этому вопросу с Ньютоном Лейбниц

345

обсуждал в переписке с Кларком, который был убежденным нью-тонианцем.

Демокриту первому из древнегреческих философов принадлежит эксплицитная формулировка понятия причинности. «Ни одна вещь, — учит он, — не возникает беспричинно, но все возникает на каком-нибудь основании и в силу необходимости». Из принципа детерминизма у Демокрита следовал отказ от признания «разумного начала», движущего миром. Излагая его взгляды на проблему причинности, Аэций писал: «Все прочие считают, что мир одушевлен и управляется провидением, а Левкипп, Демокрит, Эпикур и другие сторонники атомов считают, что неодушевлен и управляется не провидением, а некой неразумной природой».

Из античного детерминизма следовало исключение роли случайности и признание закона необходимости. У последующих философов этот вывод вызвал критику. Вот что писал по этому поводу Августин: «Пусть можно уступить Демокриту и Эпикуру в том, что существуют атомы, пусть даже можно уступить им в том, что они вследствие случайного столкновения толкают и приводят в движение друг друга. Но неужели можно уступить им в том, что атомы, случайно собравшись вместе, могут создать какой-либо предмет, видоизменяя его форму, определяя его фигуру, придавая ему гладкость и равномерность, украшая его цветом?»

Подобные возражения основаны всего лишь на неправильном истолковании учения Демокрита: атомы у него движутся вовсе не как попало, не по законам случая, а подчиняясь строгой необходимости. Чтобы составить более точное представление о взглядах Демокрита на эти проблемы, следует разобраться, о какой случайности могли вести речь его современники. Если случай — это событие, не имеющее причины, то, с точки зрения Демокрита, такую возможность надо отклонить сразу. Если случай — это событие, которое не имеет разумной, телеологической причины и объясняется лишь толчками при движениях и т.п., то у философа из Абдер было что возразить на такую точку зрения. Он признавал, что существует два типа явлений — одни обусловлены природными причинами, а другие — свободной деятельностью человека. Сохранились, правда, сообщения, что Демокрит уподоблял человека созданному Дедалом «роботу», которого он наполнил ртутью. Можно поэтому думать, что, с его точки зрения,

346

свободные поступки людей продиктованы разумно понятой необходимостью.

Вот какой комментарий к этим рассуждениям Демокрита дает Диоген Лаэрций: Аристотель считает случайным, если человек, вскапывая землю, найдет клад или если на чью-то лысую голову упала черепаха и разбила ее. Не то у Демокрита: «причиной нахождения клада он считает вскапывание земли в саду или посадку оливкового дерева, причиной же того, что у лысого разбит череп, стало то, что орел сбросил на него черепаху, желая разбить ее панцирь» [38].

Следуя взглядам современников, Демокрит признавал существование души. Эта душа состоит из шарообразных подвижных атомов, которые подобны огню. Ее функция состоит в том, что она приводит в движение тело, кроме того, отвечает за ощущения и разумное поведение человека.

Очевидно, это была первая модель человека-машины. Со смертью человека прекращает существование и душа, образовавшие и ее, и тело атомы рассеиваются. Однако в определенной степени «все предметы обладают кое-какой душой, даже мертвые тела. Ибо в теле всегда явным образом заключено некоторое количество теплого и чувствующего, даже после того как большая часть испарилась в воздух».

Философия Демокрита атеистична. Он отрицал божественное провидение, пророчества, загробную жизнь, воздаяние за неправильные поступки.

Атомисты разрабатывали такую модель мироздания, которая не имела телеологической направленности. Этим их взгляды радикально отличались от того, чему учили Платон и Аристотель, которые объясняли мир, используя понятие цели. Демокрит в отличие от них сделал выбор в пользу механистического детерминизма. В значительной мере под влиянием религии вплоть до эпохи Возрождения развитие философии и науки происходило главным образом в рамках телеологической концепции. И только начиная с Нового времени наука перешла на те позиции, которые соответствовали материалистическому учению Левкиппа и Демокрита.

347