- •Глава 5.10. Альтернативные проекты................................................................... 407

- •Глава 5.11. Мэоническая космология................................................................... 412

- •Глава 5.12. Пролегомены постсовременной научной парадигмы .................... 419

- •Предисловие

- •Введение

- •Часть 1

- •Нелинейный образ мира

- •Глава 1.1 кризис детерминизма

- •Глава 1.2 основные принципы социосинергетики

- •Глава 1.3 системная триада синергетики

- •Глава 1.4 что такое историческое время

- •Глава 1.5 нелинейная концепция исторического времени

- •Глава 1.6 история как процесс самоорганизации

- •Глава 1.7 виртуальность синергетики против виртуальности мифа

- •Глава 1.8 футуросинергетика

- •Глава 1.9 философия нестабильности

- •Часть 2

- •Глава 2.1

- •Техногенные воздействия на биосферу

- •Изменения окружающей среды в 1972-1992 гг. И ожидаемые тенденции до 2030 г.

- •Глава 2.2 демографический взрыв

- •Рост населения мира

- •Население десяти крупнейших стран мира

- •Глава 2.3 энергетика XXI в.

- •Территория десяти крупнейших стран мира

- •Удельное потребление энергии

- •Глава 2.4 возможно ли устойчивое развитие?

- •Альтернативные сценарии глобальной эволюции

- •Весовые коэффициенты регулировочных параметров

- •Глава 2.5 цикличность научно-технологического развития

- •Структура технологических укладов

- •Глава 2.6 утопическое мышление: pro et contra

- •Глава 2.7 великий отказ

- •Глава 2.8 мог ли сохраниться советский союз?

- •Альтернативные сценарии эволюции Советского Союза в 1985-1991 гг.

- •Глава 2.9 принцип системной целостности: кратологические архетипы

- •Глава 2.10 полевая модель социокультурной динамики

- •Глава 2.11 футуросинергетика западной цивилизации

- •Весовые коэффициенты регулировочных параметров порядка

- •Сценарии эволюции Запада в XXI в.

- •Часть 3

- •Свет в конце туннеля

- •Глава 3.1 виртуальные миры XXI века

- •Глава 3.2 неоэкономика постиндустриальной

- •Глава 3.3 постиндустриальное общество: взгляд из россии

- •Глава 3.4 войдет ли россия в постиндустриальный мир?

- •Глава 3.5 постиндустриальное общество: от утопии к реальности

- •Глава 3.6 этика нооиндустриальной цивилизации

- •Базовые принципы нооиндустриальной цивилизации

- •Критерии устойчивости нооиндустриальной цивилизации

- •Общие свойства нооиндустриальной цивилизации

- •Глава 3.7 человек в сетях нравственного императива

- •Глава 3.8 научное познание: циклы, кризисы, прогноз

- •Циклы развития научного знания

- •Ведущие научные направления

- •Эволюционное пространство науки XXI в.

- •Глава 3.9 последнее предвидение питирима сорокина

- •Часть 4

- •Глава 4.1

- •Глава 4.2 в поисках абсолюта

- •Глава 4.3 до и после платона

- •Глава 4.4 русская философия

- •Глава 4.5 от мифа к гипотезе

- •Глава 4.6 за пределами современной научной парадигмы

- •Глава 4.7

- •Глава 4.8 физика мэона

- •Глава 4.9 мэодинамическая модель сознания

- •Глава 4.10 верификация мбк-концепции

- •Глава 4.11 эволюционная триада

- •Глава 4.12 будущее человека: стагнация, гибель или эволюция?

- •Глава 4.13 не может ли человек создать себе конкурента?

- •Часть 5

- •Глава 5.1

- •Глава 5.2 классический вакуум

- •Глава 5.3 пустое пространство

- •Глава 5.4 «вакуумное море» дирака

- •Глава 5.5 рождение миров

- •Глава 5.6 синергетика научного познания

- •Глава 5.7 существует ли пятая сила?

- •Глава 5.8 теория спин-торсионных полей

- •Глава 5.9 торсионные технологии

- •5.9.1. Генераторы и приемники спин-торсионных излучений

- •5.9.2. Торсионные системы связи

- •5.9.3. Квантово-вакуумная металлургия

- •5.9.4. Квантово-вакуумные транспортные и энергетические системы

- •5.9.5. Торсионная биотехнология

- •5.9.6. Торсионные технологии в геологии, экологии и медицине

- •5.9.7. Торсионные поля в психофизике и медицине

- •Глава 5.10 альтернативные проекты

- •Глава 5.11 мэоническая космология

- •Глава 5.12 пролегомены постсовременной научной парадигмы

- •На пороге нового дома (вместо заключения)

- •Литература

- •Часть 1

- •Часть 2

- •Часть 3

- •Части 4 и 5

- •Лесков Леонид Васильевич нелинейная вселенная: новый дом для человечества

- •123995, Москва, Бережковская наб., 6.

- •214000, Смоленск, проспект им. Ю.А. Гагарина, 2.

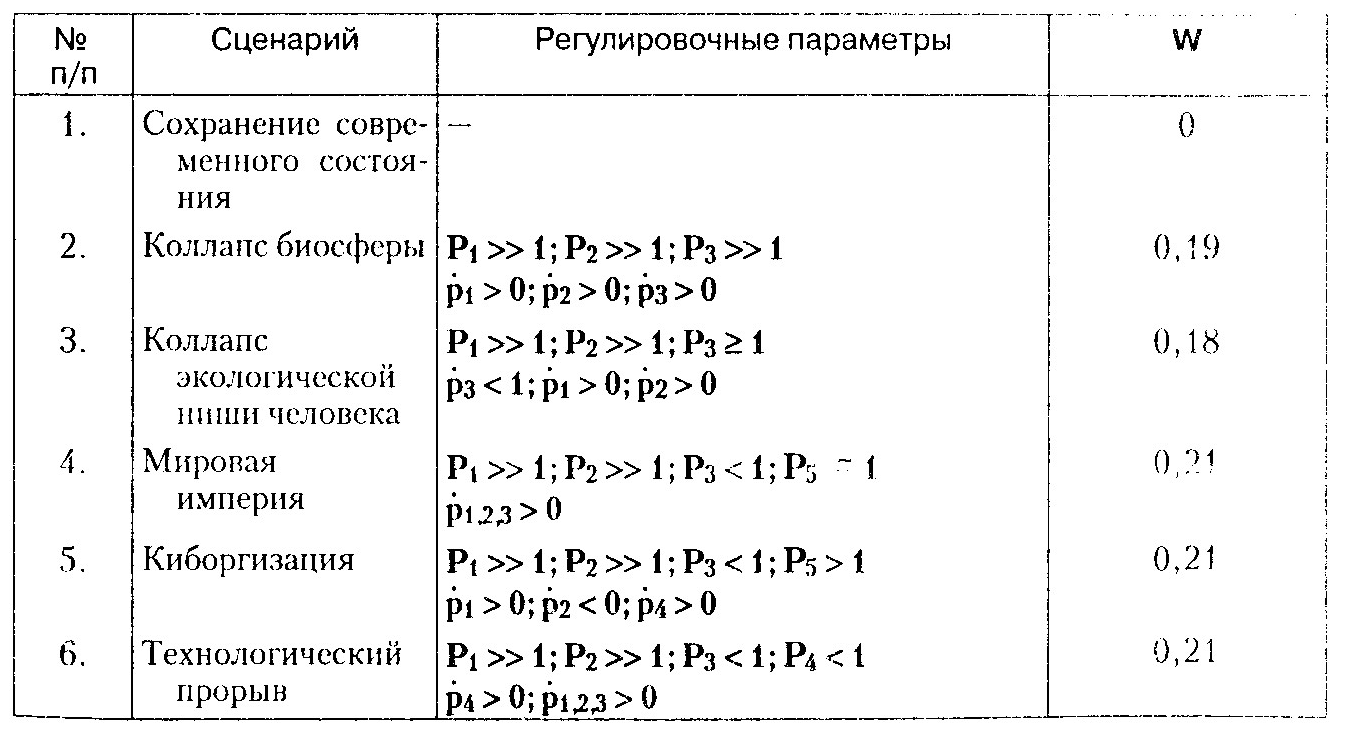

Альтернативные сценарии глобальной эволюции

113

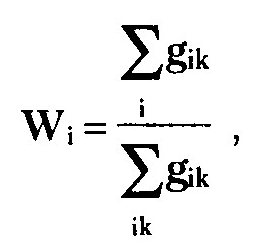

Чтобы рассчитать вероятность эволюции W по каждому из альтернативных сценариев, введем таблицу весовых коэффициентов gik, соответствующих тому набору регулировочных параметров, который характерен для этих сценариев. Расчет величины вероятности W производится путем суммирования весовых коэффициентов gik и нормированием к единице по формуле

(2.12)

(2.12)

где i — номер данного сценария, суммирование в знаменателе проводится по всем сценариям (k=6).

Сводка весовых коэффициентов gik, относящихся к тем или иным значениям регулировочных параметров, дана в табл. 2.9. Разумеется, выбранные величины весовых коэффициентов носят условный характер, но позволяют правильно зафиксировать направление эволюционных процессов по альтернативным сценариям.

Таблица 2.9

Весовые коэффициенты регулировочных параметров

Pi

gik |

Р >>1 Р <<1 |

P> 1 P< 1 |

|

0 < р > 0 |

— |

10 |

8 |

6 |

4 |

В последнем столбце табл. 2.9 приведены значения вероятностей эволюции W по альтернативным сценариям глобальной модели, рассчитанные по формуле (2.12) с помощью таблицы весовых коэффициентов 2.10. За исключением сценария № 1 (сохранение status quo), развитие по всем остальным сценариям оказалось приблизительно равновероятным.

Результаты расчета по данной глобальной модели просты. Во-первых, сохранение существующего положения невозможно ни при каких условиях. Во-вторых, суммарная вероятность эволюции по трем сценариям, которые для человечества являются тупиковыми (№ 2, 3 и 5), равна приблизительно 60%. Сценарий №4 — установление жесткого контроля над всеми основными направлениями человеческой деятельности в глобальном масштабе — воз-

114

можен, но достоверность оценки его вероятности по данной модели невелика, так как она не позволяет определить ни ту цену, которую пришлось бы заплатить за попытки перевести ход мировой истории на рельсы этого сценария, ни вероятные негативные последствия. Скорее всего, этот сценарий будет также далек от оптимальности и маловероятен.

Поэтому основные надежды на переход к устойчивому развитию следует связывать с последним, шестым сценарием, в основе которого лежит гипотеза о новой научно-технической революции. Разговор об исторических и социально-экономических предпосылках перехода к этому сценарию будет продолжен в следующей главе.

Указать с достаточной точностью глубину прогноза данная эволюционная модель не позволяет. Однако если судить по скорости нарастания негативных процессов (см. предыдущие главы), то речь должна идти о первых десятилетиях XXI в.

Глава 2.5 цикличность научно-технологического развития

В работах Н.Д. Кондратьева, П.А. Сорокина, А.А. Богданова, В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского, Й. Шумпетера сформировалась парадигма циклично-генетического социокультурного развития [39,40]. В мировой науке признан авторитет Николая Кондратьева как основоположника учения о больших циклах экономической конъюнктуры («длинные волны», или волны Кондратьева). Менее известны его труды в области прогнозирования, что объясняется трагической судьбой ученого в последние годы жизни — он погиб в сталинских застенках.

Н. Кондратьевым разработана классификация типов предвидения социально-экономической динамики. Первый тип предвидения — это прогноз вероятности конкретного события, например военного или экономического конфликта. Второй тип предвидения относится к таким событиям, в чередовании которых наблюдается достаточно четко выраженная цикличность, или повторяемость. Развивая этот подход, Кондратьев в 1925 г. обосновал концепцию больших циклов конъюнктуры длительностью около полувека.

115

Техническое развитие экономики согласно этой концепции может происходить только путем последовательной смены технологических укладов, иными словами, целостных комплексов технологически сопряженных производств. Каждый новый технологический уклад в своем развитии опирается на производственный потенциал, созданный на предшествующем этапе социально-экономического развития. Начальная фаза становления нового уклада развивается в неблагоприятных условиях доминирования структур предыдущего уклада. За этой фазой начинается стадия роста, когда происходит структурная перестройка экономики, складывается благоприятная экономическая конъюнктура и устанавливаются высокие темпы преобразований. Стадия роста длится около двух десятилетий и сопровождается становлением нового типа общественного потребления. В конце этой стадии складываются условия насыщения соответствующих потребностей и исчерпания потенциальных возможностей дальнейших технических совершенствований в рамках данного технологического комплекса.

Третий тип предвидения, о котором пишет Кондратьев, касается более крупномасштабных процессов и служит фоном для составления прогнозов первых двух типов. В условиях современного глобального кризиса этот тип предвидения может быть ориентирован, например, на проблему деформирования «длинных волн» под действием деструктивных экологических, демографических и других факторов.

В XX в. развитие «длинных волн» в передовых странах приобрело однонаправленный и синхронный характер, что связано с формированием мирового рынка. Поэтому стало возможным говорить о едином ритме мировой экономической системы и ее глобальном характере. В то же время региональная неоднородность экономического развития не только не была ослаблена, но стала еще более резкой. Разрыв между технико-экономическими лидерами и остальными странами становится все более глубокими, и это, несомненно, ведет к дальнейшему обострению глобального кризиса.

Чтобы разобраться в вопросе, каковы современные тенденции социально-экономического развития с точки зрения теории экономической конъюнктуры, рассмотрим структуру технологических укладов с конца XVIII столетия и до настоящего времени. Сводка наиболее важных показателей по соответствующим пяти технологическим укладам дана в табл. 2.10 [6].

В настоящее время развитые страны вступили в фазу информационного технологического уклада. По расчетам СЮ. Глазьева, до

116

начала 80-х годов XX в. наибольшие масштабы роста пятого информационного уклада наблюдались в США. Но с 1982 г. лидером по абсолютным масштабам производств пятого уклада стала Япония. Что касается Германии и Великобритании, то там расширение производств пятого уклада происходило теми же темпами, что и в США, но с отставанием по абсолютным размерам роста на десятилетие. Стабилизация темпов роста этого уклада в развитых странах пока не достигнута, и следует ожидать, что в ближайшей перспективе будет происходить дальнейшее его расширение, как в относительных, так и в абсолютных цифрах.

Таблица 2.10