Расчет механической системы вентиляции помещений

Требования, предъявляемые при разработке систем вештшяща1

К требованиям, предъявляемым при проекгировашш систем вентиляции, относятся санитарно- гигиенические, сгро1ггельно-монгажные и архитектурные, эксплуатационные.

Общие строительные нормы и правила устройства систем вентилящш приведены в СНиП 41- 01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", а для отдельных групп зданий в соответствующих СНиП и приложениям к ним. Также в практике проектирования обязательно используются Ведомственные нормативы. Правила устройства электроустановок (ПУЗ"), Санитарные и гигиенические нормы И Т.Д.

Санитарио-гигиеипческпе требования учитывают метеорологические условия, чистоту воздуха, уровни игума в помещениях, минимальный расход свежего воздуха на ого человека. Строительно-монтажные и архитектурные требования:

мпнимальиая потребность оборудования в плошади, его масса и габариты, дизайн (у'вязка элементов систем с интерьером помещения);

простота монтажа (затраты времени и труда на монтаж и ввод в эксплуатацию);

возможность строительства и ввода систем по этапам и отдельным помещениям, этажам;

виброизоляция и звукоизоляция (необходима по санитар!ю-гишеш гческим требованиям);

пожарная безопасность и наличие средств для предотвращения распространения огня и дыма по вен- пшяцпонным каналам что продиктовано охраной трудя, безопасностью жизни людей и сохранения материальных ценностей.

Основные эксплуатационные требования випочают:

малая тепловая инерционность системы (возможность быстрого переключения с режима охлаждения на обогрев и наоборот);

обеспечение индивидуального регулирования температуры и влажности воздуха в каждом помещении;

простота и удобство обслуживания и при необходимости ремонта;

минимальные потребности в обслужпвашш и ремонте;

сосредоточение обору дования, требующего обслуживания в минимальном количестве технических помещений;

взаимная блокировка систем т.е. при остановке одного оборудования другое должно обеспечивать необходимый воздухообмен.

Определение требуемого воздухообмена

При трудовой деятельности человека, протекающих технологических процессов в воздушную среду' протводственных помещений выделяется теплота Сявная, скрытая и тлная), вредные вещества в виде паров, газов различных аэрозолей и влага.

Явная теплота - это теплота, поступающая в помещение от нагретых поверхностей оборудования. средств и предметов труда, источников искусственного освещения, от солнечной радиации и людей. В зданиях с повышенной площадью остекления источником значительным теп- лопоступлений (особенно в теплый период) является солнечная радиация, проникающая в помещение через заполнения световых проемов и через нагретые массивные наружные ограждения

Скрытая теплота - теплота, вносимая водяным паром, источникам! которого являются технологические процессы и оборудование, люди.

Полная теплота равна сумме явной и скрытой теплоты.

Выделение влаги происходит с влажных поверхностей технологического оборудования, средств и предметов труда, людей. Выделение влаги с поверхности кожи и из легких человека зависит от интенсивности работы, выполняемой человеком, температуры, относительной влажности и скорости окружающего воздуха. Так. при температуре воздуха 30 °С у человека, ие занятого физическим трудом, выделение влаги составляет 2 г/мин, а при выполнении тяжелой работы увеличивается до 9,5 г/мин

Одним из способов поддержания параметров воздушной среды отвечающих санитарным нормам является механическая вентиляция - комплекс инженерных решений, направленных на обеспечение комфортного и безопасного пребывания людей, как в целом, так и в отдельных рабочих зонах производственного помещения.

Общеобменная вентиляция ассимилирует и удаляет вредности, которые по условиям их выделения или улавливания ие могут быть полностью или частично локализованы местной вентиляцией (теплота, пары и газы при их рассредоточенном выделении, а в некоторых случаях пыль), а также при использовании недостаточно эффективных местных отсосов (открытых).

Местная вентиляция предназначена для улавливания и удаления от источника образования загрязнителей, что предотвращает их распространение, перемешивание и загрязнение воздушной среды во всем производственном помещении.

Расчет вентиляции сводится к определению объем воздуха (воздухообмена), который необходимо подавать или удалять id помещали для обеспечения технологических требований, норм взрывопожарной безопасности и поддержания санитарно-гигиенических параметров воздушной среды в соответствии с рекомендациям! СНиП 41-01-2003 "Ofпотение, вентиляция и кондиционирование".

1. При параметрах микроклимата отвечающих санитарным требованиям н отсутствии вредных выделений необходимый воздухообмен определяется в зависимости от числа находящихся в помещении людей по формуле

L{=nL' м’/ч, (1)

где п- количество людей, работающих в помещении; L' - удельный расход воздуха на одного работающего (пришшается в зависимости от объема помещения согласно табл. 1) или по нормируемой кратноапи воздухообмена, применяемый для ориентировочных расчётов {инспекторский метод), формула (2).

Таблица

1 - Минимальный

расход наружного воздуха на 1 чел.,

ъл/ч |

Удельный расход наружного воздуха для помещений, м'/ч |

|

с естественным проветриванием |

без него |

|

Производственные |

30 |

60 |

Общественного и административного назначения* |

40 |

60 20** |

Жилые квартиры общей площадью на 1 чел.: более 20 мг менее 20 мГ |

30 3 м'/ч на 1 мГ жилой площади |

60 |

* Норма наружного воздуха прнаедена для рабочих помещении квбинетов, офисов общественных зданий административного назначения. В других помещениях общественного назначения норму наружного воздуха следует принимать по требованиям соответствующих нормативных документов. ** Для помещений, в которых люди находятся не более двух часов непрерывно. Примечание нормы установлены для людей, находящихся в помещении более двух часов непрерывно. |

||

Ц=к-\^мЧ (2)

где к - нормируемая кратность воздухообмена, ч Vnou- объем помещения (при Н >6м принимается =6-5 м\ а при > 40 м1 иа одного работающего и при наличии окои и дверей воздухообмен ие рассчитывается).

При выделении вредных веществ («изо-, паро- или пылеобразных) воздухообмен рассчптывает- ся по формуле

Свв ,

L, м /ч, (3)

Чуо-Чпр

где Свв- количество вредных веществ поступающих в воздух помещения, мг/ч; qltJ, qnp- соответственно концентрация вредного или взрывопожарного вещества в удаляемом и приточном воздухе (мг/м^).

Величину Gee можно определи гь по эмпирической формуле

Овв = М-Утм-Сф мг/ч, (4)

где //- коэфф!щиент неорганизованного воздухообмена в помещении, обычно принимается

равным 2; объем помещения, м\ - фактическая концеитращш вредного вещества в воз

душной среде РМ, мг/м1 (берется для наиболее вредного вещества согласно ЛР 5-6 "Гигиеническая оценка и определение класса условий труда по химическому фактору”).

Согласно СНиП 41-01-2003 принимаются следующие значения:

Цуо~ ПДКрз согласно ГН 2.2.5.1313-03;

q по расчету с учетом фоновых концентраций этих веществ в местах размещения воздухозаборных устройств, ио ие более 0,ЗПДКрз для производственных и адмгшлстрантио-бытовых помещений и ПДК в воздухе иаселеиных мест для жилых и общественных зданий.

Так как в производственных помещениях обычно имеет место одновременное выделение различных веществ, то при наличии веществ однонаправленного действия (обладающее эффектом сулшации), воздухообмен следует определять, суммируя расходы воздуха, рассчитанные для нормализации воздушной среды по каждому из этих веществ.

Если основной вредностью является избыточное тепло, то воздухообмен рассчитывается исходя из асснмилящш избытков явной теплоты объёмом приточного воздуха

- м!ч, (5)

f Pe ^yo-t^p)

где - количество тепла, выделяющегося в помещении. кДж/ч; с- массовая удельная тепдоемь кость воздуха, равная 1 кДж/(кг-°С); ре - плотность приточного и удаляемого ш помещения воздуха, при стандартных условиях (Т = 20е С. Р - 1013кПа ре -1,2кг/м5); tw и г^ - температура удалжмого и топочного воздуха. °С {tnn лршпмается по кшшлтшонгтеекпм данным, а в рабсюл? - по среднему значению нормируемого диапазона).

Если основной вредностью является избыток влаги (водяного пара), то требуемый воздухообмен рассчитывается по формуле

7~—ТТм,/ч’

Ре ' (dyo —d^)

где w - количество постуттающего в помещение пара, г/ч; рв - плотность воздуха; и dnp-

соответственно влагосодержаиие удаляемого и подаваемого в помещение воздуха, тс/кг.

Влагосодержание воздуха характеризует массу водяного пара, приходящуюся на 1 кг сухого воздуха, и зависит от температуры, направляющих ветров, количества осадков и наличия водоемов.

Каждому' значению температуры соответствует некоторое максимально возможное содержанпе водяных паров в единице объема, при котором воздух становиться насыщенным, см. табл. 2.

Наряду' с температурой, ошоаггельной влажностью и вяагосодержанием физическое состояниеРасчет системы механической общеобменной вентиляции <3

воздуха характеризует теплосодержание (энтальпия).

Таблица 2 - Содержание водяных паров в насыщенном воздухе при атмосферной давлении

Температура воздуха °С |

10 |

20 |

30 |

40 |

-10 |

Масса водяных паров, г/м1 |

9,40 |

17,30 |

30,40 |

51,10 , 230 |

|

Влагосодержание, г/кг |

7.64 |

14,61 |

27,23 |

48,64 |

1,70 |

Парциальное давление насыщенных водяных паров, кПа |

1,12 |

232 |

4,20 |

7,31 |

0.28 |

Энталытя влажного воздуха представляет собой количество теплоты, необходимое для нагревания от 0 °С до данной температуры такого количества влажного воздуха, сухая часть которого имеет массу 1 кг.

Энтальпия влажного воздуха (i) выражают как сумму энгальппй 1 кг сухого воздуха (/с в) и энтальпии водяных паров (/в „) приходящихся на 1 кг сухой части воздуха., т.е.

i = ic в + dien = t + d • (1,89/ + 2500)

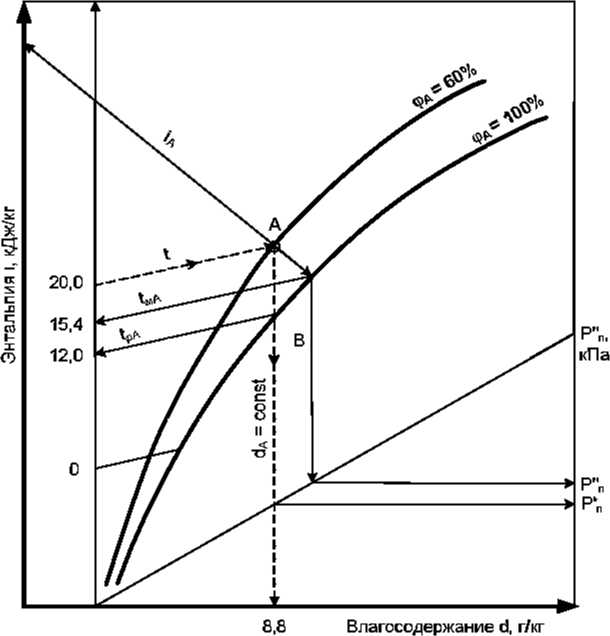

Расчет изменения состояния атмосферного воздуха можно произвести по соответствующим формулам посредством сложных вычислений или более простым и удобным способом с помощью пагсрометрической диаграммы, называемой г, d -диаграммой влажности воздуха 1 диаграмма Рамзина).

В координатах /, d -диаграммы наносят зависимости основных параметров влажного воздуха: температуры, вяагосодержания. относительной влажности, энтапыпш при заданном баромегриче- ском давлении, см. Приложение В. Диаграмма отображает процессы изменения состояния воздуха (увлажнения. нагревания, охлаждения и т.д.). происходящие при подводе (отводе) тепла (Q) пли влаги (W), либо одновременном воздействии этих факторов. Процесс изменения состояния воздуха характеризует тепловлажностиое отношение (е, кДж/кг), или угловой коэффициент.

![]()

Если начальные параметры воздуха различны, а изменение е одинаковые, то лшпш. характеризующие изменение состояния воздуха, параллельны между' собой. Для удобства построения процессов изменения состоят и воздуха на /, d -диаграмме в виде пучка линий, исходящих из центра координат (/ - 0, / — 0, d- 0) нанесены лннш! углового масштаба со значением е от до+ °°. Чтобы эти лучи ие мешали основным линиям, оставлены только концы лучей на поле диаграммы (прнл. В).

По оси абсцисс диаграммы отложены значения влагосодержания и нанесена сетка вертикальных линий d - const, а лшпш постоянной энтальпии (i) проведены под углом 135° к оси ординат. Также на диаграмме нанесены кривые равных значений относительной влажности от 0 до 100 %, линии постоянных температур в виде прямых под небольшим углом к оси абсцисс и лшпш парциальных давлений водяного пара

Каждая точка диаграммы характеризуется взаимно согласованными параметрами /, d, i, (р, рп.

Состояния не ненасыщенного воздуха определяют точки находящиеся над кривой <р—100^, насыщенного воздуха точки на кривой <р — 100 % и насыщенного воздуха, содержащего капельки жидкой влаги или льда под щншой (р-100

Диаграммой пользуются следующим образом. Пусть известно, что воздух имеет температуру 20 °С и относительную влажность (р — 60 %. На пересечении изотермы 20 °С с линией <р~Н) % полу'

чаем точку А (рис. 10) и тоща легко прочитать остальные параметры воздуха: dA =8.8 г/кг.

iA = 42.2 кДж/кг, рпА -1,4кПа

Расход воздуха для обеспечения норм взрывопожариой безопасности следует определять по формуле (6), заменив в ней а на 0,1 о (где а - нижний концентрационный предел распро-

странения пламени по газо , паро- и пылевоздутлным смесям, мг/м1).

Воздухообмен по пунктам 2-4 рассчитывается по данным ЛР 3-4 "Исследование и гигиеническая оценка условий труда по параметрам лшкроклимата" н ЛР 5-6 "Исследование и гигиеническая оценка условий труда по хилшческому фактору".

Расход воздуха следует определять отдельно для теплого и холодного периодов года

Если источники выделения вредных веществ расположены на конкретных (фиксирован-

Рис.

10. Определение влагосодержанш воздуха

с помощью i,

d

-диаграмм

К

ных) РМ, то их локализация осуществляется местной вытяжной веюттягщей пофедством вытяжных зоитов или других устройств.

оличество воздуха, удаляемого местной вентиляцией. определяется по формулеLm = 3fiOO F v м3, (7)

где Lm - количество удаляемого воздуха, м}/ч, F - площадь оогадрытош проема вытяжного зонта или устройства. мГ; у - скорость воздуха в проеме, м/с (р екомендуемые скорости воздуха - табл. 3). Таблица 3 Рекомендуемые скорости всасывания воздуха в проемах местных систем вентилящш

Наименование веществ |

Скорость всасывания, м/с |

Азотная кислота |

0,7-1,0 |

Аэрозоль свинца |

1,5-1,6 |

Олово и другие сплавы без свинца |

0,7-1,0 |

Металлы и окислы марганца |

1,5 |

Газы и пары при ЦЦК (мг/м1): более 10 |

0,5 |

от 10 до 1 |

0,1 1,0 |

менее 1 |

1,2-1,6 |

Обычно в производственных помещениях имеют место различные вредные производственные факторы (memo, повышенная пли пониженная влажность и температура, газы. пары и пыль), поэтому необходимо определить воздухообмен для каждого ВПФ отдельно и в качестве расчетного принимать наибольшее из полученных значений L, -LA.

Необходимое давление (напор), которое должен создавать вентилятор для подачи или уда- лениярасчетного количества воздуха определяется по формуле

P.='MPV + Pj Па, (9)

где 1.2 - коэффициент, у^штьгвающий непредвиденные потери давления: Ртр - давление, необходимое для преодоления трения тршспортфуемой смеси о стенки воздуховодов, Па; Рш - сумма местных сопротивлений (при изменена! направления, разветвлении и слиянии потоков, преодоление сопротивления запарно-регулирующей арматуры и т. д.), Па.

Величина Ргпртл Рш определяется согласно аэрод? шамгпескомурасчетувеинтящюиной сети (е

работе их величина принимается согласно варианту, см. таблищ* Приложения).

Наибольшее распространение получили центробежные вентиляторы, так как с их помощью можно создавать любые напоры и перемещать любые объемы воздуха. В зависимости от величины полного давления, которое создает вентилятор при перемещении воздуха, различают вентиляторы низкого (Ре <1-103 Па), среднего (Рв свыше I 103 до 3103 Па) и высокого давления

(Рв >34-12-103 Па)

В зависимости от конструктивных исполнений вентиляторы изготавливают с непосредственным соединением с элекгродвшателем (rje — 1). с соединением при помоши фрикционной со- едгшительиой муфты (?;е - 0,98), с юишоремениой передачей (?;е - 0,95) и плоскоременной передачей (Г}е - 0,9) с постоянным передаточным отношением, а также с регулируемой бесступенчатой передачей (вариаторы, гидравлические и электрические муфты скольжения) При соединении вентилятора и электродвигателя двумя первыми способами необходимо, чтобы обороты их валов совпадали. Если это условие нельзя соблюсти, то применяется ременная передача, причем предпочтение отдается юшиоременной, которая надежна в работе, имеет более высокий КПД, хорошее сцепление ремня со шкивом и дает возможность установки вентилятора и элекгродвшателя в непосредственной близости друг от друга.

Для характеристики вентиляторов каждому' in них присваивают номер - величина соответствующая номинальному' диаметру рабочего колеса D, выраженному' в дециметрах Например, вентилятор с диаметром рабочего колеса D - 200мм обозначают № 2. a D - 630 мм - № 6,3.

При выборе вентилятора нужно стремиться к тому, чтобы требуемым величинам давления и производительности соответствовало максимальное значение КПД (должен быть не менее 0,75 аксималъного значения для данной серии вентиляторав) агрегата, окружная скорость находилась в пределах, обеспечивающих бесшумную работу вентилятора, а число оборотов позволило непосредственно соединить вентилятор с элекгродвшателем на одной оси. Эго упрощает уход за установкой в период эксплуатации и дает экономию в расходе мощности.

Например, необходимо подобрать центробежный вентилятор, который бы обеспечивал полное расчетное давление Рк - 300 Па для удаления L - 3000mV4 газовоздушной смеси. Вентилятор выбирают по аэродинамическим характеристикам, построенным для наиболее выгодных условий работы при неизменных угловых скоростях и КПД (рис. 9).

Рис.

11 - Аэрод1шамическая

характеристика вентилятора Ц4-70 № 4

Решение: на пересечении вертикальной прямой, соответствующей производительности L - 3000м7ч с горизонтальной прямой, соответствующей давлению Ре = 300 Па находим точку А. Точка А близко лежит к кривой скорости вращения колеса вентилятора п - 1200об/мии при ок- ружиой скорости О) - 31 м/с и КПД - 0,75. После чего иаходим требуемую мощность на валу' вентилятора.

Опредетго количество воздуха и шпор, по каталогу или по номограммам иодбираюг веишпятор с таким расчетом. чтобы его КПД > 0,6 и затем производим расчет необходимо!i мшщосш навалу' вентилятора по формуле

=

е 3600 1020 % з?„

где Le - прапводигеяшостъ венишятора м3/ч; Рв - полное давление, создаваемое венишятором. Па; rje - КПД вентилятора; Г}п - КПД передачи; 3600 и 1020 - переводные коэффициенты.

Установочная мощность электродвигателя вентилятора определяется по формуле

N уст = Ne-KJ КВТ, (11)

где Kj -коэффищшнт запаса (табл. 4).

Таблица А Значение коэффициента запаса К}

Мощность на валу' электродвигателя, кВт |

Центробежный вентилятор |

Осевой вентилятор |

До 0,5 |

1,50 |

1,20 |

От 0,51 до 1 |

1,30 |

1,15 |

От 1,01 до 2 |

1,20 |

1,10 |

От 2.01 до 5 |

1,15 |

1,05 |

Свыше 5 |

1,10 |

1,05 |