- •Раздел 1 Дистанционные методы в географических исследованиях

- •Тема 1.1 Сущность и развитие дистанционных методов

- •1.1.1 Основные понятия. Классификация аэрокосмических методов

- •1.1.2 Исторический очерк развития аэрокосмических методов

- •1.1.3 Применение аэрокосмических методов в географических науках

- •Тема 1.2 Дистанционные методы в геоэкологических исследованиях

- •1.2.1 Геоэкологическое применение различных видов съёмок.

- •Раздел 2. Физические основы, технические средства и технологии получения аэрокосмических снимков

- •Тема 2.1 Физические основы космоаэросъёмки

- •2.1.1 Электромагнитный спектр.

- •2.1.2 Солнечное излучение и его отражение объектами земной поверхности

- •2.1.3 Характеристика собственного излучения Земли.

- •2.1.4 Влияние атмосферы на регистрируемое излучение.

- •2.1.5 Искусственное излучение

- •Тема 2.2 Регистрация излучений

- •2.2.1 Методы регистрации электромагнитного излучения. Зрительная система человека.

- •2.2.2 Фотохимическая регистрация излучений

- •2.2.3 Электрическая регистрация излучений

- •2.2.4 Антенны

- •Тема 2.3 Съёмочная аппаратура

- •2.3.1 Классификация съемочной аппаратуры. Фотографические аппараты.

- •2.3.2 Оптико-механические и оптико-электронные сканеры

- •2.3.3 Радиолокаторы бокового и кругового обзора

- •Тема 2.4 Носители съёмочной аппаратуры

- •2.4.1 Виды носителей. Носители для воздушной съёмки

- •2.4.2 Носители для космической съёмки

- •2.4.3 Космический полёт и его особенности

- •Тема 2.5 Виды дистанционных съёмок

- •2.5.1 Классификация дистанционных съемок. Виды съемок в зависимости от используемых носителей.

- •2.5.2. Виды съемок в зависимости от используемой аппаратуры и спектрального диапазона

- •2.5.3. Наземные виды съемок

- •Тема 2.6 Классификация аэрокосмических снимков

- •2.6.1 Аэрокосмические снимки и их свойства

- •2.6.2 Классификации аэрокосмических снимков

- •2.6.3 Характеристика основных типов снимков

- •Раздел 3 Теоретические основы дешифрирования аэрокосмических снимков

- •Тема 3.1 Методологическая основа дешифрирования

- •3.1.1 Предмет и сущность дешифрирования.

- •3.1.2 Виды дешифрирования.

- •3.1.3 Психологические и физиологические основы визуального дешифрирования.

- •3.1.4 Признаки дешифрирования

- •Тема 3.2 Приборы и структура процесса дешифрирования

- •3.2.1 Приборы для дешифрирования

- •3.2.3 Оптимальные сроки аэрокосмической съемки и их влияние на дешифрируемость снимков

- •3.2.4 Логическая структура процесса дешифрирования

- •Раздел 4 Изобразительные и информационные свойства снимков

- •Тема 4.1 Изобразительные свойства снимков

- •4.1.1 Структура и рисунок аэрокосмического изображения

- •4.1.2 Закономерности генерализации аэрокосмического изображения

- •4.1.3 Способы преобразования аэрокосмического изображения

- •Раздел 5 Геометрические и стереоскопические свойства снимков

- •Тема 5.1 Геометрические свойства снимков

- •5.1.1 Масштаб снимков

- •5.1.2 Основные элементы планового снимка

- •5.1.3 Искажение снимков из-за наклона оптической оси фотоаппарата, рельефа местности и кривизны поверхности Земли

- •5.1.4 Технические факторы искажения снимков

- •5.1.5 Геометрические свойства сканерного снимка

- •5.1.5 Геометрические свойства радиолокационного снимка

- •Тема 5.2 Стереоскопические свойства снимков

- •5.2.1 Стереоскопическая пара снимков

- •5.2.2 Измерения по стереопарам снимков

- •Раздел 6 Радиометрические свойства и компьютерная обработка снимков

- •Тема 6.1 Цифровые снимки

- •6.1.1 Понятие о цифровом снимке

- •6.1.2 Геометрические и яркостные преобразования цифрового снимка.

- •6.1.3 Классификация объектов по снимкам

- •6.1.4 Составление карты по цифровым снимкам

- •Раздел 7 Мировой фонд космических снимков

- •Тема 7.1 Фонды снимков в различных диапазонах

- •7.1.1 Мировой фонд снимков

- •7.1.2 Фотографические снимки в видимом и инфракрасном диапазонах

- •7.1.3 Сканерные снимки

- •7.1.4 Снимки в тепловом инфракрасном диапазоне

- •7.1.5 Гиперспектральные снимки в оптическом диапазоне

- •7.1.6 Снимки в радиодиапазоне

- •Тема 7.2 Задачи, решаемые по снимкам

- •7.2.1 Задачи, решаемые по снимкам разного пространственного разрешения

- •Раздел 8 Технологии и методы визуального дешифрирования аэрокосмических снимков

- •Тема 8.1 Полевое дешифрирование

- •8.1.1 Материалы дистанционных съёмок

- •8.1.2 Технологическая схема процесса дешифрирования

- •8.1.3 Полевое наземное дешифрирование

- •8.1.4 Аэровизуальное дешифрирование.

- •8.1.5 Подспутниковые наблюдения.

- •Тема 8.2 Камеральное дешифрирование

- •8.2.1. Особенности камерального дешифрирования

- •8.2.1. Методы и способы камерального дешифрирования

- •8.2.2 Эталонирование и экстраполяция результатов дешифрирования.

2.1.3 Характеристика собственного излучения Земли.

Земля, как и все другие объекты во Вселенной с температурой выше абсолютного нуля, излучает собственные электромагнитные волны, максимум которых приходится на инфракрасные лучи с длиной волны 10 мкм. Источниками электромагнитных волн являются движущиеся атомы и молекулы вещества любого объекта. Интенсивность инфракрасного излучения зависит от температуры поверхности тела-излучателя, что делает возможным дистанционное определение температуры поверхности Земли от интенсивности её собственного ИК-излучения, а также выделение по температурным контрастам объектов на поверхности земли – вулканов, гидротермальных объектов, зоны окисления сульфидосодержащих месторождений, увлажнённые участки разрывных структур, погребённые долины рек, разнотемпературные поверхностные потоки в водной среде и др. При этом может наблюдаться такое явление, как инверсия температурных контрастов, когда некоторые объекты могут быть в одно время суток теплее, а в другое – холоднее окружающих объектов. Например, хвойный лес днём холоднее лиственного, ночью – наоборот; поверхностные воды, питающиеся подземными источниками со стабильной температурой ночью теплее окружающей среды, днём холоднее и и. д.

Собственное излучение земли, помимо инфракрасного, излучается ещё в радиодиапазоне. Это излучение получило название радиотеплового излучения. В связи с этим введено понятие радиояркостной температуры объекта – это температура, равная абсолютной температуре абсолютно чёрного тела, создающего излучение такой же мощности, что и данный объект. Радиояркостная температура ТЯ измеряется в градусах по Кельвину и равна произведению абсолютной температуры Тt и коэффициента излучения χ:

![]()

Коэффициент χ для абсолютно чёрного тела равен 1, для реальных тел меньше единицы. Наименьшую радиояркостную температуру имеет вода (около 100 К), наибольшую – растительность (около 300 К), обладающую наиболее высокими излучательными свойствами.

Радиотепловое излучение позволяет определять влажность почв, так как сильно зависит от этого показателя. Причём радиоизлучение в разных спектральных диапазонах позволяет определять этот показатель на различных глубинах (так как его интенсивность сильно зависит от данного показателя), состав и другие характеристики растительности (чем выше и гуще растительность, тем выше радиояркостная температура) и решать ряд иных задач по изучению воды, льдов, засоленности водоёмов и др.

Кроме собственно Земли, собственным инфракрасным и радиоизлучением обладает и атмосфера за счёт наличия паров воды, аэрозолей, молекул.

2.1.4 Влияние атмосферы на регистрируемое излучение.

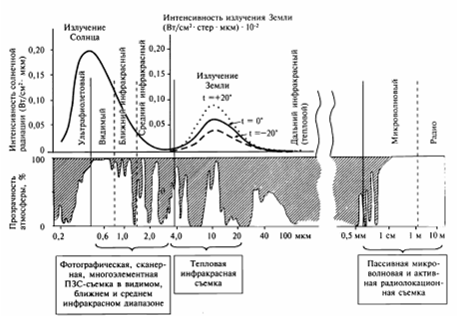

Съемка при космических исследованиях ведется через толщу атмосферы, которая поглощает часть лучей. Это поглощение избирательное, зависит от длины волны излучения. Съемку выполняют, используя только те участки спектра, где электромагнитное излучение не поглощается, в так называемых «окнах прозрачности» атмосферы (рисунок). Большое «окно прозрачности» (0,4-1,3 мкм) приходится на видимый и ближний инфракрасный диапазоны. В тепловом инфракрасном имеется несколько окон, наиболее часто используется окно 10-12 мкм, куда приходится и максимум теплового излучения Земли. Для лучей радиодиапазона атмосфера наиболее прозрачна.

Рисунок – «Окна прозрачности» атмосферы и съёмочные диапазоны

Атмосфера, через которую излучение идёт от солнца или от искусственных источников к земле и от земли к регистрирующему прибору, не только поглощает излучение, но и оказывает влияние на его параметры. К основным факторам искажения сигнала в атмосфере относят:

1. Облака, которые, представляя собой скопления водных капель, сильно отражают, рассеивают и поглощают волны ультрафиолетового, видимого и инфракрасного диапазонов. По статистике, в каждый момент времени облаками покрыто более половины территории Земли.

2. Масса воздушного слоя, через который проходит излучение. Влияние этого фактора возрастает с увеличением высоты и угла наблюдения в силу того, что атмосфера, взаимодействия с излучением, преобразует его, изменяя спектральный состав, интенсивность и направление распространения излучения. Электромагнитное излучение, проходя через атмосферу, испытывает воздействие компонентов атмосферы – пара, озона, кислорода, углекислого газа, аэрозолей, вызывающих ослабление излучения в результате поглощения, отражения и рассеяния. Чем длиннее путь в атмосфере, тем дольше воздействуют эти факторы и сильнее искажается излучение.

3. Атмосфера состоит из множества слоёв воздуха, отличающихся различной плотностью и, следовательно, с разными коэффициентами преломления. Эта особенность атмосферы вызывает явление рефракции (изменения направления излучения) видимых и радиоволн, в результате которой они распространяются в атмосфере не по прямой, а по кривой линии.

4. В результате попадания света не некоторый участок атмосферы, он не только ослабляется на этом участке в результате рассеяния, отражения и поглощения, но и освещает соседние участки. Это взаимное освещение множества соседних участков атмосферы вызывает такое явление, как дымка, то есть свечение атмосферы. Дымка может быть голубоватой (молекулярная дымка) и сероватой (аэрозольная дымка). Дымки сильно снижает спектральные контрасты между различными объектами ландшафта в коротковолновой части спектра.

Таким образом, оптические характеристики объектов, определённых через толщу атмосферы (особенно при космических съёмках), будут отличаться от характеристик, полученных в непосредственной близости от объектов. В особенности такое искажение будет проявляться в увеличении коэффициента спектральной яркости в сине-зелёной части спектра (отличие постепенно уменьшается с уменьшением длины волны), также в коротковолновой части спектра резко снижаются спектральные контрасты между различными объектами ландшафта. Кроме того, наблюдаются специфические искажения, индивидуальные для каждого класса природных объектов, отличающихся по отражательной способности:

– для I класса (горные породы и почвы) характерен меньший спектральный ход, кривая отражательной способности более сглажена, повышение в красной зоне спектра уменьшено, общая яркость объектов увеличивается;

– для II класса (растительный покров) характерно отсутствие максимума в зелёной зоне спектра (0,55 мкм) вследствие значительного увеличения яркости растительности в синей части спектра, вызванного дымкой;

– для III класса (снежный покров) характерно понижение яркости, более резкое снижение кривой отражательной способности в красной зоне спектра;

– для IV класса (водные поверхности) наблюдается лишь общее увеличение яркости, других искажений нет.