- •Раздел 1 Дистанционные методы в географических исследованиях

- •Тема 1.1 Сущность и развитие дистанционных методов

- •1.1.1 Основные понятия. Классификация аэрокосмических методов

- •1.1.2 Исторический очерк развития аэрокосмических методов

- •1.1.3 Применение аэрокосмических методов в географических науках

- •Тема 1.2 Дистанционные методы в геоэкологических исследованиях

- •1.2.1 Геоэкологическое применение различных видов съёмок.

- •Раздел 2. Физические основы, технические средства и технологии получения аэрокосмических снимков

- •Тема 2.1 Физические основы космоаэросъёмки

- •2.1.1 Электромагнитный спектр.

- •2.1.2 Солнечное излучение и его отражение объектами земной поверхности

- •2.1.3 Характеристика собственного излучения Земли.

- •2.1.4 Влияние атмосферы на регистрируемое излучение.

- •2.1.5 Искусственное излучение

- •Тема 2.2 Регистрация излучений

- •2.2.1 Методы регистрации электромагнитного излучения. Зрительная система человека.

- •2.2.2 Фотохимическая регистрация излучений

- •2.2.3 Электрическая регистрация излучений

- •2.2.4 Антенны

- •Тема 2.3 Съёмочная аппаратура

- •2.3.1 Классификация съемочной аппаратуры. Фотографические аппараты.

- •2.3.2 Оптико-механические и оптико-электронные сканеры

- •2.3.3 Радиолокаторы бокового и кругового обзора

- •Тема 2.4 Носители съёмочной аппаратуры

- •2.4.1 Виды носителей. Носители для воздушной съёмки

- •2.4.2 Носители для космической съёмки

- •2.4.3 Космический полёт и его особенности

- •Тема 2.5 Виды дистанционных съёмок

- •2.5.1 Классификация дистанционных съемок. Виды съемок в зависимости от используемых носителей.

- •2.5.2. Виды съемок в зависимости от используемой аппаратуры и спектрального диапазона

- •2.5.3. Наземные виды съемок

- •Тема 2.6 Классификация аэрокосмических снимков

- •2.6.1 Аэрокосмические снимки и их свойства

- •2.6.2 Классификации аэрокосмических снимков

- •2.6.3 Характеристика основных типов снимков

- •Раздел 3 Теоретические основы дешифрирования аэрокосмических снимков

- •Тема 3.1 Методологическая основа дешифрирования

- •3.1.1 Предмет и сущность дешифрирования.

- •3.1.2 Виды дешифрирования.

- •3.1.3 Психологические и физиологические основы визуального дешифрирования.

- •3.1.4 Признаки дешифрирования

- •Тема 3.2 Приборы и структура процесса дешифрирования

- •3.2.1 Приборы для дешифрирования

- •3.2.3 Оптимальные сроки аэрокосмической съемки и их влияние на дешифрируемость снимков

- •3.2.4 Логическая структура процесса дешифрирования

- •Раздел 4 Изобразительные и информационные свойства снимков

- •Тема 4.1 Изобразительные свойства снимков

- •4.1.1 Структура и рисунок аэрокосмического изображения

- •4.1.2 Закономерности генерализации аэрокосмического изображения

- •4.1.3 Способы преобразования аэрокосмического изображения

- •Раздел 5 Геометрические и стереоскопические свойства снимков

- •Тема 5.1 Геометрические свойства снимков

- •5.1.1 Масштаб снимков

- •5.1.2 Основные элементы планового снимка

- •5.1.3 Искажение снимков из-за наклона оптической оси фотоаппарата, рельефа местности и кривизны поверхности Земли

- •5.1.4 Технические факторы искажения снимков

- •5.1.5 Геометрические свойства сканерного снимка

- •5.1.5 Геометрические свойства радиолокационного снимка

- •Тема 5.2 Стереоскопические свойства снимков

- •5.2.1 Стереоскопическая пара снимков

- •5.2.2 Измерения по стереопарам снимков

- •Раздел 6 Радиометрические свойства и компьютерная обработка снимков

- •Тема 6.1 Цифровые снимки

- •6.1.1 Понятие о цифровом снимке

- •6.1.2 Геометрические и яркостные преобразования цифрового снимка.

- •6.1.3 Классификация объектов по снимкам

- •6.1.4 Составление карты по цифровым снимкам

- •Раздел 7 Мировой фонд космических снимков

- •Тема 7.1 Фонды снимков в различных диапазонах

- •7.1.1 Мировой фонд снимков

- •7.1.2 Фотографические снимки в видимом и инфракрасном диапазонах

- •7.1.3 Сканерные снимки

- •7.1.4 Снимки в тепловом инфракрасном диапазоне

- •7.1.5 Гиперспектральные снимки в оптическом диапазоне

- •7.1.6 Снимки в радиодиапазоне

- •Тема 7.2 Задачи, решаемые по снимкам

- •7.2.1 Задачи, решаемые по снимкам разного пространственного разрешения

- •Раздел 8 Технологии и методы визуального дешифрирования аэрокосмических снимков

- •Тема 8.1 Полевое дешифрирование

- •8.1.1 Материалы дистанционных съёмок

- •8.1.2 Технологическая схема процесса дешифрирования

- •8.1.3 Полевое наземное дешифрирование

- •8.1.4 Аэровизуальное дешифрирование.

- •8.1.5 Подспутниковые наблюдения.

- •Тема 8.2 Камеральное дешифрирование

- •8.2.1. Особенности камерального дешифрирования

- •8.2.1. Методы и способы камерального дешифрирования

- •8.2.2 Эталонирование и экстраполяция результатов дешифрирования.

2.1.2 Солнечное излучение и его отражение объектами земной поверхности

Из всей совокупности видов электромагнитных изучений, испускаемых Солнцем, через земную атмосферу проходят только некоторые в спектральном диапазоне от 0,3 мкм до 20 м, основную часть которых составляют излучения в диапазоне 0,3-3 мкм. Суммарная освещённость поверхности Земли состоит из трёх компонентов – прямой радиации, рассеянной радиации и отражённой от поверхности Земли. Их соотношение зависит от географической широты местности, времени суток (на рассвете и закате преобладает рассеянная, по полдень – прямая), времени года (зимой роль отражённой земными объектами радиации значительно повышается) и ряда других факторов.

Соотношение этих компонентов, их спектральный состав и другие факторы влияют на получение снимков. Наибольший интерес для аэрокосмических исследований объектов суши представляет отражённая радиация, которая регистрируется приборами и по которой мы можем судить о свойствах того объекта, от которого она отразилась. Оптические свойства объектов непостоянны и могут значительно изменяться во времени. К важнейшим оптическим характеристикам объектов относятся коэффициент интегральной яркости, яркостный контраст, индикатриса отражения, коэффициент спектральной яркости.

Коэффициент интегральной яркости показывает, насколько меньше объект отражает (излучает) лучистую энергию по сравнению с эталоном – ахроматической абсолютно белой, идеально ровной поверхностью. Этот показатель позволяет рассчитать яркость объекта по формуле:

![]() ,

,

где В – яркость (характеризующая величину отражаемой от объекта солнечной энергии), Е – освещённость (характеризующая величину поступающей на объект солнечной энергии), π – число пи, r – коэффициент интегральной яркости, рассчитанный для различных объектов и составляющий для льда речного 0,30, морской поверхности 0,07, шоссе 0,30, мохового болота 0,05, кварцевого песка 0,20, сельскохозяйственного поля 0,10, лиственного леса 0,07, хвойного леса 0,05 и т. д.

Также применяется такой показатель, как дисперсия коэффициентов яркости, величина которой зависит от степени оптической неоднородности объекта (леса, участка территории, ландшафта и т. д.). Чем больше дисперсия, тем более неоднороден в оптическим (фотометрическом) отношении объект (например, в пределах одного леса деревья разных пород будут иметь различные оптические характеристики, в пределах одного поля чередование растений и почвы, в пределах одного луга различные органы растений, живые растения и мортмасса, различные микрогруппировки и т. д. также будут иметь различную яркость).

Яркостный контраст показывает насколько яркость одного объекта В1 отличается от яркости другого В2 (причём принимается, что В1 > В2), то есть это относительный показатель. Яркостный контраст можно выразить несколькими способами. Например,

– относительный (фотометрический) контраст рассчитывается:

![]() ;

;

– визуальный (физиологический) контраст:

![]() ;

;

– диапазон (интервал) яркостей ландшафта (контраст между наиболее светлыми и тёмными объектами):

![]() ;

;

– интервал фотографической яркости:

![]()

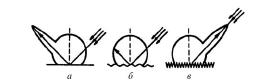

Индикатриса отражения – это полярная диаграмма, показывающая особенности распределения отражённого излучения в пространстве по направлениям. На рисунке 3 показаны основные типы индикатрис отражения

Рисунок 3 – Индикатрисы отражения от гладкой (а), шероховатой (б) и рассечённой (поверхности)

На рисунке видно, что основная часть излучения, отражённого от гладкой поверхности (например, от гладкой водной поверхности, такыров, льда и т. д.) отражается под углом 900 к углу падения. От шероховатой поверхности излучение отражается практически равномерно по всем направлениям. Такая индикатриса принята за эталонную и в природе характерна для плоских песчаных поверхностей. Отражение от рассечённой поверхности (лес, поле и др.) в основном направлено в сторону падающих лучей.

Коэффициент спектральной яркости показывает неоднородность яркости объектов в разных спектральных зонах. То есть он учитывает неодинаковую способность окрашенного объекта отражать солнечное излучение в различных участках спектра электромагнитных колебаний и представляет собой отношение монохроматических яркостей:

![]()

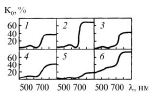

Коэффициенты спектральной яркости обычно представляют в виде таблиц или графиков, называемых кривыми спектральной яркости (рисунок 4).

Рисунок 4 – Кривые спектральной яркости различных видов растительности: 1 – сосна; 2 – осина; 3 – качим шелковистый; 4 – саксаул; 5 – подушечник; 6 – кактус

Различие по спектральным зонам наблюдается не только для яркости, но и для индикатрис отражения, которые можно создавать отдельно для каждой спектральной зоны.

Коэффициенты спектральной яркости определяют в процессе спектрометрирования, выполняемого с помощью спектрометров, спектрографов и др. Суть этой процедуры заключается в прохождении отражённого излучения через оптическую системы прибора и разложении его в спектр.

Спектрометрирование помогает определить дешифровочные признаки объектов, выявить возможность распознавания объектов по их спектральным различиям. Оно может как являться дополнительным средством при дешифрировании (например, при работе с многозональными или спектрозональными снимками, для выбора зон спектра, экспозиций при съёмке, для нормирования освещённости при фотометрический или радиометрической коррекции съемочных материалов), так и представлять собой самостоятельный метод дистанционного зондирования (при выявлении объектов и их свойств, например, продуктивности пастбищ, состояния посевов и т. д.).

Различают четыре вида спектрометрических исследований – лабораторное, наземное, аэроспектрометрирование и космическое спектрометрирование.

1. Лабораторное спектрометрирование. Проводят для небольших по размеру образцов для установления зависимости отражательной способности от отдельных факторов. Этот метод позволяет вычленить один изменяющийся фактор, оставив все остальные факторы неизменными. Например, он позволяет установить зависимость спектральной яркости почвы от содержания гумуса, влажности, гранулометрического состава и др.

2. Наземное спекрометрирование. Проводится в полевых условиях для определения отражательной способности и индикатрис отражения отдельных компонентов, объектов и элементов геосистем низкого иерархического ранга. Исследуется зависимость этих показателей от погоды (ясная, туман и т. п.) и условий наблюдения (высота Солнца, угол наблюдения и др.). Необходимо стремиться к максимальной однородности спектрометрируемого объекта. Одновременно проводится физико-географическое описание объекта, его положения и окружающих условий.

3. Аэроспектрометрирование. Применяется для изучения яркостных свойств более крупных объектов – сельскохозяйственных и лесных угодий, крупных массивов болот и т. д. Осуществляется с самолётов, предпочтительнее всего с высоты 200-300 м для исключения влияния атмосферы на отражательные свойства. Вместе со спектрометрированием выполняют фотографирование для определения положения на земной поверхности объектов спектрометрирования. Является наиболее распространенным видом спекрометрирования.

4. Космическое спектрометрирование. Производится с космический орбиты. Охватывает значительные площади. Одной из главных задач этого вида спектрометрирования является изучение влияния толщи атмосферы на оптические характеристики ландшафтов.

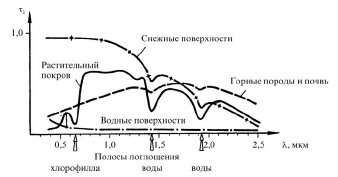

В зависимости от отражательной способности всё многообразие природных компонентов ландшафтов может быть разделено на 4 класса: горные породы и почвы, растительный покров, снежные поверхности, водные поверхности (рисунок 5).

Рисунок 5 – Спектральная отражательная способность основных классов природных образований (кривые спектральной яркости)

I класс: горные породы и почвы. Спектральные коэффициенты яркости этих объектов постепенно возрастают по мере продвижения в длинноволновую часть спектра.

II класс: растительный покров. Максимум яркости приходится на зелёную часть спектра (вследствие отражения солнечного света тканями, содержащими хлорофилл), минимум – в красной части спектра (из за поглощения этих лучей). В инфракрасной части спектра спектральный коэффициент яркости резко возрастает за счёт пропускания инфракрасных лучей внутрь листовой пластины и отражения их от внутренних тканей.

III класс: снежные поверхности. Спектральная яркость самая большая из всех природных объектов, несколько понижается в инфракрасной части спектра. Понижение яркости в этой зоне тем больше, чем больше насыщение снега водой.

IV класс: водные поверхности. Спектральная яркость изменяется противоположно объектам I класса, то есть её коэффициенты уменьшаются от коротковолновой к длинноволновой части спектра. Длинноволновое излучение интенсивно поглощается водой/

2.1.3а Особенность отражательной способности различных природных объектов

Горные породы и почвы.