- •Раздел 1 Дистанционные методы в географических исследованиях

- •Тема 1.1 Сущность и развитие дистанционных методов

- •1.1.1 Основные понятия. Классификация аэрокосмических методов

- •1.1.2 Исторический очерк развития аэрокосмических методов

- •1.1.3 Применение аэрокосмических методов в географических науках

- •Тема 1.2 Дистанционные методы в геоэкологических исследованиях

- •1.2.1 Геоэкологическое применение различных видов съёмок.

- •Раздел 2. Физические основы, технические средства и технологии получения аэрокосмических снимков

- •Тема 2.1 Физические основы космоаэросъёмки

- •2.1.1 Электромагнитный спектр.

- •2.1.2 Солнечное излучение и его отражение объектами земной поверхности

- •2.1.3 Характеристика собственного излучения Земли.

- •2.1.4 Влияние атмосферы на регистрируемое излучение.

- •2.1.5 Искусственное излучение

- •Тема 2.2 Регистрация излучений

- •2.2.1 Методы регистрации электромагнитного излучения. Зрительная система человека.

- •2.2.2 Фотохимическая регистрация излучений

- •2.2.3 Электрическая регистрация излучений

- •2.2.4 Антенны

- •Тема 2.3 Съёмочная аппаратура

- •2.3.1 Классификация съемочной аппаратуры. Фотографические аппараты.

- •2.3.2 Оптико-механические и оптико-электронные сканеры

- •2.3.3 Радиолокаторы бокового и кругового обзора

- •Тема 2.4 Носители съёмочной аппаратуры

- •2.4.1 Виды носителей. Носители для воздушной съёмки

- •2.4.2 Носители для космической съёмки

- •2.4.3 Космический полёт и его особенности

- •Тема 2.5 Виды дистанционных съёмок

- •2.5.1 Классификация дистанционных съемок. Виды съемок в зависимости от используемых носителей.

- •2.5.2. Виды съемок в зависимости от используемой аппаратуры и спектрального диапазона

- •2.5.3. Наземные виды съемок

- •Тема 2.6 Классификация аэрокосмических снимков

- •2.6.1 Аэрокосмические снимки и их свойства

- •2.6.2 Классификации аэрокосмических снимков

- •2.6.3 Характеристика основных типов снимков

- •Раздел 3 Теоретические основы дешифрирования аэрокосмических снимков

- •Тема 3.1 Методологическая основа дешифрирования

- •3.1.1 Предмет и сущность дешифрирования.

- •3.1.2 Виды дешифрирования.

- •3.1.3 Психологические и физиологические основы визуального дешифрирования.

- •3.1.4 Признаки дешифрирования

- •Тема 3.2 Приборы и структура процесса дешифрирования

- •3.2.1 Приборы для дешифрирования

- •3.2.3 Оптимальные сроки аэрокосмической съемки и их влияние на дешифрируемость снимков

- •3.2.4 Логическая структура процесса дешифрирования

- •Раздел 4 Изобразительные и информационные свойства снимков

- •Тема 4.1 Изобразительные свойства снимков

- •4.1.1 Структура и рисунок аэрокосмического изображения

- •4.1.2 Закономерности генерализации аэрокосмического изображения

- •4.1.3 Способы преобразования аэрокосмического изображения

- •Раздел 5 Геометрические и стереоскопические свойства снимков

- •Тема 5.1 Геометрические свойства снимков

- •5.1.1 Масштаб снимков

- •5.1.2 Основные элементы планового снимка

- •5.1.3 Искажение снимков из-за наклона оптической оси фотоаппарата, рельефа местности и кривизны поверхности Земли

- •5.1.4 Технические факторы искажения снимков

- •5.1.5 Геометрические свойства сканерного снимка

- •5.1.5 Геометрические свойства радиолокационного снимка

- •Тема 5.2 Стереоскопические свойства снимков

- •5.2.1 Стереоскопическая пара снимков

- •5.2.2 Измерения по стереопарам снимков

- •Раздел 6 Радиометрические свойства и компьютерная обработка снимков

- •Тема 6.1 Цифровые снимки

- •6.1.1 Понятие о цифровом снимке

- •6.1.2 Геометрические и яркостные преобразования цифрового снимка.

- •6.1.3 Классификация объектов по снимкам

- •6.1.4 Составление карты по цифровым снимкам

- •Раздел 7 Мировой фонд космических снимков

- •Тема 7.1 Фонды снимков в различных диапазонах

- •7.1.1 Мировой фонд снимков

- •7.1.2 Фотографические снимки в видимом и инфракрасном диапазонах

- •7.1.3 Сканерные снимки

- •7.1.4 Снимки в тепловом инфракрасном диапазоне

- •7.1.5 Гиперспектральные снимки в оптическом диапазоне

- •7.1.6 Снимки в радиодиапазоне

- •Тема 7.2 Задачи, решаемые по снимкам

- •7.2.1 Задачи, решаемые по снимкам разного пространственного разрешения

- •Раздел 8 Технологии и методы визуального дешифрирования аэрокосмических снимков

- •Тема 8.1 Полевое дешифрирование

- •8.1.1 Материалы дистанционных съёмок

- •8.1.2 Технологическая схема процесса дешифрирования

- •8.1.3 Полевое наземное дешифрирование

- •8.1.4 Аэровизуальное дешифрирование.

- •8.1.5 Подспутниковые наблюдения.

- •Тема 8.2 Камеральное дешифрирование

- •8.2.1. Особенности камерального дешифрирования

- •8.2.1. Методы и способы камерального дешифрирования

- •8.2.2 Эталонирование и экстраполяция результатов дешифрирования.

5.1.5 Геометрические свойства радиолокационного снимка

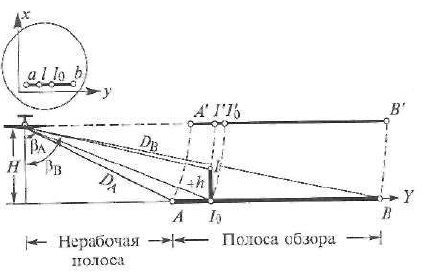

Снимок, получаемый радиолокатором бокового обзора, по своей геометрии отличается от фотографического и сканерного. В направлении полёта проекцию радиолокационного снимка можно считать ортогональной, как и у сканерного. Особенности геометрии радиолокационного снимка в направлении, перпендикулярном линии полёта, то есть вдоль строки (с которой совмещена ось у снимка) показаны на рисунке

Рисунок – Построение изображения вдоль строки радиолокационного снимка

Рассмотрим отображение на радиолокационном снимке горизонтальной местности, на которой выделены точки: А – в ближнем плане полосы обзора, I0 – в среднем и В – в дальнем плане. Допустим, что в точке I0 находится вертикальный объект I высотой h. Поскольку основой построения радиолокационного изображения вдоль строки служат измеряемые наклонные дальности D, то спроектируем точки А, I0, I и Вна верхнюю горизонтальную прямую. В результате высокая точка I расположится на проекции ближе к токе А, чем I0. Такое взаимное положение точек, находящихся на разной высоте, сохраняется и на радиолокационном снимке, который изображён в верхней части рисунка. Следовательно, высокие точки местности смещаются на радиолокационном снимке вдоль строки, то есть перпендикулярно к линии направления полёта. Однако на радиолокационном снимке, в отличие от сканерного точка с положительным превышением смещается вдоль строки ближе к линии полёта.

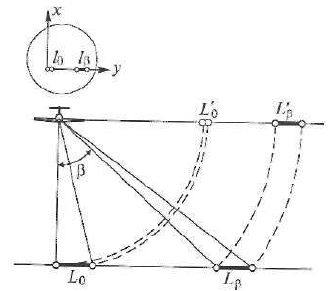

Другую особенность геометрии радиолокационного снимка иллюстрирует следующий рисунок:

Рисунок – Особенности радиолокационного изображения одинаковых горизонтальных отрезков под носителем (L0) и в полосе бокового обзора (Lβ)

На нём показано, как с уменьшение угла визирования β одинаковые на местности горизонтальные отрезки L на снимке уменьшаются и изображение получается в очень мелком масштабе с низким разрешением. Именно по этой причине радиолокационная съёмка непосредственно под носителем не производится. Таким образом, масштаб радиолокационного снимка неодинаков в разных его частях – он мельче в ближнем плане полосы обзора и крупнее в дальнем.

Тема 5.2 Стереоскопические свойства снимков

5.2.1 Стереоскопическая пара снимков

5.2.2 Измерения по стереопарам снимков

Основные стереоскопические свойства снимков. Стереоскопическая пара снимков. Способы стереоскопического наблюдения снимков: оптический, анаглифический, способ поляроидов. Зрительное восприятие яркости, цвета и пластичности изображения. Зрительные иллюзии, их происхождение и роль в процессе дешифрирования снимков. Определение превышений точек местности по стереоскопической паре снимков. Стереофотограмметрические приборы.

5.2.1 Стереоскопическая пара снимков

Помимо монокулярного рассматривания снимков и производимых с его помощью расчётов при дешифрировании широкое распространение получило их стереоскопическое наблюдение, позволяющее получить объёмную (стереоскопическую) модель фотографируемого объекта, и определены все три пространственные координаты его точек. Полную трехмерную геометрическую характеристику объекта при этом можно получить в процессе особых стереофотограмметрических измерений пары снимков (стереопары), т. е. снимков, полученных фотографированием одной и той же территории с двух разных точек при маршрутной или площадной съемке.

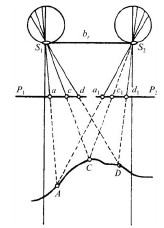

Если сфотографировать местность из двух точек съемки S1 и S2, расположенных друг от друга на определенном расстоянии, называемом базисом съемки В, то точки местности А, С, D изобразятся на левом и правом снимках Р1 и Р2 в точках а, с, d и а1, с1, d1 (рис. 1).

При стереоскопическом рассматривании снимков в точках S1 и S2 располагаются глаза, а съемочный базис уменьшается до размера глазного базиса bе. Тогда зрительные лучи займут такое же положение, как и при рассматривании объектов в естественных условиях, только уменьшенных до масштаба снимков. Рассматривая таким образом стереопару снимков, мы можем получить стереоскопическое, или объемное, изображение местности, которое называется стереоскопической моделью.

Рисунок 1 – Стереоскопическая модель местности

Если снимки стереопары расположены в таком же положении, какое они занимали при съёмке, то есть левым глазом рассматривается левый снимок, а правым глазом - правый, то возникает прямой стереоэффект, при котором формы объектов соответствуют их действительному виду: холмы воспринимаются как возвышенности, впадины – как понижения. Повернув каждый снимок на 1800 или поменяв их местами, можно получить обратный стереоэффект: горы воспримутся как впадины, а реки будут казаться протекающими по горным хребтам (рис. 2).

Рисунок 2 – Ориентирование снимков под стереоскопом: а – прямой стереоэффект, б – обратный стереоэффект

Общепризнано, что изобразительные свойства стереоскопической модели выше, чем одиночных снимков. Если одиночные снимки стереопары имеют разрешение Rсн, то разрешающая способность стереоскопической модели дубеет равна Rмод = √2 Rсн. Поэтому на стереопаре снимков дешифровщик увидит более мелкие детали, чем на одиночным снимке.

Существуют различные способы разделения лучей левого и правого глаза.

1. Оптический способ. Осуществляется с помощью стереоскопов (линзовых, зеркальных и зеркально-линзовые). Стереоскопы обеспечивают наиболее лёгкое разделение лучей зрения и слияние видимых правым и левым глазами изображений в единую стереоскопическую модель.

Рисунок 3 – Принцип работы линзового и зеркального стереоскопа

2. Анаглифический способ. Основан на разделении лучей правого и левого глаза путём окраски парных изображений в два монохромных цвета (обычно – красный и голубой или зелёный). Эти два изображения совмещают на единую основу. Совмещённое изображение рассматривается через анаглифические очки к красными и синими стёклами. При пользовании такими очками красное стекло будет пропускать красные лучи, но не пропускает сине-зеленые, а сине-зеленое стекло, пропуская сине-зеленые лучи, не пропустит красные. В результате полученного разделения лучей мы получим стереоскопическое изображение рассматриваемого анаглифического снимка.

3. Поляризационный. Поляризаторы устанавливаются перед левым и правым объективами таким образом, чтобы их ориентация была взаимно перпендикулярной. Зрители наблюдают стереоизображение через поляроидные стереоочки, светофильтры-анализаторы которых сориентированы аналогично поляризаторам, то есть таким образом, чтобы лучи, направленные на экран, например, через левый объектив, воспринимались только левым глазом и полностью гасились для правого глаза.

4. Автостереоскопический. Два перекрывающихся изображения разрезаются на очень узкие полоски и впечатываются поочерёдно полоска за полоской на основу. Рассматривая такое изображение невооружённым глазом, можно видеть изображение объёмным.