- •Раздел 1 Дистанционные методы в географических исследованиях

- •Тема 1.1 Сущность и развитие дистанционных методов

- •1.1.1 Основные понятия. Классификация аэрокосмических методов

- •1.1.2 Исторический очерк развития аэрокосмических методов

- •1.1.3 Применение аэрокосмических методов в географических науках

- •Тема 1.2 Дистанционные методы в геоэкологических исследованиях

- •1.2.1 Геоэкологическое применение различных видов съёмок.

- •Раздел 2. Физические основы, технические средства и технологии получения аэрокосмических снимков

- •Тема 2.1 Физические основы космоаэросъёмки

- •2.1.1 Электромагнитный спектр.

- •2.1.2 Солнечное излучение и его отражение объектами земной поверхности

- •2.1.3 Характеристика собственного излучения Земли.

- •2.1.4 Влияние атмосферы на регистрируемое излучение.

- •2.1.5 Искусственное излучение

- •Тема 2.2 Регистрация излучений

- •2.2.1 Методы регистрации электромагнитного излучения. Зрительная система человека.

- •2.2.2 Фотохимическая регистрация излучений

- •2.2.3 Электрическая регистрация излучений

- •2.2.4 Антенны

- •Тема 2.3 Съёмочная аппаратура

- •2.3.1 Классификация съемочной аппаратуры. Фотографические аппараты.

- •2.3.2 Оптико-механические и оптико-электронные сканеры

- •2.3.3 Радиолокаторы бокового и кругового обзора

- •Тема 2.4 Носители съёмочной аппаратуры

- •2.4.1 Виды носителей. Носители для воздушной съёмки

- •2.4.2 Носители для космической съёмки

- •2.4.3 Космический полёт и его особенности

- •Тема 2.5 Виды дистанционных съёмок

- •2.5.1 Классификация дистанционных съемок. Виды съемок в зависимости от используемых носителей.

- •2.5.2. Виды съемок в зависимости от используемой аппаратуры и спектрального диапазона

- •2.5.3. Наземные виды съемок

- •Тема 2.6 Классификация аэрокосмических снимков

- •2.6.1 Аэрокосмические снимки и их свойства

- •2.6.2 Классификации аэрокосмических снимков

- •2.6.3 Характеристика основных типов снимков

- •Раздел 3 Теоретические основы дешифрирования аэрокосмических снимков

- •Тема 3.1 Методологическая основа дешифрирования

- •3.1.1 Предмет и сущность дешифрирования.

- •3.1.2 Виды дешифрирования.

- •3.1.3 Психологические и физиологические основы визуального дешифрирования.

- •3.1.4 Признаки дешифрирования

- •Тема 3.2 Приборы и структура процесса дешифрирования

- •3.2.1 Приборы для дешифрирования

- •3.2.3 Оптимальные сроки аэрокосмической съемки и их влияние на дешифрируемость снимков

- •3.2.4 Логическая структура процесса дешифрирования

- •Раздел 4 Изобразительные и информационные свойства снимков

- •Тема 4.1 Изобразительные свойства снимков

- •4.1.1 Структура и рисунок аэрокосмического изображения

- •4.1.2 Закономерности генерализации аэрокосмического изображения

- •4.1.3 Способы преобразования аэрокосмического изображения

- •Раздел 5 Геометрические и стереоскопические свойства снимков

- •Тема 5.1 Геометрические свойства снимков

- •5.1.1 Масштаб снимков

- •5.1.2 Основные элементы планового снимка

- •5.1.3 Искажение снимков из-за наклона оптической оси фотоаппарата, рельефа местности и кривизны поверхности Земли

- •5.1.4 Технические факторы искажения снимков

- •5.1.5 Геометрические свойства сканерного снимка

- •5.1.5 Геометрические свойства радиолокационного снимка

- •Тема 5.2 Стереоскопические свойства снимков

- •5.2.1 Стереоскопическая пара снимков

- •5.2.2 Измерения по стереопарам снимков

- •Раздел 6 Радиометрические свойства и компьютерная обработка снимков

- •Тема 6.1 Цифровые снимки

- •6.1.1 Понятие о цифровом снимке

- •6.1.2 Геометрические и яркостные преобразования цифрового снимка.

- •6.1.3 Классификация объектов по снимкам

- •6.1.4 Составление карты по цифровым снимкам

- •Раздел 7 Мировой фонд космических снимков

- •Тема 7.1 Фонды снимков в различных диапазонах

- •7.1.1 Мировой фонд снимков

- •7.1.2 Фотографические снимки в видимом и инфракрасном диапазонах

- •7.1.3 Сканерные снимки

- •7.1.4 Снимки в тепловом инфракрасном диапазоне

- •7.1.5 Гиперспектральные снимки в оптическом диапазоне

- •7.1.6 Снимки в радиодиапазоне

- •Тема 7.2 Задачи, решаемые по снимкам

- •7.2.1 Задачи, решаемые по снимкам разного пространственного разрешения

- •Раздел 8 Технологии и методы визуального дешифрирования аэрокосмических снимков

- •Тема 8.1 Полевое дешифрирование

- •8.1.1 Материалы дистанционных съёмок

- •8.1.2 Технологическая схема процесса дешифрирования

- •8.1.3 Полевое наземное дешифрирование

- •8.1.4 Аэровизуальное дешифрирование.

- •8.1.5 Подспутниковые наблюдения.

- •Тема 8.2 Камеральное дешифрирование

- •8.2.1. Особенности камерального дешифрирования

- •8.2.1. Методы и способы камерального дешифрирования

- •8.2.2 Эталонирование и экстраполяция результатов дешифрирования.

2.5.3. Наземные виды съемок

В комплекс аэрокосмических методов исследований часто включается и наземное фотографирование. В этом случае исследователь получает дополнительный к воздушным и космическим фотографиям источник информации, позволяющий регистрировать такие характеристики, которые трудно или невозможно получить по материалам аэрокосмический съёмки с необходимой для исследователя точностью и детальностью. Также наземные съёмки применяются также для изучения современных геологических процессов и при крупномасштабном картографировании в высокогорных районах.

Понятия и определения, применяемые при изучении наземных фотосъемок местности, следующие.

Фотограмметрия – определение форм, размеров и положения объектов по их фотографическим изображениям. Фотограмметрия применяется в геодезии, картографии, военном деле, космических исследованиях и др. По способу получения снимков различают наземную фотограмметрию и аэрофотограмметрию.

Стереофотограмметрия – раздел фотограмметрии, изучающий методы измерения объемных форм по стереопаре фотоснимков, основанные на использовании стереоскопического эффекта и измерении объемной модели местности специальными стереометрическими приборами. Наземная стереосъёмка – один из самых рациональных и незаменимых методов в тех случаях, когда требуется изучить динамические явления, особенно протекающие с большой скоростью.

Положение наземных снимков фиксируется обычно либо в пространстве геодезических координатных систем (государственной или условной), либо фотограмметрической системе, которая может быть математически строго связана с геодезической при помощи формул преобразования координат, известных из аналитической геометрии.

Координаты фотостанций определяют геодезическими методами: с помощью GPS-приёмников, прямыми, обратными и комбинированными засечками, теодолитными ходами или построением съёмочной триангуляционной сети.

В тех случаях, когда наземная стереофотографическая съёмка применяется в целях создания топографических карт, её принято называть фототопографической, или фототеодолитной (по названию съёмочной аппаратуры – фототеодолит). Эта съёмка представляет собой комплекс взаимосвязанных процессов, включающих рекогносцировочные обследования территории и выбор фотостанций, стереоскопическое фотографирование местности и геодезическую привязку фотостанций, фотолабораторную, фотограмметрическую и математическую обработку материалов съёмки, а также их дешифрирование. В результате выполнения этих процессов по наземным фотоснимкам получают топографическую карту местности.

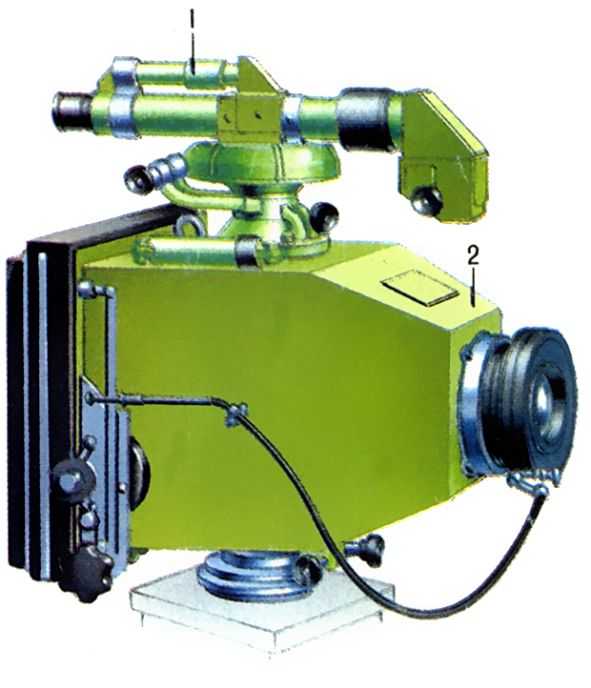

Фототеодолит (рисунок) представляет собой фотокамеру, соединённую с угломерным прибором (теодолитом) и снабжённую уровнями. Угломерный прибор и уровни позволяют устанавливать теодолит в определённое положение с высокой точностью.

Рисунок – Фототеодолит: 1 – теодолит, 2 – фотокамера

Фототеодолитная съёмка выполняется преимущественно в горных и предгорных районах. В процессе рекогносцировочных обследований для данной территории для базиса фотографирования (фотостанции) выбирается такое место, с которого открывается наилучший обзор снимаемой местности с минимальным количеством закрытых, так называемых «мёртвых» пространств. Обычно это гребни, имеющую среднюю высоту среди окружающих гор, верхние части склонов долин и т. д. Базисы по возможности выбираются параллельными общему простиранию снимаемого склона. Концы базиса стараются установить на одинаковом уровне; между ними должна быть обеспечена взаимная видимость.

Работа на фотостанции состоит в уточнении на местности углов скоса, в последовательном фотографировании местности с левой и правой точек базиса и в выполнении необходимых геодезических измерений. Геодезические работы на фотостанции имеют целью определение длины, угла наклона и дирекционного угла базиса; геодезических координат и высотной отметки второго конца данного базиса фотографирования, а также координат контрольных точек. Кроме того, геодезическими засечками осуществляется также привязка снимков к местности – с концов базиса или с других точек геодезического обоснования засекаются так называемые контрольные пункты, представляющие собой заметные местные предметы – ориентиры (столбы, выдающиеся камни, скалы-останцы и др.), которые чётко изображаются на снимках и поэтому могут быть на них опознаны.

Кроме фототопографической съёмки существуют и нетопографические виды наземный стереофотосъёмки. Они применяются для получения фотографий для изучения динамических процессов, происходящих на местности – движения ледников, оползневые явления, солифлюкция, рост оврагов и др. Такие съёмки, выполняемые одновременно с помощью двух идентичных, синхронно работающих камер, незаменимы для изучения быстропротекающих процессов, например, извержений вулканов, схода снежных лавин и селевых потоков, волнения водной поверхности и др. Основные виды таких съёмок:

1. Повторные наземные стереосъёмки (съёмки с пространственно-временного базиса) – съёмки, сущность которых состоит в многократном (минимум – двукратном) стереоскопическом фотографировании изучаемого объекта, изменяющего своё пространственное положение, с одного и того же базиса при строгом сохранении постоянства элементов внутреннего и внешнего ориентирования камеры. Материалы повторных стереосъёмок дают возможность анализировать различные изменения объектов в трёхмерном пространстве, рассматривая полученные стереопары в стереоприборах. Интервал времени, через которые производят повторное фотографирование объектов, может быть различен – от часов (при особо активных оползнях), до нескольких лет (при изучении динамики рельефа).

2. Синхронная стереофотосъёмка – съёмка с незначительными, в несколько секунд, интервалами времени между смежными экспозициями. Применяются при изучении быстропротекающих процессов, типа схода лавин. Материалом скоростной стереосъёмки в таком случае является стереофильм движущейся лавины, состоящий из фильмов левой и правой точек фотографирования. Отдельные кадры этих фильмов, относящиеся к одному и тому же моменту фотографирования, составляют стереоскопические пары снимков, которые фиксируют в пространстве и времени положение, форму и размеры движущейся по склону лавины. Сход лавин при их стереосъёмке, как правило, вызывается искусственно. Необходимая детальность отображения данного процесса на стереоснимках обеспечивается при фотографировании его с интервалом в 1,5-2,0 с.

3. Стереосъёмка с борта судна. Объектом такой съёмки являются береговые склоны рек, озёр, водохранилищ и морей, которые, как известно, подвержены многочисленным рельефообразующим процессам, особенно активным в береговой зоне. Наиболее эффективно применение стереосъёмки с судна для изучения высоких, крутых и труднодоступных береговых склонов и протекающих здесь природных процессов. Стереосъёмку с судна можно вести двумя способами:

а) двумя синхронно работающими камерами, установленными на одном судне, расстояние между камерами образует базис фотографирования постоянной длины;

б) одной камерой, базис фотографирования в этом случае образуется в результате перемещения судна за время между экспозициями. Достоинствами этого способа являются возможность вести съёмку с любых, даже небольших, судов, устанавливать оптимальную длину базиса фотографирования, применять обычную ит доступную съёмочную аппаратуру.