- •Раздел 1 Дистанционные методы в географических исследованиях

- •Тема 1.1 Сущность и развитие дистанционных методов

- •1.1.1 Основные понятия. Классификация аэрокосмических методов

- •1.1.2 Исторический очерк развития аэрокосмических методов

- •1.1.3 Применение аэрокосмических методов в географических науках

- •Тема 1.2 Дистанционные методы в геоэкологических исследованиях

- •1.2.1 Геоэкологическое применение различных видов съёмок.

- •Раздел 2. Физические основы, технические средства и технологии получения аэрокосмических снимков

- •Тема 2.1 Физические основы космоаэросъёмки

- •2.1.1 Электромагнитный спектр.

- •2.1.2 Солнечное излучение и его отражение объектами земной поверхности

- •2.1.3 Характеристика собственного излучения Земли.

- •2.1.4 Влияние атмосферы на регистрируемое излучение.

- •2.1.5 Искусственное излучение

- •Тема 2.2 Регистрация излучений

- •2.2.1 Методы регистрации электромагнитного излучения. Зрительная система человека.

- •2.2.2 Фотохимическая регистрация излучений

- •2.2.3 Электрическая регистрация излучений

- •2.2.4 Антенны

- •Тема 2.3 Съёмочная аппаратура

- •2.3.1 Классификация съемочной аппаратуры. Фотографические аппараты.

- •2.3.2 Оптико-механические и оптико-электронные сканеры

- •2.3.3 Радиолокаторы бокового и кругового обзора

- •Тема 2.4 Носители съёмочной аппаратуры

- •2.4.1 Виды носителей. Носители для воздушной съёмки

- •2.4.2 Носители для космической съёмки

- •2.4.3 Космический полёт и его особенности

- •Тема 2.5 Виды дистанционных съёмок

- •2.5.1 Классификация дистанционных съемок. Виды съемок в зависимости от используемых носителей.

- •2.5.2. Виды съемок в зависимости от используемой аппаратуры и спектрального диапазона

- •2.5.3. Наземные виды съемок

- •Тема 2.6 Классификация аэрокосмических снимков

- •2.6.1 Аэрокосмические снимки и их свойства

- •2.6.2 Классификации аэрокосмических снимков

- •2.6.3 Характеристика основных типов снимков

- •Раздел 3 Теоретические основы дешифрирования аэрокосмических снимков

- •Тема 3.1 Методологическая основа дешифрирования

- •3.1.1 Предмет и сущность дешифрирования.

- •3.1.2 Виды дешифрирования.

- •3.1.3 Психологические и физиологические основы визуального дешифрирования.

- •3.1.4 Признаки дешифрирования

- •Тема 3.2 Приборы и структура процесса дешифрирования

- •3.2.1 Приборы для дешифрирования

- •3.2.3 Оптимальные сроки аэрокосмической съемки и их влияние на дешифрируемость снимков

- •3.2.4 Логическая структура процесса дешифрирования

- •Раздел 4 Изобразительные и информационные свойства снимков

- •Тема 4.1 Изобразительные свойства снимков

- •4.1.1 Структура и рисунок аэрокосмического изображения

- •4.1.2 Закономерности генерализации аэрокосмического изображения

- •4.1.3 Способы преобразования аэрокосмического изображения

- •Раздел 5 Геометрические и стереоскопические свойства снимков

- •Тема 5.1 Геометрические свойства снимков

- •5.1.1 Масштаб снимков

- •5.1.2 Основные элементы планового снимка

- •5.1.3 Искажение снимков из-за наклона оптической оси фотоаппарата, рельефа местности и кривизны поверхности Земли

- •5.1.4 Технические факторы искажения снимков

- •5.1.5 Геометрические свойства сканерного снимка

- •5.1.5 Геометрические свойства радиолокационного снимка

- •Тема 5.2 Стереоскопические свойства снимков

- •5.2.1 Стереоскопическая пара снимков

- •5.2.2 Измерения по стереопарам снимков

- •Раздел 6 Радиометрические свойства и компьютерная обработка снимков

- •Тема 6.1 Цифровые снимки

- •6.1.1 Понятие о цифровом снимке

- •6.1.2 Геометрические и яркостные преобразования цифрового снимка.

- •6.1.3 Классификация объектов по снимкам

- •6.1.4 Составление карты по цифровым снимкам

- •Раздел 7 Мировой фонд космических снимков

- •Тема 7.1 Фонды снимков в различных диапазонах

- •7.1.1 Мировой фонд снимков

- •7.1.2 Фотографические снимки в видимом и инфракрасном диапазонах

- •7.1.3 Сканерные снимки

- •7.1.4 Снимки в тепловом инфракрасном диапазоне

- •7.1.5 Гиперспектральные снимки в оптическом диапазоне

- •7.1.6 Снимки в радиодиапазоне

- •Тема 7.2 Задачи, решаемые по снимкам

- •7.2.1 Задачи, решаемые по снимкам разного пространственного разрешения

- •Раздел 8 Технологии и методы визуального дешифрирования аэрокосмических снимков

- •Тема 8.1 Полевое дешифрирование

- •8.1.1 Материалы дистанционных съёмок

- •8.1.2 Технологическая схема процесса дешифрирования

- •8.1.3 Полевое наземное дешифрирование

- •8.1.4 Аэровизуальное дешифрирование.

- •8.1.5 Подспутниковые наблюдения.

- •Тема 8.2 Камеральное дешифрирование

- •8.2.1. Особенности камерального дешифрирования

- •8.2.1. Методы и способы камерального дешифрирования

- •8.2.2 Эталонирование и экстраполяция результатов дешифрирования.

Тема 2.5 Виды дистанционных съёмок

2.5.1 Классификация дистанционных съемок. Виды съемок в зависимости от используемых носителей

2.5.2. Виды съемок в зависимости от используемой аппаратуры и спектрального диапазона.

2.5.3. Наземные виды съемок

2.5.1 Классификация дистанционных съемок. Виды съемок в зависимости от используемых носителей.

Аэрокосмические съемки принято делить на ряд видов в зависимости от назначения, используемых носителей, съемочной аппаратуры, технологии выполнения съемки, формы представления результатов.

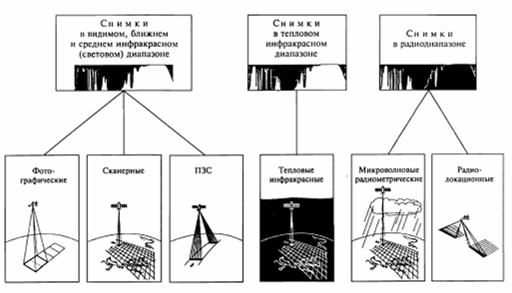

Рисунок – Классификация космических снимков по спектральным диапазонам и технологии съёмки

По спектральному диапазону съемки снимки делятся на три основные группы:

• снимки в видимом, ближнем и среднем инфракрасном диапазоне, который для краткости называют световым;

• снимки в тепловом инфракрасном диапазоне;

• снимки в радиодиапазоне.

По технологии получения изображения снимки подразделяются на группы:

1) в световом диапазоне делятся на:

• фотографические снимки;

• сканерные снимки, получаемые при оптико-механическом сканировании;

• ПЗС-снимки, получаемые при оптико-электронном сканировании.

2) в тепловом инфракрасном диапазоне в настоящее время получают в основном по единой технологии, и разделения их на группы по этому признаку не требуется – все они представляют собой тепловые инфракрасные снимки.

3) в радиодиапазоне в зависимости от применения активного или пассивного метода съёмок, снимки делятся на:

• микроволновые радиометрические снимки, получаемые при регистрации собственного излучения исследуемых объектов;

• радиолокационные снимки, получаемые при регистрации отраженного радиоизлучения, генерированного на носителе,

В зависимости от используемых носителей выделяют:

• аэросъемку, выполняемую летательными аппаратами в воздухе на высоте до 150 км

• космическую съемку, выполняемую космическими аппаратами.

Аэросъемка. Существуют несколько разновидностей съемок с самолета: аэрофотографическая, тепловая инфракрасная, радиолокационная и др. Кроме того, традиционные аэрометоды включают ряд так называемых геофизических съемок – аэромагнитную, аэрорадиометрическую, аэроспектрометрическую, в результате выполнения которых получают не снимки, а цифровую информацию об исследуемых объектах.

Из всех съемок наиболее распространенной является аэрофотографическая съемка. В зависимости от направления оптической оси аэрофотоаппарата различают плановую и перспективную аэрофотосъемку. Плановой называется съемка, при которой оптическая ось камеры отклоняется от отвесной линии не более чем на 3°. При большем угле наклона съемка называется перспективной. В первом случае площадь, отображенная на снимке, будет меньше, но и искажения по краям снимка будут не так значительны, как при перспективной съемке.

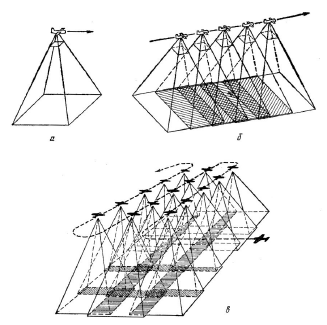

В зависимости от характера покрытия местности снимками различают одинарную, одномаршрутную и площадную аэрофотосъемки (рисунок). Под одинарной (выборочной) аэрофотосъемкой подразумевается выборочное фотографирование небольших участков местности, покрываемых одиночными снимками. Одномаршрутная аэрофотосъемка применяется обычно для фотографирования линейных объектов местности – речных долин, ледников, шоссейных дорог и т.п.

Рисунок – Схемы одинарной (а), одномаршрутной (б) и площадной (в) аэрофотосъмки

Наибольшее применение, имеет многомаршрутная (площадная) аэрофотосъемка, при которой снимаемый участок сплошь покрывается серией параллельных прямолинейных аэросъемочных маршрутов, прокладываемых обычно с запада на восток.

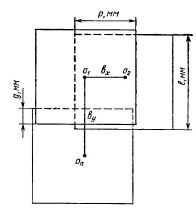

В маршруте на каждом следующем снимке получается часть местности, изображенной на предыдущем снимке. Аэрофотоснимки, получаемые с продольным перекрытием, образуют стереоскопические пары. Продольное перекрытие, выражаемое в процентах, устанавливается в зависимости от назначения аэрофотосъемки различным – в среднем 60 %. Аэрофотосъемочные маршруты прокладывают так, чтобы снимки соседних маршрутов имели поперечное перекрытие. Обычно поперечное перекрытие составляет 30 %. Перекрытие снимков позволяет объединить разрозненные аэроснимки в единый массив, целостно отображающий заснятую территорию. Кроме того, при таком продольном перекрытии у трех смежных аэроснимков маршрута будет образовываться зона тройного перекрытия, наличие которой необходимо для выполнения различных фотограмметрических измерений. Если на аэрофотоснимке площадной съемки провести средние линии перекрытий, то на нем будет очерчена некоторая центральная часть, называемая его рабочей или полезной площадью. В этой части снимка искажения за перспективу и рельеф всегда меньше, чем в периферийных его частях.

Обычно продольное p и поперечное q перекрытие между снимками выражают в процентах по отношению к длине стороны кадра l. В этом случае процент перекрытий определяется формулами:

P = p/l ·100 и Q = q/l ·100.

Рисунок – Продольное и поперечное перекрытие аэрофотоснимков

Время для съемки выбирают так, чтобы снимки содержали максимум информации о местности. Учитывают наличие снежного покрова, смену фенофаз развития растительности, состояние сельскохозяйственных угодий, режим водных объектов, влажность грунтов и т.д. Обычно аэрофотосъемку выполняют в летние безоблачные дни, в околополуденное время, но в некоторых случаях, например для изучения почв, лесов, предпочтение отдают поздневесенним или раннеосенним съемкам. Съемка плоскоравнинной местности при низком положении Солнца в утренние или вечерние часы позволяет получить наиболее выразительные аэроснимки, на которых микрорельеф подчеркивается прозрачными тенями. Однако освещенность земной поверхности должна быть достаточной для аэрофотографических съемок с короткими экспонирующими выдержками. Поэтому съемку при высоте Солнца менее 20" обычно не производят. По завершении лётносъемочных работ оценивается качество полученных материалов: определяется фотографическое качество аэронегативов (величина коэффициента контрастности, максимальная плотность, плотность вуали), проверяется прямолинейность съемочных маршрутов, контролируется продольное и поперечное перекрытие и др.

Космическая съёмка. Это съемка с высоты более 150 км. Она выполняется со спутника, который в соответствии с законами небесной механики перемещается по строго установленной орбите. Поэтому возможности его маневрирования по сравнению с самолетом весьма ограничены. Любой спутник-съемщик всегда должен рассматриваться с учетом параметров его орбиты.

По характеру покрытия земной поверхности космическими снимками выделяют одиночное фотографирование, маршрутную, прицельную и глобальную съемки.

Одиночное (выборочное) фотографирование выполняется космонавтами ручными камерами. Снимки получаются перспективными со значительными углами наклона.

Маршрутная съемка земной поверхности производится вдоль трассы полета спутника. Ширина полосы съемки зависит от высоты полета и угла обзора съемочной системы. Для увеличения полосы обзора практикуют «веерную» съемку – поперек направления полета двумя или тремя съемочными системами высокого разрешения.

Прицельная (выборочная) съемка предназначена для получения снимков специально заданных участков земной поверхности в стороне от трассы.

Глобальную съемку производят с геостационарных и полярно-орбитальных спутников. Четыре-пять геостационарных спутников на экваториальной орбите обеспечивают практически непрерывное получение мелкомасштабных обзорных снимков всей Земли (космическое патрулирование) за исключением полярных шапок.

Более детальная глобальная съемка производится с полярно-орбитальных спутников. Существует несколько разновидностей космических съемок, обусловленных различным назначением спутников и разнообразием съемочных систем.

Из систем, предназначенных для съемок из космоса, наиболее перспективными признаются оптико-электронные многозональные стереосканеры и радиолокаторы с синтезированной длиной антенны. При этом, при радиолокационной съемке многозональный принцип, являющийся в современном аэрокосмическом зондировании основным, реализуется использованием нескольких длин радиоволн (частот) СВЧ – диапазона (многочастотная съемка) и разной поляризации зондирующего излучения (поляризационная съемка). Кроме того, детальные стереоскопические снимки, получаемые с космических высот длиннофокусными оптико-электронными сканерами, оказались пригодными для метрической характеристики рельефа земной поверхности, представляемой в виде изолинейных карт или цифровых моделей рельефа.

Выполняемая для этого стереоскопическая съемка имеет несколько вариантов: одновитковая (однопроходная) съемка, когда перекрывающиеся стереопары снимков получают при разных направлениях оптической оси (конвергентная съемка «вперед–назад»); двухвитковая стереосъемка с поперечным перекрытием снимков с соседних витков при отклонении оптической оси в сторону. К конвергентной съемке относится и так называемая многоракурсная (веерная) съемка, при которой многоугловой сканер ведет съемку вдоль маршрута «вперед–назад», получая одновременно несколько перспективных снимков с различными углами наклона.