- •1. Введение. Объекты транспорта и хранения углеводородов.

- •Классификация трубопроводов.

- •Преимущества трубопроводного транспорта.

- •2. Основные составные части нефте-, газо- и продуктопроводов.

- •3. Компрессорные станции, газораспределительные станции. Газгольдеры.

- •5. Основные требования к проектированию систем сбора

- •1. Требования к обеспечению качества сооружения систем сбора нефти, газа и систем поддержания пластового давления

- •Рекомендуемые методики гидравлического расчета трубопроводов (номер методики указан в квадратных скобках)

- •Надземные переходы трубопроводов

- •Переходы трубопроводов через железные и автомобильные дороги

- •Создание защитных (буферных) зон вокруг особо опасных трубопроводных систем

- •6. Подготовительные работы. Земляные работы. Разработка траншей. Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы.

- •7. Противокоррозионная и тепловая изоляция

- •Повороты, изготовленные из труб, отводы

- •8. Укладка труб в траншею. Восстановление трассы и работы по рекультивации. Электрохимическая защита трубопроводов от подземной коррозии.

- •Засыпка траншеи

- •Восстановление трассы и работы по рекультивации

- •Электрохимическая защита трубопроводов от подземной коррозии

- •9.Контроль качества, очистка, испытание и приемка в эксплуатацию промысловых трубопроводов Проверка качества строительства трубопроводов. Вид и объем требуемой проверки

- •Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов

- •10. Техническое обслуживание и ремонт трубопроводов

- •Ревизия трубопроводов

- •Диагностика промысловых трубопроводов

- •7.5.4. Нормы отбраковки трубопроводов

- •Механические характеристики трубопроводных сталей

- •Критерии отбраковки труб

- •Предельные отбраковочные значения толщин стенок корпуса арматуры

- •7.5.5. Периодические испытания трубопроводов

- •7.5.6. Ремонтные работы на трубопроводах

- •Требования к очистке наружной поверхности трубопровода

- •7.5.7. Консервация, демонтаж трубопроводов

- •Значения взрывоопасных концентраций паров и газов

- •9. Порядок учета, расследования и ликвидации отказов и повреждений трубопроводов

- •9.1. Классификация аварий

- •9.2. Расследование аварий

- •9.3. Отчетность перед контролирующими органами об авариях, утечках, разливах

- •9.4. Организация работ по ликвидации аварий на трубопроводах

- •10. Охрана труда

- •Безопасное расстояние приближения трубоукладчика к бровке траншеи

- •11. Пожарная безопасность

- •12. Охрана окружающей среды

- •13. Техническая документация

- •Паспорт трубопровода

- •Данные о монтаже (заполняется для вновь вводимых трубопроводов)

- •Заключение

- •Результаты ультразвуковой толщинометрии и прогнозирования внутренней коррозии

- •Результаты измерений и прогноза

- •Журнал учета установки-снятия заглушек

- •Акт ревизии и отработки трубопроводов

- •Акт испытания трубопроводов на прочность и плотность

- •Акт на ремонт и испытание арматуры

- •Основные технические характеристики и области эффективного применения материалов для антикоррозиоонной изоляции внутренней поверхности трубопроводов

- •1. Характеристика объекта

- •2. Характеристика воды

- •3. Характеристика ингибитора

- •4. Технология применения ингибитора

- •5. Пункты и методы измерения коррозионной агрессивности воды

- •6. Техника безопасности и охрана окружающей среды

- •Характеристики и назначение электродов при сварке стыков труб

- •Электроды с покрытием основного вида для сварки и ремонта поворотных и неповоротных стыков труб при любых условиях прокладки трубопроводов

- •Электроды с покрытием целлюлозного вида для сварки неповоротных стыков труб при подземной прокладке трубопроводов

- •Режимы сушки (прокалки) сварочных материалов перед сваркой

- •Срок хранения электродов

- •15. Классификация нефтебаз и нефтехранилищ. Основные объекты нефтебаз.

- •1. Краткая история развития нефтебаз

- •2. Классификация нефтебаз

- •3. Операции, проводимые на нефтебазах

- •4. Объекты нефтебаз и их размещение

- •6.В зоне вспомогательных сооружений, обеспечивающих работоспособность основных объектов нефтебазы находятся:

- •7.В административно-хозяйственной зоне размещаются:

- •5. Резервуары нефтебаз

- •6. Насосы и насосные станции нефтебаз

- •7. Сливо-наливные устройства для железнодорожных цистерн

- •8. Нефтяные гавани, причалы и пирсы

- •9. Установки налива автомобильных цистерн

- •10. Подземное хранение нефтепродуктов

- •Хранилища в отложениях каменной соли

- •Хранилища, сооружаемые методом глубинных взрывов

- •Шахтные хранилища

- •Льдогрунтовые хранилища

- •11. Автозаправочные станции

- •17. Морские нефтеналивные терминалы

- •1. Знакомство с предприятием.

- •1.1. Основы техники безопасности.

- •1.2. Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для данного производства. Методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

- •1.3. Пожарная безопасность.

- •1.4. Первая помощь пострадавшим.

- •2. Нефтепроводы и продуктопроводы. Классификация трубопроводов. Технологические схемы. Выбор оптимальной трассы. Мониторинг коррозионного состояния трубопроводов.

- •2.1. Классификация трубопроводов.

- •2.2. Нефтепродуктопровод и его составляющие.

- •2.3. Защита трубопроводов от коррозии.

- •2.4. Выбор оптимальной трассы.

- •3. Компрессорные станции. Описание оборудования, технологические схемы, здания и сооружения. Классификация компрессоров.

- •3.1. Технологическая схема кс.

- •3.2. Классификация компрессоров.

- •4. Резервуарный парк. Рвс, системы подготовки и учета товарной продукции.

- •4.1. Типы резервуаров.

- •4.2. Промысловая подготовка нефти.

- •5. Системы сбора нефти, воды и газа на промыслах. Технологические схемы.

- •5.1. Системы сбора нефти на промыслах.

- •5.2. Дожимные нефтеперекачивающие станции.

- •5.3. Центральные пункты сбора нефти. Основные характеристики цпс.

- •6. Нефтебазы, схемы и оборудование для учета и хранения нефтепродуктов. И производственные операции, проводимые на них. Наливные и сливные эстакады нефтебаз. Азс.

- •6.1. Нефтебаза. Классификация нефтебаз.

- •6.2. Количественный учет нефтепродуктов.

- •6.3. Сливоналивные устройства для транспортных средств.

- •6.4. Наливные и сливные эстакады.

- •6.5. Автозаправочные станции.

- •7. Мероприятия по охране окружающей среды. Оборудование для очистки резервуаров, грунта.

- •7.1. Мероприятия по охране окружающей среды.

- •7.2 Очистка грунта.

- •7.3 Зачистка резервуаров.

Преимущества трубопроводного транспорта.

При транспортировании газа и нефти по трубопроводам потери перекачиваемых продуктов (по сравнению с другими видами транспорта) минимальны благодаря высокой степени герметизации трубопроводов и перекачивающегося оборудования. Непрерывность и равномерность подачи продукта по трубопроводу позволяет обеспечить ритмичную, четкую работу производств, получающих топливо (или сырье) по трубопроводам. Отметим и такой важный фактор, как возможность быстрого строительства трубопроводов большой протяженности в самых сложных условиях. Ни автодороги, ни тем более железные дороги невозможно (при одинаковых затратах) построить в столь сжатые сроки, как трубопроводы.

Строительство любой дороги требует больших площадей земель, часто плодородных. Применяющиеся в настоящее время методы строительства трубопроводов позволяют практически полностью использовать в сельском хозяйстве землю вдоль трубопроводных трасс

2. Основные составные части нефте-, газо- и продуктопроводов.

а) Основные объекты и сооружения магистрального нефтепровода

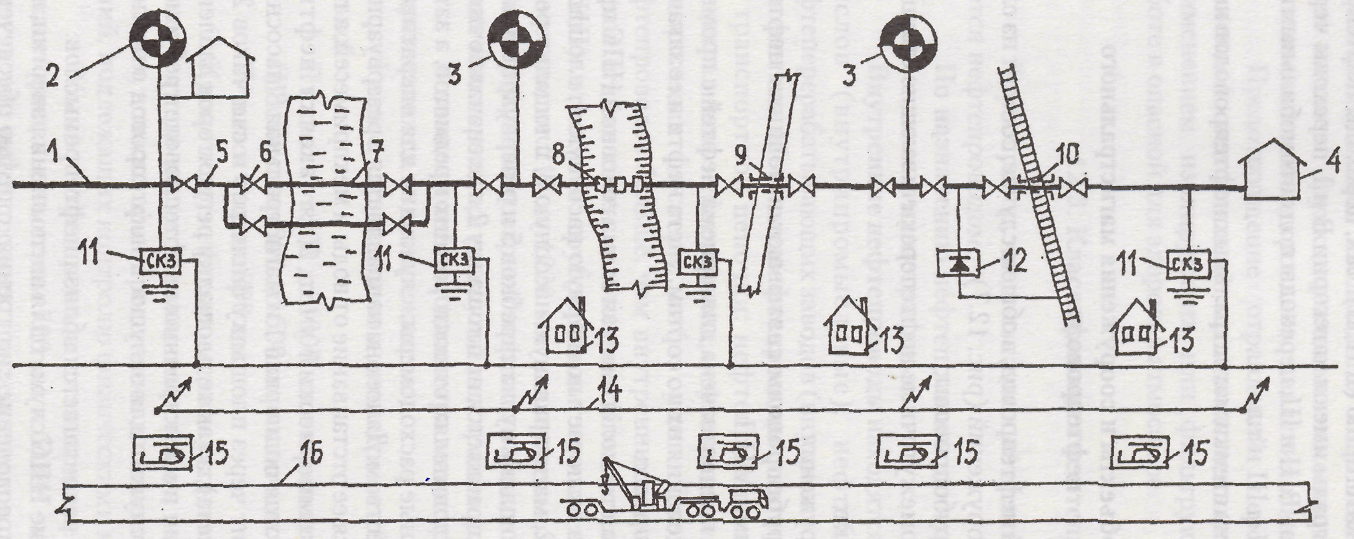

Магистральный нефтепровод, в общем случае, состоит из следующих комплексов сооружений (рис. 1):

Рис. 1. Состав сооружения магистрального нефтепровода:

1 - подводящий трубопровод; 2 - головная нефтеперекачивающая станция; 3 - промежуточная нефтеперекачивающая станция; 4 - конечный пукт; 5 - линейная часть; 6 - линейная задвижка; 7 - дюкер; 3 - надземный переход; 9 - переход под автодорогой; 10 - переход под железной дорогой; 11 - станция катодной шциты; 12-дренажная установка; 13 - доля; обходчика; 14 - линия связи; 15 - вертолетная площадка; 16 - вдольтрассовая дорога

- подводящие трубопроводы;

- головная и промежуточные нефтеперекачивающие станции (НПС);

- конечный пункт;

- линейные сооружения.

Подводящие трубопроводы связывают источники нефти с головными сооружениями МНП(магистральный нефтепровод)

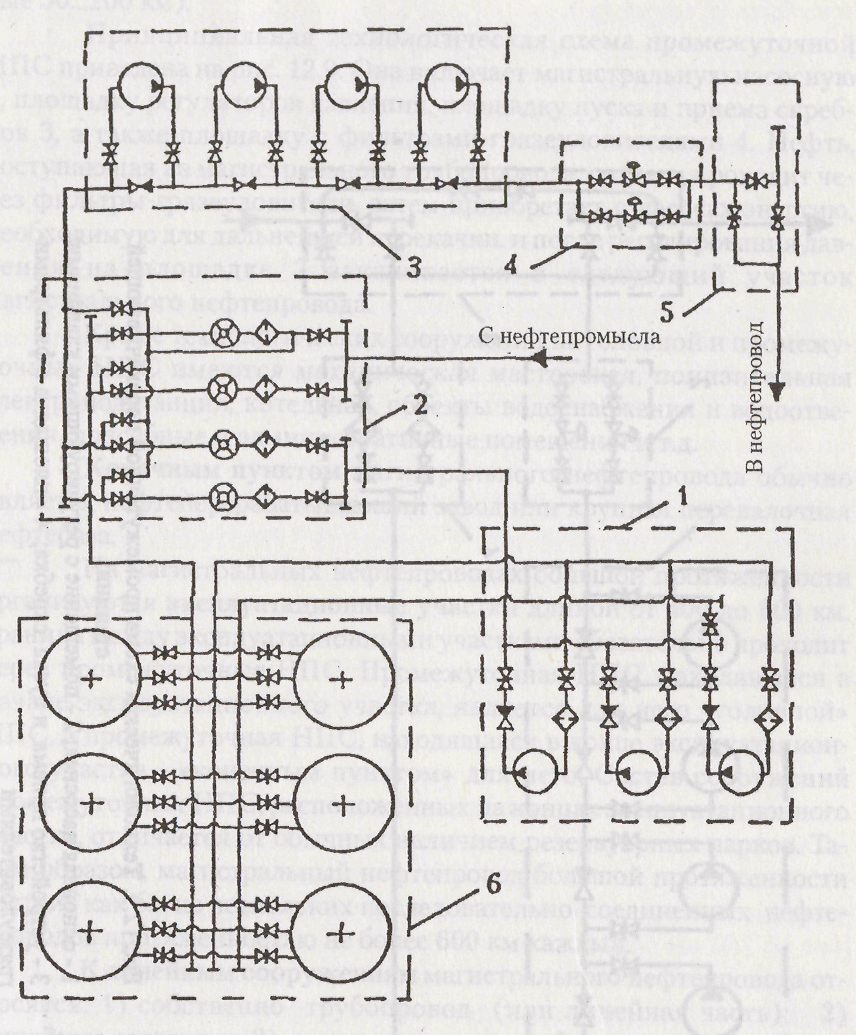

Головная НПС предназначена для приема нефтей с промыслов, смешения или разделения их по сортам, учета нефти и ее закачки из резервуаров в трубопровод.

Принципиальная технологическая схема головной НПС включает подпорную насосную 1, площадку фильтров и счетчиков 2, магистральную насосную 3, площадку регуляторов давления 4, площадку пуска скребков 5 и резервуарный парк 6.

Рис. 2 Технологическая схема головной перекачивающей станции: 1 - подпорная насосная; 2 - площадка фильтров и счетчиков;

3 - основная насосная; 4 - площадка регуляторов; 5 - площадка пуска скребков; 6 - резервуарный парк

Нефть с промысла направляется на площадку 2, где сначала очищается в фильтрах-грязеуловителях от посторонних предметов, а затем проходит через турбинные расходомеры, служащие для оперативного контроля за ее количеством. Далее она направляется в резервуарный парк 6, где производится ее отстаивание от воды и мехпримесей, а также осуществляется коммерческий учет. Для закачки нефти в трубопровод используются подпорная 1 и магистральная 3 насосные. По пути нефть проходит через площадку фильтров и счетчиков 2 (с целью оперативного учета), а также площадку регуляторов давления 4 (с целью установления в магистральном нефтепроводе требуемого расхода). Площадка 5 служит для запуска в нефтепровод очистных устройств - скребков.

Головная НПС располагается вблизи нефтепромыслов.

Промежуточные НПС служат для восполнения энергии, затраченной потоком на преодоление сил трения, с целью обеспечения дальнейшей перекачки нефти. Промежуточные НПС размещают по трассе трубопровода согласно гидравлическому расчету (через каждые 50...200 км).

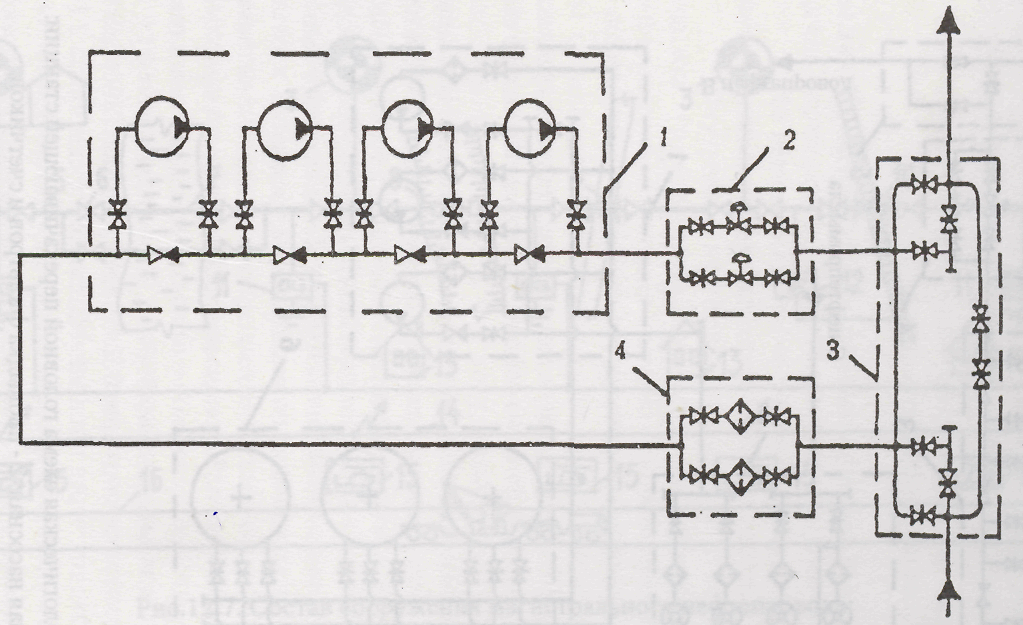

Принципиальная технологическая схема промежуточной НПС включает магистральную насосную 1, площадку регуляторов давления, площадку пуска и приема скребков 3, а также площадку с фильтрами-грязеуловителями 4.

Рис.3 Технологическая схема промежуточной перекачивающей станции:

1 - основная насосная; 2 - помещение с регулирующими клапанами; 3 - устройство приема и пуска скребка;

4 - площадка с фильтрами-грязеуловителями

Нефть, поступающая из магистрального трубопровода, сначала проходит через фильтры-грязеуловители, затем приобретает в насосах энергию, необходимую для дальнейшей перекачки, и после регулирования давления на площадке 2 закачивается в следующий участок магистрального нефтепровода.

Кроме технологических сооружений на головной и промежуточных НПС имеются механическая мастерская, понизительная электроподстанция, котельная, объекты водоснабжения и водоотведения, подсобные и административные помещения и т.д.

Конечным пунктом магистрального нефтепровода обычно является нефтеперерабатывающий завод или крупная перевалочная нефтебаза.

На магистральных нефтепроводах большой протяженности организуются эксплуатационные участки длиной от 400 до 600 км. Граница между эксплуатационными участками обязательно проходит через промежуточные НПС. Промежуточная НПС, находящаяся в начале эксплуатационного участка, является для него «головной» НПС, а промежуточная НПС, находящаяся в конце эксплуатационного участка - «конечным пунктом» для него. Состав сооружений промежуточных НПС, расположенных на концах эксплуатационного участка, отличается от обычных наличием резервуарных парков. Таким образом, магистральный нефтепровод большой протяженности состоит как бы из нескольких последовательно соединенных нефтепроводов протяженностью не более 600 км каждый.

К линейным сооружениям магистрального нефтепровода относятся:

1) собственно трубопровод (или линейная часть);

2) линейные задвижки;

3) средства защиты трубопровода от коррозии (станции катодной и протекторной защиты, дренажные установки);

4) переходы через естественные и искусственные препятствия (реки, дороги и т.п.);

5) линии связи;

6) линии электропередачи;

7) дома обходчиков;

8) вертолетные площадки;

9) грунтовые дороги, прокладываемые вдоль трассы трубопровода.

Собственно трубопровод - основная составляющая магистрального нефтепровода - представляет собой трубы, сваренные в «нитку», оснащенные камерами приема и пуска скребков, разделителей, диагностических приборов, а также трубопроводы-отводы.

Минимальное заглубление трубопроводов до верха трубы должно быть не менее (м):

- при обычных условиях прокладки 0,8

- на болотах, подлежащих осушению 1,1

- в песчаных барханах 1,0

- в скальных грунтах, болотистой местности при отсутствии проезда автотранспорта и сельхозмашин 0,6

- на пахотных и орошаемых землях 1,0

- при пересечении каналов 1,1

Линейные задвижки устанавливаются по трассе трубопровода не реже, чем через 30 км, с учетом рельефа местности таким образом, чтобы разлив нефти в случае возможной аварии был минимальным. Кроме того, линейные задвижки размещаются на выходе из НПС и на входе в них, на обоих берегах пересекаемых трубопроводом водоемов, по обеим сторонам переходов под автомобильными и железными дорогами.

Станции катодной защиты располагаются вдоль трассы трубопровода в соответствии с расчетом. Протекторная защита применяется в местах, где отсутствуют источники электроснабжения. Дренажные установки размещаются в местах воздействия на трубопровод блуждающих токов (линии электрифицированного транспорта, линии электропередач и др.).

При переходах через водные преграды трубопроводы, как правило, заглубляются ниже уровня дна. Для предотвращения всплытия на трубопроводах монтируют чугунные или железобетонные утяжелители (пригрузы) различной конструкции. Кроме основной укладывают резервную нитку перехода того же диаметра. На пересечениях железных и крупных шоссейных дорог трубопровод укладывают в патроне (кожухе) из труб, диаметр которых не менее, чем на 200 мм больше. При пересечении естественных и искусственных препятствий применяют также надземную прокладку трубопроводов (на опорах, либо за счет собственной жесткости трубы).

Вдоль трассы трубопровода проходят линии связи, линии электропередачи, а также грунтовые дороги. Линии связи, в основном, имеют диспетчерское назначение. Это очень ответственное сооружение, т.к. обеспечивает возможность оперативного управления согласованной работой перекачивающих станций на расстоянии нескольких сот километров. Прекращение работы связи, как правило, влечет за собой остановку перекачки по трубопроводу. Линии электропередач служат для электроснабжения перекачивающих станций, станций катодной защиты и дренажных установок. По вдольтрассовым дорогам перемещаются аварийно-восстановительные бригады, специалисты электрохимической защиты, обходчики и др.

Вертолетные площадки предназначены для посадок вертолетов, осуществляющих патрулирование трассы трубопроводов.

На расстоянии 10...20 км друг от друга вдоль трассы размещены дома обходчиков. В обязанности обходчика входит наблюдение за исправностью своего участка трубопровода.

Рис. 1. Состав сооружения магистрального нефтепровода:

1 - подводящий трубопровод; 2 - головная нефтеперекачивающая станция; 3 - промежуточная нефтеперекачивающая станция; 4 - конечный пукт; 5 - линейная часть; 6 - линейная задвижка; 7 - дюкер; 3 - надземный переход; 9 - переход под автодорогой; 10 - переход под железной дорогой; 11 - станция катодной шциты; 12-дренажная установка; 13 - доля; обходчика; 14 - линия связи; 15 - вертолетная площадка; 16 - вдольтрассовая дорога

Рис. 2 Технологическая схема головной перекачивающей станции: 1 - подпорная насосная; 2 - площадка фильтров и счетчиков;

3 - основная насосная; 4 - площадка регуляторов; 5 - площадка пуска скребков; 6 - резервуарный парк

Рис.3 Технологическая схема промежуточной перекачивающей станции:

1 - основная насосная; 2 - помещение с регулирующими клапанами; 3 - устройство приема и пуска скребка;

4 - площадка с фильтрами-грязеуловителями

Промысловые системы. Насосные станции.

В соответствии с законом Бернулли для идеальной жидкости, характеризуемой отсутствием сил трения при движении, полная удельная энергия жидкости при движении по трубопроводу является постоянной для всех сечений.

В реальной жидкости при движении возникают силы трения; вследствие работы, затрачиваемой на преодоление сил трения, энергия жидкости должна уменьшаться вдоль трубопровода по направлению течения.

Таким образом, для осуществления перекачки по трубопроводу реальной жидкости необходимо затрачивать энергию на преодоление сил трения по всей длине трубопровода. Такая работа выполняется перекачивающими насосными станциями, которые поднимают давление в трубопроводе до уровня, обеспечивающего компенсацию потерь напора па участке трубопровода. Для осуществления движения перекачиваемого продукта вдоль всей длины трубопровода необходимо сооружение нескольких насосных станций (НС). На каждой НС создается максимальное давление (напор), которое падает по длине до минимально допустимого значения. Соответственно давление в трубопроводе изменяется по его длине, что создает различные статические условия в разных сечениях для работы трубы как несущей конструкции.

В настоящее время применяют две генеральные схемы перекачки:

- перекачка нефти и нефтепродукта одного вида и

- перекачка по одному трубопроводу последовательно отличающихся по свойствам нефтепродуктов (рис. 2.3, В первом случае плотность жидкости неизменна по всей длине трубопровода (если не учитывать влияния изменения температуры на плотность), и это создает одинаковые условия работы для всех насосных станций, что благоприятно сказывается на режиме работы трубопровода в целом. Все НС при одинаковом их удалении друг от друга развивают одинаковый напор, мощность насосов используется полностью.

Во втором случае в трубопровод последовательно закачиваются различные по свойствам нефтепродукты (например, нефть 1 — бензин 2 — дизтопливо 3 — нефть 4 и т. д.). Плотности этих жидкостей, вязкости и другие показатели отличаются друг от друга. Поэтому режим работы насосных станций меняется в зависимости от того, какой продукт находится в зоне действия той или иной станции. При переходе на перекачку продукта нового вида необходимо регулировать работу насосов, так как перекачка менее вязких и менее плотных продуктов (например, бензина) требует меньшего давления, а тяжелых — большего. Следовательно, станция, перекачивающая, например, тяжелую нефть в зоне 1, должна работать на полную мощность, а станция в зоне 2 (легкий бензин) будет недогруженной. Эти особенности перекачки должны учитываться уже при проектировании трубопровода, ибо, несмотря на усложнение процесса перекачки, необходимость последовательной перекачки диктуется прежде всего тем, что строить параллельно два трубопровода не всегда целесообразно. Действительно, всегда ли имеет смысл строить один трубопровод, например, для перекачки дизтоплива, а другой — бензина, если они будут транспортировать их с одного нефтеперерабатывающего завода в один и тот же пункт потребления. Ответ на этот вопрос может дать лишь тщательный учет экономических и технических его сторон.

Магистральный нефтепровод обычно сооружают в виде одной нитки трубопровода. Однако часто вдоль основной нитки на отдельных участках сооружают лупинги, увеличивая тем самым пропускную способность трубопровода и уменьшая потери напора, что позволяет увеличить расстояние между насосными станциями.

Насосные станции подразделяют на два основных вида:

- головные (ГНС) и

- промежуточные (ПНС).

ГНС предназначены для подачи нефти в трубопровод, а ПНС — для поддержания необходимого режима перекачки, обеспечивающего по трубопроводу пропуск определенного объема нефти.

Остановимся на технологической характеристике этих сооружений. Каждая ПНС имеет насосный цех с установленными в них насосами и приводными двигателями, манифольд — помещение, в котором расположены всасывающие и нагнетательные коллекторы: обводные трубопроводные линии, задвижки, обратные клапаны. На всех ГНС и большинстве ПНС имеются резервуарные парки. На ГНС эти парки содержат емкости для создания и хранения необходимого запаса продукта. Поэтому общий объем таких резервуарных парков велик и может достичь 1—2 млн. м3. На ПНС резервуары имеют чисто технологическое назначение, а также служат для приема нефти в случае кратковременных остановок перекачки.

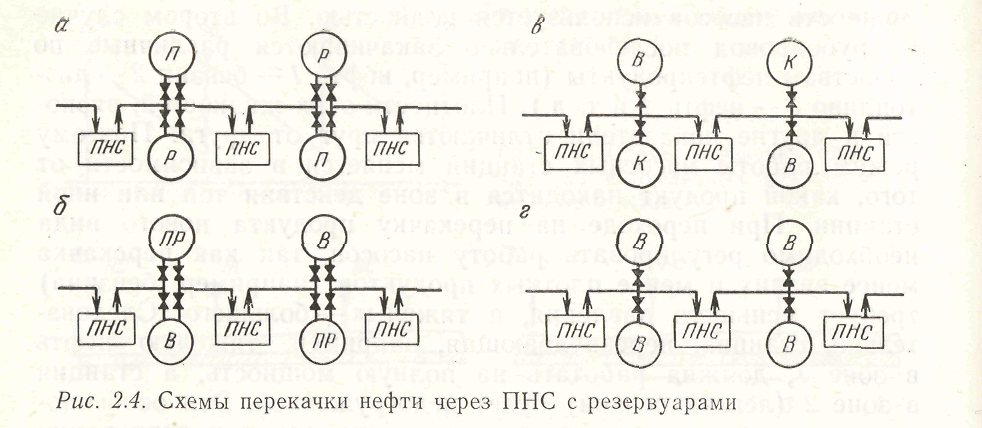

На рис. 2.4 изображены основные схемы перекачки нефти через ПНС, имеющие в своем составе резервуары. Первая

схема (рис. 2.4, а). Нефть принимается с предыдущей станции в приемный резервуар П, а подастся на следующую станцию из другого резервуара Р, называемого расходным. Эта схема позволяет вести учет нефти, поступающей с предыдущей станции, и нефти, закачиваемой с данной на следующий перегон. При такой схеме перекачки неизбежны значительные потери нефтепродукта за счет испарения, поскольку герметизация резервуаров несовершенна. Необходимость поочередного заполнения и опорожнения резервуаров обусловливает так называемые «большие дыхания», при которых большие объемы смеси воздуха и легких фракций нефти выбрасываются наружу.

Вторая схема (рис. 2.4, б)'. Нефть поступает в резервуар ПР, из которого она одновременно откачивается на следующий перегон. Такой резервуар называют приемно-расходным. В этом случае «большие дыхания» отсутствуют, но интенсивное перемешивание нефти способствует ее интенсивному испарению и соответственно увеличению потерь нефтепродуктов, резервуар В при этом выключен.

Третья схема (рис. 2.4, 0). Перекачка осуществляется по схеме с подключенным резервуаром /С, который играет роль буферной емкости для выравнивания неравномерностей подачи нефти с предыдущей НС и закачиваемой в трубопровод на данной НС. Поскольку разница в объемах перекачки незначительна, то уровень нефти в резервуаре К будет медленно колебаться без бурного перемешивания нефти. Это в значительной мере способствует уменьшению потерь от испарения. Применение же резервуаров с «плавающей крышей» позволяет практически полностью предотвратить потери от испарений.

Четвертая схема (рис. 2.4, г). Резервуары полностью отключают от магистрали, а подача нефти из предыдущего перегона осуществляется сразу к насосам. Такая схема перекачки нефти называется схемой «из насоса в насос». Резервуары в этой схеме используются лишь при остановках НС в аварийных ситуациях или при ремонтах. Эта схема является основной для ПНС, не имеющей в своем составе резервуаров. Однако перекачка по схеме «из насоса в насос» требует обеспечения синхронизации объема перекачиваемого продукта на всех НС, что не всегда возможно.

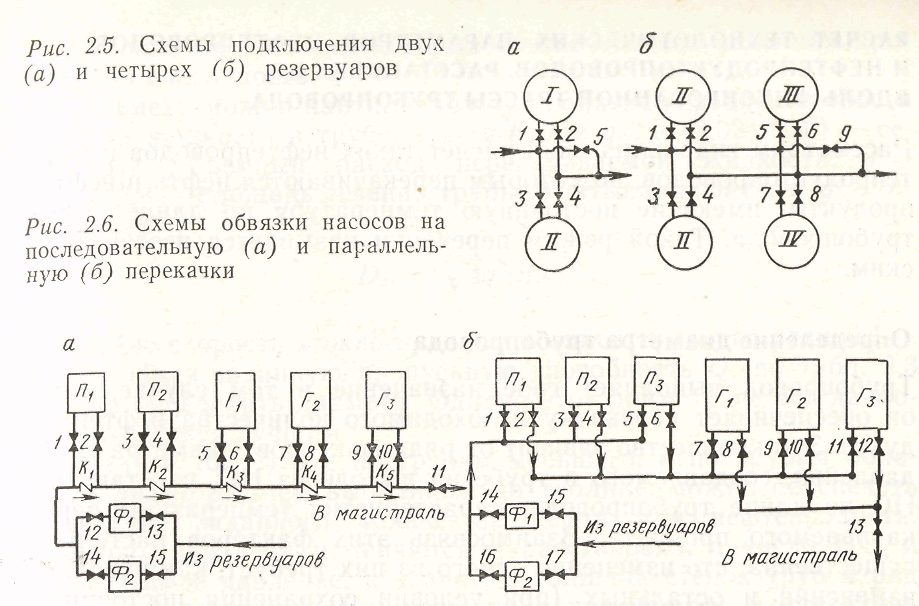

При перекачке по первой схеме с двумя резервуарами /, Я (рис. 2.5, а) следует открыть задвижки 1 и 4, остальные закрыть; с четырьмя резервуарами /, Я, ///, IV (рис. 2.5, б) — открыть, например, задвижки / и 8, остальные закрыть. По второй схеме с двумя резервуарами открыты, например, задвижки 1 и 2, а остальные закрыты; с четырьмя резервуарами открыты, например, задвижки 5 и 6 (или 7 и 5), а остальные закрыты. По третьей схеме с двумя резервуарами открыты задвижки 3 и 5, а остальные закрыты; с четырьмя — открыты 7 и 9, остальные закрыты. Наконец, по четвертой схеме все задвижки кроме 5 в первом случае и 9 во втором закрыты, и резервуары имеют чисто профилактическое значение, так как в процессе перекачки они не участвуют.

Остановимся далее на схемах движения нефти через насосы ПНС. Обвязка насосов позволяет вести перекачку по двум схемам: последовательной (рис, 2.6, а) и параллельной (рис. 2.6, б]. При последовательной перекачке нефть поступает из резервуаров, проходя через очистные фильтры Ф\, 02- Подпорные насосы Яь Я2 создают необходимый подпор для нормальной работы грузовых насосов Л, А, /V В линии каждого насоса устанавливается обратный клапан (К\—-Кб), не позволяющий нефти двигаться в обратном направлении. Для отключения насосов в линии обвязочных трубопроводов устанавливаются задвижки (/—15).