- •5.1. Общие положения ………………………………………………………… 128

- •Оглавление (1 семестр)

- •Глава 1. Общие вопросы деформации металла 6

- •Глава 2. Сжатие (осадка) образца 30

- •Глава 3. Очаг деформации при продольной прокатке 42

- •Глава 4. Характер деформации при продольной прокатке 62

- •Лекция 1 Введение

- •Глава 1. Общие вопросы деформации металла

- •1.1.Типы кристаллической решетки

- •Лекция 2

- •1.2.Пластическая деформация монокристалла

- •1.3.Основные положения теории дислокаций

- •Лекция 3

- •1.4. Особенности деформации поликристалла.

- •1.5. Изменение свойств металла при пластической деформации

- •Лекция 4

- •1.6. Процессы, протекающие при нагреве

- •1.7.Пластичность и разрушение металла при омд.

- •Лекция 5

- •1.8.Основные закономерности пластической деформации. Закон изменения объема.

- •Лекция 6

- •1.9.Трение при омд

- •Виды трения

- •1.10.Влияние технологических факторов на коэффициент трения.

- •Лекция 7 Глава 2. Сжатие (осадка) образца

- •Лекция 8 Зоны трения. Контактные напряжения при осадке.

- •2.1.Теоретический анализ контактных напряжений при осадке

- •Зона скольжения.

- •Лекция 9 Зона торможения

- •Участок застоя.

- •2.2. Сила осадки

- •Глава 3. Очаг деформации при продольной прокатке

- •3.1. Показатели деформации при прокатке

- •Лекция 10 Основные показатели деформации

- •3.2.Условия захвата и установившегося процесса

- •Лекция 11

- •Захват при установившейся прокатке

- •3.3. Общая характеристика очага деформации

- •3.4. Нейтральный угол

- •Лекция 12

- •3.5. Опережение и отставание при прокатке

- •Н атяжение при прокатке

- •Лекция 13

- •3.6. Коэффициент трения при прокатке.

- •При захвате,

- •Метод опережения

- •Метод момента

- •Лекция 14 Глава 4.Характер деформации при продольной прокатке

- •4.1. Средние очаги деформации

- •Расчет протяженности зоны прилипания

- •Лекция15

- •4.2. Высокие очаги деформации

- •Лекция 16 Распределение напряжений по высоте очага деформации

- •Методика измерения предела текучести при прокатке

- •4.3.Низкие очаги деформации

- •Дифференциальное уравнение Кармана равновесия продольных сил в очаге деформации

- •Лекция 17 Решение дифуравнения Кармана а.И. Целиковым

- •Лекция 18(1) Сверхнизкие (фольговые) очаги деформации.

Лекция 14 Глава 4.Характер деформации при продольной прокатке

4.1. Средние очаги деформации

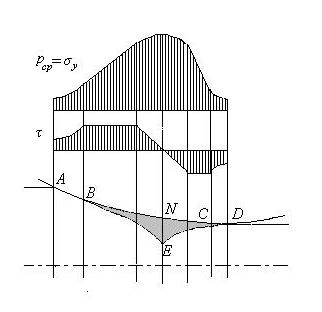

Рис.50. Эпюры касательных и нормальных контактных напряжений на среднем очаге деформации.

Как указывалось, средние очаги реализуются примерно в интервале

1 < l / hcp < 4.

Они характеризуются тем, что на поверхности контакта достаточно развиты зоны скольжения и зоны прилипания. Эпюры контактного трения и нормального давления будут иметь вид, аналогичный рассмотренным при осадке (рис. 50).

Видно, что на участке АВ реализуется зона отставания, на участке СD – зона опережения, а средняя часть дуги захвата занята зоной прилипания.

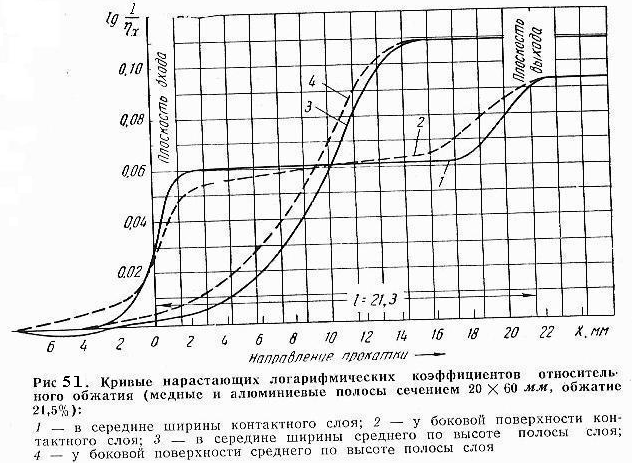

Многочисленные непосредственные измерения деформации металла на контактных поверхностях и в глубинных слоях очага деформации, проведенные разными исследователями, показали, что характер изменения деформаций и скоростей течения металла по объёму соответствуют кривым, приведенным на рис 51. На контактной поверхности наблюдается постоянный участок, доказывающий существование зоны прилипания. Отметим кстати, что такие исследования показали, что пластическая деформация металла начинается задолго до плоскости входа и заканчивается дальше плоскости выхода.

По мере удаления от поверхностей контакта в середину сечения зоны прилипания становится зоной затрудненной деформации. На рис. 50 внизу темным фоном показана примерная конфигурация зоны затрудненной деформации по высоте полосы. Экспериментально показано также, что зона прилипания может смещаться по дуге захвата под действием различных технологических факторов. Например, с увеличением обжатия и скорости прокатки, а также при использовании смазки зона прилипания смещается к сечению выхода.

Если поставить и решить плоскую задачу в напряжениях по аналогии с приведенной выше задачей об осадке, то получим, как и при осадке, что на участках скольжения давление p изменяется по экспоненте, в зоне торможения – прямолинейно, и в зоне застоя – по параболе, как показано на рис. 50.

В зоне прилипания, объединяющей зоны торможения и застоя, как и при осадке, не происходит физическое схватывание частиц металла и валков, прилипание определяется кинематическими условиями течения металла относительно валков. Течение в форме скольжения здесь отсутствует.

Экспериментально замечено, что в зоне прилипания все-таки происходит некоторое смещение металла относительно валков, однако фрикционные связи в значительной мере обнаруживают упругие свойства. В литературе такое смещение подробно описано и получило название предварительное смещение. Специальные исследования показали, что предварительное смещения находятся в пределах от тысячных долей до нескольких микронов. С увеличением нормального давления это смещение увеличивается. Значение предварительного смещения определяет силы трения в зоне прилипания.

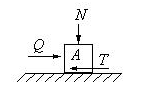

Рис.52. К механизму развития сил трения.

Для объяснения природы сил трения в зоне прилипания обратимся к известному в механике понятию о статических силах трения. Пусть тело А, прижатое к неподвижному телу нормальной силой N , испытывает действие сдвигающей силы Q.(рис.52) Пока сила Q мала, точнее, пока соблюдается неравенство Q < N, скольжение тела А отсутствует. В этом случае тело А испытывает только стремление к сдвигу. Со стороны неподвижного тела на тело А действует статическая сила трения Т , которая уравновешивает силу Q: T = Q. Скольжение начнется тогда, когда сила Q достигает значения N. Далее выполняется равенство Q = N.

Все изложенное справедливо и для очага деформации при прокатке. В зонах скольжения (опережения и отставания) касательные контактные напряжения

= у,

а в зоне прилипания

< у , здесь выполняется условие = К/2.

В этом смысле напряжения трения в зоне прилипания не могут быть больше тех, которые реализовались бы, если бы было скольжение.

Таким образом, силы трения в зоне прилипания – это статические силы трения. Они характеризуют стремление металла к сдвигу, но не являются следствием сдвигов. Кроме того, необходимо учитывать векторный характер сил трения.

Рассмотрим еще раз рис 44б, на котором приведено направления действия сил трения при прокатке. Они направлены против движения частиц металла относительно валков. Это относится также к зоне прилипания, где скольжения нет, но имеются малые смещения. В любой точке контактной площадки вектор сил трения t имеет две составляющие tx и ty, связанные зависимостью: t2 = tx2 + ty2. В нейтральном сечении продольная составляющая равна нулю. В нейтральном сечении (рис 44а) стремление к сдвигу в продольном направлении отсутствует, так как силы трения в этом направлении равны нулю. По мере удаления от нейтрального сечения стремление к продольному сдвигу увеличивается, поскольку растут удельные силы трения. В пределе они достигают предельного значения = К/2 и дальше увеличиваться не могут, зона застоя заканчивается и начинается зона торможения.

В зоне застоя и торможения, которые вместе образуют зону прилипания, реализуются статические силы трения, а в зонах скольжения – зонах опережения и отставания – динамические силы трения. И только в зонах скольжения физической характеристикой трущихся поверхностей служит коэффициент трения . Кстати, напряжения трения, нарастая в зоне застоя от нейтрального сечения влево, а в зоне скольжения – вправо, не обязательно должны достигнуть своего предельного значения К/2. В этом случае, который встречается при прокатке, эпюра контактных напряжений трения может не содержать зоны торможения справа или по обе стороны от зоны застоя.

В связи с этим полезно заметить, что в литературе встречаются неточные суждения о силах трения при прокатке. Приведенная эпюра контактных напряжений (рис50) дала основания некоторым авторам утверждать, что силы трения в зоне прилипания больше, чем в зоне скольжения, или что в зоне прилипания действительно металл «прилипает» к валкам, происходит некоторое схватывание трущихся поверхностей. Относительно прилипания к валкам, мы уже ометили, что в зоне прилипания происходит не схватывание или приваривание поверхностей, а заторможенное скольжение. Указывалось также, что силы трения не максимальны в зоне прилипания в том смысле, что были бы больше, если бы продолжалось скольжение. Прилипание отсутствовало бы, если бы металлу было энергетически выгодно скользить по поверхности валков. Правильнее считать, что в зонах прилипания напряжения трения предельные, а не максимальные. Металлу невыгодно реализовать максимальные силы трения в зоне прилипания, так как для этого потребовались бы силы трения > K/2. На деформацию в целом затрачивается меньше энергии, если реализуются предельные (меньшие, чем при скольжении) напряжения трения, и деформация металла осуществляется не за счет скольжения по поверхности, а за счет иного механизма деформации - деформации внутренних слоев металла. Перемещение может осуществляться либо путем скольжения по поверхности контакта, либо, когда контактное скольжение затруднено, смещением одних внутренних слоев металла относительно других, то есть в результате дополнительных сдвигов в слоях, несколько удаленных от контактных поверхностей. Действительная картина течения определяется законом минимального расхода энергии, и если работа сил трения скольжения оказывается больше работы дополнительных внутренних сдвигов, то реализуется течение за счет дополнительных сдвигов внутри металла. В этом случае на поверхности контакта появляется зона прилипания.

При горячей деформации на средних очагах в продольном направлении металлу энергетически выгодно образовать зону прилипания на контакте, оставив часть очага деформации под зоны скольжения. Зона прилипания занимала бы всю длину дуги захвата, если бы внутренние слои не воздействовали на контактные слои. Внутренние слои, интенсивно деформируясь, увлекают за собой приконтактные слои и вынуждают образовывать на контакте некоторые площадки скольжения. Кстати, за счет такого воздействия со стороны внутренних слоев в приконтактных слоях образуются дополнительные продольные растягивающие напряжения, которые могут привести к возникновению трещин в поверхностном слое металла. Практически всегда мелкие поверхностные трещины, образовавшиеся на металле при разливке, в дальнейшем при горячей прокатке не залечиваются, а, наоборот, за счет растягивающих напряжений только увеличиваются и раскрываются в виде крупных трещин. Необходимо уже на слитках или, в крайнем случае, на ранних стадиях их горячей прокатки удалять поверхностные дефекты

На средних очагах все факторы, затрудняющие поверхностное скольжение, облегчают внутренние сдвиги и способствуют увеличению зоны прилипания. В силу разной природы сил трения в зонах прилипания и скольжения, по-разному будут зависеть силы трения от технологических факторов прокатки. Так, в зоне прилипания силы трения не зависят от шереховатости поверхности, от условий смазки, от скорости металла и т. д., а в зонах скольжения эти факторы существенным образов влияют на силы трения. Увеличение коэффициента трения и повышение высоты полосы увеличивают работу сил трения скольжения, следовательно, облегчают внутреннюю деформацию и увеличивают зону прилипания.

На протяженность зоны прилипания оказывают влияние внешние зоны полосы – «жесткие концы». Внешние зоны выравнивают распределение вытяжек по высоте полосы, затрудняют внутренние перемещения, поэтому они способствуют уменьшению зоны прилипания. При осадке не было «жестких концов», поэтому при осадке при одинаковых соотношениях геометрических границ очага деформации зона прилипания больше, чем при прокатке. Можно утверждать также, что натяжение полосы при прокатке – переднее и заднее – уменьшают протяженность зоны прилипания.

По высоте полосы зона прилипания резко сокращается, как показано на рис 50 .(Как отмечалось, ее следует называть зоной затрудненной деформации, чтобы не путать с истинной зоной прилипания, находящейся на контактной площадке). На контактной площадке протяженность ее равна ВС, а на некоторой глубине (в точке Е) она полностью исчезает, и очаг деформации занимают только зоны опережения и отставания. Поэтому иногда даже при развитой зоне прилипания на средних очагах в качестве некоторого упрощения, которое оправдано при решении многих задач о напряжениях и силах (но не о деформациях!), полагают, что очаг деформации состоит из зоны опережения и отставания с водоразделом по нейтральному сечению NN. При этом нейтральное сечение не обязательно является плоским. Экспериментальные исследования показывают, что оно практически всегда искривлено по высоте образца куполом в сторону плоскости входа. Опережение внутренних слоев металла выше, чем поверхностных.