- •1. Экспозиция. Факторы, определяющие экспозицию плёнки в фильмовом канале. Основная экспонометрическая формула.

- •2. Яркость: определение понятия, единицы измерения, способы определения. Яркость визуальная, фотометрическая и фотографическая. Учёт различия этих величин в практике киноэкспонометрии.

- •5. Яркомеры. Виды, типы, особенности использования.

- •6. Интервал яркостей объекта. Способы определения интервала яркостей. Передаваемый интервал яркостей.

- •11. Контраст освещения и способы его определения. Определение требуемого контраста освещения для данных условий съёмки.

- •12. Взаимодействие света с объектом. Коэффициенты отражения, пропускания и поглощения, их связь. Оптическая плотность (на пропускание и отражение).

- •13. Кратность светофильтра и способы её определения. Факторы, влияющие на кратность светофильтра.

- •Перевод кратности в оптические плотности, единицы ev

- •15. Шкалы измерительных приборов (линейные и логарифмические) - их достоинства и недостатки. Шкалы экспонометров. Единицы ev.

- •16. Факторы, влияющие на точность решения экспонометрической задачи. Допустимые отклонения экспозиции. Пути повышения точности экспонирования

- •17. Светочувствительность негатива: определение понятия, индекс светочувствительности. Светочувствительность сенситометрическая и практическая, причины их различия. Методы определения.

- •1. Основные типы светочувствительных элементов экспонометров и их характеристики. Учёт типа светоприёмника при пользовании экспонометром.

- •2. Принцип экспонометрического расчёта по упрощённой экспонометрической формуле и характеристической кривой

- •3. Влияние светорассеяния в фотографирующей системе на экспозицию. Пути и средства изменения светорассеяния

- •4. Определение фотографических параметров плёнки (чувствительности, среднего градиента, передаваемого интервала яркостей) методом пробной съёмки

- •5. Рекомендуемое расположение различных светлот (типичных) на характеристической кривой плёнки (в случае равномерной освещённости объекта съёмки)

- •6. Определение экспозиционных параметров с помощью яркомера: по интегральной яркости, по яркости детали, по серому полю. Шкала ire, зонная система Адамса

- •7. Спотметр "Асахи-Пентакс V": технические характеристики, возможности и особенности использования

- •8. Спотметр "Минолта f": технические характеристики, возможности и особенности использования

- •9. Учёт масштаба съёмки при определении съёмочных экспозиционных параметров. Примеры.

- •10. Учёт частоты съёмки и угла раскрытия обтюратора при определении съёмочных экспозиционных параметров

- •11. Серые шкалы. Применение шкал, требования к ним

- •12. Методы определения съёмочных экспозиционных параметров "по чёрному", "по белому", "по лицу", "по средне-серому"

- •13. Интервал яркостей объекта. Передаваемый интервал яркостей. Его определение по характеристической кривой плёнки и по среднему градиенту

- •14. Практическая характеристическая кривая. Её построение и использование при решении экспонометрических задач

- •15. Принципы расчёта, положенные в основу существующих калькуляторов экспонометров. Достоинства и недостатки современных калькуляторов

- •16. Экспонометры: типы, составные элементы. Выбор экспонометра в зависимости от предполагаемых условий съёмки

- •17. Методы изменения передаваемого интервала яркостей

- •18. Дополнительная дозированная засветка. Её назначение, способы осуществления. Расчёт хода характеристической кривой

1. Экспозиция. Факторы, определяющие экспозицию плёнки в фильмовом канале. Основная экспонометрическая формула.

Экспозиция это - необходимое количество света, требуемое для получения определенной плотности.

Экспозиция это мощность (интенсивность) падения света на пленку умноженное на время действия этого света на пленку.

Нпл.= Епл х t

Основные факторы:

1. Яркость объекта – это то, что создает экспозицию на пленке. Т.е. определяет экспозицию пленки. Чем больше яркость, тем больше экспозиция. Экспозиция пропорциональна яркости.

2. Относит. отверстие

Экпозиция пленки пропорциональна площади диафрагмы. Больше площадь – больше света попадает на пленку.

Площадь диафрагмы равна:

π d2

Sd = -------- - т.е. квадрат диафрагмы

4

Max отн. отверстие – 0,5 (т.е. в два раза больше фокусного расстояния) – при этом проходит максимум света на пленку. Больше пройти уже не может.

3. Время экспонирования - t = угол обтюратора : 360 х частоту кадросмен

Доп. Факторы:

- Светорассеяние (В формуле присутствует ещё коэффициент светорассеяния)

(Свет, проходя через объектив, частично рассеивается и отражается в камере, не должно быть бликующих деталей. Рамку можно закоптить свечой, нужно установить компендиум с каше). Можно учесть светорассеяние с помощью системы TTL. Светорассеяние в объективе убирается с помощью компендиума, каше. Светорассеяние малорегулируемо.

- Виньетировани е -

затемнение изображения по краям кадра. Виньетирование — ослабление проходящего под углом по отношению к оптической оси потока лучей в оптической системе. Приводит к постепенному падению яркости изображения от центра к краям.

- Угол падения света на пленку

- Выдвижение объектива

-Фильтр.

Масштаб - (1+m)² – коэффициент, который учитывает то, что объектив может отодвигаться от плёнки. Начинает учитываться, обычно, начиная с 1:10

Воб х π х Kв х Кр х cos4φ

Hпл= ---------------------------- х t - основная экспон. формула

4 х nэф2 х (1+m)2

• Kв - Поправка на виньетирование в числителе - не снимают на краях тестовые объекты

• Кр - Поправка на светорассеяние в числителе - не снимают пробы на широкоугольную оптику

• (1+m)2 - Поправка на масштаб в знаменателе - для макросъемки

Eоб х ρ

Hпл = --------------- х t - формула для диффузных поверхностей (отраженных объ-

4 х nэф2 ектов)

2. Яркость: определение понятия, единицы измерения, способы определения. Яркость визуальная, фотометрическая и фотографическая. Учёт различия этих величин в практике киноэкспонометрии.

Яркость – световая величина, оценивающая свет, излучаемый в каком-то направлении с единицы видимой в этом направлении площади поверхности.

Яркость – это единственная величина, непосредственно воспринимаемая глазом (фото-, кино- или видеокамерой). Яркость не зависит от расстояния до наблюдаемой поверхности (конечно, если оптическая среда прозрачна).

Количественно яркость поверхности в заданном направлении есть отношение силы света, излучаемого в данном направлении, к площади проекции светящейся поверхности на плоскость, перпендикулярную к данному направлению.

В современной светотехнической литературе принято обозначение для яркости L, но поскольку в большинстве кино- и фотосправочников яркость обозначается буквой B, то мы будем использовать это старое обозначение.

Для равномерно яркой поверхности :

I I

B = —— = ——— ,

Sвид S cos α

где I – сила света в данном направлении;

α – угол между перпендикуляром к поверхности и заданным направлением;

S – площадь светящейся поверхности.

Sвид– площадь, видимая под углом α.

Основной единицей измерения яркости является кандела с квадратного метра – кд/м2. 1 кд/м2 – яркость такой плоской поверхности, которая в перпендикулярном направлении излучает силу света в 1 кд .

Яркость отражающей свет поверхности зависит от освещенности этой поверхности и от ее отражательной способности и в случае диффузного отражения света легко может быть вычислена по формуле.

ρ – коэффициент отражения поверхности.

(Диффузное или рассеянное отражение присуще матовым и шероховатым поверхностям и характеризуется одинаковой яркостью отраженного света во всех направлениях).

Ниже приведены приблизительные значения яркости некоторых объектов.

3. Яркость отражающих свет поверхностей (в случаях диффузного и недиффузного отражения). Коэффициент яркости. Способы определения коэффициентов яркости и отражения. Учёт коэффициентов яркости в практике решения экспонометрических задач.

Световой поток, падающий на поверхность тела, претерпевает различные изменения, обусловленные его переходом из одной среды в другую. Упавший световой поток Fпад частично отражается от его поверхности (Fотр), частично проходит сквозь него (Fотр) и частично поглощается телом (Fпогл).

И ли:

ли:

Величины:

называют коэффициентами отражения (r), пропускания (t) и поглощения (a).

Таким образом, коэффициент отражения r оценивает отражательную способность. Однако очевидно, что различные материалы по-разному отражают свет. Например, мы легко отличаем на вид белую бумагу от белого фарфора. Рассмотрим различные виды отражения света.

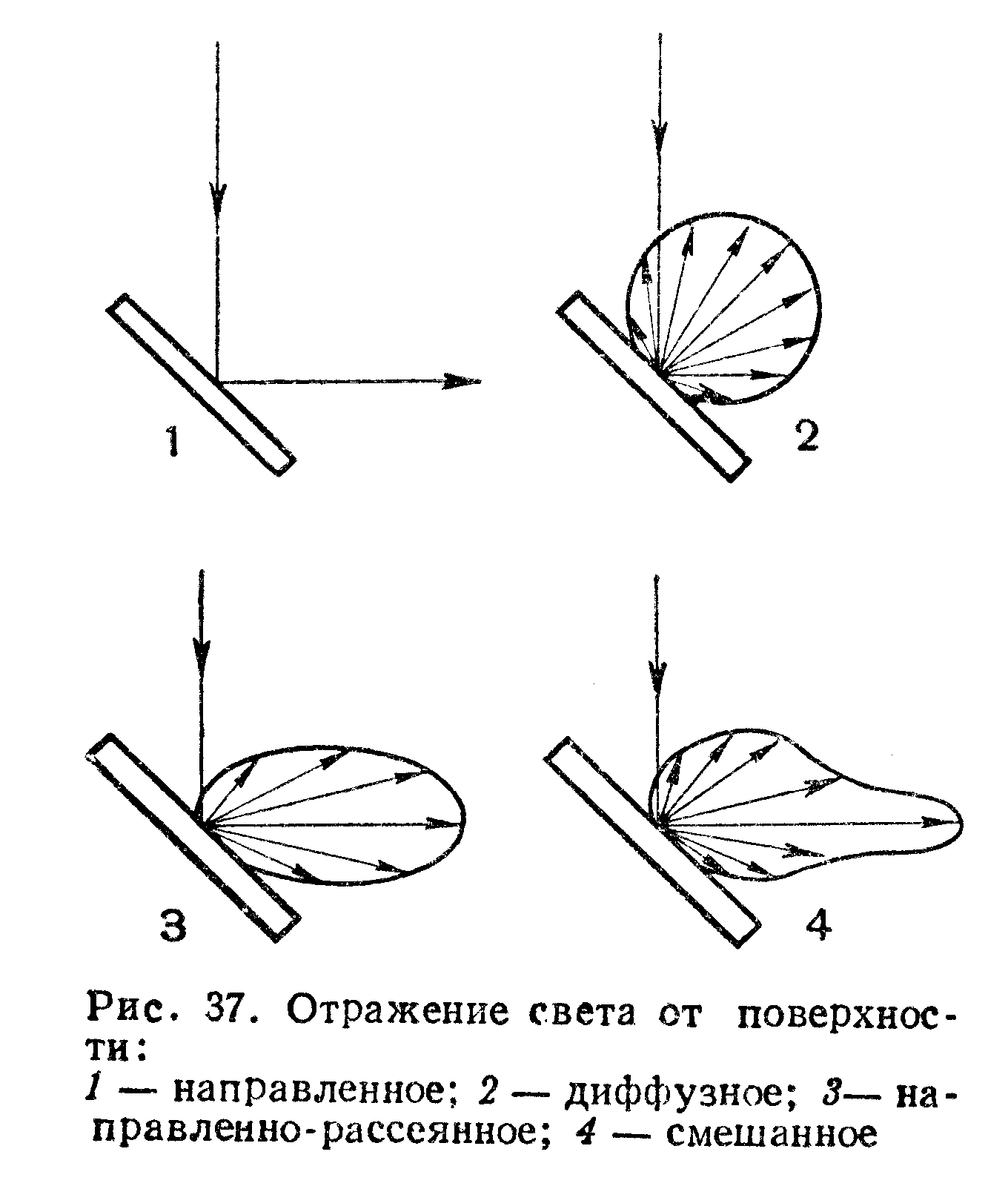

Направленное или зеркальное отражение характерно для воды или других прозрачных жидкостей, полированных металлов, стекла. При этом падающий на поверхность луч отражается в соответствии с законом: угол падения равен углу отражения, — и мы видим четкое отражение источников света. Саму отражающую поверхность при этом мы не видим, а лишь косвенно догадываемся о ее очертаниях. Для зеркального отражения справедливы три закона: первый – лучи падающий и отраженный находятся в одной плоскости с нормалью (перпендикуляром) в точке падения; второй – углы падения и отражения относительно нормали равны; третий – для зеркально отраженного света применяется закон обратных квадратов расстояний.

Диффузное или рассеянное отражение характерно для матовых и шероховатых поверхностей. Диффузное отражение характеризуется одинаковой яркостью отраженного света во всех направлениях:

Это основная формула, связывающая яркость диффузной поверхности с ее освещённостью. Здесь освещённость измеряется в люксах, а яркость - в канделах с квадратного метра.

Диффузное отражение является условием видимости тел, так как каждая точка освещенной поверхности при этом испускает лучи во всех направлениях.

Пучек полностью рассеивается, распространяясь после отражения во все стороны равномерно, независимо от угла падения пучка. Освещенная поверхность, обладающая только диффузныи отражением, кажется одинаково яркой в любом направлении.

По определению яркость - сила света, излучаемая с видимой площади, которая, в свою очередь, зависит от угла наблюдения:

С большим или меньшим приближением к диффузно отражающим относятся следующие материалы: гипс, белый мрамор, клеевые краски, матовая бумага, хлопок.

Направленно-рассеяное отражение представляет собой совокупность рассеяного и зеркального отражения световых лучей. Направление оси отраженного потока соответствует закону зеркального отражения. Границы рассеяной части отраженного света зависят от физических свойств тела. Направленно-рассеяным отражением обладают, к примеру, глянцевая бумага и матированный металл, мятая или тисненая фольга, водная рябь.При отражении от подобных поверхностей источник света кажется расплывчатым пятном.

Смешанное отражение. Для него характерно присутствие как рассеяного, так и зеркального отражения световых лучей. При этом мы видим одновременно и четкие отражения источников света и саму отражающую поверхность. Такое отражение свойственно, например, фарфору или молоку.

Мы перечислили все встречающиеся в природе виды отражения. Однако в последнее время мы все чаще сталкиваемся с еще одним видом отражения. Может быть, проезжая по ночному шоссе, вы обращали внимание на ярко светящиеся дорожные знаки? Они столь ярки, что не возникает сомнения в том, что они подсвечиваются изнутри лампами. Однако, взглянув на такой знак через боковое стекло, вы едва различите его в темноте — знак "погас". Весь секрет в специальном материале, из которого сделан такой знак. Этот материал называется скотч-лайт, и он обладает особым видом отражения. Он отражает свет практически направленно (с очень малым углом рассеяния) в том же направлении, откуда свет падает. То есть он возвращает свет к источнику. Свет фар Вашего автомобиля, отразившись от знака, возвращается обратно к вам.

Яркость недиффузно отражающей поверхности зависит от направления рассматривания, и не может быть оценена одним общим коэффициентом отражения r. В этом случае приходиться пользоваться коэффициентом яркости ra, являющегося отношением фактической яркости Ba к яркости Bо идеально белой поверхности (идеально диффузной с коэффициентом отражения r= 1), имеющей ту же освещенность.

r = Ba / Bo

Коэффициент яркости среднее значение всех направлений. rά= p для диффузных поверхностей. коэфф. Яркости если больше 1- то это блик.

Большинство объектов съемки имеют среднюю яркость, соответствующую коэффициенту отражения 18%. Именно на яркость такого средне-серого объекта настроены светоприемники современных экспонометров. Для точного контроля экспозиции выпускаются тестовые серые карты и шкалы, имеющие коэффициент отражения 18%.

4. Коэффициенты отражения наиболее часто встречающихся фактур и материалов. Оптические плотности на отражение.

Коэффициенты отражения некоторых поверхностей

|

||

Снег свежевыпавший |

0.96 |

|

Снег лежалый, бумага |

0.60 - 0.80 |

|

краска масляная (белая) |

0.58 - 0.65 |

|

Кожа лица (в среднем) |

0.30 |

|

Кожа лица девушки (светлая) |

0.40 |

|

Бревенчатая стена |

0.20 |

|

Мостовая асфальтовая сухая |

0.10 - 0.12 |

|

Трава свежая |

0.10 - 0.18 |

|

Лес хвойный |

0.04 - 0.07 |

|

Черный бархат |

0.005 - 0.02 |

|

Плотность на отражения D= lg х 1\p

Оптическая плотность – десятичный логарифм величины, обратной коэффициенту пропускания.

Аналогично определяется и оптическая плотность на отражение:

Для измерения оптической плотности служит специальный прибор – денситометр.

Коэффициент пропускания р характеризует прозрачность среды и определяет, какая часть светового потока будет пропущена средой.

Таким образом, степень пропускания светофильтра может быть оценена различными величинами: кратностью, коэффициентом пропускания или оптической плотностью.

Например, светофильтр, имеющий кратность 2, соответственно в два раза ослабляет световой поток, т.е. пропускает 50% света. Коэффициент пропускания такого фильтра будет равен р=0,5, оптическая плотностьа оптическая плотность D=0,3. При съемке с таким светофильтром потребуется в два раза увеличить выдержку, или открыть диафрагму на одну ступень.

Каждая единица оптической плотности уменьшает значение коэффициента пропускания в 10 раз