- •Тема 1 .Сущность и задачи организации производства

- •Тема 2. Общественные формы организации производства. Угледобывающее предприятие как система.

- •2.2. Угледобывающее предприятие как система

- •Тема 3. Классификация затрат рабочего времени

- •Тема 4. Типы производства

- •Тема 5. Управление предприятием, организация оперативного планирования и управления на шахтах

- •Основные задачи диспетчерского управления производством:

- •Тема 6. Способы разработки месторождений полезных ископаемых

- •Преимущества и недостатки открытого способа разработки. Преимущества открытого способа по сравнению с подземным.

- •Тема 7. Основные производственные фонды горной промышленности

- •Тема 8. Обеспечение качества производства продукции

- •Предупреждающее управление качеством предполагает контроль качества по признакам, который ориентирован на определение правильно или неправильно работает весь производственный процесс.

- •8.2. Тотальное управление качеством (tqm)

- •Список рекомендуемой литературы:

Тема 6. Способы разработки месторождений полезных ископаемых

6.1. Технология добычи полезных ископаемых открытым способом

Работы, производимые при добыче полезного ископаемого или породы, называют горными работами. В результате ведения горных работ в толще земной коры образуются пустоты (искусственные полости), которые называют горными выработками.

Различают выработки открытые, расположенные у земной поверхности и имеющие незамкнутый контур поперечного сечения, и подземные – с замкнутым контуром поперечного сечения, расположенные на некоторой глубине от поверхности.

Открытыми горными работами называют комплекс производственных процессов, производимых с земной поверхности для добычи угля или других полезных ископаемых. Чтобы приступить к разработке пласта, необходимо обеспечить к нему доступ, удалив покрывающую толщу пустых пород. Для этого проводят различные открытые горные выработки.

Горное предприятие, представляющее собой совокупность горных выработок и осуществляющее разработку месторождения полезного ископаемого открытым способом, называют карьером. Карьер, предназначенный для добычи угля, называется также разрезом.

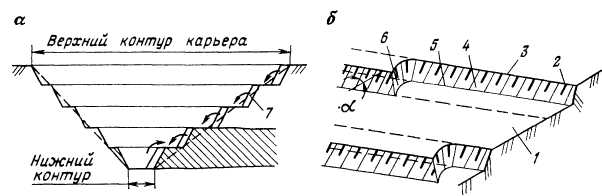

Месторождение (или его часть), разрабатываемое одним карьером, называют карьерным полем. Границами карьерного поля являются поверхности, проходящие через верхний и нижний контуры карьера (рис.6.1). При этом верхним контуром карьера называют линию пересечения борта карьера с земной поверхностью, а нижним – с плоскостью дна карьера, обычно горизонтальной.

Рис. 6.1. Элементы уступа карьера:

1 и 2– соответственно нижняя и верхняя площадки уступа,

3 и 5 – соответственно верхняя и нижняя бровки;

4 – откос; 6 – забой; 7 – борт карьера.

Обводненность карьеров характеризуется коэффициентом водообильности, который определяется количеством воды, приходящейся на 1 т добытого полезного ископаемого.

При открытой разработке месторождение разделяют на горизонтальные слои. Слои вынимают сверху вниз с опережением верхнего слоя по отношению к нижнему. Поэтому в процессе разработки карьер приобретает уступную форму. Уступ разрабатывается последовательными параллельными полосами – заходками. Открытую горную выработку, имеющую значительную длину по сравнению с шириной и глубиной, называют траншеей. Она ограничивается с боков бортами, а снизу – почвой.

Открытым способом добывают твердые полезные ископаемые.

Этапы открытой разработки

Эти этапы можно разделить на такие периоды: 1) подготовительный, 2) осушение месторождения и ограждение его от стока поверхностных вод, 3).вскрытие месторождения, 4) работы по добыче, 5) восстановление поверхности (рекультивация).

Период во время которого проводят первоначальные работы по удалению покрывающих пород для обеспечения доступа к полезному ископаемому называется горно-капитальным периодом.

Вскрышные и добычные работы являются основой эксплуатационного периода.

Когда горно-капитальные работы выполняются одновременно с эксплуатационными, этот период называют освоением проектной мощности карьера.

Вскрышные работы заключаются в удалении пустых пород, закрывающих полезное ископаемое, в результате чего открывается доступ к месторождению. Их начинают от разрезной траншеи.

Трудоемкость разработки определяется относительным объемом вскрышных работ, который характеризуется коэффициентом вскрыши. При постоянной мощности пласта коэффициент вскрыши растет с увеличением мощности покрывающих пород. Следовательно, повышается трудоемкость работы и себестоимость 1 т полезного ископаемого. Наступит момент, когда окажется целесообразным дальнейшую разработку данного месторождения производить не открытым, а подземным способом.

Глубина, при которой себестоимость добычи 1 т полезного ископаемого открытым или подземным способом будет одинаковой, является границей открытой разработки или предельной глубиной карьера, которой соответствует предельный коэффициент вскрыши.

Добычные работы, т. е. работы по извлечению полезного ископаемого, производят после того, как в результате вскрышных работ будет обнажено полезное ископаемое и проведена по нему разрезная траншея.

Масштабы открытых горных работ характеризуют параметры карьера. К ним относятся:

– запасы полезного ископаемого, которые определяют возможный масштаб добычи, срок существования карьера и экономические результаты разработки;

– конечная глубина карьера, которая определяет возможную производственную мощность, размеры по поверхности, общий объем извлекаемой горной массы;

– размеры карьера по простиранию определяются размерами залежи и влияют на глубину и размеры дна карьера, углы откоса его бортов;

– размеры дна карьера, которые устанавливаются на отметке конечной глубины карьера;

– углы откосов борта карьера, определяемые условиями устойчивости пород прибортового массива и размерами транспортных коммуникаций;

– общий объем горной массы в контурах карьера – показатель, определяющий производственную мощность и срок его службы.

Добытые полезные ископаемые транспортируют на обогатительную фабрику или потребителям, вскрышные породы отвозят в отвалы. Отвал – породная насыпь, образующаяся в результате планомерного размещения пустой породы. Отвалы бывают внутренние и внешние. Внутренние отвалы располагаются в выработанном пространстве данного карьера, внешние – за его пределами.

6.2. Технология добычи полезных ископаемых подземным способом

Понятие выработки, формы и размеры поперечного сечения выработок

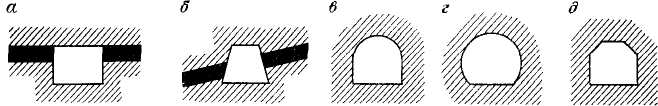

Подземные горные выработки – имеют замкнутый контур поперечного сечения, расположены на некоторой глубине от поверхности. Среди подземных выделяют протяженные, очистные выработки и камеры. Протяженные выработки имеют обычно большую длину и незначительные размеры поперечного сечения. По положению в пространстве они разделяются на вертикальные, горизонтальные и наклонные, что зависит от физико-механических свойств пересекаемых ими пород, срока службы выработки, назначения, а также свойств материала крепи (рис. 6..2).

Наиболее распространенной формой поперечного сечения вертикальных стволов является круглая, редко прямоугольная. Для крепления стволов, имеющих круглую форму применяют монолитный бетон, а прямоугольную – дерево.

Формы поперечных сечений горизонтальных и наклонных выработок более разнообразны. При деревянной крепи - форма прямоугольника или трапеции, при бетонной –сводчатая форма с вертикальными боковыми стенками, при металлической – арочная. В зависимости от величины и направления давления горных пород (бокового или со стороны почвы) выработкам придают круглую или овальную форму.

Рис. 6.2. Формы поперечного сечения выработок:

а – прямоугольная; б – трапециевидная; в – сводчатая; г – арочная;

Размеры поперечного сечения выработки определяются габаритами подъемных сосудов или транспортного оборудования (клети, скипы, вагонетки, электровозы, конвейеры и др.), необходимыми зазорами между крепью и указанным оборудованием, а также количеством воздуха, который должен проходить по выработке. Минимально допустимая площадь поперечного сечения горизонтальных и наклонных выработок составляет 3,7 м2. Отдельные выработки имеют площадь сечения 20 - 25 м2.

Деление шахт на категории по метану

При подземных горных работах из угля и вмещающих пласт пород в горные выработки выделяется метан. Существуют три формы его выделения: обыкновенное, суфлярное и внезапное.

При обыкновенном выделении метан поступает в атмосферу непрерывно сравнительно равномерными порциями со всей открытой площади пласта и пород.

При суфлярном выделении газ поступает из разломов пород, шпуров и скважин в пласте. Продолжительность суфляров – различна – от нескольких дней до нескольких лет.

Под внезапным выделением следует понимать такое динамическое явление, при котором происходит быстрое разрушение части угольного пласта с почти мгновенным выбросом большого количества газа, выносом измельченного угля в прилегающую выработку и образованием характерной полости.

Понятие шахтного поля. Запасы шахтного поля.

Промышленное предприятие, предназначенное для разработки или разведки месторождений полезных ископаемых, называют горным предприятием. Горное предприятие, осуществляющее добычу угля, руд и нерудных полезных ископаемых подземным способом, называют шахтой.

В понятие шахты как включают наземные сооружения и совокупность подземных горных выработок. Несколько шахт и поверхностных цехов, объединенных единым административно-хозяйственным управлением, имеющим общее централизованное хозяйство по переработке и отправке поденного ископаемого, образуют шахтоуправление (рудник).

Современная шахта – высокомеханизированное предприятие, оснащенное производительными машинами и механизмами для добычи и транспортирования полезного ископаемого, проведения горных выработок, водоотлива и перемещения воздуха по выработкам.

В зависимости от размеров месторождения для его разработки может быть заложена одна или несколько шахт, при этом месторождение делят на части. Часть месторождения, отделенная для разработки одной шахте, называется шахтным полем.

Границами шахтного поля являются поверхности, ограничивающие его по простиранию и падению. Длина шахтного поля по простиранию может достигать 20 км, по падению 4 - 5 км. Шахтные поля со всеми расположенными в их пределах выработками изображают на специальных (маркшейдерских) плана.

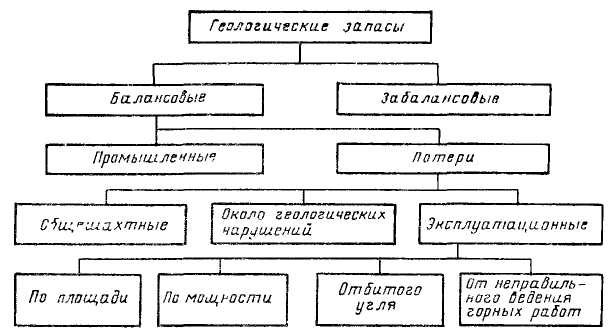

В пределах шахтного поля заключены определенные запасы полезного ископаемого. Различают геологические, балансовые и забалансовые запасы (рис. 6.3).

Геологическими называют общее количество запасов полезного ископаемого месторождения или его части.

Балансовыми называют такие запасы, разработка которых экономически целесообразна; по качеству полезного ископаемого они отвечают требованиям их промышленного использования, а по количеству и условиям залегания пригодны для добычи при современном уровне техники.

Забалансовые запасы не отвечают действующим кондициям по мощности и качеству, однако их следует рассматривать как объект освоения в будущем, по мере развития техники, технологии добычи и переработки полезных ископаемых.

Рис. 6.3. Классификация запасов и потерь угля

Объем балансовых запасов равен объему геологических запасов за вычетом объема забалансовых запасов.

К забалансовым относят запасы, которые сосредоточены в пластах нерабочей мощности или уголь имеет высокую зольность сверхлимитное содержание серы, или залегают на глубине, недоступной для разработки с использованием существующей технологии.

Запасы полезного ископаемого в зависимости от их изученности подразделяются на четыре категории: А, В, С1 и С2.

К категории А относятся запасы, детально изученные с помощью горных выработок; имеются полные данные о качестве полезного ископаемого.

К категории В относятся запасы, которые разведаны и изучены в меньшей степени, чем запасы категории А.

К категории С1 относятся запасы, которые установлены на основании данных отдельных разведочных выработок, геологических и геофизических съемок; условия залегания и качество полезного ископаемого изучены в общих чертах.

К категории С2 относятся запасы, оцененные только по геологическим данным.

Строительство новой шахты допускается в том случае, когда запасы категории А+В составляют более 50% общих запасов шахтного поля, а остальная часть относится к категории С1.

Потери балансовых запасов. При разработке шахтного поля не все балансовые запасы могут быть выданы на поверхность. Часть их остается в недрах и составляет потери.

Величина

потерь выражается в виде коэффициента

потерь,

представляющего отношение количества

потерянного полезного ископаемого к

его балансовым запасам (![]() ).

).

![]() ,

(6.1)

,

(6.1)

Потери полезного ископаемого принято разделять на три группы.

1. Потери в барьерных целиках, называемые общешахтными. Барьерные целики изолируют шахтные поля, предохраняют действующие горные выработки от прорыва в них поверхностных или подземных вод или ликвидированных горных выработок.

Потери, связанные с геологическими нарушениями пластов и окружающих пород не позволяющими вести нормальную отработку участков.

Потери эксплуатационные, которые включают:

- потери по площади (не вынимаемые части целиков);

- и по мощности пласта (пачки угля, оставленные в кровле, почве или между слоями пласта);

-потери от неправильного ведения горных работ;

-потери отбивного угля в результате неполной выдачи его из очистного забоя, при взрывных работах, при транспортировании по выработкам.

Промышленные запасы. Часть балансовых запасов, которая может быть выдана на поверхность при разработке месторождения, называется промышленными запасами; они равны балансовым за вычетом потерь. Потери угля (%), определяются по формуле

![]() . (6.1)

. (6.1)

где

![]() - промышленные запасы шахтного поля, т;

- промышленные запасы шахтного поля, т;

![]() -балансовые запасы

шахтного поля, т.

-балансовые запасы

шахтного поля, т.

Количество полезного ископаемого, добываемого из месторождения, оценивается коэффициентом извлечения, который показывает, какую часть балансовых запасов выдают на поверхность.

По степени подготовленности к добыче промышленные запасы разделяются на:

Вскрытые запасы – часть промышленных запасов, для разработки которых не требуется дополнительного проведения капитальных горных выработок (стволов, штолен, капитальных квершлагов, бремсбергов), т. е. выработок, проводимых за счет капитальных вложений и зачисленных на баланс основных фондов предприятия.

Подготовленные запасы – часть вскрытых запасов, которые оконтурены основными выработками и не требуют для дальнейшей их подготовки к очистной выемке проведения дополнительных подготовительных выработок.

Готовыми к выемке запасами считают часть подготовленных запасов, для извлечения которых проведены все подготовительные и нарезные выработки и закончены работы по подготовке очистных забоев.

Основные параметры шахты

Различают производственную и проектную мощности шахты.

Производственная мощность шахты – максимально возможная в реальных условиях добыча полезного ископаемого установленного качества в единицу времени (сутки, год), определяемая исходя из условий производства в рассматриваемом периоде на основе наиболее полного использования оборудования, рационального режима работы, эффективной технологии и организации производства при соблюдении требований безопасности и правил технической эксплуатации.

Проектная мощность А – потенциально возможный объем добычи угля, предусмотренный утвержденным проектом и соответствующий заложенным решениям по технике, технологии и организации работ, измеряется в т/год или т/сут.

Срок службы Т предприятия – время, в течение которого будут извлекаться промышленные запасы. Следовательно, между основными параметрами угольной шахты существует следующая зависимость:

![]() (6.3)

(6.3)

т. е. при постоянных запасах с увеличением проектной мощности шахты срок службы ее уменьшается.

С увеличением проектной мощности шахты объем капиталовложений при ее строительстве, отнесенных к 1 т промышленных запасов, возрастает, эксплуатационные же затраты, которые связаны с обслуживанием подъема, водоотлива, содержанием административно-хозяйственного аппарата, из-за сокращения срока службы шахты, наоборот, уменьшаются.

Срок службы шахт получается как производная величина при обосновании мощности шахты и запасов ее поля.

На протяжении всего срока службы предприятия выделяются следующие этапы:

-строительство и ввод в эксплуатацию;

-освоение проектной мощности, стабильная работа;

-подготовка новых горизонтов (или реконструкция);

-затухание добычи и выбытие мощности.

Производственная мощность шахты не является величиной постоянной. Под влиянием изменения горно-геологических условий, технического прогресса, возможной реконструкции она меняется во времени.

Стадии разработки месторождения

Полезное ископаемое чаще всего залегает глубоко под землей. Вскрытием называют обеспечение доступа с поверхности земли к месторождению путем проведения горных выработок для создания условий подготовки полезного ископаемого к выемке.

Вскрывающие выработки делятся на главные ((имеющие выход на поверхность (стволы, штольни), и вспомогательные (не имеющие выхода на поверхность (квершлаги, слепые стволы, гезенки).Подготовкой называют проведение подготовительных выработок после вскрытия шахтного поля, обеспечивающих условия для ведения очистной выемки.

Очистная выемка – комплекс работ по извлечению (добыванию) полезного ископаемого в очистном забое, она составляет сущность (цель) подземной разработки.

Главная особенность технологии добычи – постоянное перемещение рабочего места в пространстве, которое обеспечивается систематическим воспроизводством фронта очистных забоев путем проведения подготовительных и нарезных выработок.

Совокупность работ по вскрытию, подготовке месторождения и выемке полезных ископаемых называют подземной разработкой месторождения.

При этом должны быть обеспечены такие основные требования:

применение наиболее рациональных и эффективных методов добычи основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых, недопущение сверхнормативных потерь и сверхнормативного разубоживания полезных ископаемых, а также выборочной отработки богатых участков месторождений, приводящей к необоснованным потерям балансовых запасов полезных ископаемых;

осуществление доразведки месторождений полезных ископаемых и иных геологических работ, проведение маркшейдерских работ, а также ведение предусмотренной технической документации;

учет состояния и движения запасов, потерь и разубоживание полезных ископаемых; сохранение запасов полезных ископаемых, консервируемых в недрах;

сохранение и учет попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых, а также отходов производства, содержащих полезные компоненты;

рациональное использование вскрышных пород и отходов производства, а также правильное их размещение;

безопасность для жизни и здоровья работников и населения, охрана недр и других объектов окружающей природной среды, зданий и сооружений; разработка и утверждение планов ликвидации аварий.