- •Дисциплина: «Метрология, стандартизация и сертификация»

- •Реферат

- •Содержание

- •Введение

- •Глава 1. Физическая величина и ее измерение

- •1.1 Физическая величина

- •1.2 Измерение физических величин

- •1.2.1 Классификация и основные характеристики измерений

- •Глава 2. Статические и динамические измерения физических величин

- •2.1 Динамические измерения

- •2.2 Статические измерения

- •Глава 3. Обработка результатов измерений

- •3.1 Обработка результатов прямых измерений

- •3.2 Обработка результатов косвенных измерений

- •3.3 Обработка результатов совместных измерений

- •Глава 4. Представление результатов измерений

- •4.1 Формы представления результатов измерений

- •4.2 Нормированные формы представления результатов измерений и оценки неопределенности результатов измерений

- •4.3 Требования к оформлению результата измерений

- •Практическая часть.

- •6.Заключение

- •7. Список использованных источников:

Глава 3. Обработка результатов измерений

Любые измерения направлены на получение результата, т.е. оценки истинного значения физической величины в принятых единицах. Вследствие несовершенства средств и методов измерений, воздействие внешних факторов и многих других причин результат каждого измерения неизбежно отягощен погрешностью. Качество измерения тем выше, чем ближе результат измерения оказывается к истинному значению. Количественной характеристикой качества измерений является погрешность измерения, определяемая как разность между измеренным хизм и истинным хист значениями измеряемой величины:

dх=хизм –хист , (3.1)

где dx- погрешность измерения.

Результат измерений должен сопровождаться указанием погрешности, с которой он получен.

Погрешность измерений – отклонение результатов измерений от истинного (действительного) значения измеряемой величины.

Достоверность измерений определяется степенью доверия к результату измерения и характеризуется вероятностью того, что истинное значение измеряемой величины находится в указанных пределах. Данная вероятность называется доверительной [7].

Истинное значение физической величины неизвестно и применяется в теоретических исследованиях; действительное значение величины определяется экспериментально из предположения, что результат эксперимента (измерения) наиболее близок к истинному значению величины.

Цель любого измерения – это получение результата измерений с оценкой

истинного

значения измеряемой величины. Для этого

проводится обработка

результатов измерений,

в большинстве случаев с помощью

вероятностно-статистических методов

теории вероятностей и математической

статистики.

истинного

значения измеряемой величины. Для этого

проводится обработка

результатов измерений,

в большинстве случаев с помощью

вероятностно-статистических методов

теории вероятностей и математической

статистики.

3.1 Обработка результатов прямых измерений

Пусть

результаты n

прямых измерений равны

![]() . Предположим, что истинное значение

измеряемой величины равно a

, тогда -

. Предположим, что истинное значение

измеряемой величины равно a

, тогда -![]() погрешность

погрешность

i-го измерения.

Относительно погрешности предполагаются следующие допущения:

1)

![]() -

случайная величина с нормальным

распределением.

-

случайная величина с нормальным

распределением.

2)

Математическое ожидание

![]() (отсутствует систематическая погрешность).

(отсутствует систематическая погрешность).

3)

Погрешность

имеет дисперсию

![]() , которая не меняется в зависимости от

номера измерения, т.е. измерение

равноточное.

, которая не меняется в зависимости от

номера измерения, т.е. измерение

равноточное.

4) Измерения независимы.

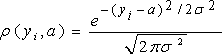

При этих допущениях плотность распределения результата измерения yi запишется в виде:

(3.1.1).

(3.1.1).

В данном случае истинное значение измеряемой величины a входит в формулу (2.3.1) как параметр.

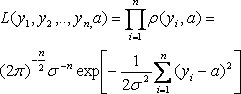

Вследствие независимости отдельных измерений плотность распределения системы величин выражается формулой:

![]() (3.1.2).

(3.1.2).

С

учетом (2.3.1) и независимости

их многомерная плотность распределения

(2.3.2) представляет собой функцию

правдоподобия:

С

учетом (2.3.1) и независимости

их многомерная плотность распределения

(2.3.2) представляет собой функцию

правдоподобия:

.

(3.1.3)

.

(3.1.3)

Используя функцию правдоподобия (3.1.3) необходимо найти оценку a0 для измеряемой величины a таким образом, чтобы в (3.1.3) a=a0 выполнялось условие:

![]() .

(3.1.4)

.

(3.1.4)

Для выполнения (4.1.4) необходимо, чтобы

![]() .

(3.1.5)

.

(3.1.5)

По сути условие (3.1.5) является формулировкой критерия наименьших квадратов, т.е. для нормального распределения оценки по методу наименьших квадратов и методу максимального правдоподобия совпадают.

Из (4.1.4) и (4.1.5) можно получить также наилучшую оценку

![]() .

(3.1.6)

.

(3.1.6)

Важно понимать, что полученная оценка является случайной величиной с нормальным распределением. При этом

![]() .

(3.1.7)

.

(3.1.7)

Таким

образом, получая

![]() ,

мы увеличиваем точность измерений, т.к.

дисперсия этой величины в n раз меньше

дисперсии отдельных измерений. Случайная

погрешность при этом уменьшится в

,

мы увеличиваем точность измерений, т.к.

дисперсия этой величины в n раз меньше

дисперсии отдельных измерений. Случайная

погрешность при этом уменьшится в

![]() раз.

раз.

Для оценки неопределенности величины a0 необходимо получить оценку погрешности (дисперсии). Для этого прологарифмируем функцию максимального правдоподобия (3.1. 3) и оценку дисперсии найдем из условия

![]() (3.1.8)

(3.1.8)

После

дифференцирования получим

После

дифференцирования получим

![]() ,

(3.1.9)

,

(3.1.9)

а

далее, оценку дисперсии

![]() :

:

![]() . (3.1.10)

. (3.1.10)

Таким образом мы доказали, что для нормально распределенных данных СКО является лучшей оценкой дисперсии.