- •Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

- •Введение

- •1. Краткая характеристика участков

- •1.1. Техническое оснащение станций и перегонов

- •Корреспонденция гружёных поездопотоков

- •1.3. Регулировочное задание

- •1.4. Размеры пассажирского движения.

- •Организация местной работы

- •Развоз местного груза на участке в ‑ б

- •Развоз местного груза на участке г ‑ в

- •График движения поездов

- •3.1. Размеры движения поездов по участкам

- •3.2. Элементы графика движения поездов

- •3.2.1. Перегонное время хода поездов

- •3. 2. 2. Станционный интервал неодновременного прибытия

- •3.2.3. Станционный интервал скрещения

- •3.2.4. Станционный интервал попутного прибытия

- •3.2.5. Станционный интервал попутного отправления

- •Пропускная способность участков

- •3.3.1. Наличная пропускная способность участка г – в

- •3.3.2. Потребная пропускная способность участка г – в

- •3.4.2. План-график местной работы

- •Показатели графика движения

- •Среднесуточный пробег локомотива

3.2.5. Станционный интервал попутного отправления

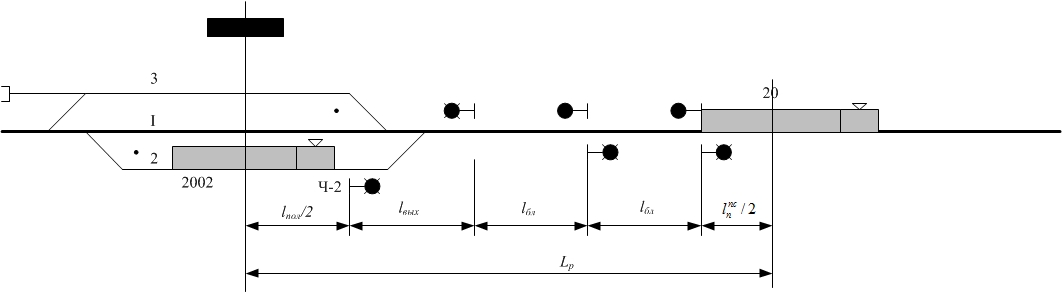

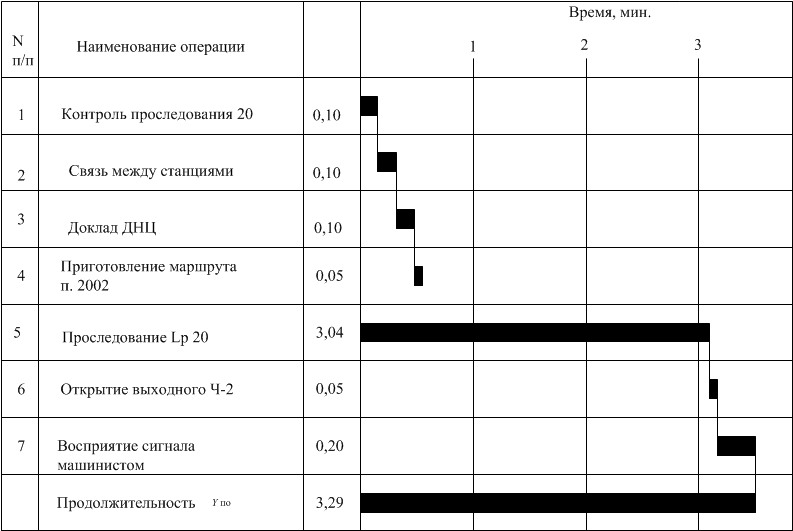

Станционный интервал попутного отправления τпо (рис. 11) – минимальный промежуток времени между отправлением (проследованием) поезда и отправлением в том же направлении на тот же перегон следующего поезда.

Величина этого интервала определяется продолжительностью выполнения следующих операций:

проследования поездом № 20 расстояния Lр (в данном примере tпр=3,04 мин.):

(5)

(5)

открытия выходного сигнала поезду № 2002 (приготовление маршрута выполняется параллельно предыдущему пункту);

восприятия машинистом поезда № 2002 изменения показания выходного сигнала;

подачи сигнала отправления и приведения поезда в движение.

График операций приведён в табл. 10.

Рис. 11. Схема расположения попутных поездов при обгоне

Таблица 10.

При построении графика движение τпо принимается равным 4 мин.

Пропускная способность участков

Различают наличную и потребную пропускную способности. Под наличной понимают пропускную способность, которой обладает участок исходя из своей технической оснащённости. Потребной называется пропускная способность, которая необходима для освоения заданных размеров движения.

Пропускная способность для однопутной линии выражается числом пар поездов, а для двухпутной – числом поездов для каждого направления в отдельности.

Наличная пропускная способность определяется по формуле:

=

=

,

(6)

,

(6)

где 1440 – число минут в сутках;

tтехн – продолжительность технологического «окна»;

αн ‑ коэффициент надежности работы технических устройств;

– число пар поездов

(или поездов) в периоде графика;

– число пар поездов

(или поездов) в периоде графика;

– период графика

на ограничивающем (наибольшем по времени

хода пары поездов) перегоне; мин).

– период графика

на ограничивающем (наибольшем по времени

хода пары поездов) перегоне; мин).

3.3.1. Наличная пропускная способность участка г – в

Наличная пропускная способность однопутного участка определяется по ограничивающему перегону по формуле 6. Для примера принимается: tтехн=60 мин., αн=0,95, kпер=1.

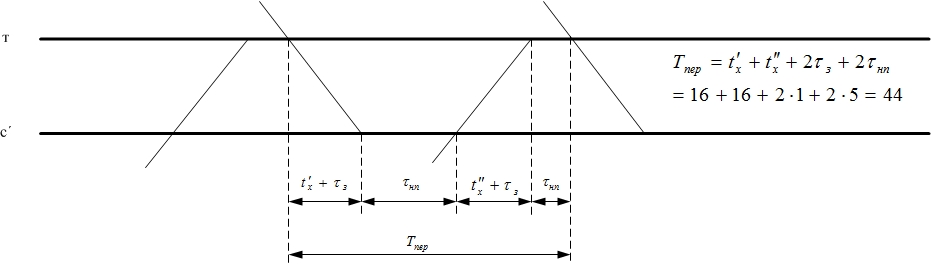

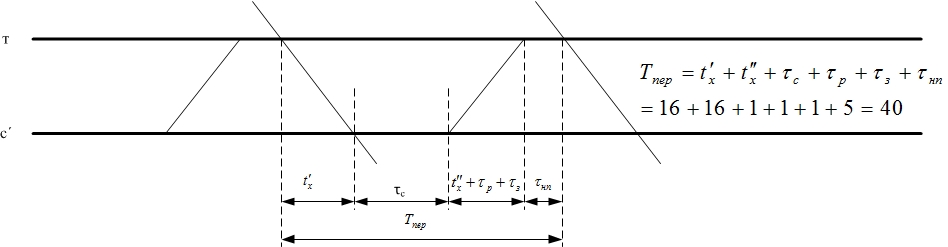

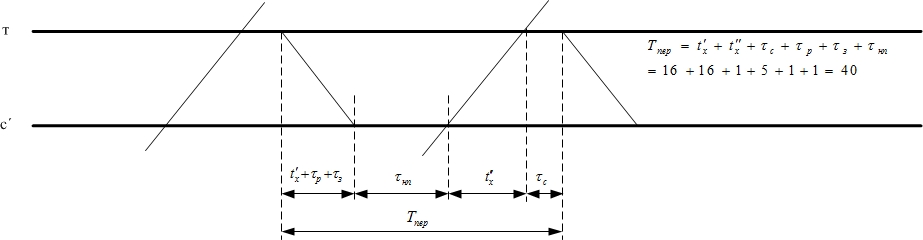

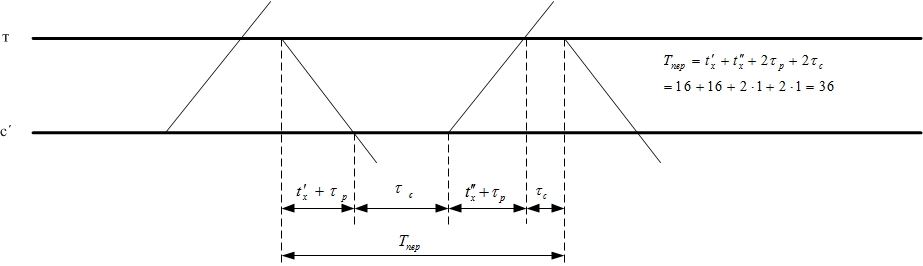

Период графика состоит из суммы станционных интервалов и перегонного времени хода с учётом разгонов и замедлений, применяемых в зависимости от схемы прокладки поездов на графике. На участке Г – В ограничивающим является перегон с' – т (рис. 12) протяжённостью 16 км. Возможны четыре схемы прокладки поездов по ограничивающему перегону:

мин

а) поезда входят на перегон сходу;

мин

б) нечетные поезда следуют сходу;

мин

в) четные поезда следуют сходу;

мин

г) поезда выходят из перегона сходу.

Рис.12. Схемы пропуска поездов по максимальному (ограничивающему) перегону

Максимальная наличная пропускная способность обеспечивается в случае прокладки поездов на ограничивающем перегоне с' – т по четвёртой схеме (Tпер=36 мин.).

.

.

3.3.2. Потребная пропускная способность участка г – в

Потребная пропускная способность определяется по формуле:

пар поездов

(7)

пар поездов

(7)

где N – число пар, соответственно, грузовых, пассажирских и сборных поездов, следующих по участку Г – В;

ε – коэффициенты съёма, соответственно, пассажирских и сборных поездов.

Для участка Г ‑ В в расчётах принимается: εпас=1,3, εсб=1,5.

Подставив данные в формулу 7, получим:

NпотрГ-В=11+7×1,3+1×1,5=22 пары поездов.

Полученный результат сравнивается с величиной наличной пропускной способности того же участка. Необходимо, чтобы выполнялось условие: Nнал> Nпотр. Для рассматриваемого примера это условие выполняется.

3.3.3. Наличная пропускная способность участка В – Б

Наличная пропускная способность двухпутного участка также определяется по формуле 6. Для примера принимается: tтехн=120 мин., αн=0,94, kпер=1, Tпер=I=10 мин.

.

.

3.3.4. Потребная пропускная способность участка В – Б

Потребная пропускная способность двухпутного участка В – Б определяется так же, как и для однопутного участка Г – В. Коэффициенты съёма принимают следующие значения: εпас=2,5, εсб=4. Для рассматриваемого примера получим:

NпотрВ-Б=23+10×2,5+1×4=52 поезда.

Для участка В – Б Nнал=124> Nпотр=52.

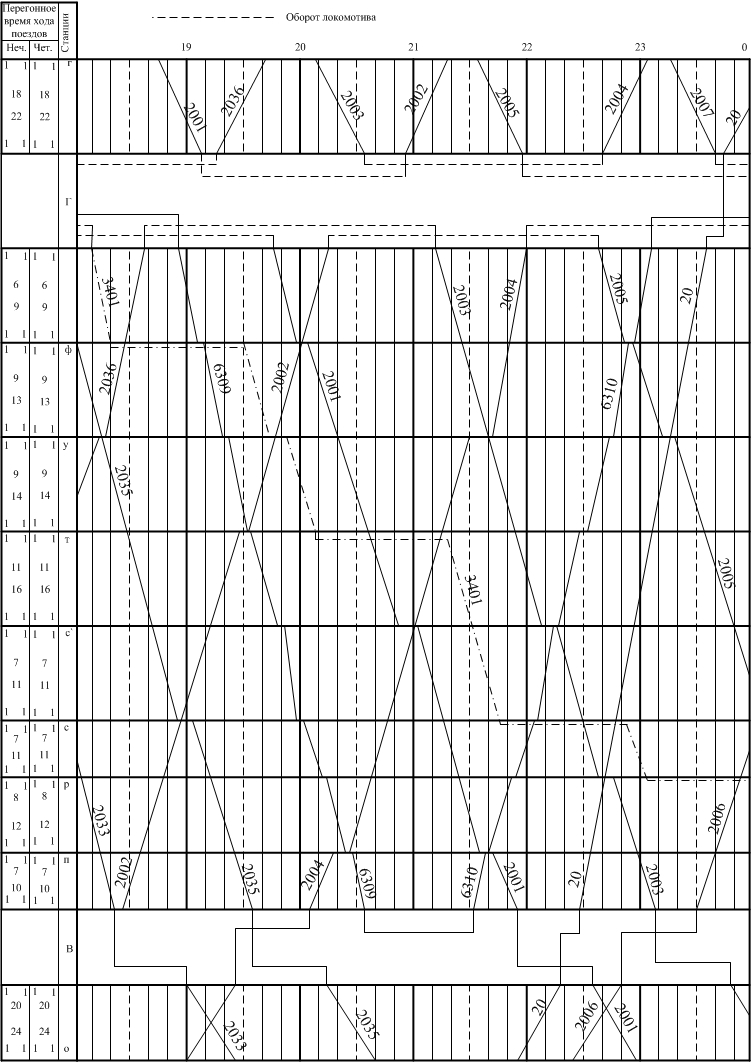

3.4. Составление графика движения

3.4.1. Требования к графику движения

Составление графика движения начинается с однопутного участка. Сначала с учётом времени хода грузовых поездов по участку определяются промежуточные станции скрещения поездов, и наносится сетка пропуска грузовых поездов. После этого прокладываются нитки пассажирских, а затем грузовых поездов. При значительном резерве пропускной способности в первую очередь учитывается оборот поездных локомотивов по участковым станциям. Нитки сборных поездов наносятся с учётом схемы их расположения на участке (рис. 6, 8).

Фрагмент графика приведён на рис. 13. На станции Г предусмотрен оборот поездных локомотивов. Так, из-под четного поезда №2036 локомотив по обороту подается под состав нечетного поезда 2003. Сборный поезд 3401 работает на промежуточных станциях ф, т, с, р. Пригородные поезда №6309 и №6310 проходят по участку с остановками на промежуточных станциях по 2 мин. Скорый поезд №20 следует без остановок на промежуточных станциях.

Рис.13. Фрагмент графика движения поездов на участке Г-В