- •Оглавление

- •Глава 1. Структурная организация сердечно-сосудистой системы 5

- •Глава 2. Физиологические основы сердечной деятельности 23

- •Глава 3. Физиология сосудистого русла 58

- •Глава 4. Схематическое представление сущности нейрогуморальных

- •Глава 5. Тестовые задания для контроля знаний 87

- •Передмова

- •Глава 1 структурная организация сердечно-сосудистой системы Общий план строения и функциональное значение кардиоваскулярной системы

- •Морфо-функциональная характеристика сосудистого русла

- •Макро-микроскопическое строение сердца

- •Глава 2 физиологические основы сердечной деятельности Основные закономерности работы и функциональное значение сердца

- •Структурная организация и функциональная роль проводящей системы сердца

- •Характеристика сократимости миокарда

- •Электрофизиологические характеристики миокардиальных клеток

- •Влияние вегетативных нейромедиаторов (катехоламинов и ацетилхолина) на электрическую активность пейсмекерных клеток

- •Понятие о сердечном цикле, его фазы

- •Механизмы венозного возврата крови к сердцу

- •Систолический и минутный объем кровотока как основные параметры интенсивности сердечной деятельности

- •Энергетическое обеспечение миокарда

- •Механизмы регуляции сердечной деятельности

- •II еферентний парасимпатичний нейрон вузла чутливий нейрон вузла

- •Краткая характеристика методов оценки функционального состояния сердца

- •Электрокардиография как один из методов оценки функционального состояния сердца

- •Некоторые патологические типы электрокардиограммы

- •Глава 3 физиология сосудистого русла Краткая характеристика основных гемодинамических показателей

- •Основные механизмы транскапиллярного обмена

- •Регионарное кровообращение

- •Нейрогуморальные механизмы регуляции кровообращения

- •Глава 4

- •Минутный объем кровотока

- •Системное артериальное давление

- •Общие представления о нейрогуморальных механизмах регуляции сосудистого тонуса и артериального давления

- •Нервным влияниям

- •Гуморальным влияниям

- •Вазодилятаторы:

- •Вазоконстрикторы:

- •Повышение артериального давления Роль вазопрессина (антидиуретического гормона) в регуляции сосудистого тонуса, объема циркулирующей крови и артериального давления

- •Стимулы:

- •Повышение артериального давления Роль гистамина в регуляции сосудистого тонуса, периферического сосудистого сопротивления и артериального давления

- •Роль серотонина в регуляции периферического сосудистого сопротивления и артериального давления

- •Продуцируется:

- •Мигрень

- •Роль калликреин-кининовой системы в регуляции сосудистого тонуса и местного кровотока

- •Оказывают выраженный сосудорасширяющий эффект (местный)

- •Увеличивают проницаемость капилляров

- •Поддержание системного ад на нормальном уровне рефлекторные механизмы регуляции артериального давления "на выходе системы" ("по рассогласованию")

- •Общая характеристика местных механизмов регуляции кровообращения

- •Местные механизмы регуляции кровообращения

- •Глава 5 тестовые задания для контроля знаний Тесты по морфологии сердечно-сосудистой системы

- •Тесты по физиологии сердечной деятельности

- •Тесты по физиологии сосудистого русла

- •Ответы на тестовые задания Ответы на тесты по морфологии сердечно-сосудистой системы

- •Ответы на тесты по физиологии сердечной деятельности

- •Ответы на тесты по физиологии сосудистого русла

- •Ситуационные задачи по физиологии кровообращения с ответами и пояснениями

- •Список рекомендуемой литературы

Электрокардиография как один из методов оценки функционального состояния сердца

Одним из наиболее доступных и быстрых неинвазивных методов оценки функционального состояния сердечной мышцы (прежде всего проводящей системы сердца) является электрокардиография. Данный метод основан на регистрации электрических потенциалов, возникающих между определенными участками электрического поля сердца в процессе сердечного цикла. В каждый данный момент сердечного цикла миокардиальные клетки могут либо покоиться, либо находиться в возбужденном состоянии, либо восстанавливать свой исходный потенциал (мембранный потенциал покоя) после предшествующего возбуждения (т.е. находиться в фазе реполяризации). В связи с тем, что миокард состоит из огромного количества клеток, и все они возбуждаются, а затем реполяризуются не строго синхронно, возникает такая ситуация, когда группы миокардиальных клеток могут быть по-разному заряжены. Так, одни миокардиоциты, которые находятся в состоянии покоя, заряжены снаружи положительно, а другие, которые в этот момент могут быть возбуждены, – напротив, отрицательно. Соответственно в каждый данный момент сердечного цикла между определенными группами по-разному заряженных миокардиальных клеток возникает разность потенциалов; а в связи с тем, что в состав миокарда входит огромное количество клеток, такая разность потенциалов, как правило, имеет довольно большое значение. Ткани тела, в свою очередь, обладают хорошей электропроводностью, и регистрировать разность потенциалов между какими-то участками электрического поля сердца можно непосредственно с поверхности тела, используя усилитель электрических сигналов. Именно на данном принципе и основан метод электрокардиографии, введенный в клиническую практику В. Эйнтховеном, А.Ф. Самойловым, Т. Льюисом и В.Ф. Зелениным в 1903 г.

Электрокардиограмма – это кривая, отражающая динамику разности потенциалов между двумя точками электрического поля сердца в процессе сердечного цикла. Она характеризует состояние возбудимости и проводимости сердечной мышцы. Между тем о состоянии сократительного миокарда, собственно и обеспечивающего насосную функцию сердца, на основании электрокардиограммы (ЭКГ) можно судить лишь косвенно. Более того, проводящие кардиомиоциты более устойчивы к ишемии (нарушению кровоснабжения), чем рабочие, в связи с чем, они, как правило, вовлекаются в патологический процесс при ишемической болезни сердца гораздо позднее рабочих, и на самой ЭКГ на начальных этапах ишемической болезни сердца может и не быть никаких изменений. Следовательно, данный метод не позволяет непосредственно оценить состояние рабочего миокарда и сократимость сердца, что и является одним из существенных его недостатков. В то же время электрокардиография дает возможность исследовать работу проводящей системы сердца, выявлять различные аритмии и устанавливать их природу. Более того, широкая доступность, быстрота и легкость регистрации электрокардиограммы делают метод электрокардиографии незаменимым для начальной быстрой оценки функционального состояния сердца.

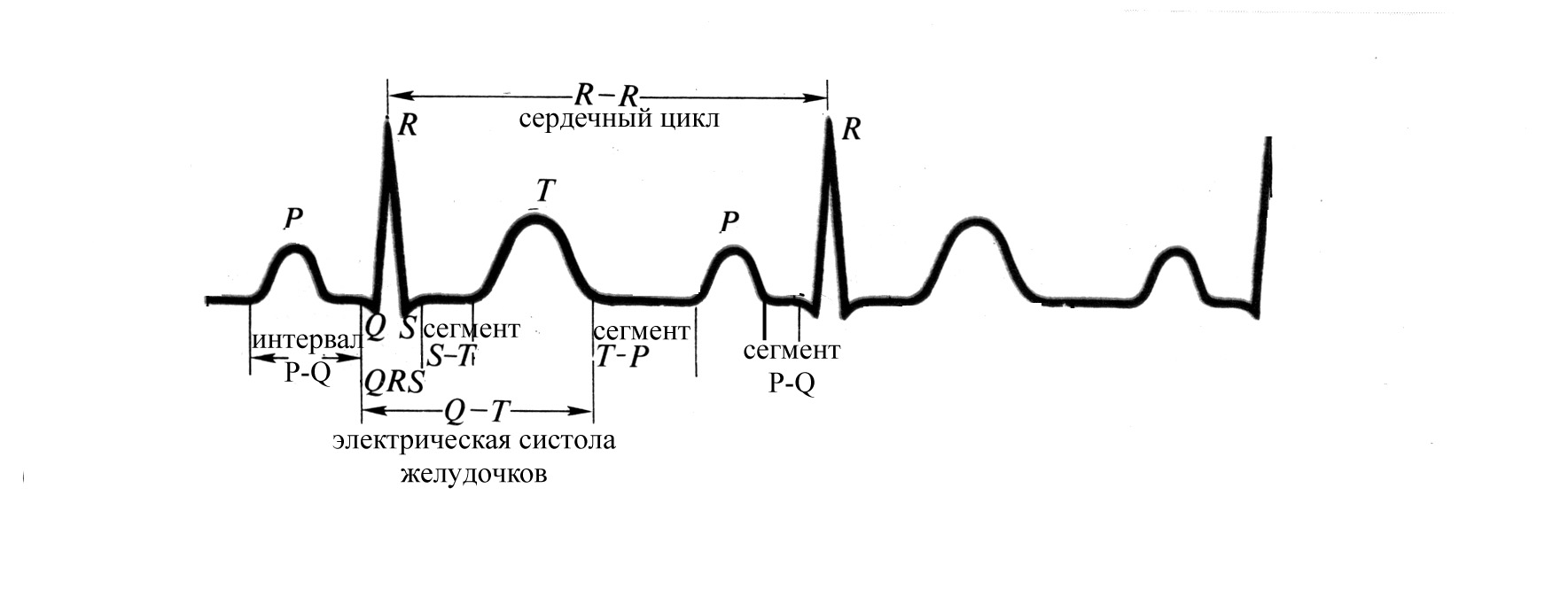

Рис. 41. Схема электрокардиограммы (по Коробкову А.В. и Чесноковой С.А., 1987)

В связи с многокамерностью сердца млекопитающих и постепенным последовательным охватом возбуждением его камер, электрокардиограмма имеет очень сложный вид. Причем с позиций электрокардиологии сердце состоит из двух возбудимых систем – двух мышц: мышцы предсердий и мышцы желудочков, разделенных фиброзной соединительнотканной перегородкой. Связь между этими двумя мышцами и передачу возбуждения осуществляет проводящая система. В связи с тем, что мышечная масса проводящей системы очень мала по сравнению с рабочим миокардом, усиление стандартных электрокардиографов не позволяет улавливать разность потенциалов между группами по-разному заряженных проводящих кардиомиоцитов. Таким образом, обычная электрокардиограмма отражает последовательный охват возбуждением сократительного миокарда предсердий и желудочков, а поскольку предсердия и желудочки разделены плотной волокнистой соединительной тканью, формирующей атриовентрикулярную перегородку, ЭКГ не позволяет зарегистрировать разность потенциалов между по-разному заряженными кардиомиоцитами предсердий и желудочков. Регистрируемые же на ЭКГ зубцы отражают разность потенциалов между по-разному заряженными группами кардиомиоцитов либо предсердий, либо желудочков.

На электрокардиограмме выделяют:

зубцы – отклонения от изоэлектрической (нулевой) линии, возникают тогда, когда появляется разность потенциалов между какими-то по-разному заряженными участками миокарда (уже деполяризованными и еще покоящимися или уже реполяризованными и еще возбужденными)

сегменты – промежутки между зубцами (участки изоэлектрической линии между зубцами); появляются тогда, когда разность потенциалов между определенными участками миокарда исчезает (т.е. миокардиоциты, их образующие, становятся одинаково заряженными – либо все возбуждены, либо все реполяризованы после возбуждения и перешли к состоянию покоя)

интервалы представляют собой совокупность определенного зубца и сегмента.

На электрокардиограмме выделяют 5 зубцов:

зубец Р – обусловлен постепенным охватом возбуждением рабочего миокарда предсердий, в норме его амплитуда должна быть менее 0,25 мВ

зубцы Q, R, S и Т характеризуют охват возбуждением (зубцы Q, R и S) и последующую реполяризацию (зубец Т) миокарда желудочков, в связи с чем в совокупности называются электрической систолой желудочков или желудочковым комплексом

зубец Q – соответствует началу охвата возбуждением рабочего миокарда желудочков, а именно возбуждению внутренней их стенки и верхушки желудочков (т.е. тех областей, где заложен пучок Гиса и его ножки), в норме амплитуда этого зубца должна составлять 1/4 от зубца R

зубец R – обусловлен охватом возбуждением латеральной стенки и основания желудочков, самый выступающий и к тому же островершинный зубец

зубец S – соответствует охвату возбуждением наружной поверхности миокарда желудочков, к его окончанию миокард желудочков уже полностью охвачен возбуждением и происходит выход на изоэлектрическую линию. В норме суммарная амплитуда зубцов R и S должна быть более 0,6 мВ

зубец Т – соответствует моменту реполяризации в рабочем миокарде желудочков; представляет собой самую изменчивую часть ЭКГ, поскольку при ишемии миокарда в первую очередь нарушаются процессы, обеспечивающие реполяризацию миокардиальных клеток, а потом уже и деполяризацию. В норме амплитуда зубца Т должна составлять от 1/6 до 2/3 от зубца R

зубец U является непостоянной частью ЭКГ человека (иногда регистрируется после зубца Т), возможно, этот зубец отражает реполяризацию конечных ветвей проводящей системы сердца.

Видимое отображение на ЭКГ зубца, вызванного реполяризацией предсердий, отсутствует в связи с тем, что по времени он совпадает с мощным комплексом QRS и поглощается им. Вместе с тем при поперечной блокаде сердца, когда не каждый зубец Р сопровождается комплексом QRS, на ЭКГ после зубца Р появляется предсердный зубец Та (Татриум), отражающий реполяризацию предсердий.

На основании амплитуды некоторых зубцов QRST-комплекса в определенных отведениях можно косвенно оценить состояние рабочего миокарда желудочков, в частности, выявить их гипертрофию. Так, гипертрофия желудочков имеет место в случае, если

Sv![]() +

Rv

+

Rv![]() >28-38

мВ;

>28-38

мВ;

Rv /Tv >10;

Rv![]() /Tv

> 10;

/Tv

> 10;

где Sv ; Rv ; Rv ; Tv ; Tv – амплитуда зубцов в данных отведениях.

Наиболее важными с клинической точки зрения сегментами ЭКГ являются:

сегмент Р-Q (участок изоэлектрической линии от конца зубца Р до начала зубца Q) характеризует время проведения возбуждения через атриовентрикулярный узел к пучку Гиса, соответствует возбужденному состоянию всего миокарда предсердий

сегмент S-Т (участок изоэлектрической линии между зубцами S и Т) соответствует периоду, при котором все миокардиоциты рабочего миокарда желудочков охвачены возбуждением и продолжают находиться в возбужденном состоянии

сегмент Т-Р (участок изоэлектрической линии между зубцами Т и Р) отражает общую паузу сердца.

На ЭКГ различают следующие интервалы:

интервал Р-Q (участок ЭКГ, включающий зубец Р и сегмент Р-Q), отражает время проведения возбуждения от синоатриального узла по рабочему миокарду предсердий к атриовентрикулярному, а затем – к пучку Гиса; в норме его продолжительность находится в пределах 0,12-0,18 с. Увеличение этого интервала указывает на замедление проводимости в атриовентрикулярном узле или пучке Гиса

интервал QRS (включает зубцы Q, R и S) характеризует время охвата возбуждением рабочего миокарда желудочков; в норме его продолжительность находится в пределах 0,06-0,09 с. Начало этого интервала совпадает с реполяризацией предсердий. Расширение комплекса QRS (более 0,12 с) служит признаком нарушения внутрижелудочкового проведения возбуждения

интервал QRSТ (или интервал Q-Т, электрическая систола желудочков или желудочковый комплекс) отражает процесс деполяризации и последующей реполяризации в рабочем миокарде желудочков; в норме его продолжительность (при частоте около 70 уд./мин) находится в пределах 0,32-0,39 с. Продолжительность интервала Q-Т зависит от частоты сердечных сокращений. Так, при частоте сердечных сокращений 40 уд./мин длительность электрической систолы желудочков составляет 0,5 с, тогда как при увеличении частоты до 180 уд./мин данный интервал сокращается до 0,2 с

интервал R-R (участок между вершинами двух соседних одноименных зубцов – сердечный цикл; обычно при определении сердечного цикла учитывают зубцы R, поскольку они являются островершинными и самыми выступающими зубцами ЭКГ). Зная продолжительность сердечного цикла, можно рассчитать, сколько таких циклов осуществляется в одну минуту (т.е. частоту сердечных сокращений). Продолжительность сердечного цикла может варьировать в довольно широких пределах и напрямую зависит от частоты сердечных сокращений.

Электрические силовые линии электрического поля сердца распространяются по всей поверхности тела, но вследствие определенного расположением сердца в грудной клетке (несимметрично средней линии грудной клетки), а также определенной формой поверхности тела, их распределение в различных участках тела человека не является одинаковым. В связи с отмеченным форма ЭКГ и амплитуда ее зубцов у одного и того же человека в случае регистрации ЭКГ от различных участков поверхности тела будут различными. В клинической практике при регистрации ЭКГ с целью последующего адекватного ее анализа используют определенные отведения, среди которых необходимо выделить следующие:

биполярные (предложены Эйнтховеном, при таких отведениях оба электрода активны и регистрируется динамика разности потенциалов между двумя точками электрического поля сердца)

стандартные отведения от конечностей (активные электроды прикладывают к каким-то двум конечностям: левой руке – правой руке (I отведение), правой руке – левой ноге (II отведение) либо левой руке – левой ноге (III отведение))

униполярные (предложены Вильсоном, при таких отведениях регистрируют изменение электрического потенциала в какой-то одной точке электрического поля сердца в процессе сердечного цикла; соответственно один из электродов является активным (приложен к участку тела, в области которого потенциал, связанный с электрическими процессами в миокарде, изменяется в процессе сердечного цикла), а второй – пассивным (приложен к участку тела, в области которого потенциал, связанный с электрическими процессами в миокарде, изменяется очень слабо и поэтому условно принимается равным нулю))

грудные отведения (активный электрод прикладывают к определенной точке грудной клетки (всего существует 6 таких точек), а пассивный (или индифферентный) электрод представляет собой три объединенных вместе электрода, приложенных к обеим рукам и левой ноге)

усиленные отведения от конечностей (активный электрод прикладывают к одной из конечностей (правой или левой руке, или левой ноге), а пассивный электрод представляет собой два объединенных вместе электрода, приложенных к двум другим конечностям (кроме правой ноги)).