Глава XIV

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

Постановка диагноза заболевания является целью обследования больного. Современный арсенал технических средств для диагностики весьма значителен. Диагностические приборы—средства, с помощью которых врач получает информацию о состоянии внутренних органов, нарушениях их функций,—составляют оснащение различных кабинетов функциональной диагностики. В настоящей главе рассмотрены простейшие приборы и инструменты, которые используют при первичном обследовании больного участковые врачи, врачи неотложной помощи и приемных отделений больниц. Это устройства для выслушивания (аускультации), выстукивания (перкуссии), измерения артериального давления и снятия электрокардиограмм. В главе приведены также сведения о приборах для определения жизненной емкости легких, измерения силы мышц и термометрии.

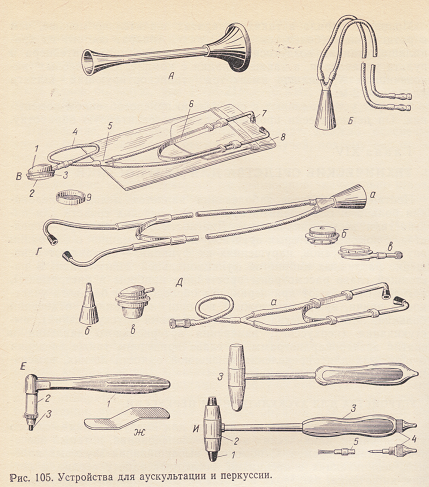

УСТРОЙСТВА ДЛЯ АУСКУЛЬТАЦИИ И ПЕРКУССИИ

Приборы для аускультации служат для выслушивания—одного из важнейших клинических методов обследования, который известен с древних времен. С помощью выслушивания звуковых явлений, возникающих в организме, исследуют работу сердца и легких, кишечника, пищевода и суставов. Выслушивание осуществляют с помощью двух видов приборов: стетоскопов и фонендоскопов.

Стетоскоп (рис. 105, А)—простейший слуховой прибор, введенный в клиническую практику в начале XIX века. Представляет собой трубку длиной 155 мм с двумя раструбами—воронками на концах: малая воронка (звуковая) диаметром около 30 мм; прикладывается к уху, а большой раструб диаметром 54 мм (слуховая воронка) к телу обследуемого. Воронки соединены каналом;

звукопровода диаметром 4,2—4,5 мм. Изготовляют из дерева твердых пород (бук, береза, клен) или из пластмассы (ударопрочный полистирол или капрон). Внутренняя поверхность канала и воронок должна быть хорошо отделана — отполирована и отлакирована (для дерева) для получения хороших акустических свойств — не искажать и не ослаблять выслушиваемые звуки. Стетоскоп не усиливает звук, а лишь резонирует его с помощью воздушного столба, заключенного между раструбами.

Стетоскоп детский типа Филатова (рис. 105, Б) применяют преимущественно в педиатрической практике. Представляет собой вытянутую по оси воронку с двумя патрубками, на которые надеты резиновые трубки длиной 550—600 мм, снабженные ушными наконечниками с оливами. Воронку с патрубками и наконечники изготовляют из капрона или ударопрочного полистирола, трубки—из медицинской резины типа 5 (4,2х2 мм). Наличие длинных трубок облегчает выслушивание маленьких детей и позволяет врачу выслушивать их сидя, не горбясь.

Фонендоскоп (рис. 105, В) предназначен для выслушивания тонов сердца. В отличие от стетоскопа, где звуковые колебания передаются через воздушный столб, прибор снабжен мембраной (2), которая натянута на головку фонендоскопа (1) с помощью навинчивающегося на головку прижимного кольца (3). Патрубок головки резиновой трубкой (4) соединен с тройником (5), от которого трубка разветвляется и соединяется с ушными наконечниками, заканчивающимися оливами (7). Ушные наконечники соединены У-образной пружиной (6) для плотной посадки олив в ушные раковины врача. Мембрана может закрываться крышкой (9). Весь прибор укладывают в мягкий плоский футляр из пластиката (8) размером 130х230 мм. Головку прижимного кольца изготовляют из латуни и никелируют, мембрану—из целлофана, кольцо — из аминопласта. Резиновая трубка имеет внутренний диаметр. 4,2 мм и толщину стенки 2 мм (ГОСТ 3399—76).

Фонендоскоп комбинированный (рис. 105, Г) представляет собой комбинацию фонендоскопа со стетоскопом, позволяющую превращать одно в другое путем смены головок, надеваемых на тройник. Кроме стетоскопической (а) и фонендоскопической (б) насадок, прибор имеет также насадку для обследования лежачего больного (в), ось отверстия которой направлена почти под прямым углом к тройнику. Насадки должны быть взаимозаменяемыми и сменяться легко и быстро. Поставляют в двух вариантах: с двумя или тремя насадками, включая насадку для; лежачего больного. Комплектуют пятью запасными мембранами и чехлом.

Фонендоскоп с фиксирующей манжеткой предназначен для выслушивания пульса при систематическом наблюдении за состоянием больного анестезиологом во время оперативного вмешательства. Имеет два отличия от обычного фонендоскопа: длина слуховой магистрали, соединяющей головку с тройником, увеличена до 1700 мм, так что общая длина фонендоскопа достигает 2 м; на головке прибора имеются петли, на которые надевают резиновый ремень с пряжкой для пристегивания головки прибора к руке больного.

Стетофонендоскоп со сменными головками (рис. 105, Д) представляет собой комбинацию стетоскопа (б) и фонендоскопа (в), которые поочередно могут быть присоединены к звукопроводу (а), идущему к тройнику оголовья. Эти приборы выпускают в модификации для педиатрии под названием стетофонендоскоп педиатрический СФС. Головка этого прибора по диаметру меньше, чем прибора для взрослых, а футляр тех же размеров.

При приемке приборов для аускультации типа стетофонендоскопов, имеющих пружину оголовья, необходимо обращать внимание на жесткость этой пружины. По техническим условиям при расстоянии между наконечниками 120 мм усилие пружины недолжно быть более 200 г. Это требование легко проверить подвешиванием к одному из наконечников гири массой 200 г и проверкой расстояния между концами наконечников обычной линейкой.

Стетофонендоскоп акушерский имеет унифицированное с обычным стетофонендоскопом оголовье, но головки стетоскопа и фонендоскопа большего диаметра. Предназначен для выслушивания звуков сердца плода, а также звуков сердца и легких беременных женщин врачами-акушерами.

Приборы для перкуссии применяют для исследования внутренних органов. Метод перкуссии основан на принципе резонанса. При выстукивании, в результате создаваемых ударом колебаний, прослушивают различные звуки в зависимости от степени наполненности воздухом исследуемой области. Известно, что органы и ткани, не содержащие воздух, не дают явления резонанса. Перкуссия области бедра дает звук глухой, тупой, короткий, в то время как перкуссия области желудка и кишечника вызывает громкий звонкий звук, называемый тимпаническим. С помощью этого метода исследуют сердце, легкие и органы грудной полости.

Молоток перкуссионный по Захарьину (рис. 105, Е) —легкий (масса 50 г), короткий (148 мм) молоток, рукоятка (1) которого выполнена из пластмасты, а ударная часть (2) — из стали. На оконечной части ударника с помощью пластмассовой гайки укреплен боек (3) из твердой резины. Ударная часть имеет покрытие и полируется до блеска.

Плессиметр металлический (рис. 105, Ж)—это изогнутая металлическая пластинка из нержавеющей стали, которую прикладывают к исследуемому участку поверхности тела и наносят удары перкуссионным молотком. Ограничивая область перкуссии, плессиметр облегчает диагностику. Поверхность его должна быть хорошо отполирована.

Молоток неврологический (рис. 105, З) служит для исследования сухожильных рефлексов, а не для перкуссии (как диагностический инструмент он рассматривается в данном разделе потому, что иногда этот молоток смешивают с перкуссионным). Неврологический молоток имеет большую длину (200 мм), чем перкуссионный. На стальном стержне с одной стороны расположена пластмассовая рукоятка, а на другой — боек из прочной резины. Молоток позволяет коротким, но достаточно сильным ударом по сухожилию вызвать сокращение мышцы, проявляющееся движением в соответствующем суставе.

Набор инструментов для исследования сухожильных рефлексов (рис. 105, И) применяют для исследования нервной системы. Молоток (2) из стали снабжен на ударной части пробками—наконечниками (1) из твердой резины. В торец рукоятки (3) из ударопрочного полистирола ввернуты два дополнительных инструмента типа держателя—с иглой (4) и с кисточкой (5), которые служат для исследования болевой и тактильной чувствительности. Корпус и стержень молотка покрыты слоем никеля и имеют блестящую поверхность.

При приемке обращают внимание на легкость ввертывания наконечников в рукоятку и на качество отделки составных частей набора, поверхность которых должна быть ровной, гладкой без задир и заусенцев.

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Измерение артериального давления служит важнейшим диагностическим методом, применяемым при заболеваниях сердечнососудистой, дыхательной и других систем организма.

Давление измеряют в плечевой артерии. На руку в области плеча накладывают манжету, в которую с помощью резинового баллона нагнетают воздух до перекрытия кровотока в артерии. Давление в манжете, компенсирующее давление в артерии, измеряют с помощью манометра в миллиметрах ртутного столба. Приборы, с помощью которых производят измерение артериального давления, называют сфигмоманометрами (рис. 106). Выпускают два типа сфигмоманометров: ртутные (А) — измерение производят непосредственно по величине столбика ртути, и мембранные (Б) (тонометры) — чувствительным элементом служит мембранная металлическая коробка, деформирующаяся под действием артериального давления. Эта деформация фиксируется стрелкой на шкале, градуированной в миллиметрах ртутного столба. Передача давления от манжеты к измерительному устройству осуществляется с помощью резиновых трубок. Погрешность приборов — 3 мм рт. ст. Ртутный прибор используют в кабинете врача; мембранный — при посещении больного на дому, так как он более портативный. Оба прибора выпускают в соответствии с ГОСТом и они подлежат периодической проверке контролером поверочной службы Госстандарта или ведомственной метрологической службы.

Осциллограф артериальный ОГАФ (рис. 106, В) предназначен для получения осциллограммы давления в различных артериях, т. е. для записи динамической кривой артериального давления в исследуемом участке, а также величины и формы пульсовых колебаний сосудистой стенки при различных степенях ее сдавливания. Осциллограмма характеризует не только давление в артерии, но и состояние артериальной стенки и тонус ее мускулатуры. Осциллограмма записывается на ленте фотобумаги шириной 60 мм. Осциллограф представляет собой небольшой портативный прибор, основанный на том, что давление в манжете перемещает зеркальце, в связи с чем в свою очередь перемещается световой луч, воздействующий на фотобумагу.

Осциллограф достаточно чувствителен, так как изменение давления в манжете на 40 мм рт. ст. вызывает отклонение световой точки на записи на 10 мм. Скорость перемещения бумаги— 10 мм/с. За записью осуществляется визуальное наблюдение. Прибор обладает минимальным временем установления, т. е. через минуту после включения готов к работе. В комплект входят: манжетка, пневматический нагнетатель, шнур для включения осциллографа в сеть и шнур заземления. 10 рулонов фотобумаги (по 10 м в рулоне), запасные лампы. Прибор работает от сети 220 В. Габариты 295х210х200 мм; масса 7 кг. Приемка осуществляется опробованием прибора в работе в соответствии с инструкцией по эксплуатации, прилагаемой к прибору.

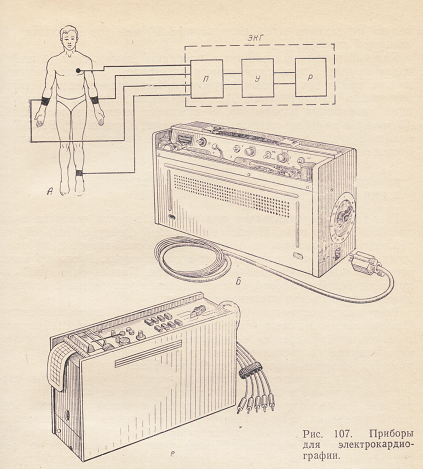

ПРИБОРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ

Работа (функционирование) важнейших органов и систем организма сопровождается появлением электрических потенциалов (биопотенциалов). Биопотенциалы достаточно точно отражают функциональное состояние органов и тканей и измерение их дает для врача хорошую диагностическую информацию о динамике процессов, протекающих в организме. Электрокардиография проводится и в поликлинике, а при неотложной помощи — на дому.

Электрокардиограф представляет собой прибор для регистрации биопотенциалов сердца. На рис. 107, А показана схема регистрации ЭКГ. На тело исследуемого в определенных точках накладывают электроды, соединяемые кабелем отведений с входом кардиографа. Через переключатель (П) кардиографа разность потенциалов подводится к усилителю (У); усиленный сигнал записывается на движущейся ленте регистратора (Р). Переключатель дает различные комбинации отведений от электродов, наложенных на запястья рук, левую ногу и грудь. Если одновременно регистрируют лишь одно отведение, то кардиограф называют одноканальным. Такие приборы применяют для снятия кардиограмм у постели больного и для помощи на дому.

Выпускаются 2-, 4- и 6-канальные кардиографы, с помощью которых процесс регистрации проходит быстрее, так как одновременно происходит запись нескольких отведений. Кардиографы отличаются видом записи и питания. На рис. 107,5 представлен одноканальный кардиограф с чернильной записью ЭКСЧ-4 (4—означает номер модели), который регистрирует кардиограмму с помощью пера (капиллярной трубки) чернилами на бумаге. Эта модель имеет питание от сети и может применяться только в помещении при наличии электросети.

На рис. 107, В показан одноканальный прибор, выпускаемый в двух модификациях: с питанием от сети или с комбинированным питанием—от сети или от аккумулятора. Запись перьевая, но на теплочувствительной бумаге. В этом случае конец пера снабжен тонкой проволочной петлей, которая нагревается и расплавляет светлый наружный слой бумаги, нанесенный на черную подложку;

в результате получается как бы запись черными чернилами. Запись на теплочувствительной бумаге точнее воспроизводит действительные изменения биопотенциалов, так как трение пера о бумагу отсутствует.

Электрокардиограф ЭКС1Т-04 самый портативный из выпускающихся кардиографов. Его габариты 270х92х170 мм;

масса около 4 кг. Кардиограф выполнен на транзисторах и через 1 мин после включения готов к работе, тогда как «время установления» описанного выше кардиографа 10 мин (он выполнен на ламповой схеме).

Каждый прибор комплектуют плоскими электродами (4 шт.) и одним грудным присасывающимся электродом, а также ремнями для их крепления, сетевым шнуром, кабелем пациента и шлангом заземления со струбциной. Для заземления пациента используют один из плоских электродов. В комплект входят: запас ленты (бумаги) и не менее пяти запасных перьев. Кардиограф ЭКС1Т-04 снабжен футляром и сумкой для ношения, поскольку он используется в основном при неотложной помощи.

ПРИБОРЫ ДЛЯ АНТРОПОМЕТРИИ, СПИРОМЕТРИИ И ДИНАМОМЕТРИИ

Ростомер предназначен для измерения роста человека в положении стоя и сидя. Представляет собой стойку со шкалой, укрепленную на платформе с подвижной доской-визиром, по положению которой отсчитывают рост в сантиметрах. Ростомер имеет откидное сиденье. Изготовляют из дерева. Панель со шкалой покрывают белой эмалевой краской, деления углублены и покрыты краской черного или коричневого цвета.

Выпускают ростомеры предприятия местной промышленности. При приемке обращают внимание на качество выполнения шкалы и легкое, но без перекоса, перемещение по стойке визирной дощечки. Поверхность ростомера должна быть гладкой и покрыта лаком. Погрешность измерения не более 0,5 см.

Весы медицинские предназначены для определения массы тела человека в положении стоя. Состоят из платформы со стойкой. Весы имеют две шкалы — грубой и точной установки. Точность измерения ±10 г. Платформа и стойка окрашиваются эмалью белого цвета или цвета слоновой кости. Платформа покрыта резиновым ковриком. Шкалы и передвигающиеся по ним грузики никелированы. Весы подлежат периодическому контролю поверочной службы Госстандарта.

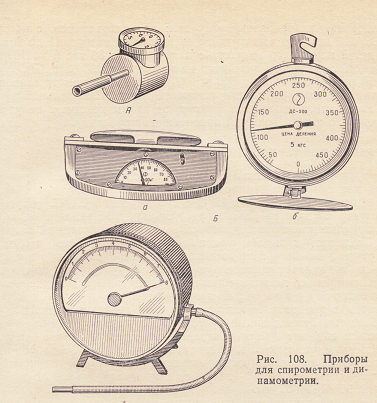

Спирометры предназначены для измерения жизненной емкости легких, которая уменьшается под влиянием болезни и возрастает при выздоровлении и укреплении организма. Фактическая нагрузка требует увеличения объема дыхания, а следовательно, и жизненной емкости легких. Поэтому спирометром часто пользуются в кабинетах врачебного контроля для определения физического состояния и работоспособности здоровых людей, а также при лечении, когда спирометрия служит показателем, характеризующим течение болезни и состояние больного.

Спирометр сухой портативный ССП (рис. 108, А) представляет собой небольшой газовый счетчик (габариты 100х50х66 мм) со шкалой и стрелкой. На выходной патрубок счетчика надевают мундштук из полиэтилена, который испытуемый берет в рот, осуществляя через него выдох в прибор. Мундштук стерилизуют погружением в 6% раствор перекиси водорода. Прибор имеет шкалу до 6500 мл (6,5 л) с ценой деления 100 мл. Максимальная погрешность прибора ±8%. Поставляют в футляре в комплекте с шестью мундштуками. Масса 150 г без футляра.

Спирометр водяной «Спиро-1-8В» (рис. 108, В) выпускают в настоящее время взамен снятого с производства водяного спирометра устаревшей конструкции. Спирометр весьма точен (погрешность всего 2% от измеряемой величины). Диапазон измерения от 1 до 8 л. Прибор обеспечивает фиксацию показаний на шкале после прекращения выдоха и автоматический возврат колокола в исходное положение. Масса 5 кг; габариты 430х295х417 мм.

Выпускают спирометры детские с диапазоном измерения до 500 см3, предназначенные для измерения жизненной емкости легких у детей младшей возрастной группы (до трех лет). Применяют при искусственной вентиляции легких.

Динамометры (рис. 108, Б) предназначены для измерения силы кисти и плечевого пояса. Динамометр имеет плоскую стальную тарированную пружину, по величине прогиба которой, показываемого стрелкой, судят о силе, действующей на пружину. Для целей общефизического контроля выпускают динамометры двух типов ручные (а) и становые (б). Динамометр ручной выпускают на четыре разные нагрузки: для спортсменов, с нагрузкой до 120 кгс, для взрослых с максимальной нагрузкой до 90кгс, для детей школьного возраста с нагрузкой до 30 кгс и до 15 кгс. Динамометр становой рассчитан на нагрузку до 200 кгс (ДС-200); до 300 кгс (ДС-300) и до 500 кгс (ДС-500). Динамометр становой служит для измерения силы плечевого пояса. Специальной планкой динамометр через цепь фиксируют одним концом к полу, а к другому его концу цепочкой присоединяют рукоятку.

ПРИБОРЫ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРИИ

Термометр медицинский максимальный предназначен для измерения температуры тела. Имеет шкалу для измерений в диапазоне от 35 до 42 °С с градуировкой 0,1 °С. Ртутный термометр состоит из резервуара для ртути с капилляром, который помещен вместе с подкладной шкалой в стеклянный баллончик. Термометр называют максимальным в связи с тем, что столбик ртути в капилляре не возвращается самопроизвольно в резервуар и показывает измеренную температуру до тех пор, пока встряхиванием ее не возвращают в первоначальное положение.

Электротермометры предназначены для измерения температуры в полостях, мягких тканях и на поверхности тела человека. Имеют существенные преимущества перед обычным термометром в том, что время измерения температуры ими в четыре раза меньше, чем максимальным термометром (от 30с до 2,5 мин). В настоящее время выпускают электротермометр медицинский с набором датчиков ТПЭМ-1. Прибор портативен; масса 2,5 кг; габариты 90х137х62 мм.

Основой электротермометра служит чувствительный стрелочный прибор (микроамперметр), который питается от аккумулятора. Подзарядное устройство, так же как и аккумулятор, придается к прибору. Прибор смонтирован в пластмассовом корпусе. В комплект входят датчики: кожный, ректальный, подмышечный и два ремня, с помощью которых прибинтовывают кожный датчик. По требованию заказчика завод комплектует прибор дополнительно следующими датчиками: сердечным, желудочным и внутримышечной иглой, которая дает возможность измерить температуру внутримышечно.

Г лава XV

ПРИБОРЫ ДЛЯ ОСМОТРА, ЭНДОСКОПИИ И ИНТРОСКОПИИ

Известно, что большую часть информации извне человек получает с помощью зрительного анализатора. В связи с этим при диагностике широко используют различные приборы, позволяющие врачу заглянуть внутрь различных полостей организма (ухо, нос, горло и т. п.), лежащих сравнительно неглубоко от поверхности тела, а также осмотреть внутренние, глубоко расположенные полости (желудок, двенадцатиперстная кишка, пищевод, прямая и сигмовидная кишка, брюшная полость и т. п.). Такие осмотры стали возможными с изобретением и развитием эндоскопических приборов, которые применяют для прямого визуального наблюдения, иногда с небольшим увеличением, в видимых лучах спектра.

Для осмотра и изучения внутренних органов и патологических изменений в них с помощью невидимых лучей используют интроскопическую аппаратуру. В настоящее время для диагностики состояния внутренних органов применяют рентгеновские лучи и ультразвуковые излучения. Все большее применение находят методы радиоизотопной диагностики, использующие радиоактивные излучения различных элементов и изотопов некоторых материалов.

В данной главе рассмотрены эндоскопические и бинокулярные приборы для осмотра, дано понятие о рентгенодиагностических аппаратах и приведены сведения о принадлежностях к ним. Весьма кратко рассмотрены ультразвуковые приборы для диагностики и вопросы радиоизотопной диагностики.

Основной характеристикой качества приборов для эндоскопии и интроскопии служит разрешающая способность (см. главу I). Следовательно, чем более четкую картину состояния тканей мы получаем с помощью прибора, тем выше качество его функционирования. Разрешающая способность тесно связана с увеличением. При осмотре под увеличением разрешающая способность прибора увеличивается, однако одновременно уменьшается поле зрения. Вследствие этого в медицинских приборах для осмотра редко применяют большие увеличения.

Разрешающая способность больше у эндоскопических приборов, так как с их помощью получают цветное изображение тканей, что дает дополнительные диагностические возможности.

Качество прибора для осмотра в видимых лучах спектра (качество изображения) зависит и от освещенности рассматриваемого объекта — чем он лучше освещен, тем меньше возможность ошибки при оценке наблюдаемой картины.

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

Эндоскопические приборы предназначены для осмотра внутренних полостей и органов человека. Их вводят через естественные каналы или хирургическим путем. Эндоскоп, служащий только для осмотра, носит название смотрового. Эндоскоп, предназначенный для взятия пробы ткани с определенного участка для последующего гистологического анализа под визуальным контролем, называют биопсийным. Эндоскоп, предназначенный для проведения диагностических, лечебных и хирургических манипуляций под визуальным контролем, носит название операционного.

Эндоскопы могут быть жесткими и гибкими. У гибких эндоскопов рабочая часть может плавно изгибаться в определенных пределах. Большинство эндоскопов являются жесткими, так как они более просты в изготовлении и дешевы. Кроме того, жесткие эндоскопы функционально пригодны для осмотра и манипуляций в таких полостях, как трахея (бронхоскопия), мочевой пузырь (цистоскопия), прямая кишка (ректоскопия), уретра (уретроскопия), брюшная полость (лапароскопия), полость матки (гистероскопия) и др. Для осмотра и манипуляций в желудке и пищевода применяют гибкие эзофагогастроскопы, в желудке и двенадцатиперстной кишке — гастродуоденоскопы, в толстой кишке — колоноскопы, в сигмовидной кишке—сигмоидоскопы.

Наименование эндоскопу присваивают в зависимости от латинского названия той полости, для осмотра и манипуляций в которой он предназначен.

Общие технические условия на эндоскопы зафиксированы в отраслевом стандарте (ОСТ 64-1-169—75) и приемка их осуществляется в соответствии с ним.

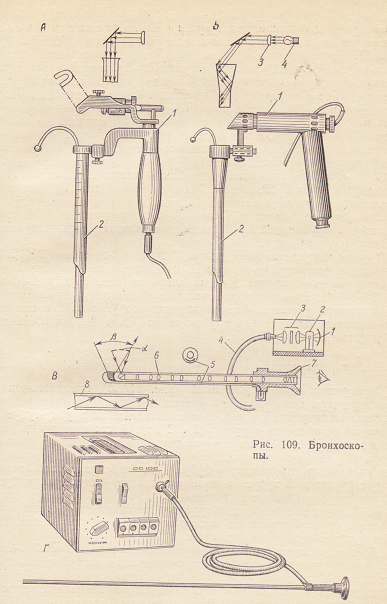

Жесткие эндоскопы

Наиболее простыми жесткими эндоскопами являются бронхоэзофагоскоп и уретроскоп. Такого рода эндоскопы были впервые применены в 1868 г.

Бронхоэзофагоскоп предназначен для исследования глубоких дыхательных путей и пищевода, а также для введения лекарственных веществ и проведения некоторых оперативных вмешательств. Выпускают две модели этих приборов: Брюнингса (рис. 109, А) и Мездрина (рис. 109, Б). Бронхоэзофагоскоп состоит из двух основных частей—осветительного устройства и набора тубусов. В комплект входят трубки бронхоэзофагоскопические разной длины для обследования взрослых и детей, шпатели двух размеров, щипцы с набором наконечников, трубки для отсасывания секрета, ватодержатель. Комплект размещается в деревянном футляре.

Тубус (2) соединяют с электроскопом (1) и закрепляют винтом. Электроскоп имеет лампочку напряжением 6В (4), световой поток от которой, проходя через конденсор (3) и отражаясь от зеркала и стенок тубуса, падает на объект. Каждый тубус для введения в пищевод состоит из двух трубок: внешней и внутренней. Внутренняя трубка снабжена на проксимальном конце пружиной с шариком для перемещения ее внутри наружной трубки. Пружина имеет деления для определения глубины погружения. Тубус и трубку изготовляют из нержавеющей стали. Внутренняя поверхность тубуса полируется до зеркального блеска. Освещенность объекта от 900 лк для длинных трубок до 1500 лк для коротких трубок. Для осмотра гортани служат шпатели. Для очистки пищевода от содержимого (слизь, гной, кровь и пр.) используют ватодержатели. Щипцы предназначены для биопсии и извлечения инородных тел. Они имеют семь сменных наконечников. Детские щипцы для аналогичных целей не входят в комплект и выпускаются отдельно. Трубка для отсасывания секрета имеет на проксимальном конце канюлю с конусом под шприц, с помощью которого производят отсасывание.

Следует упомянуть дыхательные бронхоскопы, предназначенные для проведения диагностической, лечебной и туалетной бронхоскопии под местной анестезией и общим наркозом с применением мышечных релаксантов.

Для детального осмотра трахеи и бронхов через бронхоскопические трубки бронхоэзофагоскопов или дыхательного бронхоскопа созданы и выпускаются трубки оптические к бронхоскопам с волоконными световодами ТОБ-ВС (рис. 109, Г). Принципиальная схема эндоскопа с волоконным световодом и осветителем приведена на рис. 109, В. Эндоскоп имеет оптическую трубку (6), которая с помощью системы линз передает изображение к окуляру (7). Освещение осуществляется от осветителя—лампы (2). Свет с помощью рефлектора (1) и конденсора (3) через световой жгут (4) и световод (5), идущий вдоль оптической трубки, передается к ее дистальному концу. Волоконный жгут и световод состоят из множества стеклянных нитей, имеющих диаметр меньше диаметра человеческого волоса (0,01— 0,02 мм). Цилиндрическая поверхность каждого волокна (5) покрыта тончайшей оболочкой. Угол освещенности (β) несколько больше угла взгляда прибора (а), так что просматриваемое поле всегда хорошо освещено. Освещенность, получаемая с помощью световода трубки, в 20 раз превышает освещенность, получаемую с помощью лампочки.

Трубки выпускают двух типов. У трубки 1-го типа (ТОБ-ВС-1) выходное отверстие расположено на торце и она служит для осмотра участков, расположенных вдоль ее оси. Трубка 2-го тип; (ТОБ-ВС-2), схема которой рассмотрена выше, предназначен; для осмотра участков, расположенных под углом 90° к оси оптической системы. Диаметр трубок около 6 мм. Трубки поставляю в футляре 60х70х610 мм.

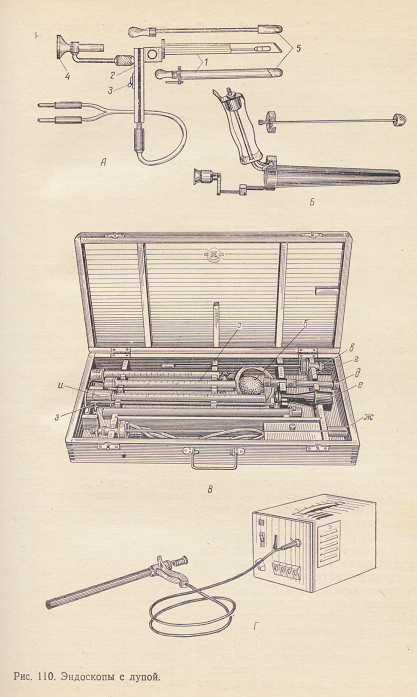

Эндоскопы с лупой

Уретроскоп комбинированный (рис. 110, А) предназначен для осмотра мужской и женской уретры, а также для проведения лечебных манипуляций в ней. Представляет собой трубку-тубус (1) которая вставляется в ручку (2). С другой стороны ручки расположена лупа (4). Ручка служит токопроводом и имеет выключатель (3) лампочки напряжением 2,5 В, располагающийся на конце удлинителя, входящего в тубус. Для безболезненного введения в уретру каждый тубус (в комплект входит 4 мужских тубуса 2 женских) снабжен обтуратором (5), который входит в его канал. Закругленный конец обтуратора выходит за пределы косого среза тубуса. Уретроскоп поставляют в футляре. Масса 0,2 1 без футляра и 1,3 кг с футляром.

Амниоскоп оптический с волоконным световодом АмВС-2 близок по конструкции к уретроскопу и применяется в акушерско-гинекологической практике (рис. 110, Б). Предназначен для осмотра плодного пузыря. Основными элементами прибора являются: конический тубус длиной 200 мм с кольцевым волоконным светов дом, окуляр, дающий возможность рассматривать через туб плодный пузырь под небольшим увеличением (примерно в 3 раза), и ручка, в торце которой имеется штуцер для подсоединения световода от осветителя. Перед введением тубуса в него вставляют обтуратор, имеющий сферический конец, что создает условие безопасного введения прибора. В комплект входят четыре тубуса диаметром 9,5; 12; 16 и 20 мм. Освещенность на дистальном конце тубуса от 3200 лк (тубус 9,5 мм) до 2200 лк (тубус 20 мм). Для более детального осмотра амниоскопу придается оптическая трубка. Тубус эндоскопа стерилизуют только холодным химическим способом. Амниоскоп поставляют в комплекте с осветителем ОС-250 (см. ниже) или без него.

Ректоскопы предназначены для осмотра слизистой оболочки заднего прохода, прямой и сигмовидной кишки, а также введения через ректоскопическую трубку специальных инструментов для проведения различных манипуляций в прямой кишке: биопсии, удаления полипов, прижигания слизистой. Общий принцип ректоскопа, который сохраняется до сих пор, был предложен в 1897 г. С. П. Федоровым. В настоящее время выпускают простые ректоскопы, подобные уретроскопу (с лупой), и ректоскопы с волоконным световодом. Простые ректоскопы выпускают трех типов: универсальные (РУ-1), для взрослых (РВ-1) и для детей (РД-1). Ректоскоп универсальны и (рис. 110, В) предназначен для осмотра взрослых и детей. В комплект входят: 1) трубки ректоскопические для взрослых (а): три штуки диаметром 20 мм и длиной 200, 250 и 300 мм, одна штука диаметром 15 мм и длиной 200мм и трубка для детей диаметром 10мм и длиной 150 и 200мм. На наружной поверхности трубки нанесена шкала в сантиметрах для измерения глубины расположения рассматриваемого участка. .Рабочий (дистальный) конец трубок имеет прямой срез с закругленными краями, другой конец соединен с головкой-держателем посредством байонетного замка. Для соединения их следует имеющиеся на трубке штифты ввести в прорези головки, после чего легким поворотом трубки ее скрепляют с головкой; 2) обтураторы (а/с) служат для перекрытия просвета трубки при ее введении; имеют наконечник оливообразной формы с продольной канавкой для проведения ламподержателя. К трем различным трубкам для взрослых идет один обтуратор, в котором крышка в целях регулировки длины обтуратора перемещается по его стержню и ограничивает его длину с помощью зажимной втулки. Для детской трубки имеется обтуратор меньших размеров постоянной длины (в); 3) головка-держатель (и) закрывается крышкой с защитным стеклом или увеличительной лупой (е). Крышка обеспечивает герметизацию ректоскопа и предохраняет врача от возможных выделений через трубку в процессе исследования. На боковой поверхности головки имеется два отвода: контактная втулка для присоединения осветительной ручки (г) и отвод с краником и оливой для присоединения к ней нагнетательного баллона (б); 4) ламподержатели (з) трех размеров соответственно длине каждой из трубок. На дистальном конце их расположена съемная электрическая лампочка напряжением 2,5 В, а на другом имеется резьба для соединения с головкой; 5) лупа (е) с увеличением от 2 до 3,4 раза в зависимости от диаметра и длины трубки; укреплена на головке; 6) ручка-выключатель (д) укреплена на контактной втулке головки держателя и служит для удержания прибора рукой при использовании. К торцу ручки присоединен шнур электропитания. На ручке имеется выключатель для лампочки.

В комплект также входят: электрошнур, три ватодержателя, нагнетатель пневматический, электрические лампочки. В комплект ректоскопа РВ-1 входят трубки только для взрослых, а в комплект ректоскопа РД-1 —только для детей.

Ректоскоп с волоконным световодом Ре-ВС-3 (рис. 110, Г) имеет то же функциональное назначение и тот же комплект тубусов, что и описанный выше прибор, но отличается тем, что позволяет получить значительно большую освещенность объекта от кольцевого волоконного световода, выходящего в торец тубуса. При тубусах диаметром 20 мм освещенность на расстоянии 25 мм от дистального конца его составляет не менее 2500 лк. Кроме того, ректоскоп комплектуется аноскопом—короткой (длина 70 мм) трубкой (диаметр 20 мм) со световым отверстием, выходящим в бок, для осмотра анального канала, биопсийными зубчатыми щипцами и специальным электродом для коагуляции в полости кишки под визуальным контролем. Последний представляет собой гибкий металлический проводник с изоляцией.

Ректоскоп поставляют в футляре с осветителем ОС-100 или без него. Масса 7,5 кг без осветителя. Отдельно выпускают детский ректоскоп с волоконным световодом.

Для фотографирования полости прямой кишки через ректоскоп Ре-ВС-3 применяют трубку оптическую для фоторектоскопии ТФР-30.

Оптические эндоскопы

Оптические эндоскопы являются дальнейшим совершенствованием этих приборов, в чем можно было убедиться при рассмотрении описанной выше оптической трубки бронхоэхофагоскопа. В оптических эндоскопах осветитель расположен на дистальном конце трубки, а изображение передается через оптическую систему к окуляру оптической трубки. Таким образом освещение приближено к объекту. Оптическая трубка может быть сделана малого диаметра, что является существенно важным качеством таких эндоскопов, так как позволяет проводить эндоскоп через узкие ходы, например через уретру в мочевой пузырь (цистоскоп) или через небольшие отверстия, проделываемые хирургическим путем (торакоскопы, лапароскопы).

Торакоскоп предназначен для осмотра плевральной полости, введения в нее воздуха, а также пережигания плевральных спаек. Основной деталью этого прибора служит оптическая трубка бокового наблюдения, которая по принципу своего устройства напоминает рассмотренную выше оптическую трубку бронхоскопа. На ободке окуляра трубки имеется пуговка, которая обращена в ту же сторону, что и объектив и направляемый электролампочкой пучок света. На середине наружной поверхности трубки имеются Два матовых кольца, показывающих предельную глубину введения трубки в грудную полость. Прибор комплектуют двумя трокарами и тремя каутерами. Каутер представляет собой длинную латунную трубку, на одном конце которой имеется прямая или изогнутая платино-иридиевая петля, а на другом — вилка. Прибор вводят через трубку трокара, который вкалывают в плевральную полость, после чего стилет извлекают и вместо него вводят смотровую трубку. При необходимости пережигания спаек вводят второй трокар, через трубку которого вводят каутер, и под контролем зрения, осуществляемого через смотровую трубку, производят необходимые манипуляции по пережиганию спаек.

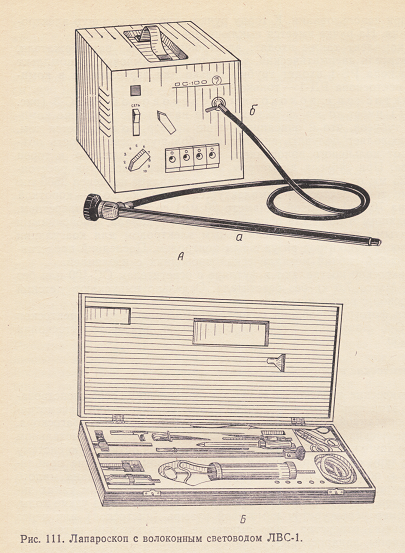

Лапароскоп (рис. 111, А) предназначен для осмотра органов брюшной полости. Оптическую трубку прибора (а), волоконный световод которой соединен с осветителем (б), так же как и в предыдущем случае, вводят через гильзу трокара, которым производят прокол брюшной стенки, а инструмент, в случае необходимости применения гальванокаутера, биопсийных щипцов или игл, вводят через гильзу малого трокара, дополнительно проводимого в полость. Лапароскоп комплектуют набором приспособлений для ноддувания брюшной полости (рис. 111, Б).

Урологические эндоскопы составляют наиболее представительную группу эндоскопических приборов, имеющих оптическую систему. Различают три вида урологических эндоскопов:

— для исследования мочеиспускательного канала (уретроскоп комбинированный, рассмотренный выше, и уретроцистоскоп);

— для исследования мочевого пузыря и почек (цистоскопы смотровой и катетеризационные: односторонний, двусторонний, детский);

— для проведения различных хирургических манипуляций в полости мочевого пузыря (операционные цистоскопы, цистолитотрипторы, резектоцистоскопы, универсальный цистоскоп). Рассмотрим основные приборы всех указанных видов.

Уретроцистоскоп Ц-21 предназначен для осмотра задней простатической части мочеиспускательного канала и шейки мочевого пузыря с помощью оптической трубки. Прибор представляет собой полую металлическую трубку, в которую вводят оптическую трубку диаметром 4 мм с боковым наблюдением. Трубка имеет механизм подъемника, который служит для управления вводимым через ее канал катетером или электродом диаметром 2 мм для выполнения электрокоагуляции. Для удобного введения прибора в его ствол перед введением вставляют обтуратор. На проксимальном конце ствола имеется два крана для впуска и выпуска промывной жидкости. Для более интенсивного промывания прибор снабжен краном-тройником. Лампочка напряжением 2,5 В расположена на конце оптической трубки, дающей увеличение в 2,4 раза. Прибор выпускают в футляре. Масса 1,7 кг.

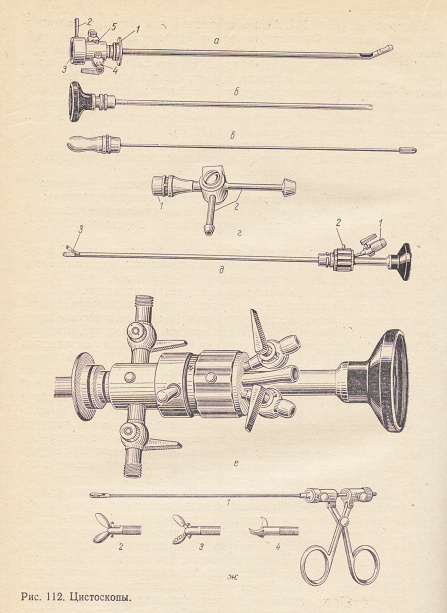

Цистоскопы служат для непосредственного осмотра и лечения мочевого пузыря. Применение цистоскопов требует, чтобы уретра была свободно проходима, а мочевой пузырь растянут. Поэтому при пользовании цистоскопом пузырь наполняют изотоническим раствором хлорида натрия, благодаря чему спаявшийся пузырь и складки в нем расправляются, что позволяет при осмотре обнаружить пороки слизистой оболочки, опухоли, камни и т. д. В связи с этим при введенном приборе должна быть обеспечена герметичность его, чтобы введенная жидкость не просачивалась из полости мочевого пузыря через прибор. В цистоскопах, выпускавшихся до недавнего времени, это обеспечивалось специальным клапаном. В настоящее время цистоскопы выпускают с конусной герметизацией. Эта система имеет то преимущество, что ствол цистоскопа вводят в полость один раз и через него производят все диагностические и хирургические манипуляции, что меньше травмирует больного. Кроме того, цистоскопы с такой системой герметизации более надежны и долговечны, имея срок службы не менее пяти лет.

По единым техническим условиям (ТУ 64-1-3225—78) выпускают четыре унифицированных цистоскопа: катетеризационный одпосторонний ЦиК1-2, катетеризационный двусторонний ЦиК2-2, операционный ЦиК02 и операционный с волоконным световодом ЦиОВС-2, которые отличаются лишь размерами ствола и комплектностью. В состав операционных цистоскопов входят два типа щипцов для биопсии и по одному электроду для коагуляции. Размеры этих инструментов в поперечнике не должны превышать 3 мм. Каждая модель цистоскопа поставляется в футляре и снабжена запасными частями и паспортом.

В состав любого комплекта цистоскопа (рис. 112) входит ствол (калибр № 20, 21, 22,5, 23 по шкале Шарьера), оптическая трубка, обтуратор, а также принадлежности: кран-тройник, контактная ручка со шнуром, осветитель ОС-100 (для ЦиОВС-1) и мочеточниковые катетеры.

Ствол цистоскопа (а) представляет собой металлическую трубку из нержавеющей стали или нейзильбера с никелевым покрытием. На дистальном конце ствола, изогнутом под углом 30°, который часто называют «клюв», вмонтирована электролампочка провода к которой идут внутри ствола в трубке малого диаметра от контактной муфты (1) головки цистоскопа, к которой присоединяется контактная ручка, подающая напряжение от понижающего трансформатора. Вблизи клюва в стволе сделано окно для выхода глазка оптической трубки (б). В торцевой части головки имеется конусное отверстие, в которое входит конус оптической трубки и закрепляется для герметичности байонетным затвором (3) при повороте ручки (2). На головке расположены также промывные краны (4) и указатель (5), расположенный в одной плоскости с вырезом ствола. Он служит для ориентировки о расположении выреза при введении ствола в полость.

Диагностическая оптическая трубка (б) предназначена только для осмотра полости мочевого пузыря. Она состоит из трубки с оптической системой, вложенной в наружную — защитную трубку. На дистальном конце этой трубки впаяно защитное стекло, через которое осуществляется обзор полости через окуляр, находящийся на проксимальном конце трубки. Оптическая система дает небольшое увеличение—1,2—1,3; угол обзора—70°, направление обзора—перпендикулярно оси трубки. Обзор мочевого пузыря осуществляют участками при повороте и продвижении ствола эндоскопа.

Обтуратор (в) предназначен для защиты от травмы слизистой оболочки уретры при введении ствола прибора. Представляет собой стержень с наконечником и ручкой. При введении в ствол наконечник плотно закрывает окно ствола.

Кран-тройник (г) применяют для интенсивного промывания мочевого пузыря. Он состоит из корпуса, трех патрубков и ручки-переключателя. Патрубок (1) имеет конус, посредством которого кран-тройник соединен со стволом. Два других патрубка (2) предназначены для соединения с подводящей и отводящей промывными системами.

Контактная ручка состоит из двух металлических пластин, разделенных изолирующей прокладкой, и ручки из карболита. Контакты ручки сделаны пружинистыми, что обеспечивает плотную их посадку на контактную муфту. Шнур (длина 3,6 м) соединяет ручку с контактами трансформатора.

Цистоскоп катетеризационный односторонний ЦиК1-2 предназначен для осмотра и промывания мочевого пузыря; имеет иную—операционную оптическую трубку (д). Она снабжена патрубком (1) для введения катетеров или гибких инструментов. На дистальном конце прибора рядом с защитным стеклом объектива расположен подъемник—подвижной рычаг (3), управляемый гайкой (2) с помощью двух тяг, проходящих вдоль трубки. Для удобства работы патрубки отнесены от торца окуляра на 35—40 мм.

Цистоскоп катетеризационный двусторонний ЦиК2-2 отличается от односторннего тем, что имеет два патрубка, что позволяет вводить катетеры в оба мочеточника.

Цистоскоп операционный ЦиО-2 комплектуется операционной оптической трубкой, которая имеет на головке (е) три патрубка: боковые служат для двусторонней катетеризации мочеточников, а через центральный проводится гибкий инструмент (ж). В комплект входят щипцы для биопсии и для извлечения инородных тел и специальные насадки (7, 2, 3, 4) на краны ствола, которые служат для быстрого подключения ствола к системе подачи жидкости в пузырь и выведения ее.

Цистоскоп операционный с волоконным световодом ЦиОВС-2 имеет то же назначение, что и предыдущая модель, отличаясь от нее только тем, что оптическая трубка снабжена волоконным световодом, проходящим между трубкой, в которой смонтирована оптика, и наружной трубкой. Вместо контактной ручки трубка имеет штуцер для присоединения с помощью светового жгута к осветителю ОС-100. Заметим, что у этого цистоскопа ствол не несет на себе контактных колец. Он отличается еще тем, что клюв его направлен в противоположную сторону.

Специальные урологические эндоскопы применяют в специализированных отделениях и клиниках наряду с рассмотренными выше.

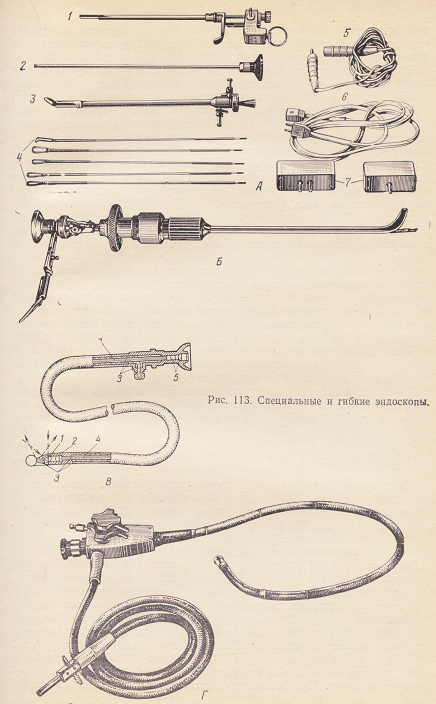

Цисторезектоскоп (рис. 113, А) предназначен для трансуретральной электрорезекции ткани с помощью высокочастотного тока. Он работает от аппарата «Электронож» типа ЭН-57М, описанного выше. С помощью цисторезектоскопа производят удаление аденомы предстательной железы и различных новообразований в полости мочевого пузыря, а также прижигание (коагуляцию) кровоточащих сосудов под контролем зрения.

При работе с этим прибором петли и коагуляторы (4) закрепляют в трубке корпуса (1), который имеет механизм, позволяющий осуществлять необходимые манипуляции этими инструментами. Ствол (3) имеет обтуратор с подвижным концом, что позволяет осуществлять изгиб его по отношению к стволу с целью облегчения введения ствола в мочевой пузырь. Изоляция ствола предотвращает замыкание электрической цепи на корпус. На головке ствола имеются два крана для подведения и отвода промывной жидкости. По введении ствола в мочевой пузырь обтуратор извлекают и в ствол может быть введен корпус с инструментами или операционная оптическая трубка (2).

В комплект входят шнуры к моноактивным электродам для коагуляции (6) и к биактивным для резекции (5), а также специальные колодки (7) для присоединения к аппарату «Электронож». Калибр ствола резектоскопа № 28 по шкале Шарьера.

Цистолитотриптор (рис. 113, Б) предназначен для осмотра мочевого пузыря и дробления камней в нем под контролем зрения. В комплект входят: литотриптор, оптическая трубка, обтуратор, промывная трубка. Дробление камней производят двумя губками, которые сдвигают при помощи винтового механизма от гильзы на головке ствола—лптотриптора. Губки легко разбираются для стерилизации. Оптическая трубка имеет направление наблюдения 135° (вперед под углом 45° к оси оптической трубки). Калибр ствола № 24 по шкале Шарьера; увеличение в 1,4 раза; напряжение питания осветительной лампы 2,5 В. Выпускают в футляре.

В настоящее время широкое распространение получил метод дробления камней электрогидравлическим ударом. Применяют этот метод с помощью аппарата для электрической литотрипсии «Урат 1-М» и универсального цистоскопа, аналогичного рассмотренным выше цистоскопам с конусной системой герметизации. В комплект прибора включены стволы с клювом прямой и обратной кривизны, три оптические трубки: с направлением наблюдения 180°, 110° и с переменным углом наблюдения от 62° до 117°, обтураторы к каждому стволу, гибкие инструменты.

Универсальный цистоскоп, сочетающий в себе достоинства катетеризационного и операционного цистоскопов, поставляют и отдельно от аппарата «Урат» в футляре размером 504х175х78 мм. Масса 3 кг.

Гибкие эндоскопы

Гибкие эндоскопы имеют не только волоконные световоды, но и волоконную оптику. Передача изображения в них осуществляется с помощью жгутов из стекловолокна (рис. 113, В) с регулярной укладкой волокон. Из элементов линзовой оптики здесь остались " лишь линзы объектива и окуляра. На схеме показано, что световые пучки проходят через защитное стекло, отклоняются призмой (1), переносят изображение через объектив (2) на торец стекло-волоконного жгута (4), который переносит изображение на другой его торец, где его рассматривают с помощью окуляра (5). Освещение осуществляется также с помощью стекловолокна (3), уложенного вокруг жгута, передающего изображение. Объединение «Красногвардеец» в настоящее время выпускает эзофагогастроскоп и гастродуоденоскоп, аналогичные по своей конструкции.

Эзофагогастроскоп ЭГБ-ВО-2 (рис. 113, Г) предназначен для осмотра пищевода и желудка. Он гибкий по всей длине, исключая головку. Его оконечную часть можно изгибать в желудке до 120° в обе стороны, что позволяет осматривать всю его внутреннюю поверхность. Управление таким изгибом осуществляют рукояткой, расположенной на корпусе головки. Прибор снабжен устройством для нагнетания в полость воздуха, трубкой для отсасывания, щипцами для биопсии, зондом-щеткой типа ершика для получения материала, нужного при цитологическом исследовании. Эти инструменты, а также катетер для отсасывания содержимого желудка проводят через специальный канал в трубке прибора. Кроме того, прибор имеет еще один канал диаметром около 2 мм, через который поочередно вводят воду и воздух для очистки от загрязнений передней поверхности защитного стекла. В комплект входит пластмассовый загубник (3 шт.), введение которого в рот обследуемого предотвращает порчу прибора зубами.

Диаметр гибкой части прибора не более 13 мм, длина его 1040 мм. Для передачи света прибор снабжен волоконным кабелем диаметром 5 мм и длиной 1800 мм, входящим в комплект осветителя ОС-150, с которым прибор поставляют. Масса прибора в футляре 8 кг, рабочего комплекта — не более 1 кг.

Гастродуоденоскоп ГдБ-ВО-2 предназначен для осмотра желудка и двенадцатиперстной кишки и отличается от эзофагогастроскопа лишь большей длиной (1240 мм) и комплектуется теми же принадлежностями, что и описанный прибор. Благодаря хорошему освещению через приборы можно производить фотосъемку на цветной и на черно-белой пленке. Это весьма существенно улучшает диагностику и способствует выявлению заболеваний верхнего отдела пищеварительного тракта.

Источники питания и осветители

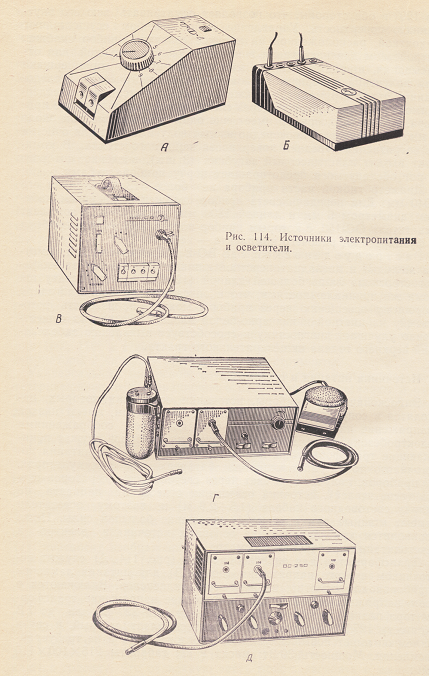

Эндоскопические приборы, источники освещения которых находятся в соприкосновении с больным или врачом, имеют низкое напряжение питания (до 12 В), что диктуется соображениями электробезопасности. Для электропитания приборов служат понижающие трансформаторы или автономные источники питания постоянного тока, работающие на батареях или аккумуляторах. У приборов, получающих свет через световод от генераторов света (осветителей), источник освещения отнесен от пациента на длину световодного кабеля (1,5—2,0 м) и поэтому осветители имеют мощные лампы, дающие освещение большой силы. Ниже приводится краткое описание основных источников электро- и светопитания приборов для осмотра.

Трансформатор для эндоскопов ТЭ-1 (рис. 114, А) служит источником низкого напряжения (до 12 В) для питания лампочек приборов для осмотра, прежде всего эндоскопов. Включаются в сеть напряжением 220 и 127 В. Выходное напряжение трансформатора плавно регулируется до 12В (от сети 220 В) или до 7В. (от сети 127В). Корпус трансформатора пластмассовый, в связи с чем он имеет повышенную электробезопасность и не требует заземления. Мощность 30 Вт; масса 2 кг; габариты 215х100х110 мм.

Блок автономного питания эндоскопов БАПЭ-1 (рис. 114, Б)

предназначен для независимого от электросети питания лампочки эндоскопа. Его используют в основном при эндоскопическом обследовании на дому у постели больного. Напряжение питания регулируется от 1,5 до 6 В. Источник напряжения—четыре стандартных элемента № 373 (ГОСТ 12333—66). Габариты 180х85х45 мм; масса 0,8 кг.

Осветители для аппаратуры со световодами. Осветитель ОС-100 (рис. 114, В) предназначен в качестве источника света для эндоскопических приборов, наконечников со стекловолокном, налобных осветителей, ларингоскопов и других инструментов. В корпусе осветителя имеется источник света (йодная лампа КИМ 12-100, 12В, 100 Вт) с отражателем и конденсором, а также вентилятор для охлаждения лампы. Осветитель служит универсальным источником питания, так как имеет выводы (гнезда) для питания осветительных лампочек, напряжением до 12 В. Он комплектуется двумя световодными кабелями диаметром 3,5 и 5 мм и длиной 1,8 м каждый. Освещенность на расстоянии 100мм от торца кабеля не менее 2500 лк и 5200 лк для кабеля диаметром 5 мм. Осветитель легко переносят с помощью ручки. Масса 10 кг; габариты 320х200х196 мм.

Осветитель ОС-150 (рис. 114, Г) предназначен для тех же целей, что и осветитель ОС-100, но имеет два световых канала (один резервный) и большую мощность лампы (150 Вт). Кроме того, осветитель снабжен насосом для подачи в полость воды или воздуха и ножной педалью для включения этого устройства. Подача воды или воздуха необходима для работы некоторых эндоскопов, например гастроскопа, лапароскопа, о чем сказано выше.

Осветитель ОС-250 (рис. 114, Д) предназначен для питания эндоскопических приборов большой длины (гастродуоденоскопы), у которых светопотери выше, что требует осветитель большей мощности. Осветитель ОС-250 снабжен йодной лампой мощностью 250 Вт и освещенность на расстоянии 100 мм от торца кабеля диаметром 5 мм в 2,5 раза выше, чем у осветителя ОС-100 (не менее 13000 лк). Осветитель имеет два канала, один из которых резервный, вступающий в строй сразу же, как только перестает работать основной канал. Осветитель имеет и третью лампу мощностью 100 Вт, используемую для коротких эндоскопов и инструментов. Масса 25 кг; габариты 415х290х265 мм.

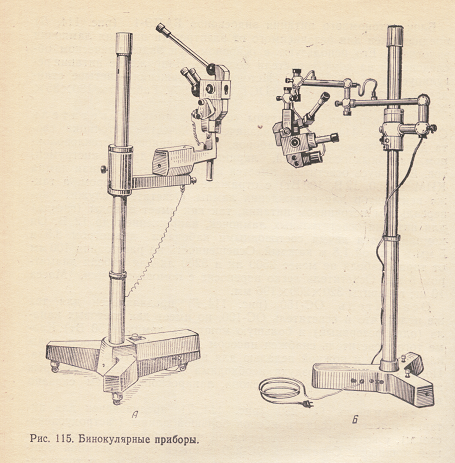

БИНОКУЛЯРНЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ОСМОТРА ПОД УВЕЛИЧЕНИЕМ

Для осмотра под увеличением и проведения микроопераций, т. е. операций под микроскопом, применяют бинокулярные приборы, дающие увеличение в 2—25 раз.

Наиболее простым прибором такого типа является бинокулярная лупа; к сложным приборам относятся кольпоскоп и операционный микроскоп.

Лупа телескопическая бинокулярная предназначена для увеличения изображения при диагностике и проведении хирургических операций главным образом в офтальмологических отделениях клиник и больниц. Представляет собой прибор типа телескопических очков, дающий увеличение в 2 раза при удалении объекта на 180—200 мм. Снабжена насадкой, применяемой в случае необходимости коррекции зрения до двух диоптрий. Расстояние между центрами окуляра может изменяться от 58 до 74 мм.

Кольпоскоп КС-1 (рис. 115, А) предназначен для осмотра влагалища, шейки матки и нижней трети цервикального канала. Состоит из головки и штатива. В головке укреплен осветитель, дающий возможность получить освещенное поле диаметром 20мм и бинокулярная оптическая система типа бинокля. Оптическая система имеет переменное увеличение, меняющееся ступенями в 4; 6,3; 10; 16 и 25 раз. При переключении увеличения соответственно изменяется и поле зрения—45; 27; 18; 11 и 7 мм. Штатив позволяет перемещать головку по высоте и поворачивать ее в нужную позицию. Прибор имеет колеса для перемещения его по полу (масса 60 кг). Габариты 930х635х1520 мм.

Операционный микроскоп (рис. 115, Б) предназначен для оперирования под увеличением. Применяют в общей хирургии, офтальмологии, оториноларингологии, нейрохирургии, сосудистой хирургии. Имеет увеличения и поля зрения такие же, как и кольпоскоп. Головка снабжена дополнительным объективом, что дает возможность наблюдения за ходом операции еще одному наблюдателю. Питание от сети переменного тока. Габариты 612х637х1250 мм; масса 80 кг.

Дезинфекция приборов осуществляется химическим способом раствором хлорамина или перекиси водорода.

АППАРАТУРА ДЛЯ ИНТРОСКОПИИ

Рентгенодиагностические устройства и рентгенопринадлежности

Рентгенодиагностические устройства предназначены для просвечивания, осмотра и фиксации на рентгеновской пленке состояния внутренних органов. Они относятся к приборам, поскольку служат для получения информации. Рентгеновские лучи имеют свойство проникать через тела различной плотности. Степень проникновения зависит от плотности и физических свойств этих тел. Некоторые среды легко пронизываются лучами, другие задерживают (поглощают) часть этих лучей. Это обстоятельство и дает возможность использовать рентгеновские лучи для целей диагностики. Рентгеновские лучи невидимы для глаза, поэтому для того, чтобы увидеть рентгеновское изображение, необходимо специальное устройство—экран, покрываемый составом, способным светиться под действием рентгеновских лучей. Те участки экрана, на которые падает неослабленное излучение, светятся более ярко, а те участки, на которые падают лучи, ослабленные плотными тканями, остаются более темными. В результате на экране получается некоторое изображение исследуемого объекта. Так, например, при просвечивании рентгеновскими лучами кисти руки на экране можно увидеть контуры костей, так как костные ткани в большей степени поглощают рентгеновские лучи, чем мягкие ткани. При просвечивании хорошо видны инородные тела в организме, особенно металлические.

Диагностика заболеваний при помощи просвечивания и наблюдения просвечиваемых участков часто сопровождается получением рентгеновского снимка, так как последний можно более детально изучить. Снимки делают на рентгеновской пленке, и при непосредственном воздействии на пленку рентгеновских лучей получают обычную рентгенограмму.

Все большее распространение получает другой метод— флюорография, заключающийся в том, что с изображения на светящемся флюоресцирующем экране делают снимок на пленку малого размера при помощи фотоаппарата. Этот метод вследствие быстроты получения снимков нашел широкое применение для массовых обследований населения. Длительное воздействие рентгеновских лучей на организм вредно, поэтому существуют специальные правила защиты при работе на рентгеновских установках и различное защитное оборудование.

Рентгенодиагностические устройства включают целый комплекс технических устройств. В состав каждой рентгеновской диагностической установки входят:

1. Рентгеновский излучатель (рентгеновская трубка) со стойкой, на которой укреплен излучатель.

2. Рентгеновское питающее устройство, с помощью которого на трубку подается высокое электрическое напряжение, необходимое для получения рентгеновского излучения. Питающее устройство состоит обычно из пульта управления и генераторного устройства, состоящего из трансформатора и выпрямителя.

3. Рентгеновский стол (штатив), на который помещают пациента и в котором располагаются приемники излучения—экран для просвечивания или рентгеновская кассета с пленкой для снимков. Кроме того, для улучшения качества изображения на пленке помещают перед ней, на пути рентгеновских лучей рентгеновскую решетку или растр.

Сложные рентгеновские установки снабжены автоматическими реле экспозиции — рентгеноэкспонометрами, позволяющими ограничивать экспозицию при заданной дозе облучения.

Рентгенопринадлежности. Рентгеновские экраны выпускают двух основных видов: экраны для рентгеноскопии и флюорографии (ЭРС) и экраны, усиливающие для рентгенографии-(РУ). Экраны первого вида ЭРС-220 предназначены для высвечивания рентгеновского изображения при визуальном обследовании. Представляют собой листы картона, на которые тонким слоем нанесен специальный светосостав желто-зеленого цвета из цинк-кадмий сульфита. На задней белой стороне нанесена заводская маркировка. Экраны упаковывают по одному в картонные рамки и. вкладывают в конверты из плотной бумаги. В этикетке на конверте указывают яркость свечения в условных единицах и дату Выпуска. Обычные экраны имеют яркость свечения не менее 220 единиц, а экраны с повышенной яркостью свечения — до 300 единиц.

Срок службы экранов 4 года. Экраны выпускают следующих размеров: 15х20; 28х24; 24х30; 30х40; 35,6х35,6 и 40х40 см.

Рентгеновские медицинские усиливающие экраны предназначены для производства рентгеновских снимков (рентгенография). Представляют собой картон с нанесенным на нем тонким слоем люминофора, дающим при воздействии рентгеновских лучей сине-фиолетовое свечение. Рабочая сторона экрана белого цвета, блестящая, покрыта защитной пленкой. На задней нерабочей стороне нанесена заводская маркировка. Поставляют и применяют комплектом из двух экранов, между которыми при съемке закладывают рентгеновскую пленку. Экраны выпускают пяти типов: три типа с люминофором из вольфрамата кальция, один — с боритовым и один — с сульфидным люминофором, контрастирующих рентгеновское изображение и уменьшающих экспозицию при рентгеновских съемках. Экраны не должны иметь дефектов на рабочей поверхности. Защитная пленка предохраняет экран при очистке его ватой, смоченной мыльной водой. Средний срок службы экрана 4 года. Качество и яркость свечения экрана проверяет завод-изготовитель по эталону.

Рентгеновские решетки служат для поглощения вторичных рентгеновских лучей при рентгенографии и способствуют получению более резкой и контрастной рентгенограммы. Основным элементом решетки служит плоский растр, состоящий из поставленных на ребро тонких свинцовых полосок, непрозрачных для рентгеновских лучей, с прокладкой между ними полосок из пластмассы, дерева или легких металлов, пропускающих лучи, воздействующие на пленку. Во избежание получения на пленке изображения непрозрачных свинцовых полосок растр во время экспозиции движется в плоскости пленки.

Промышленность выпускает несколько видов решеток: плоские для рентгеноснимков внутренних органов, решетки для черепных снимков и др. Показатели качества решеток проверяют при эксплуатации на рентгеноустановке.

Приспособления для защиты. Выпускают для защиты персонала, обслуживающего рентгеновские установки от действия рентгеновских лучей. Специальные приспособления и оборудование (защитные ширмы) изготовляют с применением просвинцованной резины или свинцового стекла. Защитные свойства материалов для изготовления приспособлений характеризуются так называемым эквивалентом свинца. Если, например, резина имеет эквивалент свинца 0,5, это означает, что ее защитные свойства аналогичны защитным свойствам свинцового листа толщиной 0,5 мм.

Промышленность выпускает защитные ширмы большие и малые, а также разборные для флюорографов. Ширмы имеют каркас из дерева или металла, окна из свинцового стекла и облицованы просвинцованной резиной. Выпускают защитные перчатки и фартуки из просвинцованной резины.

Оборудование и принадлежности для снимков и обработки рентгеновской пленки. Кассеты рентгеновские выпускают с размерами, соответствующими размерам рентгеновских экранов. Кассеты изготовляют из алюминия и гетинакса; они должны быть непроницаемы для видимых лучей. Гетинакс, из которого изготовляют дно кассеты, должен иметь ровную поверхность, при просвечивании рентгеновскими лучами не должен давать пятен, теней и точек, искажающих изображение на пленке.

Пленка рентгеновская выпускается тех же стандартных размеров, что и кассеты, в пачках по 20 листов. Кроме того, выпускают пленку для зубных снимков размером 3х4 и 4х7 см в коробках по 20 штук. Для флюорографии выпускают пленки шириной 35,5 мм и длиной 30 м, намотанные на катушку. Необходимо учитывать, что чувствительность пленки понижается со временем и после хранения в течение года падает на 30%.

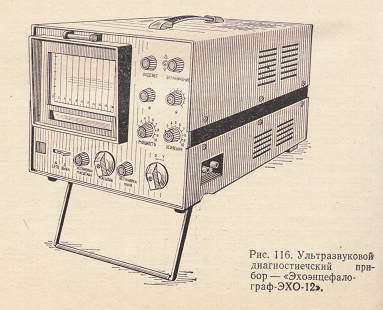

Понятие об ультразвуковых диагностических приборах

К ультразвуковым относят все механические упругие волны, находящиеся за верхним пределом слышимости уха человека, т. е. колебания с частотой более 20 кГц (более 20 тысяч кол/с). Оказалось, что ультразвуковые колебания, ненамного превышающие порог слышимости (25—40 кГц), могут быть применены для разделения тканей и используются в аппаратуре типа УЗ-скальпель для разрезания их, а также в аппаратах для снятия зубных отложений (скалывание зубных отложений). Ультразвуковые волны значительно большей частоты от 800 кГц и выше применяют для ультразвуковой диагностики и терапии. Для диагностики применяют слабые по интенсивности (мощности) колебания, для терапии — более интенсивные.

УЗ-диагностика основана на том, что УЗ-волны имеют свойство отражаться на границе сред разной плотности. Так, например, они хорошо отражаются от границ злокачественной опухоли, гематомы, костных тканей. Отраженные импульсы хорошо видны на экране осциллоскопа. На этом основана так называемая эхолокация.

УЗ-колебания малой интенсивности (до 15 мВт/см2), применяемые в диагностике, не могут оказать вредного воздействия на живые ткани. Они применяются даже в акушерстве и гинекологии для определения положения плода. Для этой цели выпускают эхоскопы акушерские ЭСМ-01.

Эхоскоп представляет собой генератор УЗ-волн, частотой 880, 1760 и 2640 кГц, работающий от сети (сетевая мощность 75 Вт). Аппарат установлен на столике-подставке и снабжен пятью зондами: три зонда диаметром 26 мм работают на частотах, указанных выше, и два—диаметром 10 мм—на частотах 1760 и 2640 кГц. Зонды, работающие на больших частотах, дают и более высокую точность локации — определения расстояния до-головки плода или размеров этой головки. Так, зонд, работающий на частоте 1760 кГц, дает точность (разрешающая способность) 5,5 мм, а на частоте 2640 кГц —3,5 мм. Однако увеличение-частоты приводит к уменьшению глубины проникновения луча в. ткани. Там, где не нужно большой глубины проникновения, например при локации инородных тел в глазу, применяют еще большие частоты. Так, эхоофтальмоскоп ЭОС-21 работает на частотах 5280 кГц с разрешающей способностью 1,6 мм и 10560 кГц (10,56 МГц) с разрешающей способностью 0,8 мм. Зонды в этом случае применяют более миниатюрные, диаметром 3 и 5 мм. Прибор выпускают со столиком.

Для неотложной диагностики при травмах и заболеваниях головного мозга выпускают эхоэнцефалограф переносный «ЭХО-12» (рис. 116). Это небольшой прибор, работающий на частотах 880 и 1760 кГц. Масса 11 кг; габариты 230х260х450 мм. Комплектуют двумя зондами диаметром 26 мм.

Понятие о радиоизотопной диагностике и аппаратуре

Изотопами называют атомы одного элемента, содержащие в: ядре различное количество нейтронов и имеющие вследствие этого различный атомный вес. Многие из этих изотопов являются радиоактивными. В настоящее время получены радиоактивные изотопы всех элементов периодической системы.

Радиоизотопная диагностика основана на принципе контроля поведения введенных в организм химических соединений, меченных радиоактивными изотопами. Чаще всего применяют соединения, обладающие свойством к преимущественному накоплению в. тканях определенного органа, т. е. специфической органотропностью. Так, например, краситель бенгальский розовый (бенгал-роза), меченный радиоактивным йодом, при внутривенном введении поглощается в тканях печени, т. е. обладает гепатотропностью. Радиоактивный йод, так же как и стабильный изотоп этого элемента, обладает свойствами тиреотропности, т. е. поглощается преимущественно щитовидной железой и т. п.

Особый интерес для изотопной диагностики представляют паренхиматозные органы, заболевания которых почти не поддаются рентгенодиагностике в связи с малой рентгеноконтрастностью этих органов.

Изучение распределения радиоактивных препаратов в паренхиматозных органах: печени, почках, щитовидной железе, селезенке и др. дает возможность получить изображение самой ткани органов, поглотивших радиоактивный препарат, и по его распределению судить о наличии патологических дефектов или об отсутствии таковых. Одновременно измерение количества радиоактивного препарата, поглощенного тем или иным органом, определяет его физиологическую активность.

Таким образом, радиоизотопное исследование может быть или топографическим, дающим представление о структуре органа, или функциональным, а иногда сочетает в себе и то и другое.

Радиоактивные препараты, часто называемые индикаторами, могут быть жидкими или газообразными. Они вводятся преимущественно путем инъекции. Радиоактивность препарата, вводимого в организм, очень мала и совершенно безопасна для пациента, тем более что для изотопной диагностики чаще всего применяют так называемые короткоживущие изотопы, период распада которых составляет от нескольких часов до нескольких суток. Применение индикаторов малой активности несколько усложняет аппаратуру для диагностики, так как в схему аппарата включают усилитель радиосигнала, но аппаратура для диагностики в нашей стране создается по принципу максимума безопасности для пациента.

Аппаратура для радиоизотопной диагностики основана на восприятии излучений от изотопов-индикаторов, введенных в организм. Кванты излучения воспринимаются датчиком-детектором, чаще всего представляющим собой кристалл, который под влиянием излучения люминесцирует, давая вспышки света. Световой сигнал преобразуется с помощью специального устройства — фотоэлектрического умножителя в электрический и усиливается. Количество вспышек пропорционально активности излучения и регистрируется с помощью счетного устройства. Большое накопление молекул радиоактивного изотопа на каком-либо участке тканей или органа ведет к увеличению количества вспышек в единицу времени и позволяет судить о степени сосредоточения (накопления) радиоактивного вещества. Именно так изучают расположение некоторых злокачественных новообразований, которые в ряде случаев накапливают препараты в больших количествах, чем здоровые ткани.

По описанному принципу работают как одноканальные (один датчик и одна сцинтилляционная головка), так и многоканальные радиометрические или сцинтилляционные установки.

Кристалл помещается в корпусе головки с защитой толстым слоем свинца, а сама головка укрепляется на штативе радиодиагностического устройства. Больной как и при рентгеновском исследовании, как правило, укладывается на стол.

Наряду с радиометрическими приборами выпускают гамма-топографы, в которых с помощью головки производится скеннирование, т. е. постепенный обход головкой значительного участка тела человека с получением топограммы, представляющей собой картину распределения активности изотопов в организме на данном участке тела.

Последним, наиболее современным аппаратом для радиоизотопной диагностики, является сцинтилляционная гамма-камера ГКС-1. В головке гамма-камеры расположен не один, а несколько десятков датчиков, что позволяет не последовательно, а одновременно регистрировать радиоактивное излучение во всех участках исследуемой области. Сигналы, полученные от датчиков,. идут в электронный блок, где они анализируются и преобразуются в последовательность вспышек на экране осциллоскопа, причем эти вспышки дают картину распределения радиоизотопов в исследуемом объекте. Изображение на осциллоскопе можно регистрировать с помощью камеры на фото- или кинопленку.

Аппаратура для радиоизотопной диагностики сосредоточена в. специальных центрах и отделениях при крупных лечебных учреждениях, где обеспечены необходимые условия для хранения и применения радиоактивных препаратов — индикаторов. Они поставляются в специальных защитных контейнерах. Снабжение этими препаратами осуществляется через конторы и магазины-В/О «Изотоп».