- •2. Теоретические характеристики современных педагогических технологий

- •2.1. Понятие «педагогическая технология» в зарубежной и отечественной литературе

- •2.2. Классификация педагогических технологий

- •3.1.1. Немного истории

- •3.1.2. Актуальность коллективных способов обучения

- •3.2. Технологии личностно-ориентированного образования

- •3.2.1. Основные концептуальные идеи

- •3.2.3. Педагогика сотрудничества

- •3.2.4. Гуманно-личностная технология ш.А. Амонашвили

- •3.4.1. Теория и классификация игр

- •3.4.2. Игровые педагогические технологии

- •3.5. Активные методы обучения

- •3.5.1. Проблема активности личности в обучении

- •3.5.2. Понятие «активное обучение»

- •3.7.2. Основные функции и признаки проблемного обучения

- •3.7.4. Проблемная ситуация как основной элемент проблемного обучения

- •3.7.5. Организация проблемного обучения

- •3.8.2. Характеристика информационных технологий обучения

- •3.8.3. Двойственный характер компьютеризации профессиональной подготовки

- •3.8.4. Компьютер в современном учебном процессе

- •3.8.5. Методика проведения интерактивных лекций с применением мультимедиа-технологии обучения

- •3.9. Основы программированного обучения

- •3.9.1. Основные принципы программирования

- •3.9.3. Автоматизированная учебно-информационная система организации дистанционного обучения (разработка Уральского гту, Екатеринбург) Общая информация

- •3.10. Технологии интегративного обучения

- •3.10.1. Обзор современных интегративно-педагогических концепций

- •3.10.3. Интеграция и системный подход в развитии современной науки

- •3.10.4. Синергетический подход и системный анализ в современном образовании

- •3.10.5. Интегративный тип познания

- •3.10.8. Обучение на интегративной основе в средней школе

- •3.11. Технологии модульного обучения

- •3.11.1. Понятие «обучающий модуль»

- •3.11.2. Принципы модульного обучения

- •3.11.4. Особенности организации педагогического контроля в модульном обучении

- •3.14. Авторская педагогическая технология с.Н. Лысенковой (опережающее обучение с использованием опорных схем)

- •3.15. Технология развивающего обучения

- •3.15.1. Психологические принципы развивающего обучения

- •3.15.2. Некоторые технологические приемы развивающего обучения

- •3.18. Технология «открытых форм»

- •3.19. Этнопедагогические технологии

- •3.20. Дистанционное образование

- •3.20.1. Историческая справка

- •3.20.2. Классификация систем и методов дистанционного образования

- •3.20.3. Формулировка требований к учебным курсам дистанционного образования

- •3.20.4. Особенности построения (планирования) учебного процесса с использованием сдо

- •3.20.5. Технология перевода существующих курсов обучения и переподготовки на платформу дистанционного образования

- •3.20.8. Дидактические принципы дистанционного обучения

- •3.20.9. Организационные основы дистанционного обучения

- •3.20.10. Средства дистанционного обучения

3.20.5. Технология перевода существующих курсов обучения и переподготовки на платформу дистанционного образования

Современное состояние образовательного процесса, возможности средств телекоммуникаций, потребности обучаемых делают нео-

295

споримым факт необходимости внедрения элементов СДО. Однако задача создания элементов СДС) не является абсолютно новой. Для ее реализации имеется базовая методическая платформа, сформированная в процессе реализации очных и заочных программ обучения и переподготовки. Именно этот накопленный опыт и информационно-методический материал должны стать основой для создания комплексной СДО РФ.

В существующих условиях, определяемых состоянием технического и финансового обеспечения учебных заведений, возможно выделение двух основных направлений по созданию курсов и программ СДО:

создание курсов ДО на основе централизованных заказов, определяемых единой программой создания СДО ВС РФ и специальными потребностями;

постепенное создание и накопление элементов и курсов ДО, разработанных на основе ныне преподаваемых курсов обучения и переподготовки на базе высших учебных заведений.

Оба направления создания элементов СДО являются взаимозависимыми, так как опираются на единую информационную и методическую базу, связанную с накопленным опытом подготовки специалистов.

Первое направление по существу связано с созданием специальных курсов ДО, предназначенных для решения оперативных задач подготовки кадров. Разработка подобных курсов должны иметь заказной характер и специально финансироваться. Наиболее эффективный способ реализации подобных курсов — это выполнение работ в рамках договоров на опытно-конструкторские разработки (ОКР), регламентированных техническими заданиями, в которых четко оговариваются требования к реализации курсов и сроки исполнения. Исполнителями подобных заданий могут быть ведущие учебные заведения.

Второе направление создания компонент ДО продиктовано текущей деятельностью высших учебных заведений, использующих средства автоматизации в учебном процессе. Работы в этом направлении обусловлены постепенным переводом существующего методического обеспечения учебного процесса в формат электронного (программно-

296

го) представления. Такая работа выполняется практически во всех учебных заведениях (подготовка учебных пособий, учебных планов и программ, методических указаний, контрольных заданий и т.д.). Однако в большинстве случаев это просто механическое накопление методических материалов, представленных в электронном виде, без решения (или попытки решения) задачи использования этих материалов в повседневном учебном процессе очной формы обучения, а в последующем — в СДО. Существование накопленных и структурированных электронных материалов но учебным курсам очного образования в последующем может стать информационной основой д/гя создания модулей курсов СДО. Такое направление формирования элементов СДО РФ требует меньших финансовых затрат, однако для его выполнения необходима реализация организационных мероприятий, определяющих основные направления развития данных работ и определения основных участников подобных программ. Учебные заведения, работающие в данном направлении, должны быть заинтересованы в результатах, так как они могут эффективно использоваться в учебном заведении. Создаваемые элементы СДО могут использоваться как дополнительные средства повышения качества подготовки на локальном уровне учебного заведения.

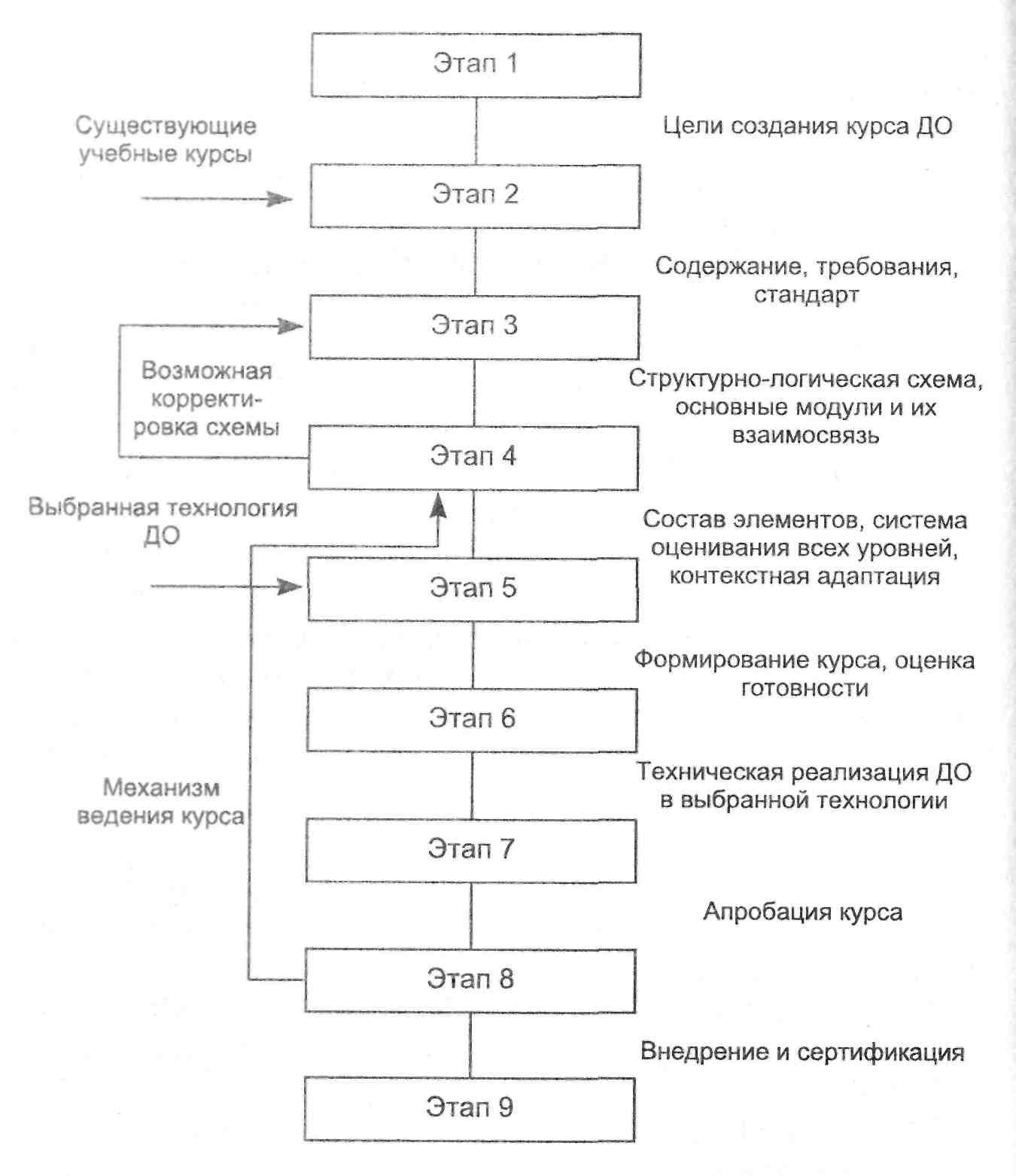

Для выполняемых разработок элементов СДО, как в рамках первого, так и второго направлений, можно выделить перечень характерных этапов методических и технических мероприятий (рис. 27).

Выделение, подобных этапов обеспечивает определенную унификацию результатов разработок, выполняемых различными организациями.

Кратко, работы, связанные с выполнением каждого из этапов, можно сформулировать следующим образом.

Этап 1. Определение мотивационных признаков по реализации программ подготовки или переподготовки специалистов на основе технологии ДО.

Этан 2. Создание содержательного наполнения программы подготовки (переподготовки), формулировка целей и требований к результату (внутренний стандарт).

Этап 3. Разработка структурно-логической схемы подготовки с выделением основных модулей и их взаимосвязей.

297

Рис. 27 Технология перевода существующих курсов обучения и переподготовки на платформу СДО

Этап 4. Детальная разработка модулей подготовки с определением внутренней структуры и содержания; методов изучения (преподавания), характерных для ДО; разработка системы оценивания

298

на уровне элементов и модулей; разработка механизмов адаптации к уровням обучаемых.

Этап 5. Формирование на основе модулей взаимосвязанных или локальных курсов подготовки (переподготовки) с формулировкой требований и методов оценки готовности.

Этап 6. Реализация модулей курса с учетом выбранного варианта ДО (технологические решения и варианты реализации), от «бумажной» технологии, до полной автоматизации.

Этап 7. Сборка курса и его апробация на уровне (базе) очного процесса подготовки.

Этап 8. Создание механизма и процедур ведения курса ДО (т.е. модификации и адаптации в соответствии с потребностями подготовки и целями).

Этап 9. Внедрение курса (программы) подготовки ДО в систему подготовки специалистов на заданном уровне.

Создание курсов ДО тесным образом связано с решением задачи обеспечения качества подготовит на основе обеспечения стандарта подготовки и с задачей структуризации обучения с целью перехода на модульный принцип обучения. В связи с этим центральное место в процессе создания курсов ДО занимают этапы, связанные с выявлением целей и требований подготовки и структуризацией курсов ДО.

В случае успешного решения задач данного этапа, реализация курсов ДО в основном связана с формированием функций оценивания.

Техническая реализация электронных вариантов курсов ДО, не обладающих высоким уровнем адаптивности, не представляет собой сложной задачи.

Особенностью предлагаемого подхода к порядку создания курса ДО является включение этапа апробации курса на базе очного образования. Это всегда возможно в случае существования модульных элементов обучения в высшем учебном заведении, и существовании локальной автоматизированной системы подготовки. Используя этот этап, можно наиболее эффективно выявить ошибки методического и технологического характера.

299

В системе ДО реализуются как традиционные (для заочного образования), гак и совершенно новые способы информационно-методического обеспечения учащихся, применение которых принципиально меняет характер общения студентов и преподавателей. Естественно, что новшества, в первую очередь, определяются техническим оснащением центров ДО (федеральных, международных, региональных и локальных), возможностями интерактивного способа коммуникации при передаче и обработке образовательной информации. Однако основная задача ДО — это система курсового (информационного и методического) обеспечения, поддерживаемая широкой сетью образовательных учреждений.

Проблема заключается в том, что разработка, тиражирование и сопровождение каждого курса требует существенных первоначальных и последующих интеллектуальных и материальных вложений. В связи с этим напрашивается понятный с экономической точки зрения вывод: вместе с созданием в рамках ДО системы подготовки преподавателей и разработчиков учебных курсов нового типа целесообразно использовать учебно-методическое обеспечение, наработанное в рамках научно-технических программ по развитию сети автоматизированных обучающих систем.

Отдельно необходимо остановиться на проблеме перехода на модульный принцип обучения.

Проблема создания модульных курсов обучения для систем дистанционного образования непосредственно связана с организационными и методическими проблемами внедрения модульного подхода в очные программы подготовки специалистов.

Существующий учебный процесс подготовки (переподготовки) инженеров ориентирован на одноуровневую (линейную) структуру подготовки, учебные программы ориентированы на последовательное изучение дисциплин с учетом их логических взаимосвязей. Подобный подход не позволяет эффективно оценивать уровень профессиональной подготовки обучаемого в процессе подготовки. Результирующее оценивание и профессиональная квалификация осуществляется по окончанию программы подготовки.

300

Построение учебного процесса ориентируется на формулировки государственного стандарта, которые основаны на использовании линейной схемы обучения.

Системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации в рамках СДО должны использовать модульный принцип построения учебного процесса. Кроме этого, модульный принцип обучения может быть использован и в рамках очных образовательных программ. Особенностью использования модульного принципа построения учебного процесса является возможность оценивания профессиональной пригодности и присвоения квалификаций на промежуточных этапах подготовки.

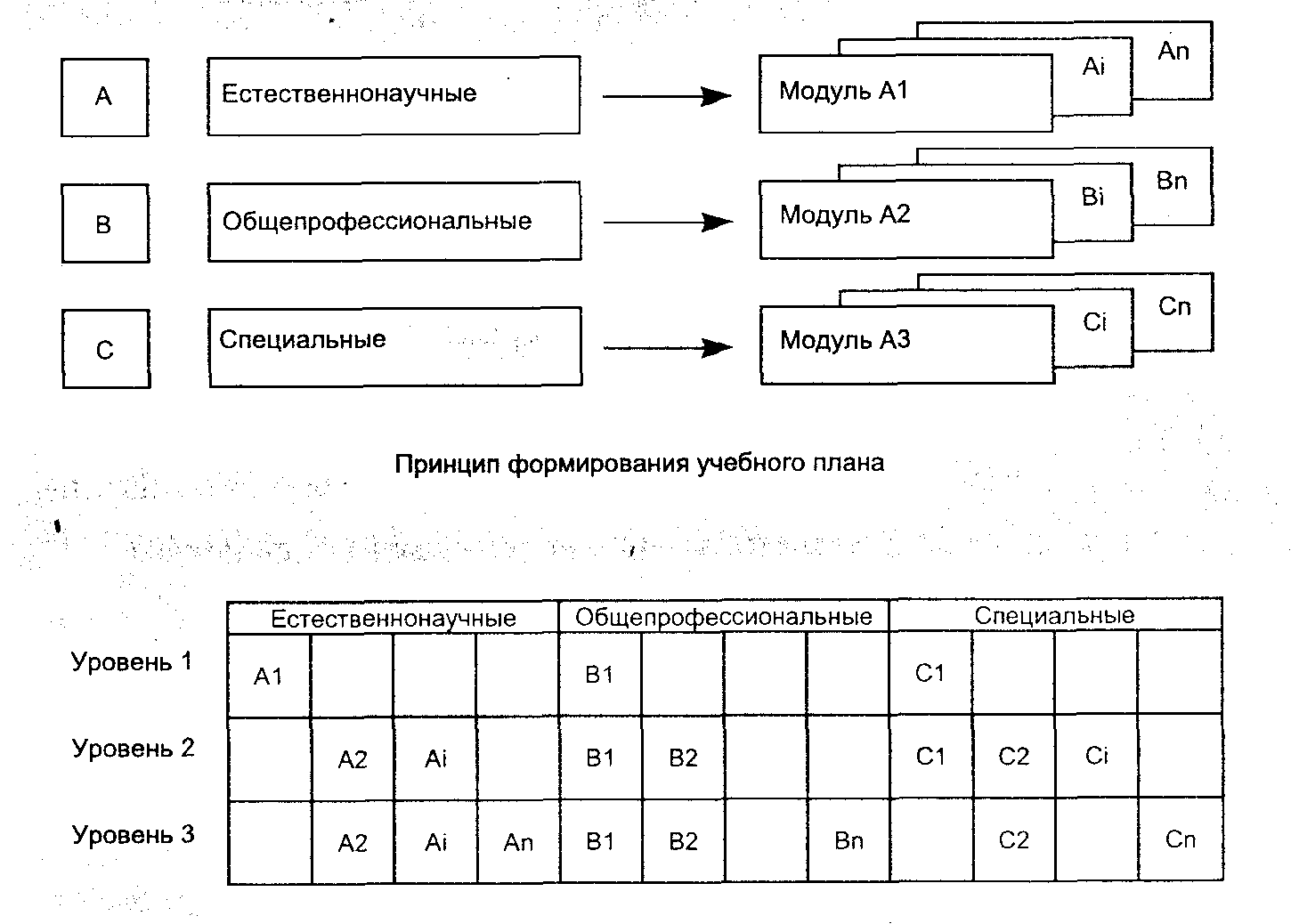

На рис. 28 представлен пример формирования учебной программы высшего учебного заведения с использованием модульного принципа.

Рис. 28. Формирование профессионального уровня специалиста

301

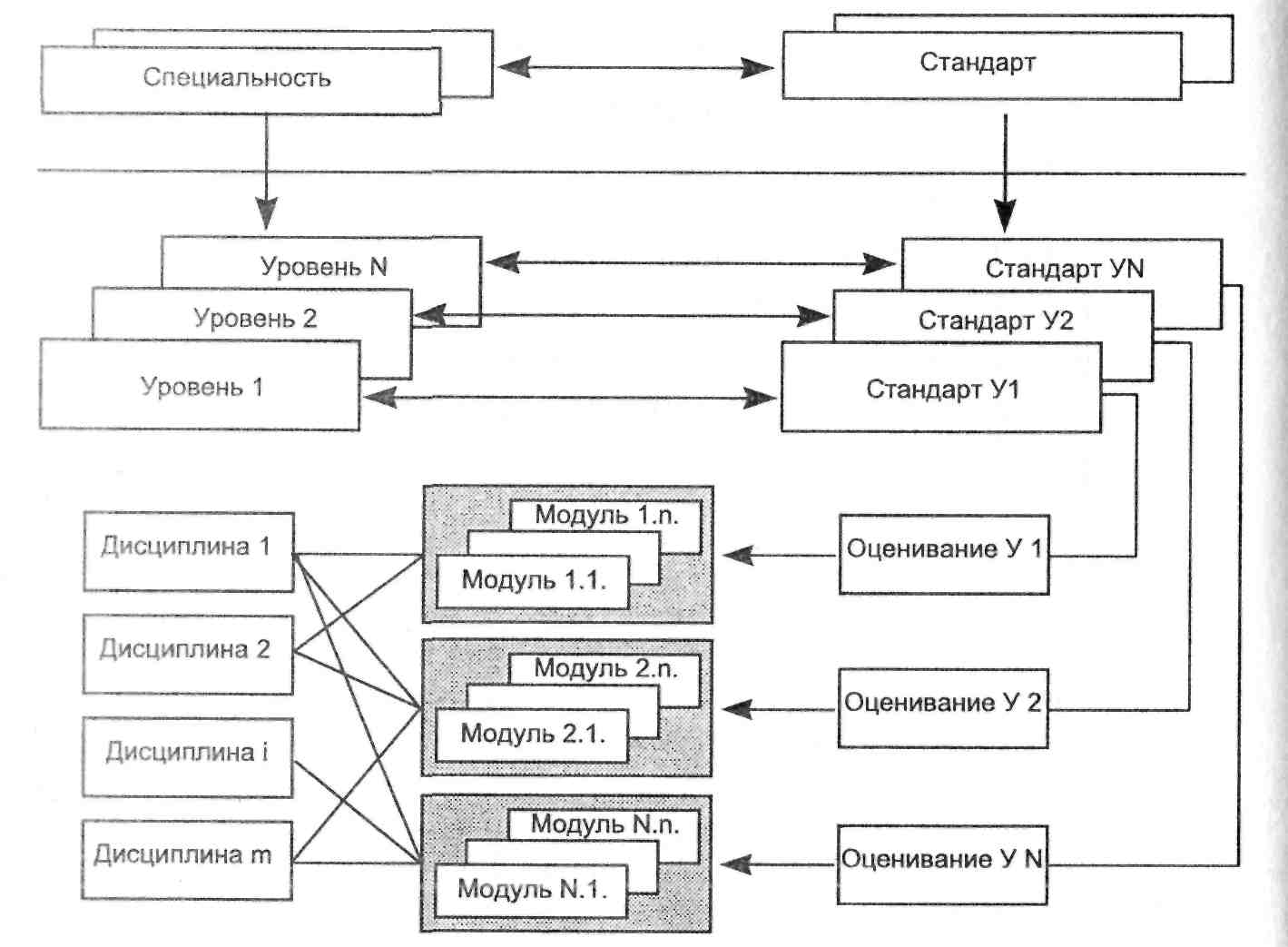

Использование модульного принципа обучения позволяет реа-лизовыватъ многоуровневые программы подготовки, дающие возможность качественно оценивать профессиональную пригодность специалистов не только на конечной стадии обучения (рис. 29).

Рис. 29. Многоуровневая система профессиональной подготовки

специалистов

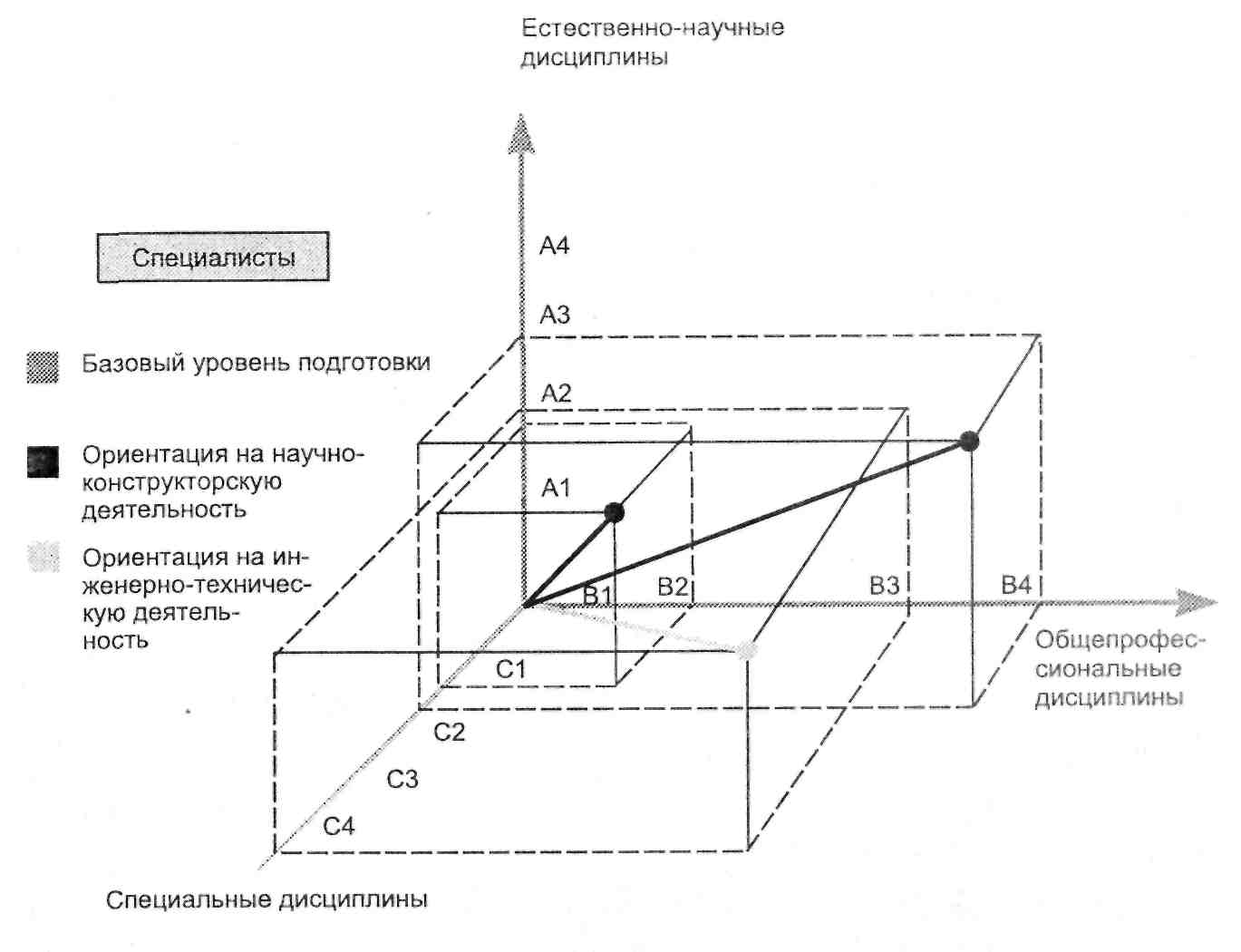

Очевидно, что использование модульного принципа подготовки повышает возможности управления учебным процессом и адекватность учебных программ целям и задачам обучения (рис. 30). В качестве основных направлений создания курсов ДО выделены: 1) создание курсов ДО на основе централизованных заказов, определяемых единой программой создания СДО РФ и специальными потребностями отраслей;

302

Рис. 30. Процесс (варианты) подготовки инженеров

2) постепенное создание и накопление элементов и курсов ДО, разработанных на основе существующих курсов обучения и переподготовки, на базе высших военных учебных заведений. Вопросы внедрения модульной системы дистанционного образования связаны с решением ряда организационных задач и проблем:

• наличие в учебных заведениях РФ в настоящий момент «линейной» (последовательной) структуры образовательного процесса;

• ориентация системы оценивания в процессах подготовки и обучения на «дисциплинарное» оценивание в процессах обучения и общую оценку готовности (качества) подготовки;

• сложность одновременного использования в учебных программах обучения и подготовки линейных и модульных курсов подготовки;

303

• невозможность полного преобразования типичных учебных программ на модульный принцип в процессе осуществления обучения;

• наличие обязательного этапа в разработке модульных курсов подготовки, не связанного с обучением (т.е. предварительная методическая проработка), но при этом в нем должны участвовать ведущие специалисты но разделам дисциплин, входящих в модуль;

• слабая готовность (педагогическая, методическая, технологическая) к решению задач модульного обучения преподавателей учебных заведений;

• отсутствие единой (государственной или ведомственной) системы классификации модулей профессиональной подготовки;

• необходимость предварительного определения содержания и взаимосвязей основных базовых курсов и модулей подготовки специалистов;

• разработка технологических и организационных принципов развития контекстов модулей и курсов обучения.

Таким образом, методические вопросы создания и внедрения модульных курсов ДО разбиваются на две основные группы:

вопросы, требующие решения на уровне МО РФ;

вопросы, решаемые в рамках учебных заведений и подразделений выполняющих технологическую и методическую подготовку курсов.

3.20.6. Методические аспекты учебного пособия для дистанционного обучения

Цель любого обучения — не только накопление полезной информации, но и умение ее использовать. Поэтому изучение любой дисциплины не сводится к запоминанию набора сведений. Дисциплину надо осмыслить в целом, т.е. осознать ее роль для специалиста, выделить и усвоить основные ключевые понятия (ядро дисциплины), уяснить связь с другими дисциплинами (межпредметные связи). Надо научиться пользоваться информацией, приобрести соответствующие умения и навыки. Все это решается бла-

304

годаря занятиям обучаемых с преподавателем и практическим занятиям, дополняющим лекции и распределенным в течение семестра. А роль организатора этой деятельности студента отводится преподавателю. При самостоятельном же изучении дисциплин эта задача перекладывается на учебные пособия. Надо также учитывать, что самостоятельное изучение дисциплин без помощи преподавателя требует, как правило, больших затрат времени.

Дистанционное обучение (ДО) изначально предполагает, что студент обучается самостоятельно при минимальном взаимодействии с преподавателями. Поэтому успешная учеба студентов ДО невозможна без хорошо подготовленных учебных пособий. Эти пособия должны отличаться не только четкостью изложения, наглядностью материала и оптимальной краткостью, но и выполнять методические функции руководства обучением, т.е. являться, по существу, учебно-методическими пособиями (УМП). Однако большинство учебников и учебных пособий не в полной мере отвечают роли организатора самостоятельной работы обучаемых. Из этого следует, что для дистанционного обучения необходимо готовить специальные УМП по каждой дисциплине. А пока их нет, придется самостоятельно обучающимся долгое время пользоваться существующими учебниками и учебными пособиями, дополнив их специальными методическими разработками (указаниями) по изучению дисциплины. Возможно, целесообразность комплектации кейса ДО такими методуказаниями сохранится и после создания соответствующих УМП.

По организации учебного процесса ДО наиболее близко к заочной форме обучения (ЗФО). Но несмотря на более чем полувековое функционирование системы заочной подготовки специалистов, наличие специальных УМП для самостоятельного обучения до настоящего времени остается нерешенной проблемой. Анализ литературных источников по ДО и ЗФО показывает, что обобщенная структура УМП для самостоятельного изучения дисциплины должна включать следующие разделы:

1. Введение (история, суть предмета, место и взаимосвязь с другими дисциплинами учебного плана, краткие сведения о структуре).

305

2. Учебная программа дисциплины.

3. Цель и задачи изучения дисциплины и ее разделов.

4. Методические указания к самостоятельному изучению дисциплины.

5. Оглавление.

6. Основное содержание.

7. Практические задания для закрепления изученного материала.

8. Проблемные задания по материалу дисциплины, тематика для небольших научно-исследовательских работ.

9. Вопросы, тесты, задания для промежуточного и итогового контроля усвоения материала.

10. Ответы на задания, тесты по пунктам 7 и 9.

11. Толковый словарь терминов.

12. Список сокращений и аббревиатур.

13. Предметный указатель.

14. Список .литературы.

15. Заключение.

16. Хрестоматия (выдержки из других литературных источников, методик по тематике дисциплины).

Такая обобщенная структура нуждается в комментариях и уточнениях.

Дисциплины имеют различные назначение и характер излагаемого материала, а также разный удельный вес в учебном плане специальности. И соответственно не по всем дисциплинам надо иметь указанную структуру УМП. К тому же каждый выделенный раздел потребует ознакомления, осмысливания и, соответственно, увеличения затрат времени, которое у обучающегося без отрыва от производства обычно в дефиците. С учетом этого и, наконец, собственного опыта прокомментируем отдельные разделы обобщенной структуры УМП и сформулируем рекомендации к их содержанию.

1. Введение. Помимо указанных сути, места и межпредметных связей дисциплины, в него можно органично включить цель и задачи дисциплины (разд. 3), а также общие методические указания к изучению дисциплины (разд. 4).

2. Учебная программа дисциплины. Приводится в методуказаниях к дисциплине и дублирование ее разделом в УМП вряд ли целесообразно.

306

3. Основное содержание (разд. 6). Должно соответствовать государственному образовательному стандарту, быть простым и понятным и вместе с тем точным. Вопрос изложения материала сам по себе достаточно обширен и выходит за рамки данной работы. Отметим только три момента:

• учебный материал следует структурировать на информационные доли (фрагменты), причем эти информационные доли желательно нумеровать для удобства дальнейших ссылок;

• самостоятельное осмысливание материала облегчается ранжированием информационных долей, и излагаемых понятий и терминов по значимости с наглядным отражением ранжирования типографскими или компьютерными способами (разумеется, такая ранжировка должна быть пояснена во введении);

• после каждой главы следует приводить методические указания к изучению, отмечая как внутрипредметные, так и межпредметные связи основных понятий данной главы.

4. Вопросы, тесты, задания для промежуточного и итогового контроля усвоения (разд. 9) предназначены прежде всего для самоконтроля и их целесообразно помещать после каждой главы. Формулировка вопросов должна быть четкой и понятной, не требующей расшифровки смысла и не допускающей неоднозначной трактовки. По нашему мнению, вопросы полезно сопровождать ссылками на текст (информационные доли), хотя это положение иногда встречает возражения. Практические задания для закрепления изученного материала (разд. 7) должны сопровождаться необходимыми справочными данными и ссылками на текст содержания (информационные доли) и ответами. Задания для самоконтроля должны быть не только расчетные, но и на анализ и осмысливание учебного материала (задания типа «Повторите...», «Решите...» не содержат рекомендаций по рациональной умственной деятельности). При составлении заданий на самостоятельную проработку изучаемого материала следует учитывать характер материала. Если материал главы содержит методику расчета (анализа, запуска, наладки и т.п.), то в качестве задания можно рекомендовать разработку алгоритма или алгоритмического предписания для выполнения действий по достижению цели кратчайшим пу-

307

тем. Если глава содержит ряд новых пли уточняемых понятий, то можно предложить студентам сформулировать определения этих понятий, отнести их к определенной группе по указанным признакам (т.е. дать их классификацию), либо расположить их в определенном порядке (например по убыванию точности, по трудоемкости, по затратам материала и т.п.). Если в разделе рассматривается некоторое явление, дается анализ процесса или обоснование закона, то в качестве задания можно предложить сравнить это явление (закон, объект и т.н.) с известным как аналогичным, так и иным (противоположным, побочным, дополнительным). При этом обязательно указываются параметры, по которым надо произвести сравнение (по экономичности, точности, действующим законам физики и т.п.). Помимо вопросов и заданий желательно указать, какие лабораторные работы, предусмотренные программой дисциплины, относятся к данной главе и какие понятия они поясняют. Специальные вопросы, тесты и задания для итогового контроля предназначены, судя но всему, для дистанционного письменного контроля и аттестации обучаемого. Поэтому их следует включать только в УМП по тем дисциплинам, где такой контроль предусмотрен. Возможно, такой контроль и не требует специально составляемых вопросов и заданий, но если они составлены, их следует размещать в приложении.

5. Проблемные задания и тематика научно-исследовательских работ (разд. 8) может быть полезной только в основных дисциплинах, формирующих конкретного специалиста. Нельзя забывать, что они требуют наибольших затрат времени, которое у обучаемого, как правило, в дефиците.

6. Ответы на задания (разд. 10) помещают обычно в приложениях к УМП. По наиболее трудным задачам следует приводить методические указания или планы решений.

7. Толковый словарь терминов (разд. 11), помещаемый перед основным содержанием УМП, должен включать термины, которые необходимо знать обучаемому перед изучением дисциплины. Целесообразность включения в него толкования терминов данной дисциплины, раскрываемых в дальнейшем тексте УМП, отнюдь не бесспорна. Размещение же толкового словаря подобных терми-

308

нов в приложении, на наш взгляд, является дублированием. Роль такого толкователя с успехом заменит достаточно полный предметный указатель (разд. 13), адресующий к соответствующей странице УМП или информационным долям текста.

8. Список сокращений и аббревиатур (разд. 12), как общепринятых, так и принятых только для данного пособия, весьма полезен и его следует помещать в приложение, даже если они указываются в тексте после первого ознакомления с соответствующим понятием.

9. Список литературы (разд. 14) рекомендуется Делить на основной и дополнительный. Но такое деление возможно только для более или менее устоявшихся дисциплин. Следует также учитывать, что список литературы в УМП в известной мере дублирует аналогичный в методуказаниях к дисциплине.

10. Заключение (разд. 15). Предполагает подведение итогов изложения содержания УМП. На наш взгляд, не является обязательным разделом УМП для любой дисциплины, а целесообразно только для основных, формирующих конкретного специалиста. В таких дисциплинах оно может содержать информацию или прогнозы о путях дальнейшего развития дисциплины или отрасли знания, промышленности, строительства и т.д., что придает заключению оттенок проблемности, но в то же время потребует дополнительных затрат времени на осмысливание.

11. Наличие хрестоматии (разд. 16), включающей выдержки из научных статей, журналов, монографий, безусловно, имеет положительное значение, расширяя информацию о содержании дисциплины. Но нельзя упускать из виду и отрицательный момент — ознакомление с дополнительным материалом требует резерва времени, поэтому к этой позиции можно отнести и комментарии к разд. 15. Это — материал для наиболее подготовленных студентов, он не является обязательным для изучения.

3.20.7. Методологические основы дистанционного обучения

Методологическими основами организации дистанционного обучения являются:

• гуманистическая направленность и обращенность обучения и образовательного процесса в целом к человеку, в создании макси-

309

мально благоприятных условий для овладения обучающимися накопленного социального опыта;

• открытость и индивидуальный подход в процессе организации и осуществления учебного процесса;

• централизованная структура системы ДО, состоящая из Центра на базе ведущего вуза и территориально удаленных учебно-консультационных пунктов;

• организация процесса дистанционного обучения как чередующихся интервалов обучения, последний из которых преобладает во всех случаях;

• прикрепление к слушателю преподавателя-консультанта (тьютора), соединяющего в себе качества преподавателя, консультанта и менеджера;

• организация общения слушателей между собой и с преподавателем как очно, так и дистанционно с помощью различных информационно-коммуникативных средств в зависимости от технического обеспечения процесса ДО и возможностей слушателей.

Дистанционное обучение от традиционных форм обучения отличают следующие характерные черты:

• Гибкость. Возможность заниматься в удобное для себя время, в удобном месте и темпе. Нерегламентированный отрезок времени для освоения дисциплины.

• Модульность. Возможность из набора независимых учебных курсов — модулей формировать учебный план, отвечающий индивидуальным или групповым потребностям.

• Параллельность. Параллельное с профессиональной деятельностью обучение, т. е. без отрыва от производства.

• Охват. Одновременное обращение ко многим источникам учебной информации (электронным библиотекам, банкам данных, базам знаний и т.д.) большого количества обучающихся. Общение через сети связи друг с другом и с преподавателями.

• Экономичность. Эффективное использование учебных площадей, технических средств, транспортных средств, концентрированное и унифицированное представление учебной информации и мультидоступ к ней снижает затраты на подготовку специалистов.

310

» Технологичность. Использование в образовательном процессе новейших достижений информационных и телекоммуникационных технологий, способствующих продвижению человека в мировое постиндустриальное информационное пространство.

• Социальное равноправие. Равные возможности получения образования независимо от места проживания, состояния здоровья, элитарности и материальной обеспеченности обучаемого.

• Интернациональность. Экспорт и импорт мировых достижений на рынке образовательных услуг.