- •Мочеполовая система [править]Почки

- •[Править]Мочевой пузырь

- •[Править]Уретра

- •Строение кожи

- •Строение кожи , схема Эпидермис (I)

- •Дерма (II) и гиподерма (III)

- •Общая характеристика нервной системы

- •[Править]Нейроны

- •[Править]Нейроглия

- •Нервная система млекопитающих [править]Морфологическое деление

- •[Править]Функциональное деление

- •Кровеносная система

- •Орган зрения - строение и функции глаз

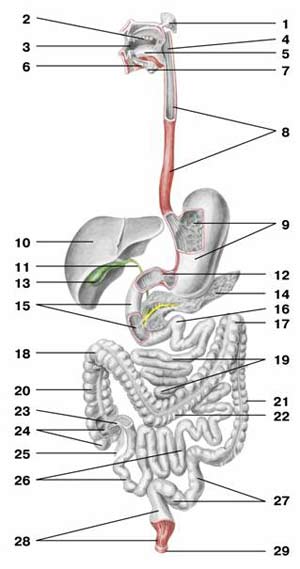

Пищеварительная система обеспечивает усвоение организмом необходимых ему в качестве источника энергии, а также для обновления клеток и роста питательных веществ. Пищеварительный аппарат человека представлен пищеварительной трубкой, крупными железами пищеварительного тракта (слюнные железы, поджелудочная железа, печень), а также множеством мелких желез, залегающих в слизистой оболочке всех отделов пищеварительного тракта. Общая длина пищеварительного тракта от полости рта до заднего прохода составляет 8—10 м. По большей части он представляет собой изогнутую в виде петель трубку и состоит из переходящих одна в другую частей: полости рта, глотки, пищевода, желудка, тонкой, толстой и прямой кишки.

Рис. 151. Пищеварительный аппарат 1 — околоушная железа; 2 — зубы; 3 — полость рта; 4 — глотка; 5 — язык; 6 — подъязычная железа; 7 — поднижнечелюстная железа; 8 — пищевод; 9 — желудок; 10 — печень; 11 — общий желчный проток; 12 — сжиматель (сфинктер) привратника; 13 — желчный пузырь; 14 — поджелудочная железа; 15 — двенадцатиперстная кишка; 16 — крутой изгиб двенадцатиперстной кишки; 17 — левый изгиб ободочной кишки; 18 — правый изгиб ободочной кишки; 19 — тощая кишка; 20 — восходящая ободочная кишка; 21 — нисходящая ободочная кишка; 22 — поперечная ободочная кишка; 23 — илеоцекальный клапан; 24 — слепая кишка; 25 — аппендикс; 26 — подвздошная кишка; 27 — сигмовидная ободочная кишка; 28 — прямая кишка; 29 — наружный сжиматель заднего прохода |

|

От пищевода до прямой кишки стенки пищеварительной трубки образуются выстилающей ее изнутри слизистой оболочкой (tunica mucosa), подслизистой основой (tela submucosa), мышечной оболочкой (tunica muscularis), наружной серозной, или соединительной, оболочкой (tunica adventitia).

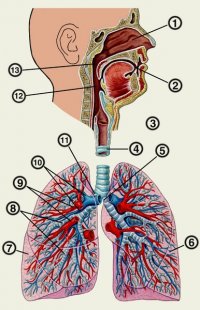

Дыхательная система

Дыхательная система (синоним система внешнего дыхания) — совокупность органов и анатомических образований, обеспечивающих движение воздуха из атмосферы к легочным альвеолам и обратно (дыхательные циклы вдох — выдох) и газообмен между поступающим в легкие воздухом и кровью. Собственно органами дыхания являются легкие и дыхательные пути: верхние (нос, придаточные пазухи носа, глотки) и нижние (гортань, трахея, бронхи, включая концевые, или терминальные, бронхиолы). Обильное кровоснабжение дыхательных путей и жидкий секрет желез их эпителия имеют значение для поддержания необходимых параметров температуры и влажности воздуха, проникающего в легкие из атмосферы. Воздухоносные пути заканчиваются переходом концевых бронхиол в дыхательные (респираторные бронхиолы, ветвления которых образуют ацинусы — функционально-анатомическую единицу дыхательной паренхимы легкого. Максимальная общая площадь поверхности контакта кровеносных капилляров с альвеолами где происходит газообмен, составляет у взрослого около 90 м2. К дыхательной системе относятся также грудная клетка и дыхательные мышцы, деятельность которых обеспечивает растяжение легких с формированием фаз вдоха и выдоха и изменение давления в плевральной полости, дыхательный центр, периферические нервы и рецепторы, участвующие в регуляции дыхания. У новорожденного имеются практически все элементы дыхательной системы. Придаточные пазухи носа (околоносовые пазухи) развиты слабо. Гортань относительно короткая, широкая и расположена выше, чем у взрослых. Трахея уплощена, просвет бронхов уже, хрящи трахеи и бронхов мягкие. Мышечная ткань строма и железистый эпителий бронхов развиты слабо. Легкие при рождении ребенка весят около 50 г, к 12 годам их масса увеличивается в 10 раз, у взрослых — в 20 раз. В легких хорошо развита соединительная ткань, богатая кровеносными и лимфатическими сосудами, но она содержит мало эластических волокон. Формирование эластической ткани бронхов и легких, а также железистого эпителия и мышечного слоя в стенках бронхов в первые годы жизни ребёнка происходит медленно и заметно усиливается в подростковом возрасте. В целом морфологическое и функциональное развитие дыхательной системы продолжается до завершения полового созревания, когда в основном заканчивается сформирование грудной клетки, дыхательных путей, легких и аппарата нервной регуляции дыхания. Перенесенные болезни, образ жизни, занятия физкультурой и спортом в детстве и юности, а также особенности трудовой деятельности в молодом возрасте оказывают существенною влияние на формирование дыхательной системы и резервов дыхания, определяемых, в частности, величины жизненной емкости легких. Движение воздуха в дыхательных путях обусловлено работой дыхательных мышц. К основным из них относят диафрагму, наружные и внутренние межреберные мышцы и мышцы брюшного пресса, обеспечивающие дыхательный акт при спокойном дыхании. Вдох происходит вследствие возрастания отрицательного давления в полости грудной клетки в связи с увеличением ее объема при опускании диафрагмы, поднятии ребер и расширении межреберных промежутков в результате сокращения диафрагмы и наружных межреберных мышц. Расслабление этих мышц создает условия для выдоха, который происходит частично пассивно (под влиянием эластической тяги растянутых легких и в связи с опусканием ребер под тяжестью грудной стенки), частично вследствие сокращения внутренних межреберных мышц и мышц брюшного пресса. При затрудненном и усиленном дыхании в осуществлении дыхательного акта могут участвовать вспомогательные мышцы (шеи, а также практически все мышцы туловища). Так, при усиленном вдохе сокращаются грудино-ключично-сосцевидные мышцы, широчайшие мышцы спины, верхние задние зубчатые, большие и малые грудные, лестничные, трапецивидные и другие мышцы; при усиленном выдохе — нижние задние зубчатые, подвздошно-реберные мышцы (нижние части), поперечная мышца груди, прямые мышцы живота, квадратные мышцы поясницы. Участие вспомогательных мышц в акте дыхания в покое наблюдается при некоторых видах одышки. Основная функция дыхательной системы — обеспечение газообмена между кровью и внешней средой в соответствии с потребностями организма, которые определяются интенсивностью обмена веществ и значительно различаются в состояниях покоя и физической работы. В условиях основного обмена у здоровых взрослых людей частота дыхания составляет 12—16 в 1 мин диафрагма устанавливается высоко, вытесняя воздух из альвеол. При физической нагрузке возрастание газообмена в дыхательной системы в норме обеспечивается снижением уровня стояния диафрагмы с приростом объема альвеолярного воздуха, расширением просвета бронхов, в связи с чем снижается сопротивление воздушному потоку. Кроме того, при физической нагрузке увеличиваются глубина и частота дыхания в таком оптимальном соотношении, которое обеспечивает вентиляцию возросшего объема альвеол адекватно повышенным минутным объемом дыхания при минимальном приросте работы дыхательных мышц. При патологии, приводящей к нарушению проходимости дыхательных путей, ограничению глубины дыхания, нарушению диффузии газов в легких, а также при расстройствах регуляции дыхания развивается дыхательная недостаточность, проявляющаяся усиленной работой дыхательных мышц и (или) различными расстройствами газообмена. Для нормальной деятельности дыхательной системы и поддержания стерильности в пространстве легочных альвеол важное значение имеет способность органов дыхания к самоочищению от микробов и пылевых частиц, попадающих в дыхательные пути из атмосферы. Кроме перистальтики мелких бронхов дренажную функцию в норме обеспечивает механизм мукоцилиарного транспорта. Запасным механизмом дренажа дыхательных путей является кашель. Патология органов дыхательной системы занимает одно из ведущих мест в заболеваемости населения большинства регионов мира. В развитых странах до 1/4 всех смертельных исходов обусловлено заболеваниями органов дыхательной системы . Основные формы патологии дыхательной системы описаны в статьях, посвященных отдельным органам дыхания, например Бронхи, Гортань, Легкие, и их заболеваниям, например Бронхит, Пневмония.

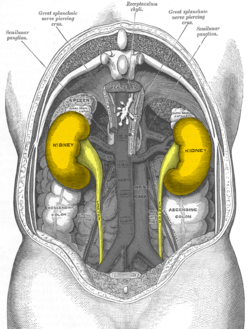

Мочеполовая система [править]Почки

![]()

Органы забрюшинного пространства. Почки и отходящие от них мочеточники окрашены жёлтым.

Основная статья: Почки

Почки — органы бобовидной формы, размером с кулак человека, располагающиеся в забрюшинном пространстве книзу от грудной клетки, вблизи поясничного отдела позвоночника. Почки окружены перинефральным жиром; кверху и несколько спереди от почек располагаются надпочечники. Кровоток в почках осуществляется через почечные артерии (ветви брюшной аорты) и составляет 1,25 л/мин (25 % от сердечного кровотока). Это является важным аспектом в связи с тем, что основной ролью почек являетсяфильтрация из крови ненужных веществ. Почечные лоханки продолжаются книзу мочеточниками, спускающимися к мочевому пузырю.

Почка выполняет много функций — концентрация мочи, поддержание электролитного и кислотно-основного гомеостаза. Почка выделяет и повторно поглощает (реабсорбирует) электролиты (натрий, калий, кальций и т. д.) под контролем гормонов местного и системного действия (ренин-ангиотензиновая система). Почки отвечают за регуляцию pH крови, выделяя связанные кислоты и ионы аммония. Помимо этого, через почки выделяется мочевина — продукт метаболизма белков. В результате фильтрации, реабсорбции и секреции почки образуют мочу — гиперосмолярный раствор, накапливающийся в мочевом пузыре.

В среднем человек производит приблизительно 1,5 литра мочи в сутки[1]. Уровень почечной фильтрации зависит от фильтрации клубочков, которая пропорциональна общему почечному кровотоку. На клубочковый кровоток влияют гормоны местного и системного действия. На производство мочи могут оказывать прямое или косвенное воздействие некоторые лекарственные вещества; мочегонные препараты, как правило, увеличивают мочевыделение посредством воздействия на фильтрацию и реабсорбцию электролитов.

[Править]Мочевой пузырь

Основная статья: Мочевой пузырь

У людей мочевой пузырь представляет собой полый мышечный орган, располагающийся забрюшинно в малом тазу. Мочевой пузырь служит для накопления мочи. Вместимость мочевого пузыря в среднем 500—700 мл и подвержена большим индивидуальным колебаниям[2]. Размеры мочевого пузыря меняются в зависимости от его растяжения содержимым. При отсутствии заболеваний, мочевой пузырь может спокойно удерживать 300 мл мочи в течение 2—5 часов. Эпителий мочевого пузыря называется «переходным эпителием». Обычно содержимое мочевого пузыря стерильно.

Поток мочи при её выделении из мочевого пузыря регулируется круговыми мышцами-сфинктерами. Стенка мочевого пузыря также имеет мышечный слой (детрузор), который, сокращаясь, обуславливает мочеиспускание. Мочеиспускание — произвольный (контролируемый сознанием) рефлекторный акт, запускаемый рецепторами натяжения в стенке мочевого пузыря, посылающими в головной мозг сигнал о наполнении мочевого пузыря. Это создаёт ощущение позывов к мочеиспусканию. При начале опорожнения мочевого пузыря его сфинктер расслабляется, а детрузор сокращается, создавая поток мочи. Также в мочеиспускании участвуют поперечнополосатые мышцы промежности, брюшного пресса и мочеполовой диафрагмы.