- •Основы информационных технологий (теория систем, дискретная и компьютерная математика, теория управления, моделирование) (Первые вопросы в билетах).

- •Интерполирование функций (многочленами Лагранжа; интерполяционная формула Ньютона; интерполяция кубическими сплайнами).

- •Приближение функций (метод наименьших квадратов; линейная регрессия; нелинейная регрессия; полиномиальная аппроксимация; дискретное преобразование Фурье).

- •Формула трапеций

- •Численное решение систем линейных алгебраических уравнений (метод Гаусса; метод итераций).

- •11. Универсальный метод информационных технологий – статистическое моделирование нелинейных систем со случайными характеристиками в условиях помех (метод Монте-Карло).

- •!!!13 И 14 вопросы отсутствуют в билетах!!!

- •!!!16 Вопрос отсутствует в билетах!!!

- •1.2.1. Принцип разомкнутого управления

- •1.2.2. Принцип компенсации

- •1.2.3. Принцип обратной связи

- •1. Введение

- •2. Итерационные методы Якоби и Зейделя

- •3. Метод последовательной верхней релаксации

- •4. Матрично-векторное представление итерационных методов

- •Динамические модели в экономике (регрессионные, авторегрессионные, регрессионно-авторегрессионные модели; модели накопления и дисконтирования; модели «затраты-выпуск»).

- •Основы вычислительной техники. (Вторые вопросы в билетах)

- •Характеристики современных операционных систем (многопоточность, симметричная многопроцессорность, распределенные операционные системы, объектно-ориентированный дизайн).

- •Дискретный сигнал

- •Вычислительные сети и системы (протоколы обмена тср, iр, ssl, skip, NetBeui, ipx, spx, NetBios, модель osi, типы соединения эвм, используемые при построении локальных сетей).

- •Информация (аналоговая и цифровая информация, оценки количества информации, энтропийный подход).

- •Структура микропроцессора (алу, регистры: аккумуляторы, ввода-вывода, понятие шины: шина данных, адресная шина, шина команд; запоминающие устройства: пзу, озу, созу, кэш-память).

- •!!!16 Вопроса нет в билетах!!!

- •17. Понятие нелинейных преобразователей (транзисторы, ключи, диодные выпрямители, логические элементы, нейронные сети).

- •1.8. Основные методы расчета сложных электрических цепей

- •19. Расчет комплексных сопротивлений линейных цепей (последовательные цепи: rc-цепь, rl-цепь, rlc-цепь; параллельные цепи: rc-цепь, rl-цепь, lc-цепь; последовательно-параллельные цепи: r-lc, c-rl).

- •Основы алгоритмизации и программирования. (Третьи вопросы в билетах)

- •2. Методы сортировки и поиска данных в массивах и файлах. Оценки скорости.

- •Современные языки программирования (с, Java, Delphi, vb). Типы данных языка. Структура приложения.

- •Примитивные типы

- •Типы данных

- •Объекты

- •Статическая и динамическая память, определение, область применения. Алгоритмы обработки очереди, списка, стека.

- •4 Шага добавления

- •Основные компоненты в языках (с, Java, Delphi). Их свойства, методы, события. Реализация графики.

- •7. Понятия объектно-ориентированного программирования. Поля, свойства, методы, события. Область видимости. Пример класса.

- •Базы данных. Типы бд. Реляционные бд. Типы полей. Типы связей. Язык запросов sql. Индексирование баз данных.

- •Создание Internet-приложений (на стороне клиента и сервера). Язык разметки гипертекста html. Специализированные инструменты (php). Создание Internet-приложений средствами языков с, Java, Delphi.

- •Глава 1 – содержание элемента html

- •6.3. Рисунки

- •Основные элементы блок схем программирования, типовые блок схемы (ввода-вывода, исполнения команд, условного перехода; ветвящиеся программы, циклические программы, вложенные циклы).

Структура микропроцессора (алу, регистры: аккумуляторы, ввода-вывода, понятие шины: шина данных, адресная шина, шина команд; запоминающие устройства: пзу, озу, созу, кэш-память).

Микропроцессор — это выполненное по интегральной технологии цифровое устройство, обрабатывающее информацию в соответствии с программой и управляющее вводом и выводом информации. Наибольшее распространение получили микропроцессоры, выполненные на одном кристалле, или однокристальные МП. Микропроцессор представляет собой неразъемный конструктивный элемент, подсоединяемый к другим элементам вычислительной машины с помощью выводов. Корпус МП сделан обычно из пластмассы или керамики. Число выводов может быть разным: 28, 40, 64 и больше. Первые МП имели выводы с двух сторон корпуса, по одному ряду с каждой стороны. Современные МП имеют выводы на нижней плоскости с четырех сторон, по несколько рядов с каждой стороны. С ростом числа компонентов в одном МП (счет, как уже отмечалось, идет на миллионы) увеличивается и число выводов. В современных МП число выводов более тысячи.

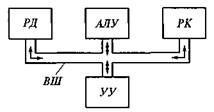

Основой

любого МП является арифметико-логическое

устройство АЛУ,

выполняющее обработку информации —

арифметические и логические действия

над исходными данными в соответствии

с командами. Сами данные (исходные,

промежуточные и конечный результат)

находятся в регистрах данных РД, а

команды — в регистре команд РК. Управление

всеми процессами по вводу и выводу

информации, взаимодействию между АЛУ,

РД и РК осуществляет многофункциональное

устройство управления УУ. Данные, команды

и управляющие сигналы передаются по

внутренней шине ВШ.

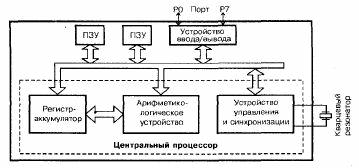

Арифметико-логическое устройство выполняет арифметические или логические операции над данными, представленными в двоичном или двоично-десятичном коде. Результат выполнения операции сохраняется в так называемом регистре-аккумуляторе. Регистр-аккумулятор представляет собой ячейки оперативной памяти, но, в отличие от ОЗУ, обмен информацией производится более короткими командами, т.е. регистр-аккумулятор является наиболее быстродействующим устройством памяти микропроцессора.

Устройство управления и синхронизации применяется для управления другими узлами микропроцессора, обеспечивая выполнение необходимых задач в соответствии с программой, хранимой в ПЗУ. Узел синхронизации обеспечивает синхронную работу всех узлов с помощью импульсов синхронизации и других управляющих сигналов. В состав устройства управления и синхронизации входит тактовый генератор и формирователь тактовых импульсов. Для генерации импульсов синхронизации используется кварцевый генератор, имеющий внешний кварцевый резонатор. Частота тактового генератора определяет быстродействие микропроцессора.

Связь между различными элементами микропроцессора осуществляется с помощью внутренней шины. Шина - это группа проводников, используемых в качестве линии связи для передачи цифровой информации. В микропроцессоре имеется три основных вида шин: это шина данных, адресная шина и шина управления.

Шина данных обеспечивает передачу данных между узлами процессора. Адресная шина используется для передачи адреса ячейки памяти с целью получить данные из постоянного запоминающего устройства или оперативного запоминающего устройства. Шина управления используется для передачи управляющих сигналов от микропроцессора к другим элементам системы.

Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) используется для хранения постоянной информации, которая вводится в него на этапе производства микропроцессора и не может быть изменена. Это значит, что записанные на заводе-изготовителе данные сохраняются неизменными при выключении питания микропроцессора. ПЗУ расположено на кристалле микропроцессора и состоит из большого количества ячеек. Каждая ячейка памяти имеет свой порядковый номер, называемый адресом. В этих ячейках хранятся коды команд - это и есть управляющая программа, исполняемая микропроцессором во время его работы. Информация вводится в ПЗУ на этапе изготовления микропроцессора, а процедура введения этой информации называется масочным программированием.

Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) используется для временного хранения промежуточных данных. Микропроцессор в процессе работы может изменять эти данные. При выключении питания информация, хранимая временно в ОЗУ, не сохраняется.

Устройство ввода/вывода (интерфейс ввода/вывода) обеспечивает связь с периферийными устройствами - микросхемами, клавиатурой и др. Подключение к внешним устройствам производится через специальные устройства, называемые портами. Они выполнены в виде набора двунаправленных линий. На структурной схеме показан параллельный 8-разрядный порт (выводы 0...7), который можно конфигурировать различным образом. Последовательный порт можно реализовать, используя две линии параллельного порта - одну для передачи, другую для приема необходимых данных. Количество портов может быть любое и зависит от выполняемых микропроцессором задач.

Регистровая архитектура (архитектура типа «регистр - регистр») микропроцессора определяет наличие достаточно большого набора регистров внутри больших интегральных схем (БИС) микропроцессора. Этот набор регистров образует поле сверхбыстрой оперативной памяти (СОЗУ) и с произвольной записью и выборкой информации. В микропроцессорах с регистровой архитектурой рабочие области регистров размещаются в логических частях процессоров. Однако малая плотность логических схем по сравнению с плотностью схем памяти ограничивает возможность регистровой архитектуры. МП с архитектурой, ориентированной на память, обеспечивают быстрое подключение к рабочим областям, когда необходимо заменять контексты. Смена контекстов осуществляется изменением векторов трех регистров - счетчика команд, регистров состояния и указателя рабочей области. Достоинство этой архитектуры в отношении смены контекстов связано с выполнением только одной команды для передачи полного вектора контекста. Микропроцессоры с регистровой архитектурой имеют высокую эффективность решения научно - технических задач, поскольку высокая скорость работы СОЗУ позволяет эффективно использовать скоростные возможности арифметик - логического блока. Однако при переходе к решению задач управления эффективность таких микропроцессоров падает, так как при переключениях программ необходимо разгружать и загружать регистры СОЗУ.

Кэш[1][2][3] или кеш[4][5][6] (англ. cache, от фр. cacher — «прятать»; произносится [kæʃ] — «кэш») — промежуточный буфер с быстрым доступом, содержащий информацию, которая может быть запрошена с наибольшей вероятностью. Доступ к данным в кэше идёт быстрее, чем выборка исходных данных из оперативной (ОЗУ) и быстрее внешней (жёсткий диск или твердотельный накопитель) памяти, за счёт чего уменьшается среднее время доступа и увеличивается общая производительность компьютерной системы.

Кэш — это память с большей скоростью доступа, предназначенная для ускорения обращения к данным, содержащимся постоянно в памяти с меньшей скоростью доступа (далее «основная память»). Кэширование применяется ЦПУ, жёсткими дисками, браузерами, веб-серверами, службами DNS и WINS.

Кэш состоит из набора записей. Каждая запись ассоциирована с элементом данных или блоком данных (небольшой части данных), которая является копией элемента данных в основной памяти. Каждая запись имеетидентификатор, определяющий соответствие между элементами данных в кэше и их копиями в основной памяти.

Когда клиент кэша (ЦПУ, веб-браузер, операционная система) обращается к данным, прежде всего исследуется кэш. Если в кэше найдена запись с идентификатором, совпадающим с идентификатором затребованного элемента данных, то используются элементы данных в кэше. Такой случай называется попаданием кэша. Если в кэше не найдена запись, содержащая затребованный элемент данных, то он читается из основной памяти в кэш, и становится доступным для последующих обращений. Такой случай называется промахом кэша. Процент обращений к кэшу, когда в нём найден результат, называется уровнем попаданий иликоэффициентом попаданий в кэш.

Например, веб-браузер проверяет локальный кэш на диске на наличие локальной копии веб-страницы, соответствующей запрошенному URL. В этом примере URL — это идентификатор, а содержимое веб-страницы — это элементы данных.

Если кэш ограничен в объёме, то при промахе может быть принято решение отбросить некоторую запись для освобождения пространства. Для выбора отбрасываемой записи используются разные алгоритмы вытеснения.

При модификации элементов данных в кэше выполняется их обновление в основной памяти. Задержка во времени между модификацией данных в кэше и обновлением основной памяти управляется так называемой политикой записи.

В кэше с немедленной записью каждое изменение вызывает синхронное обновление данных в основной памяти.

В кэше с отложенной записью (или обратной записью) обновление происходит в случае вытеснения элемента данных, периодически или по запросу клиента. Для отслеживания модифицированных элементов данных записи кэша хранят признак модификации (изменённыйили «грязный»). Промах в кэше с отложенной записью может потребовать два обращения к основной памяти: первое для записи заменяемых данных из кэша, второе для чтения необходимого элемента данных.

В случае, если данные в основной памяти могут быть изменены независимо от кэша, то запись кэша может стать неактуальной. Протоколы взаимодействия между кэшами, которые сохраняют согласованность данных, называют протоколами когерентности кэша.

Кэш центрального процессора

В связи с ростом частоты, на которой функционируют процессоры, и повышением производительности подсистемы оперативной памяти (ОЗУ), «бутылочным горлышком» вычислительной системы стал интерфейс передачи данных.

Кэш-память может давать значительный выигрыш в производительности в случае, когда тактовая частота ОЗУ значительно меньше тактовой частоты процессора. Ряд моделей процессоров обладают собственным кэшем для минимизации времени доступа к оперативной памяти (ОЗУ), которая медленнее, чем регистры (эти регистры и буфера ввода/вывода могут считаться кэшем нулевого уровня). Тактовая частота для кэш-памяти обычно ненамного меньше частоты ЦП.

В процессорах с поддержкой виртуальной адресации часто вводят небольшой быстродействующий буфер трансляций адресов (TLB). Его скорость важна, так как он опрашивается на каждом обращении в память.

Проблема синхронизации между различными кэшами (как одного, так и множества процессоров) решается когерентностью кэша.

Существует три варианта обмена информацией между кэш-памятью различных уровней, или, как говорят, кэш-архитектуры: инклюзивная, эксклюзивная и неэксклюзивная.

Инклюзивная архитектура предполагает дублирование информации кэша верхнего уровня в нижнем (предпочитает фирма Intel).

Эксклюзивная кэш-память предполагает уникальность информации, находящейся в различных уровнях кэша (предпочитает фирма AMD).

В неэксклюзивной кэши могут вести себя как угодно.

Уровни кэша

Кэш центрального процессора разделён на несколько уровней. Максимальное количество кэшей — четыре. В универсальном процессоре в настоящее время число уровней может достигать трёх. Кэш-память уровня N+1, как правило, больше по размеру и медленнее по скорости доступа и передаче данных, чем кэш-память уровня N.

Самым быстрым является кэш первого уровня — L1 cache (level 1 cache). По сути, она является неотъемлемой частью процессора, поскольку расположена на одном с ним кристалле и входит в состав функциональных блоков. В современных процессорах обычно L1 разделен на два кэша — кэш команд (инструкций) и кэш данных (Гарвардская архитектура). Большинство процессоров без L1 не могут функционировать. L1 работает на частоте процессора, и, в общем случае, обращение к нему может производиться каждый такт. Зачастую является возможным выполнять несколько операций чтения/записи одновременно.

Вторым по быстродействию является кэш второго уровня — L2 cache, который обычно, как и L1, расположен на одном кристалле с процессором. В ранних версиях процессоров L2 реализован в виде отдельного набора микросхем памяти на материнской плате. Объём L2 от 128 кбайт до 1−12 Мбайт. В современных многоядерных процессорах кэш второго уровня, находясь на том же кристалле, является памятью раздельного пользования — при общем объёме кэша в nM Мбайт на каждое ядро приходится по nM/nC Мбайта, где nC — количество ядер процессора.

Кэш третьего уровня наименее быстродействующий, но он может быть очень большим — более 24 Мбайт. L3 медленнее предыдущих кэшей, но всё равно значительно быстрее, чем оперативная память. В многопроцессорных системах находится в общем пользовании и предназначен для синхронизации данных различных L2.

Существует четвёртый уровень кэша, применение которого оправдано только для многопроцессорных высокопроизводительных серверов и мейнфреймов. Обыкновенно он реализован в виде отдельной микросхемы.

Ассоциативность кэша

Одна из фундаментальных характеристик кэш-памяти — уровень ассоциативности — отображает её логическую сегментацию, которая вызвана тем, что последовательный перебор всех строк кэша в поисках необходимых данных потребовал бы десятков тактов и свёл бы на нет весь выигрыш от использования встроенной в ЦП памяти. Поэтому ячейки ОЗУ жёстко привязываются к строкам кэш-памяти (в каждой строке могут быть данные из фиксированного набора адресов), что значительно сокращает время поиска.

При одинаковом объёме кэша, схема с большей ассоциативностью будет наименее быстрой, но наиболее эффективной (после четырёхпотоковой реализации, прирост «удельной эффективности» на один поток растет мало).

Современные линии связи (витая пара: принцип устройства, основные характеристики; коаксиальный кабель: принцип устройства, основные характеристики; радио связь: принцип устройства, основные характеристики; оптоволоконная линия: принцип устройства, основные характеристики).

Линии связи предназначены для образования каналов связи, используемых на различных участках компьютерных сетей. Они включают передатчик, приемник сигналов и среду передачи. Эта структура аналогична структуре канала связи, но отличается тем, что в одной линии связи может быть образовано от одного до нескольких тысяч каналов - все зависит от типа передающего и приемного устройств и среды передачи. Каналы в линии связи образуются путем частотного, временного или кодового уплотнения линии. Частотное уплотнение используется при передаче аналоговой информации, например, речевой в телефонных сетях связи. Для организации каналов методом частотного уплотнения всю доступную полосу пропускания линии разделяют на участки, выделяемые для одного канала. Между участками оставляют защитные разделительные полосы для исключения искажений. Для дискретных каналов связи используют метод временного уплотнения. Для этого каждому каналу поочередно выделяют определенный временной промежуток, в котором осуществляется передача сигналов от данного канала. При кодовом разделении каналов цифровые сигналы от каждого канала кодируются индивидуальным кодом, позволяющим разделить каналы на приемном конце линии. Для организации двусторонней передачи необходимо использовать две линии связи. В линии, содержащей один канал, уплотнение не производится, она по сути, является и линией и каналом связи. В зависимости от длины линии связи делятся на магистральные (5 км. и более) и местные. Однако такое деление весьма условно, так как практически имеется потребность в линиях связи (каналах) любой длины - от десятков метров до сотен и тысяч километров. Если линии связи необходимой длины не существует, создаются составные линии, содержащие аппаратуру переприема. Рассмотрим классификацию линий связи:

Кабельные линии представляют собой достаточно сложную конструкцию. Кабель состоит из свитых попарно медных проводников, заключенных в несколько слоев изоляции: электрической, электромагнитной, механической, а также, возможно, климатической. Кроме того, кабель может быть оснащен разъемами, позволяющими быстро выполнять присоединение к нему различного оборудования. В магистральных линиях передачи используются специальные многожильные кабели, позволяющие организовать многоканальную телефонную связь и передачу данных на большие расстояния. В компьютерных сетях применяются три основных типа кабеля: кабели на основе скрученных пар медных проводов, коаксиальные кабели с медной жилой и оптоволоконные кабели.

Скрученная пара проводов называется витой парой (рис.2.1). Витая пара существует в экранированном варианте, когда пара медных проводов обертывается в изоляционный экран, и неэкранированном, когда экранирующая обертка отсутствует. Скручивание проводов позволяет компенсировать наводки от внешних помех на полезные сигналы, передаваемые по кабелю.

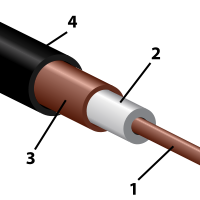

Коаксиальный кабель имеет несимметричную конструкцию и состоит из внутренней медной жилы и экранирующей медной оплетки, отделенной от жилы слоем изоляции (рис.2.2). Существует несколько типов коаксиального кабеля, отличающихся характеристиками и областями применения. Нас будут интересовать коаксиальные кабели для локальных сетей, а также кабели, предназначенные для связи приемных и передающих устройств с антеннами.

Оптоволоконный кабель состоит из тонких (5-60 микрон) волокон, по которым распространяются световые сигналы (рис.2.3). Это наиболее качественный тип кабеля - он обеспечивает передачу данных с очень высокой скоростью (до 10 Гбит/с и выше) и к тому же лучше других типов передающей среды обеспечивает защиту данных от внешних помех.

Рис.2

Рис.2

Радиолинии наземной и спутниковой связи образуются с помощью передатчика и приемника радиоволн, размещаемых на Земле или на ИСЗ соответственно. Существует большое количество различных типов радиоканалов, отличающихся как используемым частотным диапазоном, так и дальностью действия. Диапазоны коротких, средних и длинных волн (КВ,СВ и ДВ), называемые также диапазонами амплитудной модуляции по типу используемого в них метода модуляции сигнала, обеспечивают дальнюю связь, но мало пригодны для передачи данных. Более скоростными являются каналы, работающие в диапазонах ультракоротких волн (УКВ), для которых наиболее часто используется частотная модуляция, а также в диапазонах сверхвысоких частот (СВЧ). В диапазонах УКВ и СВЧ сигналы не отражаются ионосферой Земли и не огибают Земной шар, поэтому для устойчивой связи требуется наличие прямой видимости между передатчиком и приемником. Поэтому такие частоты используются либо в спутниковых линиях, либо в радиорелейных, где это условие выполняется.

Вита́я па́ра (англ. twisted pair) — вид кабеля связи, представляет собой одну или несколько пар изолированных проводников, скрученных между собой (с небольшим числом витков на единицу длины), покрытых пластиковой оболочкой.

Свивание проводников производится с целью повышения степени связи между собой проводников одной пары (электромагнитные помехи одинаково влияют на оба провода пары) и последующего уменьшения электромагнитных помех от внешних источников, а также взаимных наводок при передаче дифференциальных сигналов. Для снижения связи отдельных пар кабеля (периодического сближения проводников различных пар) в кабелях UTP категории 5 и выше провода пары свиваются с различным шагом. Витая пара — один из компонентов современных структурированных кабельных систем. Используется в телекоммуникациях и в компьютерных сетях в качестве физической среды передачи сигнала во многих технологиях, таких как Ethernet, Arcnet и Token ring. В настоящее время, благодаря своей дешевизне и лёгкости в монтаже, является самым распространённым решением для построения проводных (кабельных) локальных сетей.

Кабель подключается к сетевым устройствам при помощи разъёма 8P8C (который ошибочно называют RJ45).

В зависимости от наличия защиты — электрически заземлённой медной оплётки или алюминиевой фольги вокруг скрученных пар, определяют разновидности данной технологии:

неэкранированная витая пара (англ. UTP — Unshielded twisted pair) — без защитного экрана;

фольгированная витая пара (англ. FTP — Foiled twisted pair), также известна как F/UTP) — присутствует один общий внешний экран в виде фольги;

экранированная витая пара (англ. STP — Shielded twisted pair) — присутствует защита в виде экрана для каждой пары и общий внешний экран в виде сетки;

фольгированная экранированная витая пара (англ. S/FTP — Screened Foiled twisted pair) — внешний экран из медной оплетки и каждая пара в фольгированной оплетке;

незащищенная экранированная витая пара (SF/UTP — или с англ. Screened Foiled Unshielded twisted pair).Отличие от других типов витых пар заключается в наличии двойного внешнего экрана, сделанного из медной оплётки, а также фольги.

Экранирование обеспечивает лучшую защиту от электромагнитных наводок как внешних, так и внутренних и т. д. Экран по всей длине соединён с неизолированным дренажным проводом, который объединяет экран в случае разделения на секции при излишнем изгибе или растяжении кабеля.

В зависимости от структуры проводников — кабель применяется одно- и многожильный. В первом случае каждый провод состоит из одной медной жилы и называется жила-монолит, а во втором — из нескольких и называется жила-пучок.

Одножильный кабель не предполагает прямых контактов с подключаемой периферией. То есть, как правило, его применяют для прокладки в коробах, стенах и т. д. с последующим терминированием розетками. Связано это с тем, что медные жилы довольно толсты и при частых изгибах быстро ломаются. Однако для «врезания» в разъёмы панелей розеток такие жилы подходят как нельзя лучше.

В свою очередь многожильный кабель плохо переносит «врезание» в разъёмы панелей розеток (тонкие жилы разрезаются), но замечательно ведет себя при изгибах и скручивании. Кроме того, многожильный провод обладает бо́льшим затуханием сигнала. Поэтому многожильный кабель используют в основном для изготовления патчкордов (англ. patchcord), соединяющих периферию с розетками.

Витопарный кабель состоит из нескольких витых пар. Проводники в парах изготовлены из монолитной медной проволоки толщиной 0,4—0,6 мм. Кроме метрической, применяется американская система AWG, в которой эти величины составляют 22-26AWG. В стандартных 4-х парных кабелях в основном используются проводники диаметром 0,51 мм (24AWG). Толщина изоляции проводника — около 0,2 мм, материал обычно поливинилхлорид (английское сокращение PVC), для более качественных образцов 5 категории — полипропилен (PP),полиэтилен (PE). Особенно высококачественные кабели имеют изоляцию из вспененного (ячеистого) полиэтилена, который обеспечивает низкие диэлектрические потери, или тефлона, обеспечивающего широкий рабочий диапазон температур

Также внутри кабеля встречается так называемая «разрывная нить» (обычно капрон), которая используется для облегчения разделки внешней оболочки — при вытягивании она делает на оболочке продольный разрез, который открывает доступ к кабельному сердечнику, гарантированно не повреждая изоляцию проводников. Также разрывная нить, ввиду своей высокой прочности на разрыв, выполняет защитную функцию.

Внешняя оболочка 4-парных кабелей имеет толщину 0,5—0,9 мм в зависимости от категории кабеля и обычно изготавливается из поливинилхлорида с добавлением мела, который повышает хрупкость. Это необходимо для точного облома по месту надреза лезвием отрезного инструмента. Кроме этого, для изготовления оболочки используются полимеры, которые не поддерживают горения и не выделяют при нагреве галогены (такие кабели маркируются как LSZH — Low Smoke Zero Halogen). Кабели, не поддерживающие горение и не выделяющие дым, разрешается прокладывать и использовать в закрытых областях, где могут проходить воздушные потоки системы кондиционирования и вентиляции (так называемых пленум-областях).

В общем случае, цвета не обозначают особых свойств, но их применение позволяет легко отличать коммуникации c разным функциональным назначением, как при монтаже, так и обслуживании. Самый распространённый цвет оболочки кабелей — серый. У внешних кабелей внешняя оболочка чёрного цвета. Оранжевая окраска, как правило, указывает на негорючий материал оболочки.

Отдельно нужно отметить маркировку. Кроме данных о производителе и типе кабеля, она обязательно включает в себя метровые или футовые метки.

Форма внешней оболочки кабеля витая пара может быть различной. Чаще других применяется круглая форма. Для прокладки под ковровым покрытием может использоваться плоский кабель.

Кабели для наружной прокладки обязательно имеют влагостойкую оболочку из полиэтилена, которая наносится (как правило) вторым слоем поверх обычной, поливинилхлоридной. Кроме этого, возможно заполнение пустот в кабеле водоотталкивающим гелем и бронирование с помощью гофрированной ленты или стальной проволоки.

Существует несколько категорий кабеля витая пара, которые нумеруются от CAT1 до CAT7 (правильно category или категория, сокращение «CAT», «Cat» следует писать с точкой — «Cat.», потому как категория и кошка — разные вещи) и определяют эффективный пропускаемый частотный диапазон. Кабель более высокой категории обычно содержит больше пар проводов и каждая пара имеет больше витков на единицу длины. Категории неэкранированной витой пары описываются в стандарте EIA/TIA 568 (Американский стандарт проводки в коммерческих зданиях) и в международном стандарте ISO 11801, а также приняты ГОСТ Р 53246-2008 и ГОСТ Р 53245-2008 (переводы одного из руководств производителя).

CAT1 (полоса частот 0,1 МГц) — телефонный кабель, всего одна пара (в России применяется кабель и вообще без скруток — «лапша» — у неё характеристики не хуже, но больше влияние помех). В США использовался ранее, только в «скрученном» виде. Используется только для передачи голоса или данных при помощи модема.

CAT2 (полоса частот 1 МГц) — старый тип кабеля, 2 пары проводников, поддерживал передачу данных на скоростях до 4 Мбит/с, использовался в сетях Token ring и Arcnet. Сейчас иногда встречается в телефонных сетях.

CAT3 (полоса частот 16 МГц) — 4-парный кабель, используется при построении телефонных и локальных сетей 10BASE-T и token ring, поддерживает скорость передачи данных до 10 Мбит/с или 100 Мбит/с по технологии 100BASE-T4 на расстоянии не дальше 100 метров [1]. В отличие от предыдущих двух, отвечает требованиям стандарта IEEE 802.3.

CAT4 (полоса частот 20 МГц) — кабель состоит из 4 скрученных пар, использовался в сетях token ring, 10BASE-T, 100BASE-T4, скорость передачи данных не превышает 16 Мбит/с по одной паре, сейчас не используется.

CAT5 (полоса частот 100 МГц) — 4-парный кабель, использовался при построении локальных сетей 100BASE-TX и для прокладки телефонных линий, поддерживает скорость передачи данных до 100 Мбит/с при использовании 2 пар.

CAT5e (полоса частот 125 МГц) — 4-парный кабель, усовершенствованная категория 5. Скорость передач данных до 100 Мбит/с при использовании 2 пар и до 1000 Мбит/с при использовании 4 пар. Кабель категории 5e является самым распространённым и используется для построения компьютерных сетей. Иногда встречается двухпарный кабель категории 5e. Преимущества данного кабеля в более низкой себестоимости и меньшей толщине.

CAT6 (полоса частот 250 МГц) — применяется в сетях Fast Ethernet и Gigabit Ethernet, состоит из 4 пар проводников и способен передавать данные на скорости до 10 Гбит/с на расстояние до 55 м. Добавлен в стандарт в июне 2002 года.

CAT6a (полоса частот 500 МГц) — применяется в сетях Gigabit Ethernet, состоит из 4 пар проводников и способен передавать данные на скорости до 10 Гбит/с на расстояние до 100 метров. Добавлен в стандарт в феврале 2008 года.

CAT7 (полоса частот 600 МГц) — спецификация на данный тип кабеля утверждена только международным стандартом ISO 11801, скорость передачи данных до 10 Гбит/с. Кабель этой категории имеет общий экран и экраны вокруг каждой пары. Седьмая категория, строго говоря, не UTP, а S/FTP (Screened Fully Shielded Twisted Pair).

CAT7a (полоса частот до 1200 МГц) - разработана для передачи данных на скоростях до 40 Гбит/с на расстояние до 50 м. и до 100 Гбит/с на расстояние до 15 м.

Каждая отдельно взятая витая пара, входящая в состав кабеля, предназначенного для передачи данных, должна иметь волновое сопротивление 100±15 Ом, в противном случае форма электрического сигнала будет искажена и передача данных станет невозможной. Причиной проблем с передачей данных может быть не только некачественный кабель, но также наличие «скруток» в кабеле и использование розеток более низкой категории, чем кабель.

Коаксиа́льный ка́бель (от лат. co — совместно и axis — ось, то есть «соосный»), также известный как коаксиал (от англ. coaxial), — электрический кабель, состоящий из расположенных соосно центрального проводника и экрана. Обычно служит для передачи высокочастотных сигналов. Изобретён и запатентован в 1880 году британским физиком Оливером Хевисайдом.

Коаксиальный кабель (см. рисунок) состоит из:

4 (A) — оболочки (служит для изоляции и защиты от внешних воздействий) из светостабилизированного (то есть устойчивого к ультрафиолетовому излучению солнца) полиэтилена, поливинилхлорида, повива фторопластовой ленты или иного изоляционного материала;

3 (B) — внешнего проводника (экрана) в виде оплетки, фольги, покрытой слоем алюминия пленки и их комбинаций, а также гофрированной трубки, повива металлических лент и др. из меди, медного или алюминиевого сплава;

2 (C) — изоляции, выполненной в виде сплошного (полиэтилен, вспененный полиэтилен, сплошной фторопласт, фторопластовая лента и т. п.) или полувоздушного (кордельно-трубчатый повив, шайбы и др.) диэлектрическогозаполнения, обеспечивающей постоянство взаимного расположения (соосность) внутреннего и внешнего проводников;

1 (D) — внутреннего проводника в виде одиночного прямолинейного (как на рисунке) или свитого в спираль провода, многожильного провода, трубки, выполняемых из меди, медного сплава, алюминиевого сплава, омеднённой стали, омеднённого алюминия, посеребрённой меди и т. п.

Благодаря совпадению осей обоих проводников у идеального коаксиального кабеля оба компонента электромагнитного поля полностью сосредоточены в пространстве между проводниками (в диэлектрической изоляции) и не выходят за пределы кабеля, что исключает потери электромагнитной энергии на излучение и защищает кабель от внешних электромагнитных наводок. В реальных кабелях ограниченные выход излучения наружу и чувствительность к наводкам обусловлены отклонениями геометрии от идеальности.

Основное назначение коаксиального кабеля — передача высокочастотного сигнала в различных областях техники:

системы связи;

вещательные сети;

компьютерные сети;

антенно-фидерные системы;

АСУ и другие производственные и научно-исследовательские технические системы;

системы дистанционного управления, измерения и контроля;

системы сигнализации и автоматики;

системы объективного контроля и видеонаблюдения;

каналы связи различных радиоэлектронных устройств мобильных объектов (судов, летательных аппаратов и др.);

внутриблочные и межблочные связи в составе радиоэлектронной аппаратуры;

каналы связи в бытовой и любительской технике;

военная техника и другие области специального применения.

Кроме канализации сигнала, отрезки кабеля могут использоваться и для других целей:

кабельные линии задержки;

четвертьволновые трансформаторы;

симметрирующие и согласующие устройства;

фильтры и формирователи импульса.

Существуют коаксиальные кабели для передачи низкочастотных сигналов (в этом случае оплётка служит в качестве экрана) и для постоянного тока высокого напряжения. Для таких кабелей волновое сопротивление не нормируется.

Классификация

По назначению — для систем кабельного телевидения, для систем связи, авиационной, космической техники, компьютерных сетей, бытовой техники и т. д.

По волновому сопротивлению (хотя волновое сопротивление кабеля может быть любым), стандартными являются пять значений по российским стандартам и три по международным:

50 Ом — наиболее распространённый тип, применяется в разных областях радиоэлектроники. Причиной выбора данного номинала была, прежде всего, возможность передачи радиосигналов c небольшими потерями в кабеле, а также близкие к предельно достижимым показания электрической прочности и передаваемой мощности;[4]

75 Ом — распространённый тип, применяется преимущественно в телевизионной и радиотехнике (был выбран по причине[источник не указан 278 дней]меньшего ослабления сигнала по сравнению с 50 Ом кабелем и хорошего согласования с волновым сопротивлениемнаиболее распространенного типа антенн — полуволнового диполя (73 ом); при этом потери в кабеле ниже, чем для 50 Ом);

100 Ом — применяется редко, в импульсной технике и для специальных целей;

150 Ом — применяется редко, в импульсной технике и для специальных целей, международными стандартами не предусмотрен;

200 Ом — применяется крайне редко, международными стандартами не предусмотрен;

Имеются и иные номиналы; кроме того, существуют коаксиальные кабели с ненормируемым[источник не указан 692 дня] волновым сопротивлением: наибольшее распространение они получили в аналоговой звукотехнике.

По диаметру изоляции:

субминиатюрные — до 1 мм;

миниатюрные — 1,5—2,95 мм;

среднегабаритные — 3,7—11,5 мм;

крупногабаритные — более 11,5 мм.

По гибкости (стойкость к многократным перегибам и механический момент изгиба кабеля): жёсткие, полужёсткие, гибкие, особогибкие.

По степени экранирования:

со сплошным экраном

с экраном из металлической трубки

с экраном из лужёной оплётки

с обычным экраном

с однослойной оплёткой

с двух- и многослойной оплёткой и с дополнительными экранирующими слоями

излучающие кабели, имеющие намеренно низкую (и контролируемую) степень экранировки

Кабели делятся по шкале Radio Guide. Наиболее распространённые категории кабеля:

RG-11 и RG-8 — «толстый Ethernet» (Thicknet), 75 Ом и 50 Ом соответственно. Стандарт 10BASE-5;

RG-58 — «тонкий Ethernet» (Thinnet), 50 Ом. Стандарт 10BASE-2:

RG-58/U — сплошной центральный проводник,

RG-58A/U — многожильный центральный проводник,

RG-58C/U — военный кабель;

RG-59 — телевизионный кабель (Broadband/Cable Television), 75 Ом. Российский аналог РК-75-х-х («радиочастотный кабель»);

RG-6 — телевизионный кабель (Broadband/Cable Television), 75 ом. Кабель категории RG-6 имеет несколько разновидностей, которые характеризируют его тип и материал исполнения. Российский аналог РК-75-х-х;

RG-11- магистральный кабель, практически незаменим, если требуется решить вопрос с большими расстояниями. Этот вид кабеля можно использовать даже на расстояниях около 600 м. Укреплённая внешняя изоляция позволяет без проблем использовать этот кабель в сложных условиях (улица, колодцы). Существует вариант S1160 с тросом, который используется для надёжной проброски кабеля по воздуху, например, между домами;

RG-62 — ARCNet, 93 Ом.

«Тонкий» Ethernet

Был наиболее распространённым кабелем для построения локальных сетей. Диаметр примерно 6 мм и значительная гибкость позволяли ему быть проложенным практически в любых местах. Кабели соединялись друг с другом и с сетевой платой в компьютере при помощи T-коннектора BNC. Между собой кабели могли соединяться с помощью I-коннектора BNC (прямое соединение). На обоих концах сегмента должны быть установлены терминаторы. Поддерживает передачу данных до 10 Мбит/с на расстояние до 185 м.

«Толстый» Ethernet

Более толстый, по сравнению с предыдущим, кабель — около 12 мм в диаметре, имел более толстый центральный проводник. Плохо гнулся и имел значительную стоимость. Кроме того, при присоединении к компьютеру были некоторые сложности — использовались трансиверы AUI (Attachment Unit Interface), присоединённые к сетевой карте с помощью ответвления, пронизывающего кабель, т. н. «вампирчики». За счёт более толстого проводника передачу данных можно было осуществлять на расстояние до 500 м со скоростью 10 Мбит/с. Однако сложность и дороговизна установки не дали этому кабелю такого широкого распространения, как RG-58. Исторически фирменный кабель RG-8 имел жёлтую окраску, и поэтому иногда можно встретить название «Жёлтый Ethernet» (англ. Yellow Ethernet).

Ра́дио (лат. radio — излучаю, испускаю лучи ← radius — луч) — разновидность беспроводной связи, при которой в качестве носителя сигнала используются радиоволны, свободно распространяемые в пространстве.

Передача происходит следующим образом: на передающей стороне формируется сигнал с требуемыми характеристиками (частота и амплитуда сигнала). Далее передаваемый сигнал модулирует более высокочастотное колебание (несущее). Полученный модулированный сигнал излучается антенной в пространство. На приёмной стороне радиоволны наводят модулированный сигнал в антенне, после чего он демодулируется (детектируется) и фильтруется ФНЧ (избавляясь тем самым от высокочастотной составляющей — несущей). Таким образом, происходит извлечение полезного сигнала. Получаемый сигнал может несколько отличаться от передаваемого передатчиком (искажения вследствие помех и наводок).

Согласно решению МСЭ принято различать следующие диапазоны частот:[1]

Очень низкие частоты (мириаметровые волны) — f = 3—30 кГц (λ = 10-100 км)

Низкие частоты (километровые волны) — f = 30—300 кГц (λ = 1-10 км)

Средние частоты (гектометровые волны) — f = 0,3—3 МГц (λ = 0,1-1 км)

Высокие частоты (декаметровые волны) — f = 3—30 МГц (λ = 10-100 м)

Очень высокие частоты (метровые волны) — f = 30—300 МГц (λ = 1-10 м)

Ультравысокие частоты (дециметровые волны) — f = 0,3—3 ГГц (λ = 10-100 см)

Сверхвысокие частоты (сантиметровые волны) — f = 3—30 ГГц (λ = 1-10 см)

Крайне высокие частоты (миллиметровые волны) — f = 30—300 ГГц (λ = 0,1-1 см)

В практике радиовещания и телевидения используется упрощённая классификация радиодиапазонов:

Сверхдлинные волны (СДВ) — мириаметровые волны

Длинные волны (ДВ) — километровые волны

Средние волны (СВ) — гектометровые волны

Короткие волны (КВ) — декаметровые волны

Ультракороткие волны (УКВ) — высокочастотные волны, длина волны которых меньше 10 м.

В зависимости от диапазона радиоволны имеют свои особенности и законы распространения:

ДВ сильно поглощаются ионосферой, основное значение имеют приземные волны, которые распространяются, огибая землю. Их интенсивность по мере удаления от передатчика уменьшается сравнительно быстро.

СВ сильно поглощаются ионосферой днём, и район действия определяется приземной волной, вечером хорошо отражаются от ионосферы и район действия определяется отражённой волной.

КВ распространяются исключительно посредством отражения ионосферой, поэтому вокруг передатчика существует т. н. зона радиомолчания. Днём лучше распространяются более короткие волны (30 МГц), ночью — более длинные (3 МГц). Короткие волны могут распространяться на больши́е расстояния при малой мощности передатчика.

УКВ распространяются прямолинейно и, как правило, не отражаются ионосферой, однако при определённых условиях способны огибать земной шар из-за разности плотностей воздуха в разных слоях атмосферы. Легко огибают препятствия и имеют высокую проникающую способность.

ВЧ не огибают препятствия, распространяются в пределах прямой видимости. Используются в WiFi, сотовой связи и т. д.

КВЧ не огибают препятствия, отражаются большинством препятствий, распространяются в пределах прямой видимости. Используются для спутниковой связи.

Гипервысокие частоты не огибают препятствия, отражаются подобно свету, распространяются в пределах прямой видимости. Использование ограничено.

Радиоволны распространяются в пустоте и в атмосфере; земная твердь и вода для них непрозрачны. Однако, благодаря эффектам дифракции и отражения, возможна связь между точками земной поверхности, не имеющими прямой видимости (в частности, находящимися на большом расстоянии).

Распространение радиоволн от источника к приёмнику может происходить несколькими путями одновременно. Такое распространение называется многолучёвостью. Вследствие многолучёвости и изменений параметров среды, возникают замирания (англ. fading) — изменение уровня принимаемого сигнала во времени. При многолучёвости изменение уровня сигнала происходит вследствие интерференции, то есть в точке приёма электромагнитное поле представляет собой сумму смещённых во времени радиоволн диапазона.

Радиосвязь можно разделить на радиосвязь без применения ретрансляторов по длинам волн:

СДВ-связь

ДВ-связь

СВ-связь

КВ-связь

КВ-связь земной (поверхностной) волной

КВ-связь ионосферной (пространственной) волной

УКВ-связь

УКВ связь прямой видимости

тропосферная связь

с отражением от Луны или метеоритов

С применением ретрансляторов:

Спутниковая связь,

Радиорелейная связь,

Сотовая связь.

Решениями ГКРЧ России (Государственной комиссии по радиочастотам) для гражданской связи физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации выделены 3 группы частот:

27 МГц (Си-Би, «Citizen’s Band», гражданский диапазон), с разрешённой выходной мощностью передатчика до 10 Вт. Автомобильные рации диапазона 27 МГц широко используются для организации радиосвязи в службах такси, для связи водителей-дальнобойщиков;

433 МГц (LPD, «Low Power Device»), выделено 69 каналов для раций с выходной мощностью передатчика не более 0,01 Вт;

446 МГц (PMR, «Personal Mobile Radio»), выделено 8 каналов для раций с выходной мощностью передатчика не более 0,5 Вт.

Радио используется в компьютерных сетях AMPRNet, в которых соединение обеспечивается любительскими радиостанциями.

Волоко́нно-опти́ческая ли́ния переда́чи (ВОЛП), Волоко́нно-опти́ческая ли́ния свя́зи (ВОЛС) — волоконно-оптическая система, состоящая из пассивных и активных элементов, предназначенная для передачи информации в оптическом (как правило — ближнем инфракрасном) диапазоне.

Опти́ческое волокно́ — нить из оптически прозрачного материала (стекло, пластик), используемая для переноса света внутри себя посредством полного внутреннего отражения.

Волоконная оптика — раздел прикладной науки и машиностроения, описывающий такие волокна. Кабели на базе оптических волокон используются в волоконно-оптической связи, позволяющей передавать информацию на бо́льшие расстояния с более высокой скоростью передачи данных, чем в электронных средствах связи. В ряде случаев они также используются при создании датчиков.

Стеклянные оптические волокна делаются из кварцевого стекла, но для дальнего инфракрасного диапазона могут использоваться другие материалы, такие как фторцирконат, фторалюминат и халькогенидные стекла. Как и другие стекла, эти имеют показатель преломления около 1,5.

В настоящее время развивается применение пластиковых оптических волокон. Сердечник в таком волокне изготовляют из полиметилметакрилата (PMMA), а оболочку из фторированных PMMA (фторполимеров).

Оптическое волокно, как правило, имеет круглое сечение и состоит из двух частей — сердцевины и оболочки. Для обеспечения полного внутреннего отражения абсолютный показатель преломления сердцевины несколько выше показателя преломления оболочки. Например, если показатель преломления оболочки равен 1,474, то показатель преломления сердцевины — 1,479. Луч света, направленный в сердцевину, будет распространяться по ней. Возможны и более сложные конструкции: в качестве сердцевины и оболочки могут применяться двумерные фотонные кристаллы, вместо ступенчатого изменения показателя преломления часто используются волокна с градиентным профилем показателя преломления, форма сердцевины может отличаться от цилиндрической. Такие конструкции обеспечивают волокнам специальные свойства: удержание поляризации распространяющегося света, снижение потерь, изменение дисперсии волокна и др.

Оптические волокна, используемые в телекоммуникациях, как правило, имеют диаметр 125±1 микрон. Диаметр сердцевины может отличаться в зависимости от типа волокна и национальных стандартов.

Оптические волокна могут быть одномодовыми и многомодовыми. Диаметр сердцевины одномодовых волокон составляет от 7 до 10 микрон. Благодаря малому диаметру достигается передача по волокну лишь одной моды электромагнитного излучения, за счёт чего исключается влияние дисперсионных искажений. В настоящее время практически все производимые волокна являются одномодовыми.[1]

Существует три основных типа одномодовых волокон:

Одномодовое ступенчатое волокно с несмещённой дисперсией (стандартное) (англ. SMF — Step Index Single Mode Fiber), определяется рекомендацией ITU-T G.652 и применяется в большинстве оптических систем связи.

Одномодовое волокно со смещённой дисперсией (англ. DSF — Dispersion Shifted Single Mode Fiber), определяется рекомендацией ITU-T G.653. В волокнах DSF с помощью примесей область нулевой дисперсии смещена в третье окно прозрачности, в котором наблюдается минимальное затухание.

Одномодовое волокно с ненулевой смещённой дисперсией (англ. NZDSF — Non-Zero Dispersion Shifted Single Mode Fiber), определяется рекомендацией ITU-T G.655.

Многомодовые волокна отличаются от одномодовых диаметром сердцевины, который составляет 50 микрон в европейском стандарте и 62,5 микрон в североамериканском и японском стандартах. Из-за большого диаметра сердцевины по многомодовому волокну распространяется несколько мод излучения — каждая под своим углом, из-за чего импульс света испытывает дисперсионные искажения и из прямоугольного превращается в колоколоподобный.

Многомодовые волокна подразделяются на ступенчатые и градиентные. В ступенчатых волокнах показатель преломления от оболочки к сердцевине изменяется скачкообразно. В градиентных волокнах это изменение происходит иначе — показатель преломления сердцевины плавно возрастает от края к центру. Это приводит к явлению рефракции в сердцевине, благодаря чему снижается влияние дисперсии на искажение оптического импульса. Профиль показателя преломления градиентного волокна может быть параболическим, треугольным, ломаным и т. д.

Полимерные (пластиковые) волокна производят диаметром 50, 62.5, 120 и 980 микрон и оболочкой диаметром 490 и 1000 мкм.

Элементы ВОЛП

Активные компоненты

Мультиплексор/Демультиплексор — широкий класс устройств, предназначенных для объединения и разделения информационных каналов. Мультиплексоры и демультиплексоры могут работать как во временно́й, так и в частотной областях, могут быть электрическими и оптическими (для систем со спектральным уплотнением).

Регенератор — устройство, осуществляющее восстановление формы оптического импульса, который, распространяясь по волокну, претерпевает искажения. Регенераторы могут быть как чисто оптическими, так и электрическими, которые преобразуют оптический сигнал в электрический, восстанавливают его, а затем снова преобразуют в оптический.

Усилитель — устройство, усиливающее мощность сигнала. Усилители также могут быть оптическими и электрическими, осуществляющими оптико-электронное и электронно-оптическое преобразование сигнала.

Лазер — источник монохромного когерентного оптического излучения. В системах с прямой модуляцией, которые являются наиболее распространёнными, лазер одновременно является и модулятором, непосредственно преобразующим электрический сигнал в оптический.

Модулятор — устройство, модулирующее оптическую несущую по закону информационного электрического сигнала. В большинстве систем эту функцию выполняет лазер, однако в системах с непрямой модуляцией для этого используются отдельные устройства.

Фотоприёмник (фотодиод) — устройство, осуществляющее опто-электронное преобразование сигнала.

Пассивные компоненты

Оптический кабель, светонесущими элементами которого являются оптические волокна. Наружная оболочка кабеля может быть изготовлена из различных материалов: поливинилхлорида, полиэтилена, полипропилена, тефлона и других материалов. Оптический кабель может иметь бронирование различного типа и специфические защитные слои (например, мелкие стеклянные иглы для защиты от грызунов).

Оптическая муфта — устройство, используемое для соединения двух и более оптических кабелей.

Оптический кросс — устройство, предназначенное для оконечивания оптического кабеля и подключения к нему активного оборудования.

Волоконно-оптические линии обладают рядом преимуществ перед проводными (медными) и радиорелейными системами связи:

Малое затухание сигнала (0,15 дБ/км в третьем окне прозрачности) позволяет передавать информацию на значительно большее расстояние без использования усилителей. Усилители в ВОЛП могут ставиться через 40, 80 и 120 километров, в зависимости от класса оконечного оборудования.

Высокая пропускная способность оптического волокна позволяет передавать информацию на высокой скорости, недостижимой для других систем связи.

Высокая надёжность оптической среды: оптические волокна не окисляются, не намокают, не подвержены слабому электромагнитному воздействию.

Информационная безопасность — информация по оптическому волокну передаётся «из точки в точку».

Высокая защищённость от межволоконных влияний — уровень экранирования излучения более 100 дБ. Излучение в одном волокне совершенно не влияет на сигнал в соседнем волокне.

Пожаро- и взрывобезопасность при изменении физических и химических параметров

Малые габариты и масса

Недостатки ВОЛП

Относительная хрупкость оптического волокна. При сильном изгибании кабеля (особенно, если в качестве силового элемента используется стеклопластиковый пруток) возможна поломка волокон или их замутнение из-за возникновения микротрещин.

Сложность соединения в случае разрыва.

Сложная технология изготовления как самого волокна, так и компонентов ВОЛП.

Сложность преобразования сигнала (в интерфейсном оборудовании).

Относительная дороговизна оптического оконечного оборудования. Однако, оборудование является дорогим в абсолютных цифрах. Соотношение цены и пропускной способности для ВОЛП лучше, чем для других систем.

Замутнение волокна с течением времени вследствие старения.