- •1. Особенности процессов в контактных аппаратах и методов расчета

- •1.1. Основы расчета процессов в тепломассообменных аппаратах

- •1.2 Дифференциальные уравнения переноса массы и энергии

- •1.3. Краевые условия

- •1.4. Аналогия процессов тепло- и массообмена

- •1.5. Распределение потенциалов переноса

- •1.6. Система основных уравнений тепло- и массообмена

- •1.7. Подобие процессов

- •1.8. Методы расчета

- •2. Дифференциальные уравнения интенсивности тепло- и массообмена

- •2.1. Движущие силы процессов

- •2.2. Физическая модель тепло- и массообмена

- •Подставляя q из формулы (5.1), получим

- •2.3. Уравнения интенсивности теплообмена

- •Найдем dTw и dT из уравнений (2.5) и (2.6)

- •2.3. Уравнение интенсивности тепломассообмена

- •Из уравнений (2.13) и (2.14) находим

- •Преобразуя оставшуюся часть коэффициента Kt, получим

- •2.4. Уравнение относительной интенсивности тепло- и массобмена

- •Получим

- •2.5. Гидродинамическая устойчивость газожидкостной системы

- •3. Расчет тепломассообмена в контактных аппаратах

- •3.1. Алгоритм расчета

- •3.2. Исходные данные

- •3.3. Расчет полного теплообмена

- •Скорость воздуха в горловине смесителя

- •3.4. Расчет массообмена

- •3.5. Расчет гидродинамической устойчивости газожидкостной системы

- •Список использованных источников

1.5. Распределение потенциалов переноса

Ввиду малости толщины пограничного слоя относительно характерного геометрического размера (диаметр капли, пузыря и др.) считают, что можно пренебречь переносом субстанции вдоль слоя по сравнению с поперечным переносом этой субстанции, т. е, задачу можно считать одномерной, а пограничный слой, по той же причине,– плоским.

Найдем обшее и частное решения уравнения Лапласа, численные значения и отношение градиентов и С для простейшего случая - плоского пограничного слоя. Будем его рассматривать как неограниченную плоскую пластину, для которой температура изменяется только в направлении оси х, перпендикулярной плоскости пластины и изотермическим поверхностям.

С учетом сделанных замечаний уравнение (1-19) примет вид

(1.28)

(1.28)

Последовательным интегрированием получим общее решение уравнения:

(1.29)

(1.29)

Как видно, общее решение дает линейное распределение температуры по оси х. Используя краевые условия (1.20), получим частное решение

В этом случае

.

.

Аналогичные выкладки с тем же результатом можно записать и для уравнения диффузии:

gradC=1.

Очевидно, что отношение градиентов также равно единице, что возвращает нас к соотношению (1-26).

Для сферических капель, пленок жидкости, пузырей газа изменение температуры по радиусу в пограничном слое будет носить гиперболический характер:

где r = r/δо - координата относительной толщины слоя; R1 = R1/ δо , R2 = R2/δо - относительные внутренний и внешний радиусы слоя.

Найдем градиент функции :

(1.30)

(1.30)

Преобразуем

уравнение (1-30) с учетом того, что δо

R1,

r

R1

и соответственно R2

= R1

+ δо

≈

R1

получим

R1,

r

R1

и соответственно R2

= R1

+ δо

≈

R1

получим

.

Аналогично: grad

C

≈ 1, т.е. имеем

тот же результат, который был получен

в предыдущей задаче. Таким образом,

в пограничных слоях насыщенного и

ненасыщенного газа не только отношение

градиентов, но и сами градиенты равны

или близки единице. Следовательно,

изменение параметров среды при указанных

условиях можно считать приближенно

линейным.

.

Аналогично: grad

C

≈ 1, т.е. имеем

тот же результат, который был получен

в предыдущей задаче. Таким образом,

в пограничных слоях насыщенного и

ненасыщенного газа не только отношение

градиентов, но и сами градиенты равны

или близки единице. Следовательно,

изменение параметров среды при указанных

условиях можно считать приближенно

линейным.

Оценим (в процентах) степень нелинейности распределения температуры, взятую как относительную разность средней арифметической и действительной температуры в середине слоя, где отклонение близко к максимальному:

Примем зависимость теплопроводности от температуры линейной, так как она характерна для многих веществ, в том числе для газов и паров:

Интегрируя выражение плотности теплового потока

в пределах от х = 0 до любой текущей координаты х в интервале температур от t1 до t2 получаем распределение температуры в слое:

Удобно температуру на другой границе слоя принять равной t2 = 0 (как точку отсчета температуры), чтобы получить простое выражение для Д (в процентах):

Подставляя численные значения Ь и найдем, что, например, для воздуха при t1 – t2 = 100°С Δ = 0,4%. В процессах тепло- и массообмена при непосредственном контакте воздуха и воды и атмосферном давлении разность температур на границах пограничного слоя насыщенного воздуха практически не превысит указанной разности, так как температура воды при данном давлении может меняться от 0 до 100 °С, а температура газа по смоченному термометру – в тех же пределах. Поэтому степень нелинейности распределения температуры в слое будет того же порядка. Ввиду ее незначительности можно считать распределение температуры в слое линейным.

Рассмотрим распределение потенциалов переноса в пограничном с жидкостью слое газа. Для этого проследим тепло- и массо- обмен отдельно мелких и крупных капель воды в потоке воздуха, например, при tж < tм. Температура мелких капель при контакте с воздухом быстро стремится к температуре воздуха по смоченному термометру Прогрев капель происходит через поверхность их пограничного слоя, температуру которое они в конечном счете и принимают, т. е. температура tм на этой поверхности существует в течение всего процесса прогрева капель, как бы скоротечен он ни был. При этом, поскольку температура tм отвечает состоянию насыщения газа (tм, dм) то, естественно, она имеет место на границе насыщения, между слоем ненасыщенного и слоем насыщенного газа.

На крупных каплях процесс прогревания идет так же, как на мелких, через поверхность их пограничного слоя. Но они прогреваются медленнее из-за большой массы. При этом еще более тонкий, чем пограничный, слой молекул пара, примыкающий к границе насыщения газа, ввиду малости приходящегося на него количества влаги (Gм → 0) прогрегается почти мгновенно. В пограничном слое газ, пересекая границу насыщения, образует локальный расход Gсл, который может быть не равен общему расходу газа в аппарате. Поскольку отношение Gм/Gcл стремится к нулю, то имеют место условия, которые, по аналогии с процессами на мелких каплях, способствуют приобретению границей насыщения равновесного состояния (tм, dм) и сохранению этого состояния в течение всего процесса тепло- и массообмена.

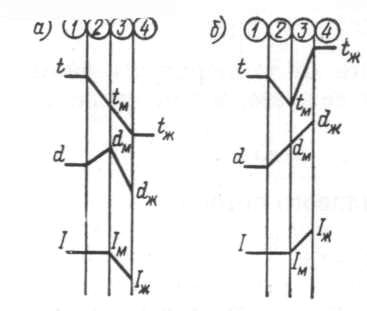

Рис. 1.1. Распределение потенциалов тепло- и массопереноса: а – охлаждение газа; б– нагревание газа; 1 – ядро потока газа; 2 – пограничный слой ненасыщенного газа; 3 – пограничный слой насыщенного газа 4 – жидкость

Итак имеем: в ядре потока газа – параметры газа t, d и функцию состояния I на границе насыщения газа - соответственно tм, dм и Iм; на границе газа с жидкостью – tж, dж, Iж Изменение этих параметров происходит в пределах соответствующих слоев ненасыщенного и насыщенного газа. Как указывалось выше, различие между I и Iм невелико, поэтому в практических расчетах энтальпию можно считать постоянной. В графическом виде распределение потенциалов переноса (температура, влагосодержание) и энтальпии газа в пограничном слое показано на рис. 1.1.

На границе газа с жидкостью в условиях фазового перехода имеет место скачок параметров: влагосодержание газа в жидкости стремится к бесконечности, так как количество газа в жидкости близко к нулю ввиду ее непроницаемости (относительной) для газа. Этот скачок влияет на распределение параметров, поэтому его нужно учитывать при определении влагосодержания dж. На границе насыщения газа наблюдаются экстремумы температуры (рис. 1.1,6) и влагосодержания газа (рис. 1.1, а). В этих случаях течение потока переносимой массы (пара) под действием разности потенциалов через экстремум влагосодержания газа или соответствующего ему при данных условиях парциального давления пара происходит в условиях взаимной компенсации равных долей движущих сил в слоях ненасыщенного и насыщенного газа, аналогично течению жидкости или газа в сообщающихся сосудах, каналах, объемах (течения в гидрозатворах, сифонах, зданиях и сооружениях при их аэрации, описываемые уравнением Бернулли). Переноса теплоты (полной) через экстремум температуры не происходит ввиду (как указывалось выше) постоянства энтальпии в ненасыщенном газе.

Известно, что состояние влажного газа при данном давлении однозначно определяется его температурой t (сухого термометра) и влагосодержанием d или температурами сухого и смоченного термометров (t, tм), или температурой смоченного термометра и влагосодержанием (tм, d). За определяющие параметры в расчете теплообмена при наличии массообмена между жидкостью и ненасыщенным влажным газом можно выбрать любую из перечисленных пар параметров (для насыщенного состояния t = tм и остается один параметр). Однако, как будет подробнее рассмотрено в гл. 2, от выбора параметров зависит построение методики и алгоритм расчета, получение тех или иных расчетных зависимостей, их обобщение для возможно большего круга вопросов, связанных с расчетом тепло- и массообмена. Укажем, что в дальнейшем будет использоваться последняя из названных пар параметров газа, а именно (tм, d).

Кроме того, условия расчета также во многом зависят от того, какие разности параметров приняты зд определяющие.

Иногда при расчете процессов тепло- и массообмена, например, в контактных аппаратах кондиционирования воздуха, используют разности t – tж, d - dж [26]. Эти разности имеют ту особенность, что они могут менять свой знак в одном и том же процессе тепло- и массообмена. Например, разность d - dж меняет знак при нагреве воды от температуры ниже точки росы начального состояния воздуха до температуры, которая меньше начальной температуры воздуха по смоченному термометру, но больше температуры точки росы. Это осложняет расчет, так как возникает необходимость в разделении реактивного пространства аппарата на отдельные участки и т. д. В то же время разности dм - d и tм – tж никогда не меняют знака и ими удобно пользоваться в расчетах. Другие разности, dм - dж и t – tм, тоже не меняют знака, но при определении dж необходимо учитывать дополнительные условия (влияние скачка влагосодержания, изменение температуры в пограничном слое жидкости и др.), а температура газа t не определяет его энтальпии. Разделение же и взаимоувязка теплообмена по явной и скрытой теплоте делается обычно при упрощающих предпосылках об отсутствии указанного сложного распределения потенциалов в пограничном слое, что в конечном итоге приводит к эмпирическим формулам и узким диапазонам их применения. Поэтому рекомендуется использование разностей dм - d, tм – tж.

Рассмотренное распределение потенциалов в пограничном с жидкостью слое газа может служить основой для построения модели, теоретического анализа и получения расчетных зависимостей процессов тепло- и массообмена.