- •1. Укажите состав и примерный объем иг изысканий для 2-этажного коттеджа площадью 180кв.М и 9-этажного жилого дома в г. Архангельске.

- •2. Назовите показатели, используемые для классификации пылевато-глинистых грунтов. Как они вычисляются или определяются?

- •4. Определение глубины сезонного промерзания грунтов. Влияние глубины промерзания на конструкцию фундамента.

- •6. Какая характеристика грунта является основной при расчете осадки основания? Назовите способы ее определения в лабораторных и полевых условиях и укажите интервалы изменения для различных грунтов.

- •7. Назовите известные Вам методы расчета осадки основания фундамента. Поясните основные положения расчета по этим методам.

- •1. Метод послойного суммирования.

- •3. Метод эквивалентного слоя грунта.

- •4. Метод ограниченной сжимаемой толщи.

- •8. Основные допущения и порядок расчета осадки основания во времени.

- •9. Назовите виды горизонтального давления грунта на подпорную стену в зависимости от ее перемещений. Покажите характерные эпюры.

- •10. Виды подземных вод, их свойства.

- •11. Как вычислить вертикальные напряжения в массиве фунта от его собственного веса и распределенной нагрузки?

- •12. Что означает и как определяется марка раствора?

- •13. Как определяют марку кирпича по прочности и морозостойкости? Какие марки по этим показателям существуют?

- •14. Как определяют марку бетона по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости? Какие марки по этим показателям существуют?

- •15. Сроки схватывания и твердения вяжущих веществ: методы определения и наиболее характерные значения. Как изменить сроки схватывания и твердения?

- •16. Состав и примерный расход материалов для приготовления одного кубометра бетонной смеси. Как и почему изменяется качество бетона при изменении в/ц отношения?

- •17. Порядок расчета состава тяжелого бетона. К чему приведет полная или частичная замена (по массе) крупного заполнителя в тяжелом бетоне песком?

- •18. Назовите известные Вам кровельные и гидроизоляционные материалы. Кратко охарактеризуйте условия их применения.

- •19. Цемент: технология производства, способы испытания, классификация.

- •20. Органические вяжущие. Их номенклатура, свойства, маркировка. Области применения.

- •21. Расчет фундаментов по 1 и 2 предельным состояниям. Требования нормативных документов к осадке основания.

- •22. Определение размеров фундамента мелкого заложения.

- •1. Расчёт центрально нагруженного фмз.

- •23. Краевые напряжения под подошвой фундамента, их расчет и допустимые значения.

- •24. Типы фундаментов зданий и их конструктивные особенности.

- •25. Определение несущей способности висячих забивных и вдавливаемых свай расчетным методом.

- •26. Взаимное влияние забивных свай, его учет при проектировании и производстве работ.

- •27. Определение несущей способности набивных и буровых свай расчетным методом.

- •28. Определение несущей способности забивных свай по данным статического зондирования.

- •29. Определение несущей способности буронабивных свай по данным статического зондирования.

- •30. Испытания свай статической нагрузки: методика, определение несущей способности.

- •31. Динамические испытания забивных свай.

- •32. Конструктивные требования к свайным фундаментам.

- •2. Заделка свай в ростверк.

- •33. Расчет осадки основания свайных фундаментов.

- •34. Расчет балок и плит на упругом основании.

- •35. Особенности устройства фундаментов на многолетнемерзлых грунтах.

- •36. Особенности устройства фундаментов на сезоннопромерзающих грунтах.

- •37. Фундаменты машин с динамическими нагрузками.

- •37. Фундаменты машин с динамическими нагрузками.

- •38. Технология устройства буровых и набивных свай.

- •39. Способы улучшения свойств грунтов в основании зданий.

- •30. Способы закрепления слабых грунтов основания.

- •40. Расчетное сопротивление грунта, его физический смысл и возможность превышения.

2. Заделка свай в ростверк.

Свая в ростверк может быть закреплена 2 способами: жёсткая заделка (Свая полным своим сечением заходит в ростверк на величину не больше 1d сваи), свободная заделка.

![]()

![]()

Жёсткая заделка применяется том случае, если свая прорезает слабый грунт или если в здании действуют горизонтальные воздействия и моменты.

Сопряжение свайного ростверка со сваями допускается предусматривать как свободно опирающимся, так и жестким.

Свободное опирание ростверка на сваи должно учитываться в расчетах условно как шарнирное сопряжение и при монолитных ростверках должно выполняться путем заделки головы сваи в ростверк на глубину 5-10 см.

Жесткое сопряжение свайного ростверка со сваями следует предусматривать в случае, когда:

а) стволы свай располагаются в слабых грунтах (рыхлых песках, пылевато-глинистых грунтах текучей консистенции, илах, торфах и т.п.);

б) в месте сопряжения сжимающая нагрузка, передаваемая на сваю, приложена к ней с эксцентриситетом, выходящим за пределы ее ядра сечения;

в) на сваю действуют горизонтальные нагрузки, значения перемещений от которых при свободном опирании (определенные расчетом в соответствии с требованиями рекомендуемого приложения 1) оказываются более предельных для проектируемого здания или сооружения;

г) в фундаменте имеются наклонные или составные вертикальные сваи;

д) сваи работают на выдергивающие нагрузки.

Жесткое сопряжение железобетонных свай с монолитным железобетонным ростверком следует предусматривать с заделкой головы сваи в ростверк на глубину, соответствующую длине анкеровки арматуры, или с заделкой в ростверк выпусков арматуры на длину их анкеровки в соответствии с требованиями СНиП 2.03.01-85. В последнем случае в голове предварительно напряженных свай должен быть предусмотрен ненапрягаемый арматурный каркас, используемый в дальнейшем в качестве анкерной арматуры.

Допускается также жесткое сопряжение с помощью сварки закладных стальных элементов при условии обеспечения требуемой прочности.

Минимальное расстояние м.д. сваями обычно принимают равным 3d.

33. Расчет осадки основания свайных фундаментов.

Послед-ть расчета осадки свайных фун-ов методом посл сумм.

Осадку

основания оп-ют методом посл суммирс

испол-ем расчет схемы в виде линейно

дефор-го полупр-ва по II

группам предельных состояний. Расч.

начинают с опр-я полож нижней границы

сжим. толщи. Она нах-ся на глубине где

вып-ся условие σzp

=

0,2 σzg

. при наличии грунта с модулем деформ

менее 5000кПа граница перемещается

несколько ниже σzp

=

0,1 σzg

.

Расс от подош фун до нижней гр – мощность

сж толщи Нс. В пределах Нс для каждого

элем слоя выч-ют средние знач доп-ых

напр-й

![]() ,

Осадку осн-я находят как сумму осадок

эле-х слоев

,

Осадку осн-я находят как сумму осадок

эле-х слоев

![]() n - число слоев

n - число слоев

размеры усл фун-а Δ = hptg(φIImt/4), bусл = b+2 Δ , lусл = l+2 Δ, φIImt - угол вн-го тр под нижним концом сваию. Ср давление под подошвой ф-а

P

= ![]() Расч соп-е

Расч соп-е

![]() P

≤ Rz

должно

выпол- я

hi

= (0,2…0,4)b

Нап-я от собс-о веса грунта

P

≤ Rz

должно

выпол- я

hi

= (0,2…0,4)b

Нап-я от собс-о веса грунта

![]() ,

σzg0

– нап-е на отм под-вы ф-а Расчет σzg0

ведем от отметки природного рельефа

,

σzg0

– нап-е на отм под-вы ф-а Расчет σzg0

ведем от отметки природного рельефа

![]() α –

коэфф, учит-й распр-е напр-й по глубине,

р0

– доп давление под подошвой ф-а

α –

коэфф, учит-й распр-е напр-й по глубине,

р0

– доп давление под подошвой ф-а

Сложность определения осадок свайного фундамента связана с тем, что они предают нагрузку на грунт основания одновременно через боковую поверхность и нижние концы свай. При этом соотношение предаваемых нагрузок зависит от многих факторов:

- числа свай в фундаменте

- их длины

- расстояния между сваями

- свойств грунта и степени его уплотнения при погружении свай.

Поэтому при расчете принимают упрощающие допущения, снижающие их точность. С другой стороны, чем точнее расчетная схема, тем сложнее методика расчета.

В настоящее время в большинстве случаев свайный фундамент при расчете его осадок рассматривается как условный массивный фундамент на естественном основании, т.е. все, что находится в пределах АБВГ (рис) рассматривается как единый массив.

Рис. 11.17. Схемы условных фундаментов для расчета по второй группе предельных состояний

· При наличии в фундаменте наклонных свай, плоскости АБ и ВГ проходят через их концы (рис. б). Размеры подошвы условного фундамента в этом случае определяются расстояниями между нижними концами наклонных свай.

Если в пределах глубины погружения свай залегают слои торфа или ила толщиной более 30 см, то, поскольку трение в них принимается равным нулю, осадку свайного фундамента из висячих свай определяют с учетом уменьшенных габаритов условного фундамента (рис. в). Уширение учитывается только у слоев, залегающих ниже слоя торфа или ила.

Во всех рассмотренных случаях при определении осадок расчетная нагрузка, передаваемая условным фундаментом на грунт основания, принимается равномерно распределенной.

Расчет осадки свайного фундамента, как условного массивного, выполняется теми же методами, что и расчет фундамента мелкого заложения. При этом также требуется выполнение условия. Чтобы среднее давление (Р) по подошве условного фундамента не превышало расчетное сопротивление грунта основания на данной глубине, т.е. определяется, как и при расчете ФМЗ, но заменой фактической ширины и глубины заложения фундамента на условные.

Осадка свайного фундамента определяется, как правило, методом эксменторного суммирования.

Расчёт оснований по второй группе предельных состоянии (по деформациям).

Поскольку неравномерные осадки сооружения могут вызвать появление в нем недопустимых деформаций или нарушить нормальные условия эксплуатации, приходится ограничивать величины неравномерности осадок. Это ограничение сводится к проверке условия (ΔS/L)≤(ΔS/L)u, или i<iu, (1)

где ΔS — разность между осадками соседних фундаментов, определяемая расчетом, в т.ч. с учетом фактора времени; L — расстояние между осями рассматриваемых соседних фундаментов; (ΔS/L)u — предельно допустимое значение относительной неравномерности осадки; i — крен сооружения по расчету; iи — предельно допустимый крен сооружения.

Значения ΔS /L должны определяться с учетом совместной работы сооружения с фундаментами и основанием.

Расчет основания по условию (1) является главным. Однако чтобы убедиться в соблюдении этого условия, необходимо определить осадку каждого фундамента сооружения с учетом влияния загружения соседних фундаментов и площадей, а также с учетом возможных причин развития неравномерных осадок фундаментов. Такой способ определения осадок трудоемок.

Наблюдениями установлено, что неравномерности осадки являются функцией средней осадки сооружения или абсолютной наибольшей осадки отдельных фундаментов. В связи с этим при горизонтальном залегании слоев достаточно убедиться в удовлетворении одного из следующих условий:

S ≤ Su, Smax ≤ Smax u.,

где s — средняя осадка сооружения по расчету; su — предельное допустимое значение средней осадки сооружения; smax — абсолютная наибольшая осадка фундамента по расчету; smax и — предельно допустимое значение абсолютной осадки фундамента.

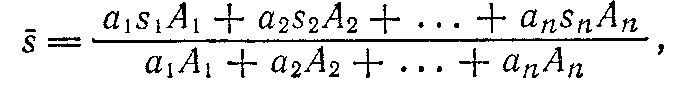

С реднюю

осадку сооружения определяют по формуле

(2):

реднюю

осадку сооружения определяют по формуле

(2):

с где а1, a2 ..., an — число однотипных фундаментов одинаковой осадкой даже при учете влияния загружения соседних фундаментов; s1, s2, • • •, sn — осадки отдельных или ленточных фундаментов; А1, А2, ..., Ап — площади подошвы этих фундаментов.

При расчете основания по условию (2) во многих случаях нет необходимости определять осадки большого числа фундаментов. Обычно достаточно найти осадку одного-двух наиболее загруженных фундаментов, на которые, кроме того, оказывает влияние загружение соседних фундаментов. Если полученные при расчете осадки будут меньше su, то можно утверждать, что остальные фундаменты, менее загруженные, также будут иметь осадку, меньшую su> т. е. условие (2) будет удовлетворено. Аналогично поступают при расчете smax, определяя осадку наиболее тяжело загруженного фундамента с учетом влияния загружения соседних фундаментов.

Какие нагрузки учитываются при расчёте основания по деформациям.

При расчёте оснований по деформациям учитываются:

1. постоянные нагрузки действующие на фундамент;

2. временные нагрузки (снеговая, крановая)

3. нагрузки от веса материала фундамента;

4. нагрузки от веса грунта на уступах фундамента.

Расчёт производится по второй группе предельных состояний, т.е. нагрузки вводятся без коэффициента условий работы по нагрузке