- •Раздел I. Лингвистический анализ текста как учебная дисциплина

- •§ 1. Задачи курса «Лингвистический анализ текста» в педагогическом институте

- •§ 2. Текст как предмет лингвистического анализа

- •Задания

- •§ 3. Место лат в системе языковедческих дисциплин

- •§ 4. Лингвистический анализ как ключ к пониманию текста

- •§ 5. Основные методологические принципы лат

- •Задания

- •§ 6. Приемы и методы лингвистического анализа текста

- •Раздел II. Факторы, влияющие на отбор языковых средств и их организацию в тексте

- •§ 7. Соотношение единиц языка, речи, текста и единиц лингвистическ&го анализа текста

- •Задание

- •§ 8. Соотношение внутренней языковой организации текста и системы языка

- •§ 9. Факторы текстообразования

- •Задания

- •Раздел III. Образность художественного текста

- •§ 10. Образные средства языка и конкретные средства создания образности

- •Задания

- •Вечерний шмон

- •§ 11. Основные типы образных слов

- •1. Окказионализмы (стилистические неологизмы).

- •Задания

- •§ 12. Индивидуальная специфика образного смысла слова в художественной речи

- •3 Адания

- •§ 13. Образ автора

- •Задания

- •Раздел IV. Анализ языка художественных произведений

- •§ 14. Частичный лингво-смысловой анализ текста

- •Задания

- •§ 15. Комплексный лингво-смысловой анализ поэтического текста

- •§ 16. Комплексный лингво-смысловой анализ прозаического текста

- •§ 17. Основные аспекты лингво-смыслового анализа драматического текста

- •Содержание

Задания

54. Как проявляется позиция автора-историка и позиция автора-художника в романе «Война и мир» при характеристике Кутузова (см. т. 6, гл. XV, XVI, XIX)?

55. Ознакомившись со следующим высказыванием В. В. Виноградова:

<Для Чехова проблема «образа автора» или, как он выражался, «субъективности» стиля имела основное организацио^ие значение в структуре произведения. В сочинениях Чехова обычно осуществляется тонкое разграничение экспрессивных форм и наслоений речи автора, повествователя и персонажа, при господстве плана персонажа» (44, с 1Й4), ответьте на вопрос:

каково соотношение образов «скрытого» рассказчика и автора в рассказе А. П. Чехова «Ионыч» (9-й кл)? Выделите отличительные чергы «скрытого» рассказчика Найдите ряды противоположных оценог в речевой структуре текста, с помощью которых создается отношение к теме и определяется позиция автора.

56. Определите предикативно-характеризующую сферу «я» в стихотворении В, Маяковского «Нате!» (10-й кл). Как через языковые средства текста выражается отношение автора к гече? Как можно доказать следующую мысль В В. Виноградова: «Всякое «я» художественного произведения—образ . «я» определяется лишь предикатами, а не своим номинативным содержанием» (44, с. 128) ?

Раздел IV. Анализ языка художественных произведений

§ 14. Частичный лингво-смысловой анализ текста

Частичный, фрагментарный лингвистический анализ, лингвистическое комментирование вскрывает какую-то отдельную особенность текста в связи с его идейно-художественным своеобразием. Например, можно обратить внимание на использование аллитераций и ассонансов в стихотворении А. С. Пушкина «Зимнее утро» (5-й кл.) Так, в 3-й строфе из общего количества звуков 30% составляют сонорные [р], [л], [м], [н], [j]. Аллитерация содействует созданию мажорного тона, позволяет передать бодрое, веселое настроение человека, очарованного великолепием утра. В этой же строфе можно наблюдать намеренное использование фонетических слов с открытыми слогами:

Под го-лу-бы-ми не бе-са-ми Be ли-ко-ле-nuni «ли ко-вра-ми, Бле-стя на- солн-це, снег ле-жит;

Гро зра чный лес о дин чер-не-ет, И ель сквозь и-ней зе-ле-не-ет, И ре-чка по-до льдом бле-стиг

Из 52 слогов 39 — открытые, что составляет 80 % от общего числа слогов А С. Пушкин мастерски использует закон восходящей звучности, действующий в фонетической системе русского языка и определяющий построение слога (его тяготение к открытости) Это создает напевность стиха, его неповторимую мелодичность.

Если обратить внимание на морфологическую организацию стихотворения, можно заметить, что глаголы передают в основном объективную реальную модальность в настоящем, прошедшем или будущем времени (дремлешь, помнишь, злилась, носилась. желтела, сидела): I строфа—настоящее время; II строфа—настоящее время, прошедшее время; III строфа—настоящее время; IV строфа — настоящее время; V строфа — будущее время.

Временные формы изъявительного наклонения помогают автору воссоздать реальную ситуацию, стоящую за текстом. Печаль в прошлом должна быть рассеяна радостью настоящего и будущего. Отсюда и побуждение к действию (семантика повелительного наклонения): проснись, явись, погляди.

Анализируя синтаксическую организацию текста, можно обратить внимание на использование однородности членов предложений и самих предложений. Однородность в данном случае является стилистической фигурой, придающей тексту особую

гармоничность и выразительность: поля пустые, леса, недавно столь густые, и берег, милый для меня. Сравните: снег лежит, лес чернеет, ель зеленеет, речка блестит.

Однотипная организация четко построенных двусоставных предложений создает ясность, четкость, простоту пушкинского стиха.

Отмеченные грамматические особенности выполняют тексто-образующую функцию.

Частичным, фрагментарным может быть и смысловой анализ. Он предполагает выяснение значений отдельных тропов или выражений текста, трудных для восприятия или представляющих особую важность в смысловой структуре целого текста. Такую работу необходимо проводить со школьниками.

Например: Медлят поминутно спицы. Няню отвлекают какие-то мысли, она засыпает, ее руки невольно застывают, она уже не вяжет, а дремлет, клюет носом. Но сон ее неглубок {поминутно) ; она то засыпает, то вновь просыпается и начинает вязать.

Глядишь в забытые ворота. В Михайловское почти никто не приезжал. Здесь звучит горькая мысль поэта о том, что его забыли.

Частичному лингвистическому анализу можно подвергнуть и прозаический текст. Объектом анализа в этом случае может служить сложное синтаксическое целое, а также отдельные языковые элементы текста (функция модальности; функция лекси-ко-тематических групп; однородность как средство выразительности и т. д.).

Приведем пример системно-синтаксического анализа смысла сложного синтаксического целого или прозаической строфы (термин Г. Я. Солганика—см. 35, с. 94—103).

Объект анализа—прозаическая строфа из повести А. С.Пушкина «Станционный смотритель», организованная по типу повествования. «Повествование как тип речи сообщает о действиях, которые происходят в разное время, но между собою связаны, зависимы друг от друга» (47, с. 54).

На другой день гусару стало хуже Человек его поехал верхом в город за лекарем. Дуня обвязала ему голову платком, намоченным уксусом, и села с своим шитьем у его кровати Больной при смотрителе охал и не говорил почти ни слова, однако ж выпил две чашки кофе и охая заказал себе обед. Дуня от него не отходила. Он поминутно просил пить, и Дуня подносила ему кружку ею заготовленного лимонада. Больной обмакивал губы и всякий раз, возвращая кружку, в знак благодарности слабою своею рукою пожимал Дунюшкину руку. К обеду приехал лекарь. Он пощупал пульс больного, поговорил с ним по-немецки, и по-русски объявил, что ему нужно одно спокойствие и что дни через два ему можно будет отправиться в дорогу. Гусар вручил ему двадцать пять рублей за визит, пригласил его отобедать; лекарь согласился; оба ели с большим аппетитом, выпили бутылку вина и расстались очень довольны друг другом.

Ситуация (т. е. экстралингвистический отрезок реальной действительности), стоящая за текстом, вполне реальна4. Реальность ситуации, поддерживаемая в тексте объективной реальной модальностью, позволяет сформулировать гипотезу основной темы повествования — «мнимая болезнь гусара». Эта тема лежит на поверхности смысла текста.

Задача анализа—обнаружигь более глубокие смысловые пласты, выявить способы организации смысла в тексте.

Единицей лингвистического анализа будем считать предложение.

Смысл, который является ядром простого предложения, назовем микротемой.

I. На другоиГдень гусару стало хуже.

Вводится микротема болезни гусара, объективность которой поддерживается безличностью и небольшим размером предложения. Через косвенный объект вводится главный персонаж—гусар (имя его намеренно не называется в связи с широкими ассоциациями, которые вызываются данным словом: молодость, удаль, благородство, умение ухаживать за дамами и др.).

II. Человек, его поехал верхом в город за лекарем. Снова простое предложение, логически связанное с предыдущим причинно-следственными отношениями: продолжается развитие микротемы болезни. Через подлежащее и косвенное дополнение вводятся персонажи—человек (заметим: его), лекарь. Через второстепенное члены {верхом, на лошади) передаются детали (очевидно, гусар был серьезно болен).

III. Дуня обвязала ему голову платком, намоченным уксусом, и села с своим шитьем у его кровати.

Данное простое предложение также логически связано с первым причинно-следственными отношениями: продолжается развитие микротемы болезни, последняя поддерживается распространенным определением (очевидно, у гусара жар). Однако сказуемые, синтаксически однородные, оказываются логически противопоставленными (ср.: села с шитьем—кропотливое занятие, свидетельствующее о душевном спокойствии Дуни). В подтексте подготавливается смысловая оппозиция. Через подлежащее вводится второй центральный персонаж повествования — Дуня.

IV. Больной при смотрителе охал и не говорил почти ни слова, однако ж выпил две чашки кофе и охая заказал себе обед.

Симметричное попарное расположение сказуемых {охал и не говорил—выпил и заказал), разделенных противительным союзом, формирует оппозицию болезнь—мнимая б о-

* Ситуация, стоящая за текстом, может быть условной, как, например, в повести Н. В. Гоголя «Вий».

л е з н ь. Разговорная окраска глагола охать, а также две де» тали, переданные через прямые дополнения (две чашки кофе;

обед) задают динамику оппозиции, усиливают микротему мнимой болезни, создают иронию, на фоне которой иносказательно воспринимается и подлежащее больной. Особую семантическую значимость приобретает косвенное дополнение при смотрителе, с помощью которого не только вводится персонаж, но и формируется подтекстная микротема обмана.

V. Дуня от него не отходила.

Снова всплывает микротема болезни, но осознается она на фоне микротемы обмана, поэтому смысл глагола-сказуемого не отходила раздваивается: 1) ухаживала за тяжело больным гусаром; 2) проявляла к нему интерес, симпатию. Акцентируются отношения между гусаром и Дуней.

VI. Он поминутно просил пить. и Дуня подносила ему кружку ею заготовленного лимонада.

Впервые появляется сложносочиненное предложение, части которого связаны причинно-следственными отношениями и одновременно отношениями последовательности действий: наблюдается смысловое наложение. Первая часть предложения в подтексте приобретает смысловую двуплановоспь, которая поддерживается деталью, передаваемой через второстепенный член с гиперболическим наполнением (поминутно): 1) поминутно просил пить из-за сильного жара; 2) поминутно просил пить из-за желания видеть рядом Дуню. В центре—отношения между гусаром и Дуней (романтическая влюбленность). Второй пласт смысла поддерживается через деталь, передаваемую с помощью второстепенных членов внутри второй части предложения (ею заготовленного лимонада). В подтексте возникает микротема заговора (гусара и Дуни), которая перекликается с микротемой обмана (обман со стороны гусара и Дуни). Выстраивается следующее расположение микротем: заговор с целью обмана и как следствие — мнимая болезнь гусара.

VII. Больной обмакивал губы и всякий раз. возвращая кружку, в знак благодарности слабою своею рукою пожимал Ду-чюшкину руку.

Повтор (субстантивированное прилагательное больной в функции подлежащего—второй раз), инверсия (слабою своею рукою), употребление стилистически окрашенных полных форм, которые в контексте приобретают сниженный оттенок, создают иронию. Микротема мнимой болезни вытесняется (не уничтожается) микротемой любви. Авторское отношение к героине передается через суффикс (Дунюшка): Дуня молода, мила, влюблена, романтично настроена—она заслуживает снисхождения. .VIII. К, обеду приехал лекарь.

Лаконичное простое предложение на первый взгляд задает

развенчание микротемы обмана. Однако две детали, переданные через второстепенные члены (его человек—см. 2-е предложение; к обеду) предопределяет усиление микротемы заговора.

IX. Он пощупал пульс больного, поговорил с ним по-немецки и по-русски объявил, что ему нужно одно спокойствие и что дни через два ему можно будет отправиться в дорогу.

Центральной стилистической фигурой является однородность (пощупал—для вида, поговорил, объявил), выступающая как средство создания иронии, на фоне которой вновь активизируются микротемы заговора и обман а. Последние усиливаются за счет смысловой оппозиции: поговорил с ним по-немецки (смотри гель и Дуня не знают немецкого языка)—по-русски объявил...

На данном участке текста микротема заговора гусара и Дуни ставится под сомнение (для усиления интереса читателя к дальнейшему ходу поаеовования).

Первая изъяснительная часть (это единственное сложноподчиненное предлоАение в текое) окончательно уничтожает микротему болезни (что ему нужно одно спокойствие—но не серьезное лечение), а вторая часть подготавливает подтекстную микротему побега (и что дни через два—время для сборов, обдумывания — ему можно будет отправиться в дорогу).

X. Гусар вручил ему двадцать пять рублей за визит, пригласил его 07обедать; лешрь согласился; оба ели с большим аппетитом, выпили бутылку вина и расстались очень довольны друг другом.

Три части бессоюзного сложного предложения усиливают микротемы заговора и обман а. Выразительность предложения усиливается за счет параллелизма и однородности сказуемых:

гусар вручил, пригласил отобедать,

лекарь согласился,

оба ели, выпили и расстались.

Анализ позволяег выделить структурно-смысловые компоненты текста—его микротемы—(т.) и логические отношения между ними.

Основным способом организации смысла текста является смысловая оппозиция, динамика которой была выявлена выше. Микротема любви связана со всеми другими микротемами причинно-следственными отношениями.

Микротемы любви, заговора, обмана, побега существуют в подтексте (глубинный смысл).

Анализ позволяет осуществить взгляд на текст как на специфическую индивидуально-языковую динамическую систему, смысл которой развивается по особым внутренним законам.

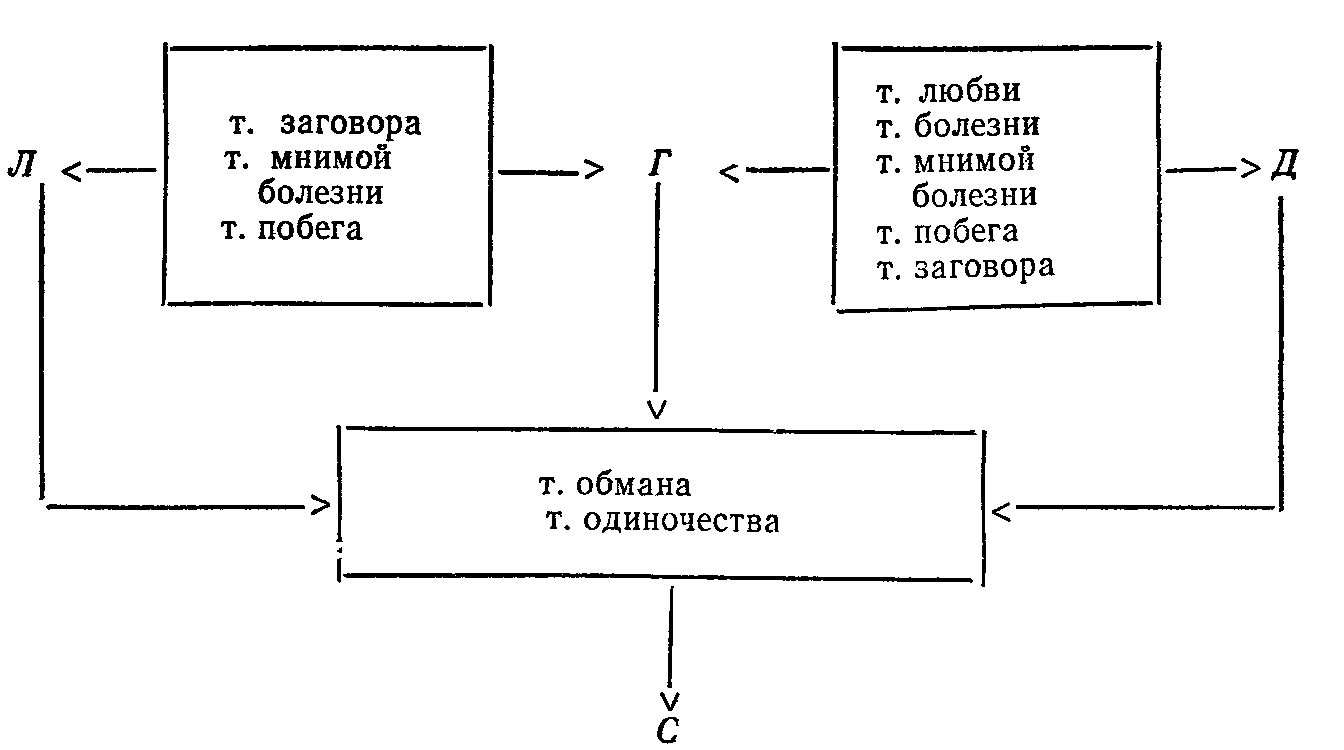

Анализ позволяет определить композицию персонажей (гусар — Г, Дуня — Д, лекарь — Л, смотритель — С):

Последнее обобщение приводит нас к мысли о том, что в подтексте формируется микротема одиночества смотрителя.

Динамическая смысловая оппозиция позволяет автору ненавязчиво, скрыто выразить свое отношение к персонажам. Содержание образов персонажей обогащается не только благодаря отмеченным деталям, но и в результате динамики главной смысловой оппозиции текста.

Анализ позволяет сделать вывод о значимости всей прозаической строфы (сложного синтаксического целого) в композиции целого. Именно в ней задаются развитие сюжета повести и ее финал.

Навыки частичного лингвистического анализа текста необходимы каждому учителю: они используются при подготовке к урокам родной литературы.

Между тем, анализируя отдельный элемент текста, нельзя забывать о тексте как о целостном произведении искусства.