- •"Современная первобытность"

- •Часть 1. Шлифование зеркал

- •Часть 2. А была ли "первобытность", или это изнанка зеркала?

- •Предуведомление

- •Часть I шлифование зеркал

- •1.1. Недопонятый разум Непознанность, ситуация, необычайность. Удивление, любопытство, воображение.

- •Проблема разума

- •Самоизменение

- •Непознанность

- •Ситуация

- •1.2. Взаимопонимание

- •Межцивилизационный период

- •Принципы исследования

- •Взаимопонимание

- •1.3. История современности

- •О человечности как природе человека

- •Средние века (бодрый разум)

- •Новое Время (уставший разум)

- •Часть II. А была ли "первобытность" или это изнанка зеркала?

- •О том, как архетипы перехитрили ученый мир

- •Весь мир - спектакль

- •Хлеб наш насущный (диалоги с критиками)

- •Ирреальность реальности

- •Болезнь - источник силы

- •Другое начало - начало другого

- •Сон внутри сна

- •Действие принципа "вызова-и-ответа" или мифологический подход к истории[12]

- •Гадания

- •Возрождение времени

Взаимопонимание

Встречаются двое новых русских, бывших одноклассников. Один в красном пиджаке, пальцы веером и с золотой печаткой, только что вылез из шестисотого, по счету, "мерседеса". Другой в пиджаке потертом с оборванным рукавом, небрит и держит сеточку с пустыми бутылками, несет сдавать. Произошел разговор:

- Здравствуй, Вася!

- Здравствуй, Петя!

- Что с тобой, Вася, заболел, может, помощь нужна? Почему ты плохо выглядишь?

- Понимаешь, Петя, я уже неделю ничего не ел!

- Вася, это ты зря! Это ты брось! Так и заболеть можно, и умереть! Ты, Вася, заставь себя, пересиль! Съешь, хоть, что-нибудь! Ты, например, знаешь, как вкусен омар с белым вином в ресторанах Парижа!

(Русский анекдот 1993 г. о любви)

Нас интересует взаимопонимание, оно - единственный достойный выход из межцивилизационного периода, с него начинается цивилизованность, как в первые времена. Только понимающие друг друга люди способны создать прочную основу своей совместной жизни, структуру, порядок.

Понимание, конечно же, лишено объективных законов, оно - то, что люди вполне субъективно считают пониманием. Поэтому задача этого маленького раздела заключается в уяснении для себя как современного россиянина, что может быть взаимопониманием, какой вариант перспективен для дальнейшей нашей жизни в качестве людей.

В данной работе нас интересует не понимание как интерпретация, транспозиция, редукция к понятиям исторического периода и т.д., не понимание как теоретическая процедура, а конкретный межчеловеческий акт взаимного понимания. Как мы все это делаем? Как оно возможно, какова его внутренняя природа, необходимость, обеспечившая этот странный акт "понимания Другого" в его конкретности, бесконечном многообразии, неисчерпаемой для рационального познания глубине, то есть, по человечески.

Мы изначально понимаем Другого как одушевленное и индивидуальное существо, игнорируя то обстоятельство, что по канонам науки мы с очевидностью воспринимаем только его телесность либо должны соглашаться с традиционностью или обычностью его с нами со-бытия. В традиционности и обычности индивидуальность угасает. Мы даже не всегда в состоянии побывать на месте Другого и обзавестись его опытом и, тем не менее, понимаем.

Однако наука и философия требуют концепции, придется быть теоретиками. И все-таки, подчеркнем сначала, мы не собираемся объяснять механизм понимания Другого, мы хотим немного прояснить вопрос о том, как оно возможно, о его предпосылках.

Понятно, что личность обусловлена, помимо культуры, телесно-биологическими и духовными предпосылками, от них тоже никуда не деться. Однако, феномен взаимопонимания, хоть и связан с биологическими и духовными составляющими, проявляется в сфере культуры Только там, а не в телесном общении мы способны понимать.

Личность трояка, она есть дух, тело и культура. С одной стороны, она - биологический индивид и духовная индивидуальность, она - "Я", отлитое в "Теле". "Я" - рационально не определяемый субъект, его невозможно определить по той причине, что оно само определяет и познает, оно есть - "Я", фонтанирующее откуда-то из глубины и отливающееся в культурных формах, само себя определяющее и ограничивающее.

С другой стороны, через механизмы общения, образования, воспитания и т.п., короче, социализации, личность наполнена Другим. Поясним: человек может обозначать, и обозначает себя как "Я" и только "Я", пусть даже с маленькой буквы, вежливое "я". Но он может обозначить себя и как "русский", "гражданин США", "бизнесмен", "член КПРФ", тем самым, принимая предложенные ему традиции, обычаи, законы, уставы и программы, благодаря которым, он есть уже не "Я", а "Мы", личностная форма бытия социума. Социум как носитель законов и традиций превращает "Я" в родовое существо и лишает его индивидуальности. В действительности любой из людей и "Я", и "Другой" одновременно. Важно понимать, на чем мы делаем акцент в своей душе: на "Я" - тогда мы свободны по отношению к "Другому", способны выбирать, принимать или не принимать его в качестве ценности и самостоятельно формировать мир своей жизни. Если же акцент ставится на "Другом", тогда мы от него зависимы, он сам нас формирует в качестве личности. И в этом случае мы оказываемся способны принимать других в качестве полноценных личностей лишь тогда, когда они такие же, как мы: русские, граждане США, бизнесмены и члены КПРФ. "Другой" становится критерием оценки.

Итак, личность есть бытие собой и бытие другим. Тогда взаимопонимание мы вправе определить как единство бытия собой и бытия другим через соотнесенность со всеобщей природой человека в культуре или вообще через соотнесенность с его природой. Такая версия позволяет считать, что "Я" понимает "Другого" потому, что "Другой" есть часть моего внутреннего мира. Он встречается с "Я" в моей собственной душе. "Другой" понятен потому, что он есть "Я", а я сам себе понятен, хотя с научной точки зрения и не известен. Фраза: "Я сам себя не понимаю" - либо кокетлива, либо абсурдна. По-нятость, обладание своим "Я", тождественность с ним является предпосылкой всякого понимания, как бы пред-пониманием.

Предпосылкой ситуации, в которой необходимо взаимопонимание является встреча. Но тогда перед нами целых три проблемы:

1. Как происходит такая встреча?

2. Кто такой "Другой" во "Мне"?

3. Что значит наше с ним единство?

Как происходит такая встреча?

"Я" есть человек живой, действующий, грешный и отличающийся всеми теми чертами, что и любой человек на земле. "Я" живу в "Мире", населенном "Другими". Но этот Мир представляет собой всего лишь то, что "Я" знаю о нем. Следовательно, мой Мир узок сравнительно с некоей гипотетически угадываемой и ожидаемой Вселенной, он - мир моей жизни.

Этот Мир состоит из "Меня" и самых разных "Других" - вещей, людей, животных, растений и т.п. Каждый из нас, живущих в этом Мире для рациональной мысли неисчерпаем, но жить с ним и практически действовать с ним "Мне" приходится как с целым, игнорируя неисчерпаемость. Ведь, если я иду, то иду целиком, а не так, чтобы известная "Мне" "Моя" часть шла, а неизвестная топталась на месте. Если "Я" ем яблоко, то ем его целиком, кроме огрызка, а не так, что ем лишь известное, а неизвестное выплевываю. Таким образом, "Я" живу в Мире предметов, о которых бесконечно больше не знаю, чем знаю.

"Моя" встреча с Другим становится встречей с непознанным. И когда я со всей очевидностью обнаруживаю необычайность своей жизни в недопознанном мною Мире, тогда попадаю в ситуацию, которую в дальнейшем способен осознать в виде проблемы. Бытие в ситуации есть жизнь в полуизвестном.

В ситуации первой встречи "Другой" представляется "Мне" символом, которому я должен придать содержание познанием. Однако, до акта познания "Другого" я уже пред-понимаю его, проецируя на него свой внутренний мир вместе с "Я". И мы это делаем всегда, даже в ходе научного познания, и после него, потому что наука рациональна и ее предмет неисчерпаем. В этом смысле, мы всегда находимся в ситуации первой встречи с "Другим". Всякое же научное понятие либо абстрактно, либо двойственно и содержит в себе строгую определенность термина вместе с проекцией нашего таинственного "Я", с интуитивным предпониманием и пониманием.

Кто такой "Другой" во "Мне"?

Мы живем вместе с людьми, правда, не всегда потому, что хотим этого. Чаще потому, что деваться некуда, но человек живет с людьми с самого рождения. "Другой" неотъемлем от нашей личности. Мы находимся в ситуации первой встречи с людьми разных поколений и предметами, которые созданы либо нашими предками, либо современниками, либо нами, и каждым в соответствии со своим вкусом и пониманием.

Наше взаимодействие с людьми, экзистенциальный диалог заставляет нас всех приспосабливаться друг к другу, притираться, сосуществовать, до всякой рациональности усваивая на основе собственного жизненного опыта, что с людьми надо обращаться по человечески, иначе самим же будет плохо.

В обществе в силу сложной цепи общений и опосредований складывается всеобщее представление о том, что такое человек данной культуры, "свой". Эта идея человека интуитивно предугадывается каждым. Все стремятся соответствовать ей, иначе рискуют вступить в конфликт со всем миром. А, стремясь соответствовать, люди и создают эту идею человека как предпосылку собственной жизни, как ее регулятивный принцип, некий фактор смысложизненной ориентации.

На самом деле таких представлений не одно, а несколько и они-то выступают субъектами социальной культуры. Находясь в диалоге между собой, они побуждают каждого из людей жить в соответствии с ними и своей жизнью создавать культуру определенного типа. Плохо, когда таких идей слишком много, общество начинает идти в разнос, культура попадает в межцивилизационный период. Плохо, когда их слишком мало, культура вытесняется цивилизацией, но это уже другая история.

Идея человека выступает основанием нашей личности как слепка культуры, она и есть "Другой" в нас. Следовательно, понимание Другого есть наше соответствие всеобщей природе человека.

Однако, после того как мы выделяем представление о человечности в особый субъект культуры, становится очевидно, что разные культуры находятся друг с другом в диалоге как в пространстве, так и во времени. Работает механизм преемственности. Друг по отношению к другу они тоже "Я" и "Другой", хотя это не духовное, а культурное "Я".

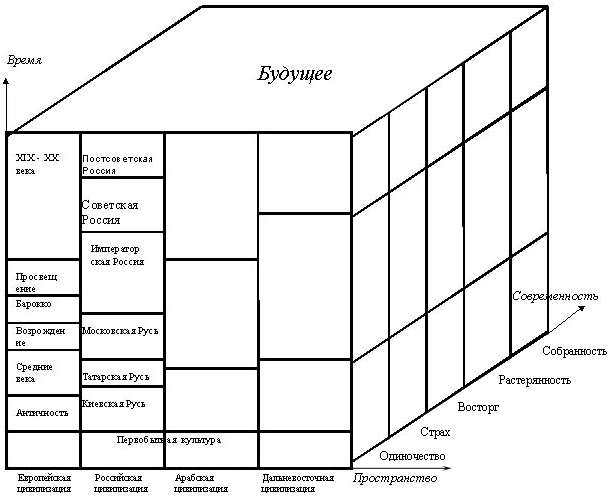

В таком случае, личность современного человека устроена как матрешка, она обладает сложной архитектоникой, включающей в себя основные человеческие типы всех минувших культурных эпох и всех сосуществующих с нами культур и цивилизаций. Схематично ее можно представить в виде своеобразного "кубика Рубика", где каждая последующая эпоха является предыдущей, преломленной через новые материальные и культурные условия, а человеческий облик любого народа складывается в ходе его экзистенциального диалога со всеми сосуществующими с ним народами.

Природа современного человека состоит из человеческих природ всех сосуществующих и предшествующих культур как витраж из разноцветных стекол разных форм. Природа человека включает в себя мечты, надежды и идеалы, обещающие будущие изменения. А факторами, приводящими в систему все это разнообразие, служат история собственного народа и ситуация индивидуальной жизни.

Рис. 1. Архитектоника личности современного человека

К сожалению, ментальность разных эпох в развитии указанных здесь цивилизаций недостаточно изучена. Ясно, однако, что эти эпохи по времени не совпадают. Если первобытно-мифологическая культура касалась всех, то античность была только в Европе, да и применение термина "средневековье" для, например, Китая, весьма условно. Однако любая эпоха создавала свое представление о человеке, вошедшее в личности современных людей. Так что, современный россиянин отчасти европеец, отчасти китаец, а где-то араб. Да и гордые европейцы с американцами тоже отчасти китайцы, а другой частью арабы и россияне. Конечно, у каждой цивилизации на первом месте стоит своя история, преломляя и усваивая культурные истории соседних народов. Путь реконструкции представлений о человеке в Европе контурно был намечен в разделе о собранности. Он как бы выражает доминанту в личностных типах современных европейцев, и в превращенной форме относится ко всем остальным, в том числе и к россиянам.

Вернемся, однако, к идее ситуации. Историческая и культурная типология не достаточно полно характеризует личность современного человека. Конечно, в зависимости от ситуации, в которую он попадает, он способен выступить то первобытным силачом, то античным героем, то энциклопедистом эпохи Просвещения. Однако жизненное содержание личности придает значение совокупности тех ситуаций, в которые она непосредственно попадает. Следовательно, взаимопонимание должно обусловливаться не только той структурой всеобщей природы человека, какая предпослана историей и соседствующими культурами, но и современной своей стороной.

Мы полагаем, что для каждой цивилизации возможно выделить типичную структуру современных ситуаций, выступающих для личности конфигуратором или, иначе говоря, системообразующим фактором. Она превращает всю совокупность исторических типов личности в один тип - современный.

Важно то, что понимание современного россиянина предполагает реконструкцию его всеобщей природы на основе переживаемых сегодня экзистенциальных состояний. Что такое восторг первобытного человека, страх в Московской Руси, одиночество по древнегречески, растерянность араба периода зарождения ислама или собранность китайца эпохи Цинь. Перечисленные экзистенциальные состояния должны быть пропущены через всю изображенную выше пространственно-временную модель типов личности. Такая процедура позволяет теоретически описать то, что мы все переживаем и понимаем ныне непосредственно.

Что значит наше единство с Другим?

То есть, что такое взаимопонимание и как оно возможно, если суммировать сказанное выше. Как возможно взаимопонимание, когда каждый одинок, и отличает себя от другого, когда для другого он символичен и недопознан, когда воспринимается поверхность вещей, а не их сущность? До сущности приходится додумываться, она умозрительна.

Взаимопонимание связывают с единством языка, обычаев и традиций. Но в межцивилизационный период социальная культура редуцируется к дифференциации (в трактовке Ж. Деррида). Традиции угасают, и даже сам язык становится разнообразным, в нем возрастает вес частных значений, и все тоньше оказывается слой общих. Все больше одиночества, непознанности, символичности, произвольности, недопонимания.

Если сравнивать только некоторые эмпирически проявленные стороны цивилизаций, то в советские времена, наряду с русским и другими национальными языками существовал еще блатной жаргон. Всего лишь через десять лет после формального распада Советского Союза мы имеем то же самое, но к ним еще второй блатной жаргон, сленг молодежи и отдельно подростков, особый язык хакеров, бизнесменов и т.д. Человеческое одиночество оборачивается взаимонепониманием социальных групп как по возрастным, так и по другим критериям.

Дифференциация препятствует привычному способу взаимопонимания как редукции к похожести, теперь для него нужно дополнительное основание - различие. Каждый желает быть понятым правильно, однако, кто же хочет быть понятым до конца, до самых тайников? Стремясь понять Другого, должны ли мы лезть ему в душу? Желая быть понятными, мы, на самом деле хотим быть не узнанными, а признанными и принятыми.

Принцип неисчерпаемости предмета для рациональной мысли заставляет в самую структуру понимания ввести непонимание, осторожность, тактичность, скромность. Это как бы свободный отказ познавать и понимать из боязни причинить вред и из желания сохранить собственную свободу и самобытность индивидуального "Я", как бы "этический агностицизм". Принцип же априорности самопонимания требует понимать другого как себя и находить в нем себя, а в себе - его. Проще говоря, вопрос о взаимопонимании следует в первую очередь адресовать себе, и лишь потом другому. Действительное, живое понимание "Другого" обязательно включает и подчиняет себе непонимание.

Взаимопонимание может трактоваться как обнаружение в основании собственного мышления всеобщей природы современного человека, состоящей в своеобразном "сходстве-различии", в комплиментарности, взаимодополнимости людей.

Человек одинокий, индивидуальный, свободный и творческий, изначально обладающий самобытным разумом, такой человек принципиально тактичен в отношениях с Другими. Он противоречив, потому что одиночество утомительно, он страдает от неизбывности, но желает сохранить внутреннюю самобытность как высшую ценность для себя и другого. Он понимает, что может удержать самобытность лишь тогда, когда оставляет за другим право быть самим собой и хранить свою тайну. Его жизненная позиция - диалог. Любая форма монолога и самодостаточности (интеллектуальная, политическая, хозяйственная и пр.) для него противоестественна. В жизни они означают диктатуру, принуждающую других быть похожими на диктатора, они - зависимость, оскорбительность, унизительность, и потому неприемлемы.

"Почему я хуже своего босса, только потому что он - босс? - Извините, мой босс вовремя и удачно крутанулся в то время, пока я пытался спасти страну от бреда проводимых реформ. Я, конечно, глуп, что занимался этим, но и мой босс не умнее". Есть известная американская формула: "Если ты такой умный, то почему у тебя так мало денег?" Отвратительная формула, она означает, что у человека разум, как и у червяка, коренится в желудке. Не знаем, как другие, но мы-то не желаем быть червяками. Ну, не хочется, осознание своего отличия от червяка заставляет человека не желать этого, если он не человекообразный червяк по своей природе. Есть еще не менее омерзительная формула: "Это - твои проблемы!" Это - твои проблемы, мама! Конечно, это - твои проблемы, сынок!

Таким образом, первая черта межчеловеческого взаимопонимания - сохранение за партнерами права быть самими собой и защита такого же права для себя. Но при всем сказанном, надо быть людьми. А быть или не быть человеком - свободный выбор.

Всеобщая природа человека, творимая людским многообразием, мозаична, она не общее место, одинаковое во всех людях, а общечеловеческий портрет, сложенный из множества разноцветных стеклышек, дополняющих друг друга и взаимно комплиментарных. Этот портрет пишется разными красками, а не одной и у него много соавторов.

Однако всеобщая личностная самобытность ставит перед людьми проблему общения при отсутствии рациональной предсказуемости партнеров. Строго говоря, мы не знаем, как они себя поведут, ведь мы хоть и стараемся понять другого, но отказываемся его изучать по этическим соображениям. Это чревато конфликтом и саморазрушением. Опасность конфликта снимается взаимным доверием между партнерами и их обоюдной обязательностью.

Об этических соображениях, ставящих границы нашему выбору, стоит сказать особо. Традиционная субъектно-объектная парадигма предлагает для познающего ума две гносеологические установки: оптимизм и пессимизм, иначе называемый "агностицизмом". Каждая из них по своему оправдана, здесь не уместно приводить примеры и доказывать правоту обоих точек зрения. Наше исследование занимает промежуточное положение, это "этический агностицизм". Он не нами придуман, в истории существовали мыслители, примыкавшие к такой позиции, как существовали всегда эгоцентристски настроенные основатели философских учений. Они все разделяли следующую точку зрения: "все можно познавать, но не все нужно познавать. Все можно делать, но не все нужно делать". Всякий человек имеет право на глупость, но не каждый этим правом пользуется!

Взаимоприятие людей, признание ими права на самобытность друг друга и взаимное доверие делает их комплиментарными. "Я" осознаю ценность другого и его смысл для себя не в том, чем другой на "Меня" похож, а именно в том, чем он отличается, в чем обладает качествами, мне не свойственными. Так стоматолог и сантехник ценны друг для друга не тем, чем похожи, а тем, чем различны. Смешен был бы зубной врач, подходящий к водопроводному крану с бором, но и сантехник был бы смешен и глуп, если бы полез в свой больной зуб с электродрелью.

Таким образом, взаимопонимание, содержащее своей неотъемлемой стороной непонимание, обладает чертами взаимного приятия, доверия, обязательности и дополнимости индивидов, оно становится бытием в экзистенциальном диалоге, а сам диалог определяет всеобщую природу современности.

* * *

Горизонт временами темнеет, тучи наползают на отсыревшую глубину. Первобытный человек поднял голову и заметил, что серое небо абстракций опять бороздят молнии. Земля стала синяя как апельсин, это удивляло. И земля, и небо за горизонтом безвидны и пусты, там бездна и над нею тьма, а здесь они выплыли из небытия как зримые и твердые формы.

Прошел человек, вознося хвалу своему невидимому Богу. Прошел другой с копьем, а за ним третий, сосредоточенно глядя под ноги. Может, и впрямь хватит объяснять мир и пора заняться делом?