- •1045-1068, 1069-1073, 1077-1078 Изяслав

- •1073-1076 Святослав

- •1078-1093 Всеволод

- •3. Культура Киевской Руси

- •4.Русские земли в период политической раздробленности.

- •6.Борьба русского народа с агрессией немецких и шведских завоевателей.

- •7.Северо-Восточная Русь в конце XIII – первой половине XV в. Московское княжество при Иване Калите и Дмитрии Донском.

- •Возвышение Московского княжества

- •8.Образование единого Российского государства. Московская Русь во второй половине XV – начале XVI в. Правление Ивана III.

- •9.Борьба за свержение ордынского ига: Куликовская битва, «стояние на р. Угре» Куликовская битва.

- •10.Россия в XVI веке. Укрепление государственной власти при Иване IV. Реформы 1550-х.

- •11.Опричнина и её последствия.

- •12.Развитие русской культуры в XIV – XVI вв.

- •13.«Смутное время» в начале XVII века.

- •14.Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII в.

- •15.Внешняя политика России в XVII в. Воссоединение Украины с Россией.

- •17.Церковь и государство в XVII в.

- •18.Социальные движения в XVII в.

- •18.Русская культура в XVII в.

- •20.Россия в конце XVII – начале XVIII в. Реформы Петра I. Начало модернизации России.

- •21.Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война.

- •22.Культура России первой четверти XVIII в.

- •23.Россия в 30-50-е гг. XVIII в. «Дворцовые перевороты».

- •24.Внутренняя политика Екатерины II. «Просвещённый абсолютизм» в России.

- •25.Внешняя политика Екатерины II.

- •27.Тайные декабристские организации. Восстание декабристов.

- •28.Внутренняя и внешняя политика России в эпоху Николая I.

- •29.Культура России в первой половине XIX в.

- •30.Общественно-политические течения в 30-50-е гг. XIX в.

- •31.Либеральные реформы 60-70-х гг XIX в. Александр II.

- •Александр II

- •32.Политика контрреформ Александра III.

- •Александр III

- •39. Политические партии России в начале 20 века. Программы и лидеры

- •40. Деятельность государственной думы. Первый опыт российского парламентаризма

- •41. Реформаторская деятельность Витте и Столыпина

- •42. Россия в первой Мировой войне

- •43. Февральская революция 1917 года в России

- •44. Октябрь 1917. Второй Всероссийский съезд советов. Создание Советского государства

- •45.Гражданская война(1917-1922)

- •46. Экономическая политика в 1920-е гг. От "военного коммунизма" к нэПу

- •47.Общественно-политическая жизнь в стране в 1920-е гг

- •48. Образование ссср

- •49. Общественно-политическая жизнь советского государства в конце 20-х-30-е годы 20 века

- •50. Особенности советской модернизации экономики: промышленность и с/х в конце 1920-х - 1930-х гг.

- •51. Преобразование в области культуры в 1920-1930е гг.

- •52. Внешняя политика России в 20-е-30-е годы 20 века

- •53. Ссср во второй мировой войне . Великая отечественная война советского народа

- •54. Внутренняя и внешняя политика ссср в послевоенный период

- •55. Внутренняя и Внешняя политика ссср в середине 1950-х-1960-х гг. «Оттепель»

- •Политика десталинизации:

- •Преобразование в общественно-политической жизни:

- •Обновление аппарата власти

- •56. Внутренняя и внешняя политика ссср в середине 1960-х - середине 1980-х гг

- •57. Перестройка в ссср

- •58. Распад ссср. Россия в 1990-е гг. Внутренняя и внешняя политика.

- •59. Внутренняя и внешняя политика России в начале 21 века

- •Административные реформы

- •Продолжение курса на реформирование экономики

- •60. Культура и наука в России в 1990-е – начале XXI в.

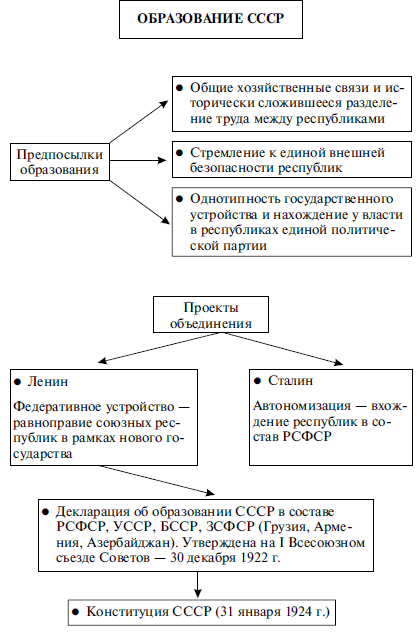

48. Образование ссср

Официально дата образования СССР – это 30 декабря 1922 года.

Причинами образования СССР стали:

пребывание у власти во всех вошедших в состав СССР республиках одной партии – большевистской (при этом создавалась видимость национальных большевистских движений);

исторические традиции;

участие в совместной защите от внешних врагов.

Высшим органом власти: Всесоюзный Съезд Советов, рабочим органом которого в период между съездами являлся Всесоюзный Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК).

Высшая исполнительная власть: Совет Народных Комиссаров (Совнарком).

Национальная политика имела большое значение для такой многонациональной страны, как Россия, где более половины населения составляли нерусские народы.

Партия большевиков отстаивала право наций на самоопределение.

Советское государство признало независимость Финляндии (декабрь 1917 г.) и Польши (август 1918 г.).

На окраинах бывшей Российской империи были созданы суверенные республики под руководством местных коммунистов. В РСФСР существовали автономные области и республики.

Провозглашенный разрыв с “имперским прошлым”, сотрудничество коммунистов всех республик с центральной властью, экономические трудности стимулировали процесс объединения в одно государство. Трудно вырабатывались принципы объединения, предлагались различные проекты (автономия, федерация, конфедерация). В. И. Ленин педверг критике сталинский проект “автономизации” за ущемление интересов народов, объединяемых в единое государство на правах автономий.

За основу был принят проект Ленина о создании союзного федеративного государства.

I съезд Советов СССР 30 декабря 1922 г. провозгласил создание нового государства (Декларация и Договор об образовании СССР), в состав которого вошли формально суверенные республики-государства — Россия, Украина, Белоруссия и Закавказская Федерация из трех республик.

Было создано правительство СССР, другие органы власти и управления. Конституция СССР 1924 г. закрепила создание федерации суверенных республик, формально имевших право на свободный выход из состава СССР. Провозглашено было полновластие Советов, хотя фактически власть все более сосредоточивалась в руках центрального партийно-государственного руководства. В 1920-е гг. в составе СССР были образованы новые советские республики. Принципы, заложенные в основе создания СССР, до сих пор порождают много проблем в отношениях между народами, входившими и его состав.

49. Общественно-политическая жизнь советского государства в конце 20-х-30-е годы 20 века

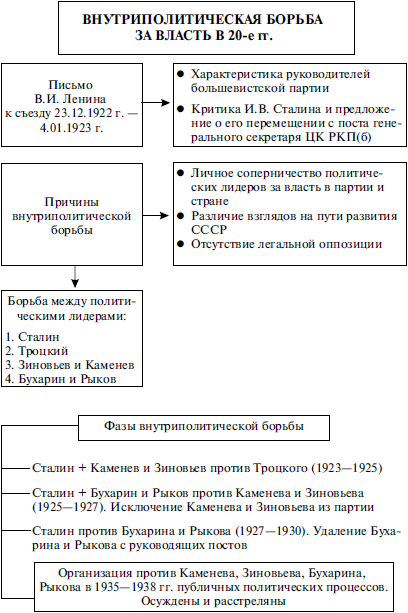

Идеологические установки большевистского руководства, концентрация значительной части собственности в государственном секторе, жесткая централизация управления хозяйством, переход к однопартийной системе и все большее сосредоточение власти в руках партийно-государственной верхушки — все эти факторы привели к складыванию в стране тоталитарного режима. Внутри правящей партии длительное время велась борьба за власть, соревнование личных амбиций. Болезнь В. И. Ленина (1922—1924) и его смерть обострили эту борьбу. Последние работы Ленина содержали нелицеприятные характеристики его ближайших соратников, в том числе ставшего Генеральным секретарем партии И. В. Сталина, предложения по улучшению работы государственного и партийного аппарата, повышению культурного уровня населения, развитию кооперации и др. После смерти Ленина члены Политбюро Л. Б. Каменев, Г. Е. Зиновьев, И. В. Сталин объединились в борьбе против Л. Д. Троцкого, постепенно вытесняя его сторонников с ключевых постов. После разгрома троцкистской оппозиции (1924) внутрипартийная борьба не закончилась (раскол названной “тройки”, “новая оппозиция” Каменева и Зиновьева, разгромленная XIV съездом партии в 1925 г.; “объединенная оппозиция” Зиновьева, Каменева, Троцкого, члены которой были исключены из партии на XV съезде в 1927 г.). Острые дискуссии разгорались при обсуждении теоретических и практических вопросов: о возможности построения социализма в одной стране, об истоках, темпах и сроках проведения индустриализации, о судьбах нэпа, борьбе с кулаками и нэпманами, о структуре и деятельности сталинского партийного аппарата. Партия разделилась на “полусырую массу” и профессиональный аппарат. Расчетливость в борьбе, опора на аппарат, доступная всем простота предлагаемых решений, схематизм делали Сталина единоличным лидером и в партии, и в стране. Последней попыткой открыто высказать отличную от сталинской точку зрения стал “правый уклон” в партии (1928—1929). Ранее поддерживавшие линию Сталина Н. И. Бухарин, А. И. Рыков, М. П. Томский и др. выступили против “чрезвычайных мер” в сельском хозяйстве, за сбалансированное развитие экономики. В 1929 г. лидеров “правых” исключили из состава Политбюро. В 1934 г., после убийства С. М. Кирова (1 декабря 1934 г.), началась открытая расправа с подлинными и мнимыми противниками Сталина (организация ряда политических процессов, основанных на сфабрикованных обвинениях, расстрел Бухарина, Рыкова, Зиновьева, Каменева и многих других деятелей партии). В партии были силы, оказавшие сопротивление установлению режима личной власти Сталина (М. Н. Рютин, Ф. Ф. Раскольников, X. Г. Раковский и др.). Причины установления тоталитарного режима в стране, организации массовых репрессий широко обсуждаются учеными разных стран, публицистами, общественностью.