- •1.Конструкц., принцип действия и безразмерные размеры центробежного холл. Км.

- •2.Планировка машинных отделений холодильников. Централизованная и децентрализованная системы холодоснабжения.

- •3.Организация монтажных работ. Содержание подготовительного этапа работ.

- •2.Планировка машинных отделений холодильников. Централизованная и децентрализованная системы холодоснабжения.

- •3.Схема, принцип действия, изображ. В h-ξ – диаграмме теоретического цикла абхм

- •Количество теплоты, отведенной от горячего спая:

- •Потребляемая мощность:

- •2. Схема охлаждения с помощью промежуточного хладоносителя.

- •3. Определение мест утечки ха. Пополнение системы ху ха

- •1.Конструкция и принцип действия двухроторного, маслозаполненного винтового компрессора

- •2. Влияние присутствия смазочного масла и воздуха в системе на работу холодильной установки. Влияние присутствия воды и механических загрязнений в системе на работу холодильной установки.

- •3.Расчет тепловых потоков теоретического цикла абсорбционной бромисто–литиевой хм.

- •1.Двухступенчатые холодильные машины.

- •2.Увлажнение т/из материалов в ограждающих конструкциях

- •3.Особенности монтажа малых ху. Техника безопасности при проведении монтажных работ

- •1.Теоретический и действительный поршневой компрессор

- •2.Влияние присутствия воды и механических загрязнений в системе на работу холодильной установки.

- •3.Последовательнось и содержание основных операций при монтаже холодильного оборудования.

- •1.Регулирование производительности поршневых компрессоров.

- •2.Расчет теплопритоков в охлаждаемые помещения. Итоговые данные расчета.

- •3.Схема, принцип действия и изображение теоретического цикла пароэкжекторной холодильной машины в s-t -диаграмме.

- •1.Тепловой и конструктивный расчет испарителей для охлаждения жидкостей.

- •2.Системы отвода теплоты конденсации хладагента. Атмосферные охладители циркулярной воды.

- •1. Назначение и конструкция основных узлов и деталей холодильных поршневых компрессоров.

- •2.Определение основных строительных размеров охлаждаемых помещений. Планировка холодильника.

- •3.Расчет тепловых потоков действительного цикла абсорбционной бромистолитиевой холодильной машины.

- •1.Теоретический и действительный циклы и схемы каскадных х.М.

- •2 Типы холодильников. Сущность непрерывной холодильной цепи.

- •3.Техническое обслуживание (то) основных теплообменных аппаратов х/у. Удаление инея с поверхности камерных приборов системы непосредственного охл.

- •Конструкц., принцип действия и безразмерные размеры центробежного холл. Км.

- •2 Расчет и подбор холодильных компрессоров

- •3. Тепловой расчет простейшей авхм

- •1 Ротационные пластинчатые холодильные км

- •2 Системы охлаждения с помощью промежуточных хладоносителей. Достоинства и недостатки, область применения. Принцип выбора типа хладоносителя.

- •3 Рабочая схема, принцип действия пароводяной эжекторной холодильной машины с поверхностными конденсаторами.

- •1. Классификация поршневых компрессоров (пкм).

- •2 Расчет и подбор основного теплообменного оборудования.

- •3.Обслуживание и ремонт ти ограждающих конструкций

- •1.Схемы, циклы и расчет циклов одноступенчатых холодильных машин.

- •2. Малые х/у

- •3. Виды износа, методы дефектации и восстановления элементов оборудования ху

- •1.Тепловой и конструктивный расчёт конденсаторов х.М.

- •2. Бытовые холодильники (бт)

- •3.Схема, принцип действия и изображение цикла простейшей абсорбционной водоаммиачной холодильной машины (авхм)

- •1. Типы и конструкции конденсаторов хол. Маш.

- •2. Схема узла включения компрессоров одно- и двухступенчатого сжатия.

- •3.Особенности действительных процессов абсорбционных Br-Li хм. Изображение действительного цикла.

- •1.Тепловой и конструктивный расчет испарителей для охлаждения воздуха.

- •2. Назначение, предъявляемые требования и классификация теплоизоляционных материалов.

- •3. Особенности действительного цикла пароэжекторной хм. Изображение действительного цикла в и диаграммах.

- •1 Рабочие характеристики, регулирование производительности центробежных холодильных компрессоров

- •2 Система непосредственного охлаждения. Дост-ва, нед-ки, область применения. Батарейное и воздушное охлаждение

- •3 Организация ремонта оборудования ху. Подготовка и основные этапы ремонтных работ

- •1. Конструкции, принцип действия, достоинства, недостатки, основы расчета холодильных ротационных компрессоров с катящимся ротором.

- •2 Предъявляемые требования и классификация схем х.У.Определение диаметра трубопровода для хладогентов и хладоносителей

- •3 Техническое обслуживание холодильных км.

- •1 Газовые холодильные машины с вихревыми трубами. Классификация газовых холодильных машин.

- •2 Схема узла подачи ха в испарительную систему. Способы подачи ха в охлаждающие приборы.

- •3 Схема, принцип действия, изображение цикла в h-ξ диаграмме и тепловой расчет абсорбционной водоаммиачной хм (авхм) с то и водяным дефлегматором

- •1 Винтовые холодильные компрессоры

- •2 . Компаудные схемы х.У. Принцип действия, разновидности, достоинства и недостатки.

- •3 Оптимальный режим работы ху. Отклонения от опт-го режима, их выявление и устранение

3.Схема, принцип действия, изображ. В h-ξ – диаграмме теоретического цикла абхм

В

И за счет подвода теплоты Q0

от охлаждаемого источника кипит х/а

(вода) при давлении Р0. Образовавш. при

кипении водяной пар поступает в абсорбер,

где поглощается крепким по LiBr

раствором. Концентрация раствора сниж.

от крепкого до слабого. Теплота абсорбции

QA

отводится охл-им источником. Слабый

раствор подается насосом ч-з растворный

теплообм. в Г. В генераторе слабый раствор

кипит при давлении Ph

за счет подвода теплоты QГ

от внешнего греющего источника. Обр-ся

водяной пар поступает в Кд, где охл. и

конденсируется вследств. отвода теплоты

QK

охлаждающим источником. Конденсат

стекает в И через гидравлический затвор.

Крепкий раствор из Г ч-з растворный т/о

и гидравл. затвор поступает в А.

Конструктивно аппараты высокого давления

Г и Кд объед. в один блок. Падением

давления пара при прохождении из Г в Кд

пренебрегают и считают

.

Аппараты низкого давл. также объед. в 1

блок. Для теор. цикла счит.

.

Аппараты низкого давл. также объед. в 1

блок. Для теор. цикла счит.

.

В действ. цикле

.

В действ. цикле

из-за наличия потерь.

из-за наличия потерь.

Режим

работы АБХМ определяется тремя

независимыми параметрами внешних

источников (высшей температурой греющего

источника

;

низшей температурой охлаждающего

источника

;

низшей температурой охлаждающего

источника

;

низшей температурой охлаждаемого

источника

;

низшей температурой охлаждаемого

источника

).

По значению

наход. высшую температуру кипения в Г:

).

По значению

наход. высшую температуру кипения в Г:

.

По темпер.

опред. низшую температуру р-ра в конце

процесса абсорбции пара в А:

.

По темпер.

опред. низшую температуру р-ра в конце

процесса абсорбции пара в А:

.

Опред. по

темпер. и давление в Кд:

.

Опред. по

темпер. и давление в Кд:

.

.

- наход. с пом. таблиц теплофизич. св-ств

воды и вод. пара. Находят

.

Падение давления при прохождении пара

из Г в Кд невелико, т.к. знач. удельного

объема пара в Кд небольшие и скорость

его движения невелика. По

находят темпер. кип. воды в И:

- наход. с пом. таблиц теплофизич. св-ств

воды и вод. пара. Находят

.

Падение давления при прохождении пара

из Г в Кд невелико, т.к. знач. удельного

объема пара в Кд небольшие и скорость

его движения невелика. По

находят темпер. кип. воды в И:

.

Нах.

.

Нах.

по таблицам теплофизич. св-ств воды и

вод. пара. В теор. цикле

.

по таблицам теплофизич. св-ств воды и

вод. пара. В теор. цикле

.

Растворный

теплообменник.

.

Сост. р-ра в конце процесса кип. в Г опред.

т.

.

Сост. р-ра в конце процесса кип. в Г опред.

т.

,

положение которой нах. на пересечении

изотермы

,

положение которой нах. на пересечении

изотермы

и изобары

в области жидкости. Р-ор достигает

равновесного состояния. Концентр. р-ра

достиг. знач.

и изобары

в области жидкости. Р-ор достигает

равновесного состояния. Концентр. р-ра

достиг. знач.

.

Т.4 нах-ся на пересеч. линии пост.

концентрации

.

Т.4 нах-ся на пересеч. линии пост.

концентрации

и изотермы

в области жидкости.

и изотермы

в области жидкости.

Абсорбер.

Состояние раствора в конце процесса

абсорбции в А определ. на диагр. т. , положение которой нах-ся на пересечении

изотермы

, положение которой нах-ся на пересечении

изотермы

и изобары

и изобары

в области жидкости. Р-ор достигает

равновесного состояния и будет хар-ся

концентрацией

в области жидкости. Р-ор достигает

равновесного состояния и будет хар-ся

концентрацией

.

.

Построение теоретического цикла.

-

процесс охлаждения крепкого р-ра слабым;

-

процесс охлаждения крепкого р-ра слабым;

-

нагрев слабого р-ра крепким в РТ;

-

нагрев слабого р-ра крепким в РТ;

-

абсорбция при совмещенном тепломассопереносе.

-

абсорбция при совмещенном тепломассопереносе.

.

.

На

пересечении изотермы

и изобары

в области жидкости находят точку

,

которая хар-ет состояние р-ра в конце

процесса кипения в Г. Крепкий по LiBr

р-ор состояния

,

которая хар-ет состояние р-ра в конце

процесса кипения в Г. Крепкий по LiBr

р-ор состояния

поступает в растворный теплообменник

(РТ), где охл-ся слабым р-ром до состояния

т.8 (

поступает в растворный теплообменник

(РТ), где охл-ся слабым р-ром до состояния

т.8 ( ).

).

На

пути крепкого р-ра из Г до выхода из

орошающих устр-ств А происходит понижение

давления р-ра от

до

.

Положение т.8 находят на пересечении

изотермы

до

.

Положение т.8 находят на пересечении

изотермы

в области жидкости и линии постоян.

концентрации

.

Т.к. в теор. цикле в ТО осущ-ся идеальный

теплообмен, т.е. полная регенерация

теплоты м-ду горячим крепким и холодным

слабым раств-ми, крепкий р-ор поступает

в А переохл-ым по сравнению с равновесным

состоянием. Из И в А поступает сухой

насыщенный пар состояния

в области жидкости и линии постоян.

концентрации

.

Т.к. в теор. цикле в ТО осущ-ся идеальный

теплообмен, т.е. полная регенерация

теплоты м-ду горячим крепким и холодным

слабым раств-ми, крепкий р-ор поступает

в А переохл-ым по сравнению с равновесным

состоянием. Из И в А поступает сухой

насыщенный пар состояния

(

( ).

Т.к. р-ор переохлажд., то в пространстве

между орошающими устр-ми А и верхним

рядом труб теплообменного пучка будет

происходить адиабатно-изобарный процесс

абсорбции пара раствором (8-9). Т.9 (

).

Т.к. р-ор переохлажд., то в пространстве

между орошающими устр-ми А и верхним

рядом труб теплообменного пучка будет

происходить адиабатно-изобарный процесс

абсорбции пара раствором (8-9). Т.9 ( )

нах-ся на пересечении линии смешения

)

нах-ся на пересечении линии смешения

и изобары

.

За адиабатно-изобарным процессом

абсорбции следует процесс абсорбции

при совмещенном тепломассопереносе

(

).

Температура р-ра снижается до

,

а концентр. до

и изобары

.

За адиабатно-изобарным процессом

абсорбции следует процесс абсорбции

при совмещенном тепломассопереносе

(

).

Температура р-ра снижается до

,

а концентр. до

.

Положение точки

(

.

Положение точки

( )

нах-ся на пересечении изотермы

и изобары

в области жидкости. Слабый р-ор в сост.

насосом подается в растворный

теплообменник, где при постоянной

конц-ии

нагревается крепким р-ом (

)

нах-ся на пересечении изотермы

и изобары

в области жидкости. Слабый р-ор в сост.

насосом подается в растворный

теплообменник, где при постоянной

конц-ии

нагревается крепким р-ом ( ).

).

Положение

т.7 ( )

нах. на пересеч. линии постоянной конц-ии

и линии пост. энтальпии

)

нах. на пересеч. линии постоянной конц-ии

и линии пост. энтальпии

.

Значение

определяют из теплового баланса РТ. По

сравнению с равновесным состоянием

р-ор м.б. переохл. или перегретым, т.е.

т.7 может лежать на линии

или ниже, или выше линии

.

Р-ор м.б. и в равновесном состоянии.

Предположим р-ор перегрет. Тогда в Г в

пространстве между форсунками и верхним

рядом труб пучка будет происх. процесс

ад.-изобарной десорбции пара (7 - 5). Полож.

т.5 (

.

Значение

определяют из теплового баланса РТ. По

сравнению с равновесным состоянием

р-ор м.б. переохл. или перегретым, т.е.

т.7 может лежать на линии

или ниже, или выше линии

.

Р-ор м.б. и в равновесном состоянии.

Предположим р-ор перегрет. Тогда в Г в

пространстве между форсунками и верхним

рядом труб пучка будет происх. процесс

ад.-изобарной десорбции пара (7 - 5). Полож.

т.5 ( )

нах-ся на пересеч. линии разделения р-ов

и изобары

в области жидкости методом последовательных

приближений. В процессе 7 – 5 конц-ия

р-ра повышается до

)

нах-ся на пересеч. линии разделения р-ов

и изобары

в области жидкости методом последовательных

приближений. В процессе 7 – 5 конц-ия

р-ра повышается до

,

а температура пониж-ся до

,

а температура пониж-ся до

.

Поступая на теплообм. трубы р-ор

подогревается и кипит при постоян.

давлении (проц.

.

Поступая на теплообм. трубы р-ор

подогревается и кипит при постоян.

давлении (проц.

)

при совмещенном тепломассопереносе. В

начале процесса кипения в Г обр-ся пар,

соотв-щий начальному состоянию р-ра. В

конце процесса кипения пар соотв.

конечному состоянию р-ра (т.

).

Считяют, что из Г выходит пар, равновесный

р-ру со средней конц-ей

)

при совмещенном тепломассопереносе. В

начале процесса кипения в Г обр-ся пар,

соотв-щий начальному состоянию р-ра. В

конце процесса кипения пар соотв.

конечному состоянию р-ра (т.

).

Считяют, что из Г выходит пар, равновесный

р-ру со средней конц-ей

.

Состояние р-ра оценивается т.6 (

.

Состояние р-ра оценивается т.6 ( ).

).

Перегретый

пар сост.

(

( )

поступает в Кд, где охл-ся и конденсируется

за счет охлаждения внешним источником

(проц.

)

поступает в Кд, где охл-ся и конденсируется

за счет охлаждения внешним источником

(проц.

).

Т. 3 (

).

Т. 3 ( )

нах-ся на пересечении изобары

и линии постоянной конц-ии

)

нах-ся на пересечении изобары

и линии постоянной конц-ии

.

.

Из

Кд жидкость в сост. 3 через гидравл.

затвор поступает в И. Учитывая, что в

процессе дросселир-ия энтальпия не

меняется, на входе в И х/а состояния 3

будет представлять собой влажный пар,

состоящий из насыщенного пара т.

)

и насыщенной жидкости т.1 (

)

и насыщенной жидкости т.1 ( ).

Положение точек 1 и

находят на пересечении изобары

в области жидкости и вспомогат. линии

в области пара с линией

.

).

Положение точек 1 и

находят на пересечении изобары

в области жидкости и вспомогат. линии

в области пара с линией

.

Билет 3

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ.

Принцип действия термоэлектрической холодильной машины (ТХМ) основан на использовании термоэлектрического эффекта (эффекта Пельтье).

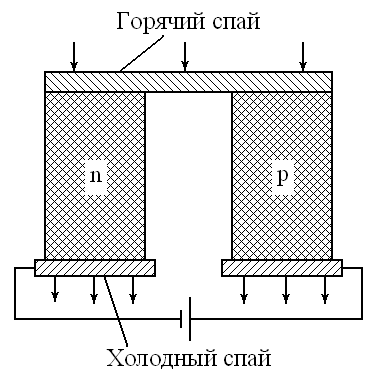

Термоэлектрическая батарея состоит из ряда соединенных между собой термоэлементов. Термоэлементы выполнены из двух полупроводников, имеющих разную проводимость: электронную (n-типа) и дырочную (р-типа). В зависимости от назначения и конкретных условий работы соединение полупроводников может быть последовательным, каскадным или комбинированным. При последовательном соединении обеспечивается наибольшая площадь контакта с охлаждаемой средой и наибольшая холодопроизводительность. Каскадное соединение позволяет получить максимальную разность температур холодного и горячего спаев, но меньшую площадь контакта.

Термоэлементы по форме могут быть, прямоугольными, круглыми, кольцевыми или секторными. В качестве термоэлектрических материалов применяются полупроводниковые сплавы.

Основной показатель качества термоэлементов является коэффициент добротности Z, К-1.

,

,

где α – коэффициент термоэлектродвижущей силы, Вт/К;

σ – удельная электропроводность, Ом-1 ∙ м-1;

λ – удельная теплопроводность материала, Вт /(м ∙ К)

Коэффициент добротности определяет максимальную разность температур горячих и холодных спаев:

,

,

где Тх – температура холодного спая, К.

Наибольшим коэффициентом добротности обладают многокомпонентные соединения на основе теллуридов висмута и сурьмы. Добротность ветвей термоэлементов, изготовленных из этих материалов составляет (3 - 3,3) 10-3 К-1. Это позволяет при температуре горячего спая Тг = 30 оС получить температуру на холодном спае Тх = (-45 ÷ -50)оС, т.е. ∆Тмах = (75 – 80)оС.

Материалы для изготовления ветвей термоэлементов выбираются с учетом температурного диапазона работы, прочностных характеристик, совместимости с конструкционными материалами, стабильности термоэлектрических свойств, возможности реверсирования тепловых потоков, стоимости и т.д. Сплавы на основе Sb2Te – Bi2Te3 и Bi2Te3 – Bi2Se3 достаточно хорошо отвечают необходимым требованиям.

Электрическое соединение ветвей термоэлементов осуществляется через коммутационный переход. Основными требованиями, предъявляемыми к коммутационному переходу, являются малое контактное электрическое сопротивление, исключение диффузии его компонентов в полупроводники и достаточная эластичность при тепловом реверсировании. Наиболее часто в качестве шин коммутационных переходов служат медь, алюминий и заливочный материал на основе висмута. Соединение электроведущих шин с ветвями термоэлементов осуществляется пайкой, напылением, прижимом, склеиванием и другими способами.

Для улучшения теплообмена горячих спаев с охлаждающей средой и холодных спаев с охлаждаемой средой на рабочих плоскостях термоэлектрических батарей, как правило, располагаются теплообменники.

По характеру соединения теплообменников с термоэлементами различаются безызоляционные соединения и с электроизоляционными соединениями. В безызоляцыонных конструкциях все термоэлементы имеют индивидуальные теплообменники, которые могут выполнять и функции коммутационных пластин. Такие соединения применяют только в случае использования диэлектрических теплоносителей. В конструкциях с электроизоляционными соединениями между теплообменником и токоведущими элементами батареи располагается слой электроизоляции.

По виду среды теплообменники бывают водяные и воздушные. В некоторых ТХМ используются промежуточные теплоносители с изменяющимся агрегатным состоянием. Водяной теплообменник представляет собой плиту или пластину с внутренними каналами, по которым циркулирует вода. Воздушные теплообменники имеют большую площадь теплообмена. Увеличение площади теплообменной поверхности осуществляется игольчатым или пластинчатым оребрением. В качестве конструкционных материалов для теплообменников обычно применяются медь или алюминий.

Анализ работы и расчет термоэлектрических холодильных машин основан на взаимодействии термоэлектрических явлениях: Эффекта Зеебека, эффекта Пельтье, эффекта Томпсона и др.

Эффект Зеебека заключается в том, что при поддержании различных температур на спаях двух полупроводников в цепи возникает термоэлектродвижущая сила и в цепи появляется электрический ток. На данном принципе основана работа термопар для измерения температур.

ТермоЭДС на концах разомкнутой цепи определяется по уравнению

.

.

В том случае, когда термоэлектрическая цепь состоит из однородных полупроводников дырочной или электронной проводимости, их термоЭДС оказываются противоположно направленными. Тогда:

αр = αр1 - αр2,

αn = αn1 - αn2.

где αр и αn – коэффициенты термоЭДС дырочного и электронного полупроводников, Вт/К.

Если термоэлектрическая батарея состоит из полупроводников различной проводимости, то их коэффициенты темоЭДС суммируется по абсолютным значениям, т.е.

.

.

Для цепи, состоящей из n последовательно соединенных пар плоупроводников, термоэлектродвижущая сила равна:

или для цепи из двух полупроводников

ΔЕ = α (Тг – Тх).

Эффект Пельтье заключается в том, что при протекании электрического тока через два, спаянных между собой полупроводника, в местах спаев возникают различные температуры: один спай становится горячим, другой – холодным.

Теплота, выделяемая или поглощаемая на горячем и холодном спаях, называется теплотой Пельтье.

Теплота Пельтье определяется по формуле:

,

,

где П – коэффициент Пельтье;

I – сила тока, А.

Коэффициент Пельтье связан с эффектом Зеебека следующим соотношением

.

.

Тогда:

.

.

Эффект Томпсона заключается в поглощении теплоты по всей длине термоэлементов. Наличие разности температур вдоль материала батареи приводит к тому, что электроны на горячем спае приобретают более высокую энергию, чем на холодном. Эта разность потенциалов неодинакова и приводит к возникновению термоэлектродвижущей силы. При этом возникает тепловой поток Томпсона

,

,

где τ – коэффициент Томпсона.

Для рассмотрения взаимодействия между термоэлектрическими эффектами термоэлектрическую холодильную машину можно представить как машину, в которой рабочим веществом является электрический ток (электрический газ). Термодинамический цикл в S-T – диаграмме холодильной машины, в которой отсутствуют дополнительные потери, показан на рисунке 7.1. Процесс 4-1 – процесс подвода теплоты Пельтье к холодному спаю; процесс 1-2 – процесс поглащения теплоты Томпсона полупроводником n-типа; процесс 2-3 – процесс отвода теплоты Пельтье от горячего спая; процесс 3-4 – процесс выделения теплоты Томпсона от полупроводника p-типа.

Рисунок 7.1.

В веществах с различными типами полупроводников эффект Томпсона практически равен нулю и в расчетах, как правило, не учитывается.

Количество теплоты Пельтье, подведенное к холодному спаю или теоретическая холодопроизводительность машины: