- •Содержание

- •1.Цели работы над дипломным исследованием

- •2. Структура и содержание дипломной работы

- •1. Название (тема)

- •2. Содержание

- •4. Теоретический раздел (Глава 1)

- •2) Изложение результатов

- •3) Обсуждение (анализ) результатов исследования

- •3. Оформление титульного листа

- •4. Оформление «содержания»

- •5. Введение

- •6. Теоретический раздел исследования (Глава 1)

- •7. Эмпирический раздел (Глава 2)

- •2. Изложение результатов исследования.

- •8. Выводы

- •9. Заключение

- •10. Список использованной литературы

- •11. Приложения к работе

- •12. Рецензирование дипломной работы

- •13. Оценивание дипломной работы

- •14. Взаимодействие выпускника и научного руководителя 7

- •15. Отзыв научного руководителя

- •16. Подготовка к защите и защита дипломной работы

- •Приложение 1 Образец оформления титульного листа

- •Приложение 2 Образец оформления содержания содержание

- •Глава 1. Современное состояние исследования влияния ценностных ориентаций на восприятие рекламы в сми

- •Глава 2. Эмпирическое исследование влияния ценностных ориентаций на восприятие рекламы в сми

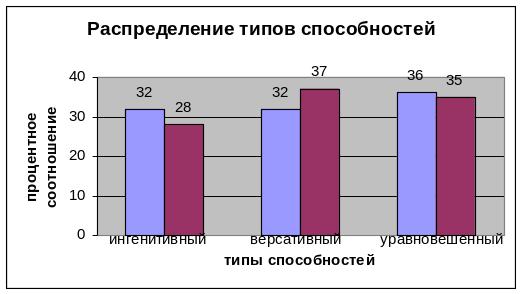

- •Соотношение распределения типов способностей в общей выборке первичного и повторного срезов

- •Приложение 4. Виды экспериментов в дипломных работах8

Приложение 2 Образец оформления содержания содержание

Введение………………………………………………………………………….3

Глава 1. Современное состояние исследования влияния ценностных ориентаций на восприятие рекламы в сми

Психологическая структура рекламы как объект восприятия …………...6

Анализ процесса восприятия рекламы потребителем……………………..9

Теоретический анализ ценностных ориентаций как фактора, оказывающего влияние на восприятие рекламы в СМИ…………………….. 20

Системная теория мотивации как методологическая основа исследования……………………………………………………………. .……..24

Особенности мотивационной сферы и ценностных ориентаций у студентов, влияющие на восприятие рекламы в СМИ………………………..26

Глава 2. Эмпирическое исследование влияния ценностных ориентаций на восприятие рекламы в сми

2.1 Объем и методы исследования …………………………………………….35

2.2 Исследование терминальных и инструментальных ценностей ………....39

2.3 Исследование типов доминирующей мотивации………………………....40

2.4 Исследование особенностей восприятия рекламы………………………..42

2.5 Обсуждение результатов…………………………………………………....50

Выводы ………………………………………………………………………….55

Заключение…………………………………………………………………… 56

Список используемой литературы…………………………………………...57

Приложение……………………………………………………………………..62

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Образец оформления рисунка

Рис.3

Соотношение распределения типов способностей в общей выборке первичного и повторного срезов

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ

Таблица 1

Средние значения и стандартные отклонения показателей теста «Непрерывный счет в автотемпе» до сеанса АВС по программе «Relax»

|

|

всего ответов |

верных ответов |

ошибочных ответов |

Min время ответа |

Max время ответа |

Коэффициент качества |

Группа до воздействия |

M |

101,15 |

97,7 |

2,2 |

0,55 |

4,34 |

1,03 |

S |

13,49 |

13,95 |

1,5 |

0,16 |

0,87 |

0,02 |

|

Группа после воздействия |

M |

96,25 |

91,1 |

4,25 |

0,61 |

5,18 |

1,01 |

S |

10,59 |

10,51 |

2,42 |

0,24 |

1,4 |

0,03 |

|

Т - Вилкоксона |

|

3.26 |

1.76 |

1.23 |

3.32 |

|

1.23 |

Значимость |

0.05 |

Не значимо |

Не значимо |

0.01 |

Не значимо |

Не значимо |

Примечание:

M – среднее значение показателей

S – среднеквадратичное отклонение

Приложение 4. Виды экспериментов в дипломных работах8

1. Констатирующий эксперимент называется так, потому что направлен на выявление и объективную фиксацию устойчивых связей разнообразных психологических параметров не внося каких-либо изменений или преобразований в объект исследования. Строго говоря, здесь больше подходит более общий термин «исследование», а не «эксперимент», поскольку, как правило, не предполагается создания строго контролируемых условий и целенаправленного вмешательства в процесс.

Модели констатирующего эксперимента разнообразны. Например, одна из распространенных моделей предполагает проведение исследования на репрезентативной выборке9 испытуемых, когда предметом исследования является выявление интересующих психологических характеристик у данного контингента (уровня сформированности навыка, особенностей темперамента, мотивации, социально-психологических феноменов, и т.п.). В этом случае на группе испытуемых используется тот или иной опросник или другая методика (например, социометрия), результаты которых в последствии усредняются для данной выборки и могут быть сопоставлены с аналогичными данными из литературных источников.

Распространенный вариант этой модели - исследование методом "известных групп". Здесь по интересующим исследователя психологическим характеристикам сравниваются две группы и более (например, группы мужчин и женщин или учащиеся разного возраста). Необходимым условием проведения такого эксперимента является специфичность группы испытуемых по одному (реже нескольким) заранее известному параметру (например: возрасту, профессии, полу, успеваемости и т.д.). Этот параметр не случаен, а выбирается из тех, которые, по данным предыдущих исследований (либо предположительно), могут быть закономерно связаны с исследуемой характеристикой. Гипотеза в подобных экспериментах состоит в наличии связи между изучаемой психологической характеристикой и заранее известным параметром, по которому объединяются в группу испытуемые10

Например, нам нужно исследовать возрастную или половую специфичность параметров самооценки. Если мы измерим самооценку в двух группах одного возраста, но разного пола или, напротив, разного возраста, но одного пола, то по разнице в уровне самооценки сможем установить степень связи между самооценкой и специфическими параметрами сравниваемых групп (в первом случае – с полом, во втором – с возрастом).

Констатирующее исследование на известных группах имеет ценность, если независимый признак (в нашем примере - пол или возраст) группы отражает естественные условия жизни или деятельности людей, а состав группы репрезентативен в отношении исследуемой популяции. Эта же модель исследования используется и для изучения влияния заранее известного набора непсихологических факторов (например, шума, освещения, стиля преподавания, окраски стен, психотропных препаратов, дизайна приборной панели и т.п.) на психическое состояние человека и особенности протекания деятельности, если нет возможности организовать соответствующий эксперимент. Внимание! О влиянии правомерно говорить только в том случае, если некий непсихологический фактор становится причиной изменения психологического.

Наиболее часто выполняемая исследователем задача при обработке результатов констатирующего эксперимента - сравнение: установление сходства и / или различия исследуемых показателей. Наиболее распространенными статистическими критериями установления значимости сходства и различия являются: параметрический критерий t - Стьюдента либо его непараметрические аналоги критерии U -Мана-Уитни, t - Вилкоксона и т.п. 11

Почему необходимо установить статистическую значимость различий? Они помогают избежать субъективности исследователя при оценке результатов, т.е. обеспечивают соблюдение одного из главных требований к научному исследованию объективность и обоснованность выводов.

Другая модель констатирующего эксперимента, корреляционная, тоже предполагает изучение регулярной взаимной сочетаемости заранее определенного списка психологических параметров (например, самооценки и/или тревожности с характеристиками школьной успеваемости; различных параметров почерка с разными психологическими или психофизиологическими характеристиками интеллектуальными способностями, особенностями темперамента и характера и т.п.) В этой экспериментальной модели исследование проводится на одной группе, но измеряются не менее двух параметров. Например, мы можем измерить степень сформированности навыка контроля (первый параметр) и продуктивность счета в уме (второй параметр) и проверить, как они связаны между собой. Гипотеза здесь также состоит в наличии взаимосвязей и в их общепсихологическом значении (т е. они свойственны всем людям без исключения), а цель эксперимента - подтвердить наличие этих закономерностей.

В качестве статистической процедуры в этой модели чаще всего используется коэффициент линейной (Пирсона) или ранговой (Ч. Спирмена) корреляции Коэффициенты корреляции тоже должны быть проверены на статистическую значимость.

К особой группе исследований, использующих констатирующий эксперимент, относятся исследования различных форм валидности психологических диагностических методик, а также исследования по их стандартизации. Объект исследования здесь - сама психодиагностическая методика, а предмет исследования - обоснованность ее использования в качестве диагностического инструмента. Предположим, что вы разработали новый метод измерения интеллекта. Для проверки его валидности следует воспользоваться каким-либо внешним критерием уровня интеллекта. Это может быть оценка академической успеваемости, оценка успешности в выполнении деятельности, требующей высокого интеллекта, или результат прохождения общепризнанного теста интеллекта. Сила корреляции между результатами по новому тесту и выбранным критерием определит степень его валидности.12

2 Управляемый эксперимент, или эксперимент в истинном смысле этого слова, имеет целью доказательство однонаправленных причинно-следственных связей (влияния). Эксперимент отличается от наблюдения активным вмешательством в ситуацию со стороны исследователя, осуществляющего планомерное манипулирование одной или несколькими переменными («факторами») и регистрацию соответствующих изменений в поведении изучаемого объекта. Правильно поставленный эксперимент позволяет проверять гипотезы о причинно-следственных отношениях, не ограничиваясь констатацией связи (корреляцией) между переменными (Психология Словарь М.. Политиздат, 1985. С. 457). Например, целенаправленно изменяя окраску стен в учебных классах, мы можем проверить гипотезу о влиянии цвета на настроение, самочувствие или успеваемость учащихся (или, что то же самое, - зависимости их от окраски стен). Другой пример: целенаправленно варьируя разные характеристики шрифта учебника, мы можем доказать факт влияния каких-то из этих характеристик на скорость чтения и т.п. Особенность этих примеров в том, что мы заранее выделяем так называемую «независимую переменную» (это цвет стен либо характеристики шрифта) и «зависимую переменную» (это, например, настроение учеников или скорость чтения). Независимой переменной управляет экспериментатор, наблюдая за тем, как при этом изменяется зависимая переменная. Вторая отличительная черта эксперимента - определенная искусственность условий, в которые ставится испытуемый. Например, мы можем целенаправленно измерять параметры самочувствия детей одного и того же класса, систематически чередуя кабинеты с теплой и холодной окраской стен.

Хотелось бы еще раз обратить внимание дипломников на то, что не существует знака равенства между терминами «связь» («взаимосвязь») и «зависимость». Не каждая связь означает одновременно однонаправленную причинно-следственную зависимость. Доказать взаимосвязь гораздо легче, чем однонаправленную зависимость. Например, если при объективном исследовании была установлена связь между проблемами в общении подростка со сверстниками и его пристрастием к компьютеру, это еще не дает нам права говорить о том, что проблемы в общении возникли вследствие увлечения компьютерными играми. Ведь возможно и обратное: увлечение компьютером могло возникнуть как средство компенсации затруднения в общении.

3. Формирующий эксперимент называется так потому, что имеет целью подтвердить гипотезу об эффективности психолого-педагогического или коррекционного воздействия на формирование требуемого свойства (у учащихся, участников тренинга, психотерапии и т.п.). Эта исследовательская модель распространена в возрастной, педагогической и клинической психологии. В отличие от констатирующего, такой эксперимент предполагает внесение целенаправленного и контролируемого изменения в объект исследования. В этой части констатирующий эксперимент является разновидностью истинного (управляемого) эксперимента.

Этапы проведения формирующего эксперимента следующие:

Формирование контрольной и экспериментальной групп по правилам, принятым для метода известных групп. Эти группы должны быть выровнены по основным параметрам.

Выявление стартового уровня сформированности предполагаемых к формированию качеств (например, внимания, характеристик межличностной перцепции, скорости счета в уме, тревожности и т.п.) в контрольной и экспериментальной группах (они уравнены по всем остальным параметрам) с помощью констатирующего эксперимента (см. выше по тексту).

Проведение в течение определенного срока с экспериментальной группой заранее запланированных мероприятий, например, - по развитию того или иного навыка, коррекции отклоняющихся свойств и т.п.

Проведение констатирующего эксперимента по модели «известных групп» на контрольной и экспериментальной группах. Если измеряемые параметры в контрольной и экспериментальной группах изменились в соответствии с выдвинутыми гипотезами, и изменения статистически значимы, это рассматривается как доказательство эффективности формирующей (коррекционной) методики. Подчеркиваем, что простое изменение результатов в экспериментальной группе до и после формирующего эксперимента еще не является доказательством эффективности методики. Поскольку развивающий эксперимент в подавляющем большинстве случаев проводится на детях, само время, прошедшее с момента первого замера, может стать фактором изменений. Использование контрольной группы необходимо именно для контроля над естественным процессом развития, на фоне которого происходило формирующее вмешательство.

1 Философский энциклопедический словарь. М., 1980. С. 453.

2 Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. Специальность психология. М. 2000 г.

3 Ярошевский М.Г. История психологии. – М.: Мысль, 1985. С. 533. – цитируется по: Гудзовская А.А. Дипломное исследование по психологии. Методические рекомендации. Самара, 2001.

4 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М.: Педагогика, 1989. С. 35, 37.

5 Краткая философская энциклопедия. М.: Прогресс, 1994 . С. 107.

6 Операциональное понятие – это понятие, заданное через процедуру его получения. Экспериментальная психология, как правило, использует именно операциональные понятия, которые задаются через описание экспериментальных процедур, измерений, характеристик поведения или реакций. “Операционализировать понятие” – значит задать его в терминах процедур измерений или наблюдаемого поведения. Операционализируемость – главное требование позитивизма, но не все психологические понятия поддаются операционализации, поскольку психолог имеет дело с субъективным опытом испытуемых или интроспективными данными.

7 Цитируется по: Гудзовская А.А. Дипломное исследование по психологии. Методические рекомендации. Самара, 2001.

8 Подробней о типах и моделях экспериментов: Готсданкер Р. Основы психологического эксперимента. М.: МГУ, 1982.; Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. М-: Прогресс, 1980.; Лекции по методике конкретных социальных исследований / Под ред-Г.М.Андреевой. М.: МГУ, 1972.; Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. СПб.: Социально-психологический центр, 1996.

9 Репрезентативной (буквально: представительной) называют выборку испытуемых, размер и набор характеристик которых достаточен, чтобы делать на их основании обобщения, характеризующие генеральную совокупность.

10 Эти группы должны быть уравнены между собой по остальным параметрам, небезразличным для исследования, напр., по уровню образования, проживанию в городской или сельской местности и т.п.

11 Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. СПб.: Социально-психологический центр,1996.

12 Подробнее о типах валидности и процедурах ее выяснения см Клайн. П. Справочное руководство по конструированию тестов Киев, 1994, Бурлачук Л.Ф., Морозов С М. Словарь справочник по психодиагностике СПб 1999.