- •Кравцов ю.В., доцент, канд. Техн. Наук

- •Конспект лекций

- •Электромагнитная совместимость в электроэнергетических системах

- •Содержание

- •Электромагнитной совместимости

- •Общие понятия

- •Обеспечение электромагнитной совместимости

- •Характеристики и параметры технических средств,

- •Электромагнитные помехи

- •Измерительное оборудование и аппаратура

- •2 Электромагнитная обстановка на объектах электроэнергетики

- •2.1 Источники электромагнитных воздействий

- •2.1 Источники электромагнитных воздействий

- •2.2. Статический преобразователь как источник гармоник и другие источники гармоник

- •2.3 Влияние гармоник на системы электроснабжения

- •2.4 Вращающиеся машины

- •2.5 Статическое оборудование

- •2.6 Устройства релейной защиты в энергосистемах

- •2.7 Оборудование потребителей

- •2.8 Влияние гармоник на измерение мощности и энергии

- •3. Влияние электромагнитного воздействия

- •4.2 Влияния линий электропередачи на линии связи и рекомендации по электромагнитной совместимости

- •4.2.2 Мешающие влияния

- •5 Источники помех. Чувствительные к помехам элементы.

- •5.1 Классификация источников помех

- •5.2 Источники узкополосных помех

- •5.2.1 Передатчики связи

- •5.2.2 Генераторы высокой частоты

- •5.2.3 Радиоприемники. Приборы с кинескопами. Вычислительные системы. Коммутационные устройства

- •5.2.4 Влияние на сеть

- •5.2.5 Влияние линий электроснабжения

- •5.3. Источники широкополосных импульсных помех

- •5.3.1 Исходный уровень помех в городах

- •5.3.2 Автомобильные устройства зажигания

- •5.3.3 Газоразрядные лампы

- •5.3.4 Коллекторные двигатели

- •5.3.5 Воздушные линии высокого напряжения

- •5.4 Источники широкополосных переходных помех

- •5.4.1 Разряды статического электричества

- •5.4.2 Коммутация тока в индуктивных цепях

- •5.4.3 Переходные процессы в сетях низкого напряжения

- •5.4.4 Переходные процессы в сетях высокого напряжения

- •5.4.5 Переходные процессы в испытательных устройствах высокого напряжения и электрофизической аппаратуре

- •5.4.6 Электромагнитный импульс молнии

- •5.4.7 Электромагнитный импульс ядерного взрыва

- •6.1 Логарифмические относительные характеристики. Уровни помех

- •6.2 Степень передачи. Помехоподавление

- •6.3 Основные типы и возможные диапазоны значений электромагнитных помех

- •6.3.1 Узкополосные и широкополосные процессы

- •6.3.2 Противофазные и синфазные помехи

- •6.4 Земля и масса

- •6.5 Способы описания и основные параметры помех

- •6.5.1 Описание электромагнитых влияний в частотной и временной областях

- •6.5.2 Представление периодических функций времени в частотной области. Ряд Фурье

- •6.5.3. Представление непериодических функций времени в частотной области. Интеграл Фурье.

- •6.5.4. Возможные диапазоны значений электромагнитных помех

- •6.5.5. Спектры некоторых периодических и импульсных процессов

- •6.5.6. Учет путей передачи и приемников электромагнитных помех

- •7 Фильтры

- •7.1 Ограничение уровней гармоник напряжений и токов

- •7.1 Ограничение уровней гармоник напряжений и токов

- •7.2 Схемы и параметры фильтров

- •8.2. Защитные элементы

- •10.2. Материалы для изготовления экранов

- •10.3 Экранирование приборов и помещений

- •10.4 Экраны кабелей

- •11 Разделительные элементы

- •12.1 Общие сведения об измерении электромагнитного воздействия

- •12.2 Электромагнитные поля радиочастотного диапазона

- •12.3. Разряды статического электричества

- •12.4 Магнитные поля промышленной частоты

- •12.5 Помехи, связанные с возмущениями в цепях питания низкого напряжения

- •13.1.1 Электромагнитная обстановка на рабочих местах и в быту

- •13.1.2 Механизмы воздействия электрических и магнитных полей на живые организмы

- •13.2 Нормирование безопасных для человека напряженностей электрических и магнитных полей

- •13.2.1. Нормативная база за рубежом и в рф

- •13.2.2. Нормирование условий работы персонала и проживания людей в зоне влияния пс и вл свн

- •13.3 Экологическое влияние коронного разряда

- •13.3.1 Радиопомехи

- •13.3.2. Акустический шум

- •14 Закон рф об электромагнитной совместимости

- •14.1 Общие сведения о Федеральном законе

- •14.2 Основные направления государственного регулирования в области обеспечения электромагнитной совместимости технических средств

- •14.3 Общие требования в области обеспечения электромагнитной совместимости технических средств

- •14.4 Обязательная сертификация технических средств

- •14.5 Обучение и переподготовка кадров

- •14.6 Обязанности физических и юридических лиц, использующих технические средства и потребляющих электрическую энергию

- •15 Качество электроэнергии

- •15.1 Область применения гост 13109-97

- •15.2 Показатели качества электрической энергии

- •15.3 Нормы качества электроэнергии

- •15.3.1 Отклонение напряжения

- •15.3.2 Колебания напряжения

- •15.3.3 Несинусоидальность напряжения

- •15.3.4 Несимметрия напряжений

- •15.3.5 Отклонение частоты

- •15.3.6 Провал напряжения

- •15.3.7 Импульс напряжения

- •15.4 Требования к погрешности измерений показателей

- •15.5 Требования к интервалам усреднения результатов измерений показателей качества электроэнергии

- •Список литературы

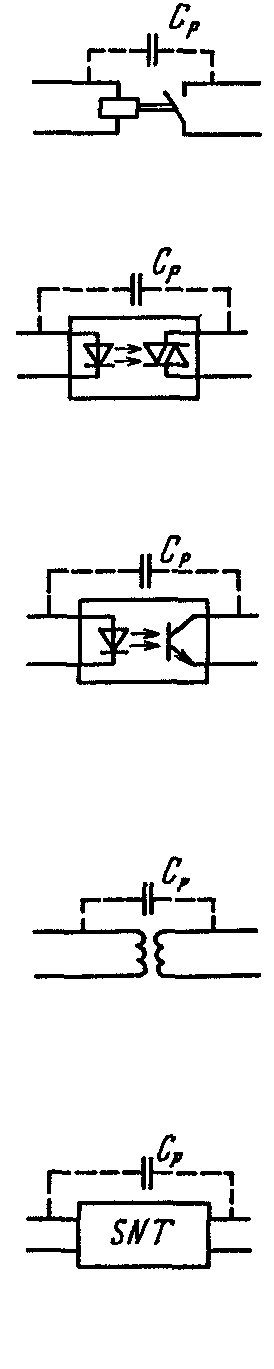

11 Разделительные элементы

Электронные средства автоматизации, такие, как программное управление, промышленные компьютеры и процессорные системы, содержащие подводящие провода с обширной информацией и отводящие с сигналами управления, подвергаются опасности нарушения функционирования из-за синфазных напряжений помех, возникающих при кабельном соединении элементов. Эффективное средство устранения такой опасности состоит в гальванической развязке внешних и внутренних токовых контуров. Для этого используют разделительные элементы, параметры и обозначения которых приведены в таблице 11.1. При их помощи можно реализовать разности потенциалов в несколько киловольт. Однако эффективность разделения определяется паразитной емкостью Ср элемента.

Рационально выполняя схему, необходимо позаботиться о том, чтобы емкость Ср не возросла до недопустимого значения, например, из-за параллельной прокладки входных и выходных проводников.

Таблица 11.1 - Разделительные элементы для гальванической развязки

Разделительный элемент |

Обозначение на схеме |

Емкость связи Ср, пФ |

Время задержки, мс |

Электромеханическое реле |

|

До 5 |

0,5-20 |

Оптическая связь |

|

До 1 |

10-4-0,5 |

Твердотельное реле |

|

5-10 |

8-10 |

Разделительный трансформатор |

|

10-100 |

- |

Разделительные схемы |

|

До 1000 |

- |

12. Методы испытаний и сертификации элементов вторичных цепей и помехоусойчивость. Измеритеьные и испытательные центры

План лекции:

12.1 Общие сведения об измерении электромагнитного воздействия

12.2 Электромагнитные поля радиочастотного диапазона

12.3. Разряды статического электричества

12.4 Магнитные поля промышленной частоты

12.5 Помехи, связанные с возмущениями в цепях питания

низкого напряжения

12.1 Общие сведения об измерении электромагнитного воздействия

Для того, чтобы определить уровни электромагнитных воздействий на системы релейной защиты и технологического управления при коммутациях, работе разрядников и при коротких замыканиях на шинах высокого напряжения, необходимо знать:

- электрическую схему и взаимное расположение первичных цепей; трассы прокладки кабелей и их марку;

- тип и расположение силового оборудования;

- фирму-изготовитель, назначение и место расположения устройств релейной защиты и системы технологического управления.

Необходимо иметь данные по заземляющему устройству объекта:

-исполнительную схему;

- удельное сопротивление грунта и импульсное сопротивление заземления оборудования, к которому подходят кабели от устройств релейной защиты и системы технологического управления.

Как правило, эти данные могут быть получены лишь экспериментальным путем. Методика диагностики заземляющих устройств энергообъектов представляет самостоятельную задачу.

На исполнительной схеме заземляющего устройства должны быть показаны молниеприемники и схема их заземления, а также трассы прокладки кабелей систем релейной защиты и технологического управления. Для зданий и сооружений необходимо иметь схему токоотводов и заземлителей молниеприемников.

В качестве исходных данных для определения воздействий токов и напряжений промышленной частоты необходимо иметь сведения о токах короткого замыкания на землю (токи 3I0). При коротком замыкании на шинах высокого напряжения важно знать не только суммарный ток короткого на землю, но и составляющие этого тока (токи с линий 3I0 и токи 3I0 от трансформаторов). Например, при коротком замыкании на землю на шинах 500 кВ одной из подстанций суммарный ток 3I0 = 10300 А, ток от автотрас-форматора 4АТ - 3I0 = 3100 А, ток от автотрансформатора 5АТ - 3100 А, ток от линии ВЛ-1 - 3I0 = 2500 А, ток от линии ВЛ-2 - 3I0 = 1500 А.

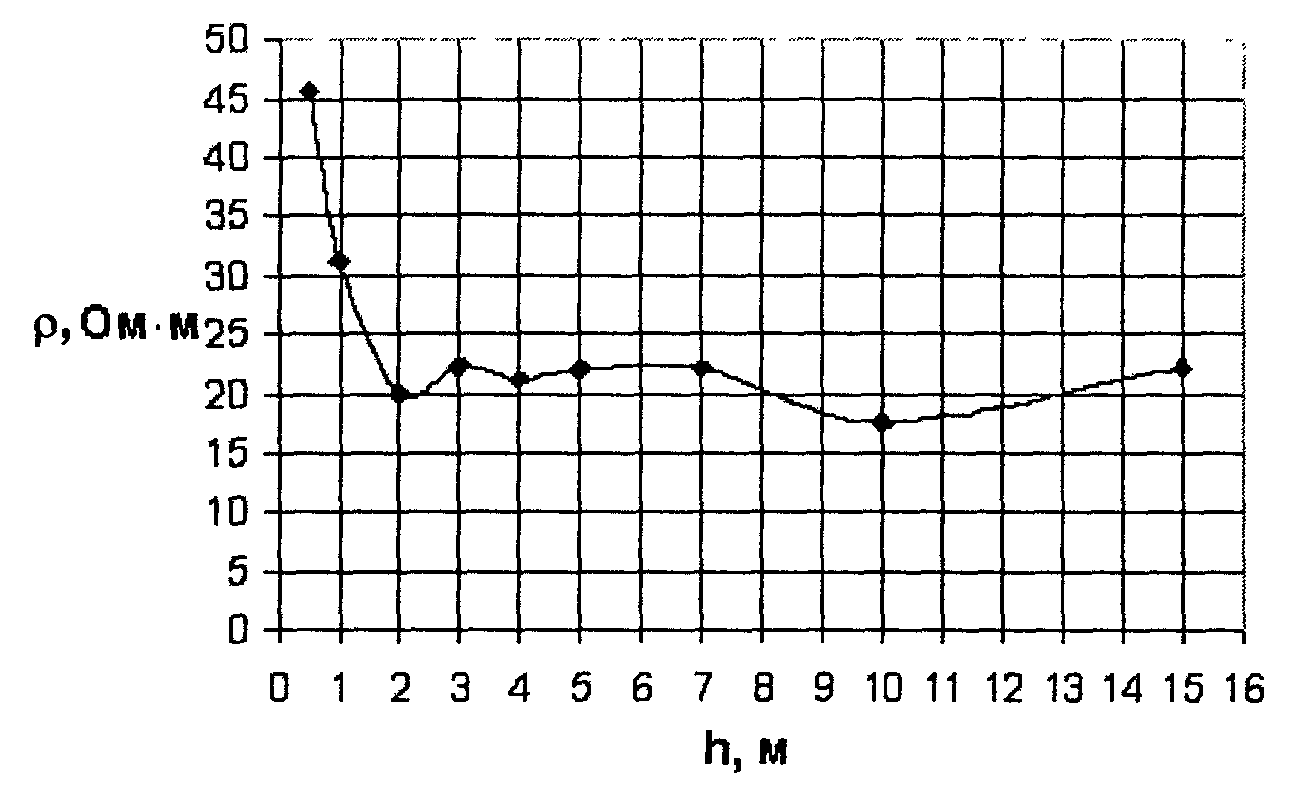

Удельное сопротивление грунта определяется, как правило, экспериментально методом вертикального электрического зондирования в виде зависимости удельного сопротивления ρ от глубины h (рисунок 12.1).

Обычно результаты измерений приводятся к двухслойной модели, используя методы математической обработки (например, метод наименьших квадратов). Возможно определение удельного сопротивления грунта на основании данных о геоподоснове территории объекта и справочных данных об удельном сопротивлении различных грунтов.

Для определения воздействий электромагнитных полей радиочастотного диапазона необходимо иметь сведения об используемых на данном объекте радиопередающих устройствах (стационарных и переносных).

Анализ возможных уровней электромагнитных воздействий по сети электропитания постоянным и переменным током проводится на основе исполнительной схемы электропитания объекта, данных о типе и месте расположения устройств, включенных в систему электропитания (в особенности, электромеханических устройств) и данных о трассе прокладки и типе соединительных кабельных линий.

На этом этапе составляется рабочая программа проведения экспериментальных работ на энергообъекте.

Рисунок 12.1 - Удельное сопротивление грунта

При проведении непосредственных измерений на объекте определяются напряженности электромагнитных полей радиочастотного диапазона, напряженность поля промышленной частоты при нормальных режимах работы, импульсные помехи в цепях постоянного и переменного тока, качество электропитания постоянным и переменным током устройств релейной защиты и системы технологического управления, характеристики покрытий полов и электрические потенциалы тела человека от заряда статического электричества.

Путем проведения непосредственных измерений на объекте определяются некоторые характеристики первичного оборудования, цепей вторичной коммутации и устройств релейной защиты и системы технологического управления (амплитудно-частотная характеристика высокочастотной составляющей тока шин и кабелей высокого напряжения, емкость на землю оборудования, входные параметры терминалов). Также проводится тестирование расчетов (например, при проведении измерений помех во время коммутаций разъединителями и выключателями).

При имитации электромагнитных возмущений определяются помехи, связанные с ударами молнии, короткими замыканиями, коммутациями в первичных цепях. После измерений производится пересчет полученных значений к реальным воздействиям.

Кроме того, при имитации электромагнитных возмущений определяются некоторые параметры (например, коэффициент экранирования кабелей), которые, как правило, невозможно определить расчетным путем.

Расчеты используются для определения наиболее опасных режимов, для пересчета результатов измерений, полученных с использованием имитаторов электромагнитных воздействий, к реальным воздействиям и для определения оптимальных мероприятий по улучшению электромагнитной обстановки. При проведении расчетов используются математические модели и специальные программы для ЭВМ.