- •Введение

- •1. Многосвязные системы, подходы к их моделированию, эквивалентированию и управлению ими

- •1.1. Основные определения. Понятия многомерной и многосвязной системы. Качество переходных процессов

- •1.2. Особенности моделирования и эквивалентирования больших систем и управления их динамическими свойствами

- •1.3. Методика анализа и синтеза динамических свойств сложных систем с использованием традиционных матричных моделей и методов

- •1.4. Методы построения эквивалентных пф для упрощенного моделирования многосвязных систем управления

- •1.5. Построение передаточной функции и характеристического полинома многоконтурной системы управления с использованием формулы Мейсона

- •1.6. Обобщенный подход к глубокому эквивалентированию сложных систем управления

- •1.7. Использование особенностей управляемости и наблюдаемости при эквивалентировании ээс с несколькими арв-сд

- •1.8. Основные выводы по исследованию глубокого эквивалентирования многосвязных систем

- •2. Методика исследования статических и динамических свойств многосвязной системы с использованием глубокого эквивалентирования на примере схемы простейшей ээс

- •2.1. Электропередача как простейший элемент сложной многосвязной ээс

- •2.2. Математическое описание синхронной машины. Семь уравнений движения

- •2.3 Необходимость линеаризации систем

- •2.4. Преимущества и недостатки двух альтернативных методов синтеза многосвязных систем управления

- •2.5. Уравнения установившегося режима синхронной машины

- •3. Методические указания к курсовому проектированию «управление качеством переходных процессов в многосвязных системах»

- •3.1. Структура курсового проекта и общие указания по его выполнению

- •Задание на курсовое проектирование

- •3.2. Исходные данные для выполнения проекта

- •3.3. Методические указания по выполнению разделов курсового проекта

- •3.3.1. Приведение схемы сложной электрической системы к эквивалентной простейшей и расчёт параметров схемы замещения

- •3.3.2. Особенности расчёта установившегося режима

- •3.3.3. Построение угловой характеристики активной мощности электропередачи, оценка запаса статической устойчивости

- •3.3.4. Частотные характеристики и передаточные функции параметров режима без учёта действия арв-сд

- •3.3.5. Практический системный критерий качества для анализа колебательной устойчивости энергосистемы

- •3.3.6. Режимные частотные характеристики и передаточные функции параметров регулирования при замыкании системы

- •3.3.7 Построение кривых д-разбиения в плоскости двух настроечных коэффициентов арв-сд

- •3.3.8. Построение характеристического полинома и областей устойчивости многоконтурной системы управления с использованием формулы Мейсона

- •3.3.9. Определение оптимальных настроечных коэффициентов арв-сд

- •Заключение

- •ЛитератуРа

- •Приложение 1 Пример оформления результатов расчета режима в виде «строк-таблиц»

- •Приложение 2 Пример оформления результатов контрольных расчётов с использованием программы “Proga.Exe”

- •Приложение 3 Приблизительный перечень вопросов при защите кп

- •Приложение 4 Бланк задания на курсовое проектирование

- •Задание на курсовой проект по дисциплине «теория автоматического управления»

- •Приложение 5 Пример оформления титульного листа пояснительной записки

- •Гоу впо «Братский государственный университет»

- •Управление качеством переходных процессов в многосвязных системах

- •Приложение 6 Список используемых сокращений

- •Приложение 7 Пример оформления графической части курсового проекта

- •Оглавление

- •6 65709, Братск, ул. Макаренко, 40

2.3 Необходимость линеаризации систем

Отметим еще раз, что все выводы по использованию традиционных моделей и методов синтеза желаемых динамических свойств (п. 1.3) справедливы только для линейных систем, в уравнения движения которых входят переменные только в первой степени.

Из

соотношений (2.22) следует, что некоторые

уравнения движения ЭС нелинейны,

поскольку включают произведения

и тригонометрические зависимости

переменных, характеризующих состояние

системы. Например, взаимные произведения

переменных состояния (![]() и

и

![]() ).

).

Для

применимости хорошо разработанного

аппарата анализа и синтеза линейных

систем исходные ДУ необходимо линеаризовать

в некоторой области исследуемого режима.

Для этого нужно рассчитать совокупность

нормальных предполагаемых режимов

работы системы. Например, один из них

характеризуется параметрами

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,…,

,…,

![]() ,

,

![]() .

Тогда седьмое уравнение (2.22) в результате

линеаризации будет выглядеть так:

.

Тогда седьмое уравнение (2.22) в результате

линеаризации будет выглядеть так:

![]() . (2.24)

. (2.24)

Заметим, что данное уравнение записано уже относительно отклонений переменных в области рассчитанного режима.

Ниже будет показано, что нелинейная составляющая в седьмом уравнении системы (2.22), при традиционных аналитических исследованиях, трансформируется в нелинейную зависимость ЭДС (EQ) и напряжения шин (Uш), включающую тригонометрическую функцию от электрического угла (δ). При этом седьмое уравнение (2.22) приобретает вид

, (2.25)

, (2.25)

где нелинейная составляющая (*) является выражением для активной мощности генератора:

![]() . (2.26)

. (2.26)

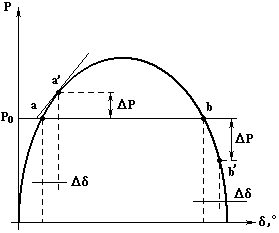

Соотношение (2.26) называется угловой характеристикой активной мощности генератора и играет важную роль при анализе устойчивости системы [7, 8]. Для упрощения анализа ПП в ЭЭС необходимо прибегать к методу линеаризации вблизи рабочей точки режима. Суть его состоит в том, что нелинейные зависимости параметров друг от друга аппроксимируются касательной прямой в некоторой точке «а» (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Пример

линеаризации

в рабочей точке угловой

характеристике

мощности

![]() , (2.27)

, (2.27)

где K1, K2 – коэффициенты

пропорциональности, зависящие от режима

(от расположения рабочей точки на угловой

характеристике). В частности, изменяющимися

параметрами в (2.26), (2.27) являются EQ

и . Значения Uш

и xг заданы и неизменны. Пусть

рабочий режим генератора выбран и

характеризуется значениями переменных

![]() и

и

![]() .

Тогда линеаризация нелинейной зависимости

осуществляется с использованием частных

производных, вычисленных в точке рабочего

режима:

.

Тогда линеаризация нелинейной зависимости

осуществляется с использованием частных

производных, вычисленных в точке рабочего

режима:

![]() .

(2.28)

.

(2.28)

Окончательно седьмое линеаризованное уравнение примет вид

![]() , (2.29)

, (2.29)

где K1 и K2 определяются из (2.28).

Таким образом, применение линеаризации для анализа статической устойчивости требует обязательного определения (предварительного расчета) рабочего УР. Все выводы по статической устойчивости системы будут справедливы только для данного режимного состояния системы.