- •А.П. Александровский, н.Б. Хитров, и.В. Заыотаев, е.И. Панкова, и.П. Айдаров, а.И. Ромашкевич, а.Г. Черняховский, а.Г. Бврина, а.И. Гоголев, а.Б. Розанов

- •Глава I

- •Глава II

- •Глава III эпп метаморфизма минерального вещества почвы

- •Разрушение глинистых силикатов

- •Глава IV эпп метаморфизма органического вещества

- •Глава V

- •Глава VI эпп миграции вещества в почве

- •F. Солевая миграция

- •Осолонцевание. Рассол01щевание

- •Глава VII

- •Восстановленный глей (оглеспис собственно)

- •1 Далее в тексте под "грунтовыми водами" подразумеваются и собственно грунтовые, и почвенно-грунтовые воды. 120

- •Сульфидное оглеение

- •Сульфатное оглеение

- •Гипсовая сегрегация и цементация

- •Солевая цементация

- •Глава IX

- •Привнос и унос твердого вещества

- •Опыт диагностики некоторых генетических групп почв на основе концепции эпп

- •Подзолистые и серые лесные почвы

- •Буроземы (оглиненные сяалтпггаые ненасыщенные почвы)

- •Глеевые почвы

- •Коричневые, серо-коричневые и каштановые почвы

Глеевые почвы

В этих почвах оглеение выражено в преобладающей (верхней) минеральной части профиля или во всем профиле в такой степени, что затушевывает или не дает проявиться другим дифференцирующим процессам. В почвенном профиле представлены органогенный горизонт разной мощности и с разной степенью разложенности органического вещества (от торфа до гумуса) и оглеенная минеральная толща, разделяющаяся или не разделяющаяся на горизонты по выраженности оглеения. Тип профиля О—<А)—G(Bg)—Bg(G)—C(CG) или 0(A)—G—CG. Разделение глеевых почв — достаточно трудная задача. Трудности связаны с сущностью самого процесса оглеения (см. выше), признаки которого могут быть одинаковыми на фоне весьма разнообразного проявления других ЭПП и их признаков. Поэтому минеральные лрофили глеевых почв могут быть кислыми и щелочными; элювиальными, элювиально-иллювиальными и метаморфическими; бескарбонатными и карбонатными, засоленными и др. Это разнообразие фона, на котором проявляется оглеение, в какой-то степени его "автономность" от этого фона, всегда крайпе осложняло генетическое разделепие и классификацию глеевых почв. Например, когда в оглеенном профиле выражена элювиально-иллювиальная (и даже текстурная) дифференциация, встает проблема приоритета диагностических признаков: что важнее — оглеение или элювиально-иллювиальная дифференциация?

Другая серьезная трудность заключается в слабой разработанности вопроса о степени оглеения. Пока мы оцениваем ее по соотношению площадей неоглеенных, оглеенных и окисленных морфовов внутри горизонта или профиля. Это делается визуально, без количественных рубежей, однако позволяет выделять глееватые, глеевые горизонты (например, Bg, Ag и др.) и глеи (Gr, GO), или, по другой терминологии, — слабо оглеенные, оглеенные, глеевые (Зайдельман, 1974). То есть степень выраженности самого процесса заменена на степень пространственного его распространения в какой-либо толще почвенного профиля (или во всем профиле). Для каждой точки профиля мы можем сказать (и только по окраске!), имеет ли место восстановленный или окисленный глей, но для степени выраженности самих этих процессов критерии отсутствуют. По-видимому, эти трудности привели к тому, что в некоторых классификациях, например в "Почвенной таксономии США", глеевые почвы выделяются только на низких таксономических уровнях.

Задача выглядит проще, когда генетическое разделение глеевых почв проводится по двум критериям: характеру органогенного горизонта (т.е. интегральному результату ЭПП метаморфизма органического вещества) и характеру дифференциации минеральной толщи почв по площадному распространению в ней неоглеенных, оглеенных и окислепных участков. По существу, этот принцип применен и в разделении глеевых почв на

158

карте М.А. Глазовской и В.М. Фридлапда, но со строгим учетом и биоклиматических условий формирования различшлх глеевых почв.

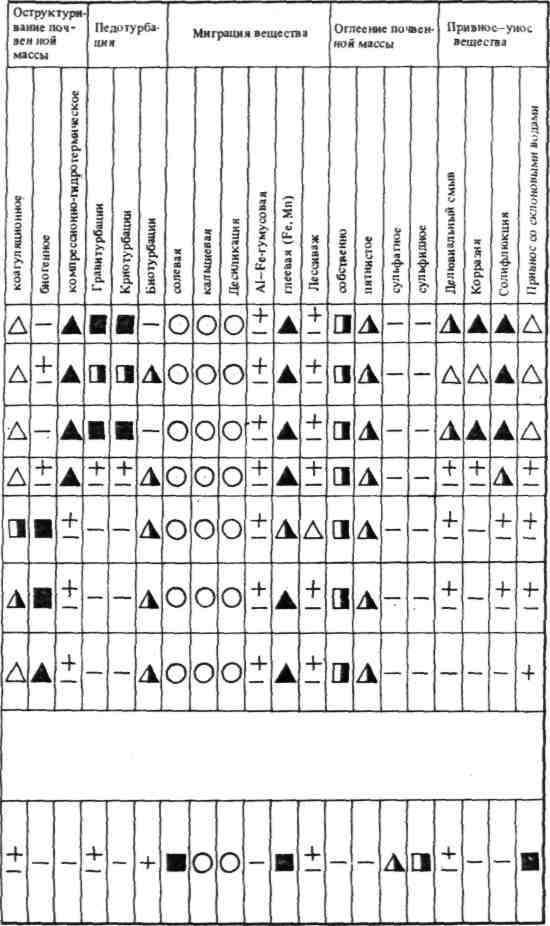

Для общности глеевых почв в целом (рис. 17), согласно упомянутым выше авторам, характерны два ведущих ЭПП: поверхностное поступление растительных остатков и оглеение (восстановленный и окисленный глей). Отметим, что это те же ведущие ЭПП, которые характерны и для группы органогенных и органогенно-глеевых почв. Процессное различие этих двух групп следует искать, очевидно, в наборе ЭПП для глеевых почв тундры и тайги, так как глеевые почвы более теплых биоклиматических обстановок четко отделяются от группы органогенных и органогенно-глеевых почв проявлением ряда дополнительных ведущих ЭПП (об этом см. ниже).

Итак, глеевые почвы тундры и тайги отличаются от органогенных и органогенно-глеевых почв прежде всего степенью проявления процесса грубой органогенной аккумуляции. Интенсивность ее в первых существенно ниже, что определяется более активными сопряженными процессами переработки поступающего опада: трансформацией, минерализацией, разнообразной миграцией органических соединений из органогенного горизонта. Поэтому мощность органогенного горизонта в этих почвах гораздо меньшая (он приповерхностный и маломощный), а степень разложешюсти оргапического вещества может быть достаточно продвинутой — до грубого гумуса и гумуса.

Оглеение в глеевых почвах тайги и тундры также выражено, как правило, в значительно мепыней степени. Здесь обычно какая-то часть профиля (верхняя, средняя или нижняя) имеет признаки окисления или даже отсутствия глеевых явлений, что, по существу, почти "запрещено" для группы органогенных и органогенно-глеевых почв, в которых мощные горизонты слаборазложенного органического вещества обеспечивают стабильный или весьма длительный анаэробиоз всей нижележащей минеральной толщи профиля.

Таким образом, процессное разделение двух рассматриваемых групп почв основывается только на степени проявления обоих ведущих процессов: для органогенной аккумуляции существенное снижение интенсивности процесса обусловлено активностью сопряженных процессов, действующих как ограничители; для оглеения — сам процесс снижает свою интенсивность в связи с более благоприятным режимом аэрации профиля.

Рассматриваемые две группы почв демонстрируют определенный, возможно, распространенный случай существенных генетических различий почв, которые обусловлены только степенью проявления ведущих ЭПП при принципиально одинаковом их наборе. Этот случай, кроме того, свидетельствует, что иногда к процессному анализу необходимо привлекать генетический анализ почвенного профиля, систему почвенных горизонтов, без чего диагностика степени выраженности того или иного процесса не может получить обоснования. Именно таким процессом и является оглеение. В связи с этим требуется разработать какие-то определенные критерии, позволяющие диагностировать степепь выраженности ЭПП. Сейчас подобная диагностика проводится, по существу, на экспертпом уровне.

Глеевые почвы юга умеренного пояса и субтропиков-тропиков отлича-

159

Рис 17. ЭПП группы глеевых почв

ются от рассмотренных выше почв тундры и тайги главным образом тем, что в них дополнительными ведущими процессами становятся еще и корневое поступление растительного опада, трансформация и гумификация. В связи с этим большую роль играет биогенное оструктуривание.

Внутреннее разделение группы глеевых почв хорошо коррелирует в легендах обеих карт - главные рубежи совпадают, но разделение М.А.Гла-

160

зовской и В.МФридланда более дробное, так как подчинено и зональному принципу. Последний достаточно четко совпадает с процессными критериями на переходе от почв бореальной зоны к почвам зоны широколиственных лесов, но между тундровой и таежной зонами, вообще говоря, недостаточно убедителен.

Например, глеевые почвы тундры и тайги различаются интенсивностью ведущего процесса криотурбаций. "Измерить" же эту интенсивность

161

крайне трудно, подобная оценка скорее "теоретическая" и экспертная, так как степень криотурбаций главным образом определяется разнообразием микроусловий местообитания. Близки по процессам к мерзлотным глеевым и немерзлотные глеевые почвы; их отличия - в разной выраженности некоторых сопряженных (второстепенных) процессов. Из всех северных подгрупп глеевых почв, по М.А.Глазовской и В.М.Фридланду, наиболее специфичны, по-видимому, глеевые таежные почвы. Они выделяются хорошо выраженными (средняя степень!) ЭПП трансформации и гумификации растительных остатков, обеспечивающими повышенные темпы разложения последних.

Достаточно трудными являются инерпретация и "перевод" в легенду М.А.Глазовской и В.М.Фридланда трех единиц легенда карты ФАО-ЮНЕСКО - Eutric, Calcic и Dystric Gleysols. Все эти почвы не имеют грубых органогенных горизонтов, напротив, они малогумусны, но сильно оглеены. Еще одна единица легенды ФАО - Andic Gleysols - также отсутствует в легенде М.А.Глазовской и В.М.Фридланда. Трудно оценить справедливость такого решения, так как в легенде ФАО дана очень краткая диагностика этих почв, не спимающая вопроса о том, какие условия способствуют оглеению толщи хорошо водопроницаемого вулканического пепла.

Тионовые глейсоли, с нашей точки зрения, следует исключить из группы глеевых почв по причинам, указанным выше при оценке геохимической самобытности тионовых почв в группе оргапогенпых и органогенно-глеевых почв.