- •Тема №1. “ Зв’язок у підрозділах (частинах) Сухопутних військ. ”

- •1. Своевременность.

- •2. Достоверность.

- •3. Безопасность.

- •Военная связь

- •Рода связи

- •Виды связи

- •1) По степени подвижности:

- •2) По выполняемым функциям радиостанции подразделяются на:

- •Классификация радиоволн по диапазонам и способу распространения

- •Способы организации связи проводными средствами

- •2.5. Способы организации связи подвижными средствами

- •Правила установления радиосвязи и ведение обмена

- •Передача команд (сигналов) и постановка задач по радио

- •Заключна частина - 5 хв.

Классификация радиоволн по диапазонам и способу распространения

Длины волн λ, м |

Название диапазона |

Полоса частот f , Гц |

Название полосы |

Преимущественный механизм (способ) распространения |

Применение |

более 10 км |

Cверхдлинные волны (СДВ) |

менее 30 кГц |

|

|

|

100 000 000 000 км — 100 000 км |

Инфразвуковые и звуковые радиоволны |

до 3 Гц |

|

|

|

100 000 км — 10 000 км |

Декамегаметровые |

3—30 Гц |

Крайне низкие (КНЧ; ELF) |

|

Связь с подводными лодками |

10 000 км — 1 000 км |

Мегаметровые |

30—300 Гц |

Сверхнизкие (СНЧ; SLF) |

|

Связь с подводными лодками |

1 000 км — 100 км |

Гектокилометровые |

300—3000 Гц |

Инфранизкие (ИНЧ; ULF) |

|

|

100 км — 10 км |

Мириаметровые |

3—30 кГц |

Очень низкие (ОНЧ; VLF) |

Земные волны (поверхностные) |

Связь с подводными лодками |

10 км — 1 км |

Длинные волны (ДВ), Километровые |

30—300 кГц |

Низкие (НЧ; LF) |

Земные волны (поверхностные) |

Радиовещание, радиосвязь |

1 км — 100 м |

Средние волны (СВ), Гектометровые |

300—3000 кГц |

Средние (СЧ; MF) |

Земные волны (поверхностные) Ионосферные волны (пространственные) |

Радиовещание, радиосвязь |

100 м— 10 м |

Короткие волны (КВ), Декаметровые |

3—30 МГц |

Высокие (ВЧ; HF) |

Ионосферные волны (пространственные) |

Радиовещание, радиосвязь |

Длины волн λ, м |

Название диапазона |

Полоса частот f , Гц |

Название полосы |

Преимущественный механизм (способ) распространения |

Применение |

10 м — 0,1 мм |

Ультракороткие волны (УКВ) |

30 МГц—3000 ГГц |

|

||

10 м — 1 м |

Метровые |

30—300 МГц |

Очень высокие (ОВЧ; VHF) |

Тропосферные волны, Прямые волны, Пространственные (в МВ диапазоне) |

Телевидение, радиовещание, радиосвязь |

1 м — 100 мм |

Дециметровые |

300—3000 МГц |

Ультравысокие (УВЧ; UHF) |

Телевидение, радиосвязь, мобильные телефоны, микроволновые печи |

|

100 мм — 10 мм |

Сантиметровые |

3—30 ГГц |

Сверхвысокие (СВЧ; SHF) |

Радиолокация, спутниковое телевидение, радиосвязь, беспроводные компьютерные сети, спутниковая навигация |

|

10 мм — 1 мм |

Миллиметровые |

30—300 ГГц |

Крайне высокие (КВЧ; EHF) |

Радиоастрономия, высокоскоро-стная радиорелейная связь, метеорологические радиолокаторы |

|

1 мм — 0,1 мм |

Децимиллиметровые Субмиллиметровые (Микрометровые). |

300—3000 ГГц |

Гипервысокие частоты, длинноволновая область инфракрасного излучения |

|

|

780—380 нм |

Оптические радиоволны |

429 ТГц — 750 ТГц |

|

||

5) по количеству каналов – одноканальные и многоканальные.

6) по режимам работы – симплексные, дуплексные, полудуплексные.

Симплексная радиосвязь – это двухсторонняя радиосвязь, при которой передача и прием на каждой радиостанции осуществляются поочередно.

Дуплексная радиосвязь – это двухсторонняя радиосвязь, при которой передача осуществляется одновременно с радиоприемом.

Полудуплексная радиосвязь – это симплексная радиосвязь с автоматическим переходом с передачи на прием и возможностью переспроса корреспондента.

Радиосредства обладают рядом достоинств:

- возможность установления радиосвязи с объектами, местоположение которых неизвестно;

- возможность установления радиосвязи с объектами через территорию, занятую противником, через непроходимые участки местности, с объектами, находящимися в движении на земле, в воздухе и на море;

- возможность осуществлять передачу информации и сигналов одновременно большому числу корреспондентов, т. е. вести циркулярную связь;

- быстрое установление радиосвязи с корреспондентами, имеющими радиостанции, в том числе и через несколько инстанций вниз.

Вместе с тем радиосредства имеют ряд недостатков, которые обязательно должны учитываться при организации и обеспечении радиосвязи.

К ним относятся:

- возможность определения радиоразведкой противника факта радиопередачи, местоположения радиостанции и перехвата содержания переговоров;

- возможность определения радиоразведкой противника по излучению группы радиостанций местоположения пунктов управления (командиров, штабов) с последующим их уничтожением или созданием преднамеренных помех радиосвязи;

- возможность уничтожения радиостанций и пунктов управления (командиров, штабов) с использованием самонаводящегося на радиоизлучение оружия (ракет, бомб, снарядов);

- зависимость качества радиосвязи от условий прохождения радиоволн в различное время суток, сезоны года, от наличия преднамеренных и непреднамеренных помех (электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств на пунктах управления);

- влияние на радиосвязь высотных ядерных взрывов, которое выражается в резком снижении дальности радиосвязи в ультракоротковолновом (УКВ) диапазоне волн и прекращении радиосвязи в коротковолновом (КВ) диапазоне волн;

- снижение на 40–50 % дальности радиосвязи при работе радиостанций в движении.

В различных звеньях управления применяются радиостанции с различными характеристиками. Чем выше звено управления и, следовательно, больше дистанция связи между пунктами управления, тем более мощными должны быть передатчики радиостанций.

Для обеспечения радиосвязи на большие расстояния используются мощные и сверхмощные радиостанции в коротковолновом диапазоне волн.

Радиостанции в сверхдлинноволновом диапазоне волн применяются для связи с подводными лодками в подводном положении.

В тактическом звене управления в основном применяются УКВ и КВ радиостанции малой и средней мощности. Возимые радиостанции малой мощности устанавливаются по одному комплекту на боевых машинах (БТР, танках, тягачах и т. д.) или по несколько в машинах управления – командно-штабных машинах (КШМ), машинах боевого управления (МБУ), штабных машинах (ШМ), командирских машинах (КМ).

Каждому типу радиостанций присваивается условное обозначение, состоящее из буквы и трехзначного цифрового индекса.

В Сухопутных войсках радиостанции обозначаются буквой ”Р” и цифровым индексом, начинающимся на '”1”, например: Р-123М, Р-130М, Р-134М, Р-171, Р-163-1У, Р-168-5УН. В обозначениях могут применяться буквы, уточняющие назначение радиостанций, например:

Р-159М (модернизированная),

Р-168-5УН (У - УКВ, Н - носимая).

Радиостанции, предназначенные для применения на самолетах и вертолетах Военно-Воздушных Сил и на кораблях Военно-Морского Флота обозначаются аналогично, но цифровой индекс начинается с цифр ”8” и ”6” соответственно.

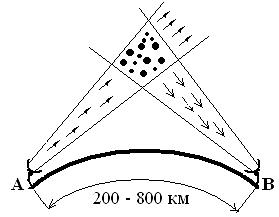

Радиорелейная связь – это род связи, который реализуется с использованием радиорелейных средств связи и радиоволн в ультракоротковолновом диапазоне.

Радиорелейная связь применяется в звеньях управления бригады и выше.

Радиорелейные средства связи применяются для строительства (развертывания) линий связи преимущественно в системах (сетях) связи общего пользования, для развертывания линий прямой связи и связи привязки, для обеспечения связи с вышестоящим штабом, с подчиненными и взаимодействующими соединениями (частями).

Радиорелейная станция Р-415 Радиорелейная станция Р-415

Радиорелейная станция Р-409 Радиорелейная станция Р-414

Радиорелейные станции обеспечивают высококачественную многоканальную связь между двумя корреспондентами на расстояниях прямой видимости. Радиорелейная связь практически мало зависит от времени года и суток, состояния погоды и атмосферных помех.

Рисунок 1 – К пояснению принципа построения РРЛ

Радиорелейная связь обладает рядом достоинств:

- многоканальность – образование большого количества каналов на одном направлении;

- высокое качество каналов связи, сравнимое с качеством каналов в кабельных системах.

К недостаткам радиорелейной связи следует отнести:

- резкое снижение качества связи или ее прекращение в условиях сильнопересеченного рельефа местности;

- невозможность работы радиорелейных станций в движении;

- громоздкость антенно-мачтовых устройств и, соответственно, длительное время их развертывания (приведение в рабочее состояние);

- возможность радиообнаружения и радиоперехвата передаваемых сообщений радиоразведкой противника.

Радиорелейные станции классифицируются:

- по количеству каналов – малоканальные (до 6 каналов связи) и многоканальные (более 6 каналов связи);

- по диапазону волн – метровому (МВ, спектр частот 30–300 МГц, длина волн 10–1 м) и дециметровому (ДЦМВ, 300–3000 МГц, 1–0,1 м) диапазонам.

Оборудование радиорелейных станций устанавливается на автомобилях и бронетранспортерах. Одна радиорелейная станция обычно имеет два приемопередатчика. Для обеспечения радиорелейной связи в тактическом звене управления применяются радиорелейные станции с количеством приемопередатчиков от трех до пяти. В комплекте радиорелейной станции значительное место занимают антенно-мачтовые устройства.

Радиорелейные станции предназначаются для строительства одно- и многоинтервальных линий связи, ответвления каналов от радиорелейных, тропосферных и кабельных линий связи, организации вставок в кабельные линии связи, дистанционного управления передатчиками. Дальность связи на одном интервале радиорелейной линии связи не превышает 30–40 километров. Многоинтервальные радиорелейные линии связи могут иметь от 2–3 до 20–22 интервалов и протяженность от 80–120 до 1000 километров, соответственно.

Условное обозначение радиорелейных станций включает букву ”Р” и трехзначный цифровой индекс, начинающийся с цифры ”4”, например: Р-409, Р-415, Р-414, Р-419.

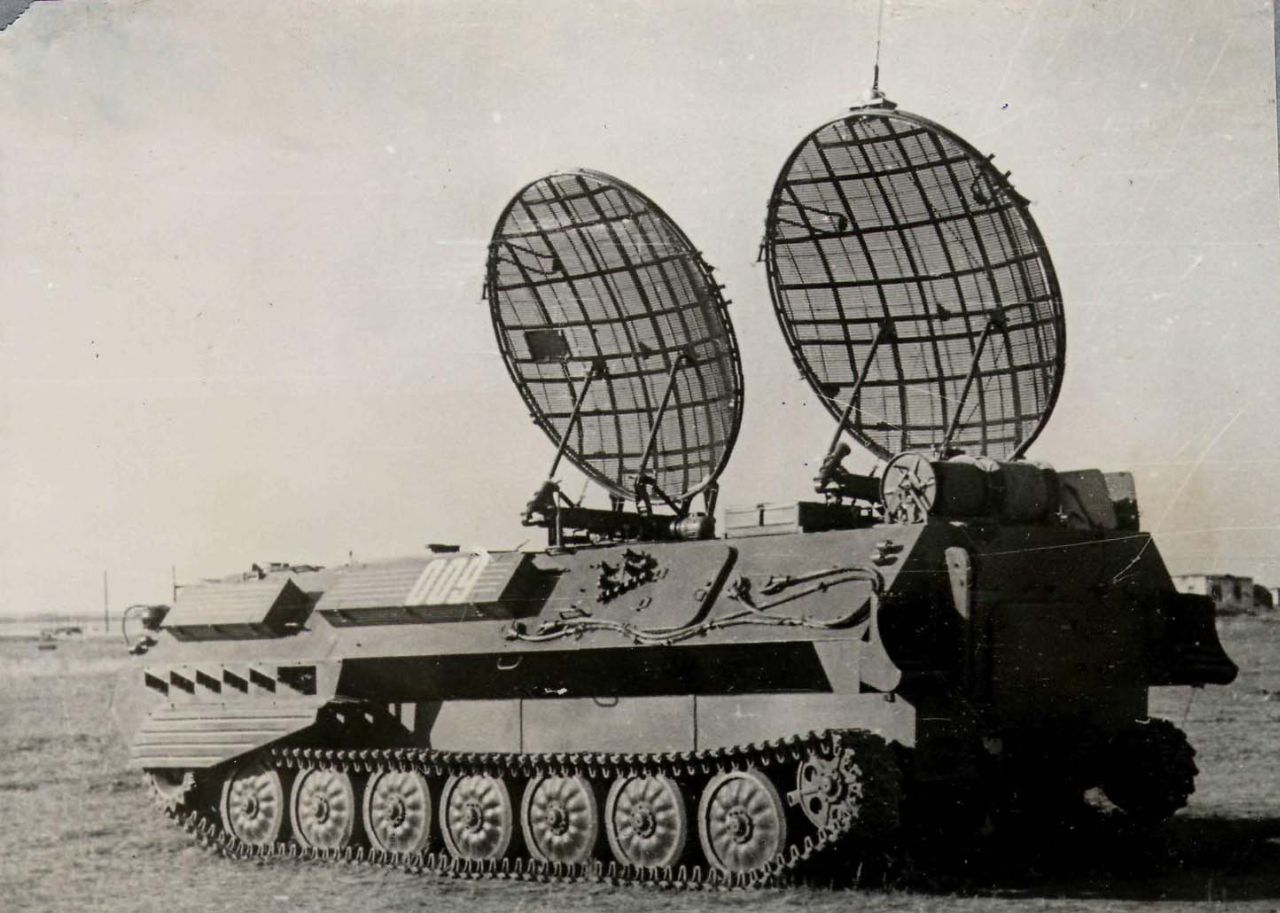

Тропосферная связь - это род связи, который реализуется с использованием тропосферных средств связи и физического явления дальнего тропосферного распространения ультракоротких волн (ДТР УКВ).

Тропосферная станция Р-412А Тропосферная станция Р-412Б

Тропосферная станция Р-423 Тропосферная станция Р-423-АМК

Тропосферная связь применяется в звеньях управления от бригады и выше.

Средства тропосферной связи в соединении применяются для обеспечения связи с вышестоящим штабом (командиром).

Связь тропосферными станциями организуется непосредственно между пунктами управления и обеспечивается обычно без применения ретрансляции.

Рисунок 2 – Упрощенная схема тропосферного рассеяния

Тропосферные станции предназначаются для строительства прямых многоканальных линий связи большой протяженности. Тропосферная связь базируется на эффекте дальнего тропосферного рассеивания. Суть этого явления заключается в том, что на высоте 12–15 километров от поверхности Земли находятся атмосферные неоднородности. При облучении радиопередатчиком этих неоднородностей происходит рассеивание радиоволн, в т. ч. и в сторону корреспондента. Дальность связи на одном интервале тропосферной линии может составлять 120–250 километров. Тропосферные станции работают в диапазоне свыше 4000 МГц.

К достоинствам тропосферной связи относятся:

- обеспечение многоканальной прямой связи на расстояниях 150–250 км;

- относительная быстрота в развертывании тропосферных станций и установлении связи по сравнению с радиорелейными станциями.

Недостатками тропосферной связи являются:

- зависимость качества тропосферной связи от состояния атмосферы в различные времена года;

- необходимость значительного удаления (до 1,5 км) тропосферных станций от пунктов управления для выполнения требований по биологической защите личного состава пунктов управления от вредных радиоизлучений.

Тропосферные станции разделяются на малоканальные (до 6 каналов связи) и многоканальные (более 6 каналов связи). Условное обозначение тропосферных станций аналогично радиорелейным станциям, например: Р-412А (на автомобиле), Р-412Б (на бронебазе – БТР), Р-423-2Б.

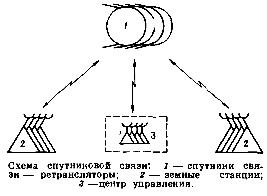

Спутниковая связь – это частный случай космической связи, когда между двумя и более корреспондентами наземного, воздушного или морского базирования связь осуществляется с использованием ретранслятора, размещенного на искусственном спутнике земли.

СКС Р-440 ОБД СКС Р-440-1

СКС Р-439-МД2 СКС Р-441

Станции спутниковой связи предназначены для организации прямых линий связи в интересах управления войсками всех видов Вооруженных Сил с использованием активных ретрансляторов на искусственных спутниках Земли, расположенных на стационарных и эллиптических орбитах.

Станции спутниковой связи военного назначения работают в диапазоне частот от 3000 до 6000 МГц и обеспечивают прямую связь на требуемые дальности.

Современные военные станции спутниковой связи обеспечивают связь на расстояниях от 5000 километров и более. В системе военной связи спутниковая связь находит применение в звене от батальона и выше, а также для связи с разведывательными группами и специальными отрядами (подразделениями).

СКС Р-439-МД3 СКС Р-438

Средства спутниковой связи в соединении применяются для обеспечения связи с вышестоящими штабами, с подвижными органами (штабами) и объектами управления и связи, а при наличии (выделении) ресурса спутника-ретранслятора - с подчиненными командирами (штабами) частей (подразделений).

Рисунок 2 – Схема спутниковой связи

1 – Спутники связи – ретрансляторы;

2 – Земные СКС

3 – Центр управления

Достоинствами спутниковой связи являются:

- обеспечение прямой связи между пунктами управления практически на неограниченную дальность;

- многоканальность – образование большого количества каналов на одном направлении;

- высокое качество каналов связи.

К недостаткам спутниковой связи можно отнести ограничение количества линий спутниковой связи количеством и техническими возможностями ретрансляторов на ИСЗ.

Станции спутниковой связи бывают подвижными, стационарными, малогабаритными носимыми и переносными. Подвижные станции размещаются на автомобилях, бронетранспортерах, тягачах. Они обозначаются аналогично радиостанциям, например: Р-440, Р-438Т, Р-439Б.

Проводная связь – это связь, осуществляемая по проводным (кабельным) линиям связи. В системах проводной связи электрический сигнал передается по кабельной линии.

Средства проводной связи обеспечивают высокое качество каналов, простоту организации связи, относительно большую скрытность по сравнению с радиосвязью, почти не подвержены воздействию преднамеренных помех. Проводная связь применяется во всех звеньях управления (от взвода (роты) и выше).

Проводные средства связи могут применяться самостоятельно или в сочетании с радио-, радиорелейными, тропосферными и спутниковыми средствами при расположении войск в пунктах постоянной дислокации, в исходном районе, в обороне, а также для обеспечения внутренней связи на пунктах управления.

В наступлении проводные средства связи применяются на отдельных этапах боя: при форсировании водных преград, при отражении контрударов и других случаях замедления темпов наступления.

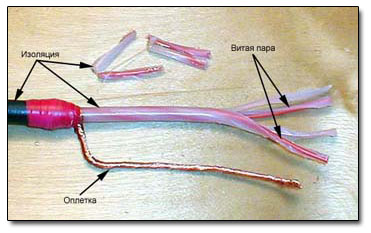

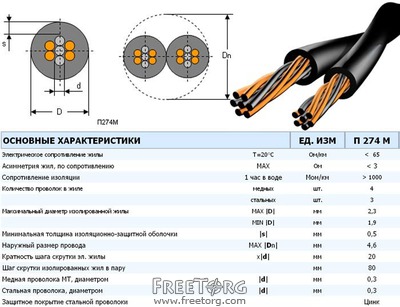

Кабель полевой П-296

Лёгкий полевой кабель П-274

С овременные

многоканальные системы передачи работают

в основном по кабелям связи.

овременные

многоканальные системы передачи работают

в основном по кабелям связи.

По своему назначению кабели связи разделяются на полевые и постоянные. Полевые кабели, в свою очередь, делятся на кабели дальней связи, легкие полевые кабели, вводно-соединительные и распределительные (внутриузловые) кабели связи. Постоянные кабели в зависимости от области их применения делятся на кабели магистральной сети, кабели зоновых сетей, кабели местных сетей, морские и станционные кабели.

Конструктивно кабели делятся на симметричные и коаксиальные. У симметричных кабелей цепь состоит из одинаковых изолированных проводников. Цепь коаксиального кабеля состоит из двух проводников, причем один (сплошной) расположен концентрически внутри другого (полого) провода. Аппаратуру объединения каналов и кабели связи называют средствами проводной связи.

Достоинствами проводной связи являются:

- высокая разведзащищенность проводных линий связи и безопасность связи при передаче сообщений;

- высокое качество связи;

- неподверженность воздействию преднамеренных помех противника.

Вместе с тем имеются существенные недостатки:

- значительное время развертывания проводных линий связи и большие трудозатраты при эксплуатационном обслуживании;

- уязвимость проводных линий связи от огневого воздействия противника.

Эти недостатки не позволяют применять проводные средства связи в высокоманевременных видах боя. Наиболее широко эти средства применяются в районах сосредоточения, в обороне, а также для обеспечения внутренней связи на пунктах управления.

Аппаратура частотного и временного разделения каналов обозначается буквой ”П” и трехзначным цифровым индексом, например: П-301, П-330-6, П-331.

Кабели связи обозначаются буквой ”П” и трехзначным цифровым индексом, например; П-296, П-274М, П-2, П-4.

Вводно-соединительные и распределительные кабели имеют свою систему обозначения, например: ТТВК 5X2, ВСЭК 5X2, ПТРК 5х2, ПРК 10х2.

ВСЭК 5X2

Волоконно-оптическая связь – это связь, осуществляемая по волоконно-оптическому кабелю и специальной аппаратуры преобразования электрических сигналов в оптические

В настоящее время в военных системах

связи широко используются волоконно-оптические

кабели связи и соответствующая аппаратура

объединения каналов. Наряду с экономией

цветных металлов, они обладают следующими

достоинствами:

настоящее время в военных системах

связи широко используются волоконно-оптические

кабели связи и соответствующая аппаратура

объединения каналов. Наряду с экономией

цветных металлов, они обладают следующими

достоинствами:

- возможность передачи сигнала с большим спектром частот, что обеспечивает большое количество каналов связи;

- малые габаритные размеры и масса в сравнении с металлическими кабелями;

- малые потери мощности сигналов и, следовательно, большие длины переприемных участков;

- высокая защищенность от внешних электромагнитных воздействий.

Основным недостатком полевых волоконно-оптических кабелей является недостаточная механическая прочность.

Коммутаторы предназначены для оперативной коммутации абонентов между собой и с каналами дальней связи.

К оммутаторы

классифицируются:

оммутаторы

классифицируются:

- по видам связи – телефонные, телеграфные;

- по степени безопасности обслуживаемых переговоров – открытой и засекреченной связи;

- по способам обслуживания – ручные и автоматические. Ручные коммутаторы бывают шнуровые и безшнуровые.

В военной связи наиболее широко применяются коммутаторы телефонной связи. Они разделяются на коммутаторы малой емкости (до 10 номеров), средней емкости (до 100 номеров) и большой емкости (более 100 номеров), а также на коммутаторы телефонной открытой и засекреченной связи. На узлах связи батальонов и полков применяются телефонные коммутаторы малой емкости системы МБ (местной батареи), т.е. электропитание абонентского телефонного аппарата осуществляется от встроенной батареи. Коммутаторы средней емкости применяются на узлах связи пунктов управления дивизий и бригад, а коммутаторы большой емкости – на узлах связи армии (армейского корпуса) и выше. Примерами обозначения коммутаторов телефонной связи являются П-193М, П-193М2 – коммутаторы на 10 номеров шнуровой и бесшнуровой соответственно. В качестве примера обозначения коммутатора телефонной засекреченной связи можно привести П-209-20/20 (коммутатор на 40 номеров – 20 канальных и 20 абонентских комплектов).

Коммутаторы телеграфной связи предназначены для коммутации телеграфных аппаратов с телеграфными каналами связи. Они бывают ручные и автоматические.

Телефонные аппараты предназначены для обеспечения телефонной связи, т.е. передачи (приема) речевых сообщений. С применением телефонных аппаратов может обеспечиваться открытая и засекреченная связь в телефонных сетях и по отдельным кабельным линиям; дистанционное управление радиостанциями. Наиболее широко в войсках применяются телефонные аппараты типа ТА-57, ТА-88, П-171Д, АТ-3031 и др.

Телефонный аппарат ТА-88 Телефонный аппарат П-171Д

Телефонный аппарат ТА-57 Телефонный аппарат ТА-01

Телефонный аппарат АТ-3031 Телефонный аппарат “Марс”

Подвижные средства (бронетехника, автомобили, мотоциклы) применяются для обеспечения фельдъегерско-почтовой связи с вышестоящим штабом, между пунктами управления соединения (части), с пунктами управления подчиненных частей (подразделений) во всех видах боевых действий, при передвижении и расположении войск на месте.

“Тигр” БТР-80

Сигнальная связь – это связь, осуществляемая с помощью заранее определенных зрительных и звуковых сигналов управления для передачи коротких команд и донесений.

В настоящее время для управления боем используются зрительные средства (световые ракеты, цветные дымы и др.) и звуковые средства (сирены, свистки и др.).

В настоящее время для управления боем используются зрительные средства (световые ракеты, цветные дымы и др.) и звуковые средства (сирены, свистки и др.).

Сигнальная ракета Световая ракета СХТ-40 РДГ-П -дымовая граната

(однозвёздная красного огня, (сигнал химической тревоги СХТ).

многозвёздная красного огня,

многозвёздная зелёного огня).

Шашка дымовая сигнальная Наземный сигнальный Армейские файера -

патрон дневного действия, наземные сигнальные

оранжевый дым. патроны зелёного,

жёлтого и красного

огня.

Шашка дымовая ДМ-11

Унифицированная дымовая шашка УДШ

Ручная дымовая граната Ручная дымовая граната

черного дыма РДГ-2Ч белого дыма РДГ-2Б

Дым оранжевой окраски. Дым черного цвета.

3-е питання: Способи організації радіозв'язку, проводного зв'язку та

зв'язку рухомими засобами.

Способы организации связи радиосредствами

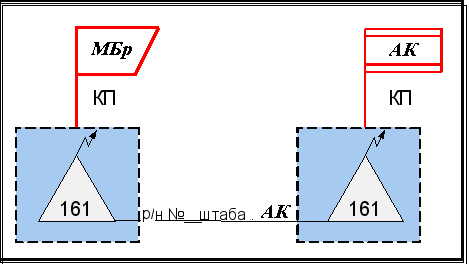

Способами организации радиосвязи являются: радионаправление и радиосеть.

Радионаправление – способ организации радиосвязи между двумя пунктами управления (командирами, штабами) (Рис.4.).

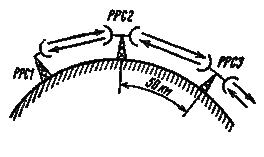

Рис. 4. Радионаправление.

К достоинствам данного способа организации радиосвязи можно отнести:

- быстроту и простоту установления связи;

- увеличение скорости передачи сообщений при обмене информацией;

- повышение разведзащищенности от средств разведки противника;

- увеличение дальности связи при использовании направленных антенн.

Основным недостатком данного способа является повышенный расход средств радиосвязи на пункте управления, от которого организуется радиосвязь. Данный способ организации радиосвязи на практике используется для передачи большого количества сообщений на особо важных информационных направлениях.

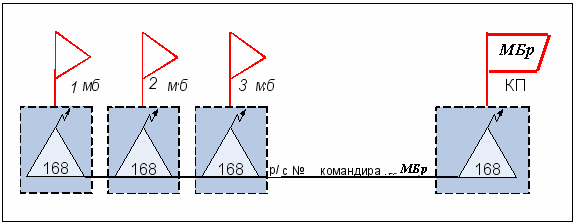

Радиосеть – способ организации радиосвязи между тремя и более пунктами управления (командирами, штабами) (Рис 5.).

По сравнению с радионаправлением она обладает меньшей устойчивостью, пропускной способностью и разведзащищенностью. В то же время радиосеть обеспечивает возможность циркулярной передачи и поддержания связи между всеми корреспондентами сети с наименьшим расходом сил и средств.

Рис.5. Радиосеть

На практике связь по радиосети, как правило, организуется:

- для передачи сигналов, команд, сигналов оповещения большому числу корреспондентов;

- для обмена информацией с менее важными корреспондентами при небольшом ее объеме и невысоких требованиях по своевременности передачи;

- при недостатке радиосредств или для повышения устойчивости в дополнение к радионаправлениям.

В наиболее важных радиосетях количество корреспондентов ограничивается числом не более 4 – 6.

Также как и радионаправления, радиосети могут быть: постоянно действующими, дежурными, резервными и скрытыми.

Постоянно действующими называются такие радиосети (радионаправления), в которых работа радиостанций на передачу осуществляется без ограничений.

Дежурными называются такие радиосети (радионаправления), в которых на старшем пункте управления осуществляется немедленный прием сообщений от подчиненных подразделений и частей.

Резервными называются такие радиосети (радионаправления), работа в которых открывается по дополнительной команде при невозможности обмена сообщениями в основных радиосетях (радионаправлениях).

Скрытые радиосети (радионаправления) организуются для связи с наиболее важными корреспондентами и используются для передачи наиболее важных и срочных приказов, донесений, команд и сигналов. Работа на передачу в скрытых радиосетях открывается только с разрешения начальника связи старшего штаба. При открытии работы в скрытых радиосетях запросы о слышимости не производятся, а передача ведется короткими радиограммами и сигналами без предварительного вызова и получения подтверждения на прием.

В зависимости от назначения, а также от наличия сил, средств и частот связь в радиосети может обеспечиваться: на одной частоте; на двух частотах; на частотах передатчиков; на частотах дежурного приема; на одной вызывной и нескольких рабочих частотах; абонентская радиосеть. Способ назначения рабочих частот существенно влияет на характер работы радиолинии и ее возможности.

Одна частота приема и передачи назначается для радиосетей (радионаправлений), в которых необходима максимальная простота и оперативность связи (рис.5.).