- •Основы композиции Курс лекций Преподаватель Костина ю.В.

- •Глава 1. Понятие предмета композиция

- •1.1. Цельность. Композиционное единство

- •1.2. Базовые принципы композиции

- •1.3. Выделение сюжетно-композиционного центра

- •Глава 2. Основы формальной композиции

- •2.1. Статичность и динамичность

- •2.2. Симметрия и асимметрия

- •2.3. Контраст, нюанс и тождество

- •2.4. Пропорциональность и гармония

- •Глава 3. Цветоведение

- •3.3. Цветовая гармония

- •3.4. Цвет и жизнедеятельность человека

- •Глава 4. Средства композиции

- •4.1. Ассоциативные средства восприятия окружающей среды

- •4.2. Ритм. Метр или метрический порядок

- •4.3. Стилизация

- •Глава 5. Форма и формообразование

- •5.1. Функция и форма

- •5.2. Роль «гештальтов» в процессах восприятия формы

- •5.3. Перцептивные «стереотипы»

- •5.4. Зрительные искажения

- •Глава 6. Орнамент

- •6.1. Орнаментальная симметрия

- •6.2. Геометрический орнамент

- •6.3. Природный орнамент

- •Глава 7. Декор

- •7.1. Декор и орнамент

- •7.2. Рельефный декор

- •7.3. Предметная форма

- •7.4. Распределение декора

- •Глава 8. Художественно-выразительные средства

- •8.1. Проектная графика

- •8.2. Типология проектной графики

- •8.3. Компоновка чертежей

- •Глава 9. Модульная структур

- •Глава 10. Композиция изделия

- •10.1. Единство формы и содержания, образность

- •10.2. Тектоника форм

- •Глава 11. Ансамбль

Глава 2. Основы формальной композиции

Композиционный поиск (как часть процесса формообразования) обеспечивает достижение единства, целостности формы и наделяет форму особой композиционной функцией и ценностью. Формируемая по законом композиции структура вещи порождает при этом такие функциональные и конструктивные связи, которые наилучшем образом отвечают назначению вещи, обеспечивая достижения гармоничного единства частей целого. Именно так проявляют себя законы композиции.

2.1. Статичность и динамичность

Статичность - это подчеркнутое выражение состояния покоя, незыблемости, устойчивости формы. Статичны предметы, которые имеют явный центр и ось симметрии.

Динамичной принято считать односторонне и активно направленную форму. Это свойство композиции связано с пропорциями и отношениями элементов формы. При равенстве отношений для нее характерна статичность, а при их контрасте - динамичность.

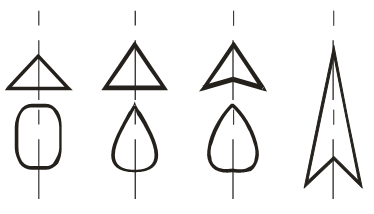

На рис.1 показан пример создания эффекта направленности движения с помощью организации силуэта формы с соответственным нарастанием или убыванием массы вдоль оси движения.

Рис. 1. Эффект направленности движения

Статичность и динамичность связаны с характером изделия и зависят от связи изделия с другими элементами ансамбля, в который оно входит. Активная и односторонне направленная форма - необходимое условие проявления динамичности. Например, куб создает впечатление статичности, а вертикальный параллелепипед - динамичности. Но если параллелепипед положить, исчезнет односторонняя направленность и появится статичность.

2.2. Симметрия и асимметрия

Симметрия - равномерное размещение элементов по оси, делящее пространство на равные части. Уравновешивание частей по цвету, тону, форме или объему. Для симметрии характерен ярко выраженный центр, часто совпадающий с геометрическим. Симметричной называется всякая фигура, которая состоит из геометрически и физически равных частей, должным образом расположенных относительно друг друга. Под геометрическим равенством подразумевается совместимое (конгруэнтность) либо зеркальное равенство.

Симметрия в искусстве основана на реальной действительности, изобилующей симметрично устроенными формами. Например, симметрично устроены фигура человека, бабочка, снежинка и многое другое. Симметричные композиции - статичные (устойчивые), левая и правая половины уравновешены.

Художники разных эпох использовали симметричное построение картины. Симметричными были многие древние мозаики. Живописцы эпохи Возрождения часто строили свои композиции по законам симметрии. Такое построение позволяет достигнуть впечатления покоя, величественности, особой торжественности и значимости событий.

Существуют три основных вида симметрии: зеркальная, осевая, винтовая. Зеркальная симметрия подразумевает наличие оси и зеркальное, т.е. полное, отражение в одну и другую стороны. Осевая симметрия обусловлена конгруэнтностью (равенством геометрических фигур в осевых сечениях) и достигается вращением фигуры относительно оси симметрии. Например, можно представить люстру, у которой три рожка. Она симметрична, но здесь нет зеркальности отражения, а есть повторяемость, совместимость одной и той же формы через определенный угол. Так, рожок люстры повторяется через 120°. Винтовая симметрия достигается в результате вращательного движения линии или плоскости вокруг неподвижной оси с постоянной угловой скоростью и одновременно поступательного движения вдоль оси. Спираль, винты, винтовые лестницы - вот наиболее простые случаи такой симметрии.

Однако в природе абсолютной симметрии нет. Отступления от симметрии неизбежны и в технике, так как они обусловливаются функциональными и конструктивными факторами. Но они вполне допустимы, так как сами по себе не дезорганизуют форму. Однако в этих случаях асимметричные элементы необходимо органически увязать с остальным строем формы, композиционно уравновесить, и тогда симметричная в своей основе композиция с определенными отступлениями может стать упорядоченной.

Асимметрия - неравномерное размещение элементов при сохранении общего равновесия. В асимметричной композиции расположение объектов может быть самым разнообразным в зависимости от сюжета и замысла произведения, левая и правая половины неуровновешены.

При асимметричной композиции отдельные элементы лишены своей связующей - оси симметрии, поэтому работа над асимметричной формой сложнее, чем над симметричной (это дает возможность индивидуального проявления мастерства и отличается высокой степенью действенности). Соподчинение элементов формы в данном случае сводится к соблюдению композиционного равновесия.

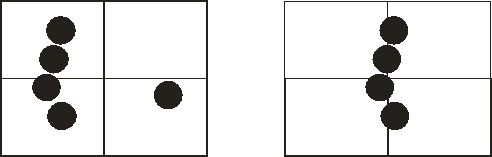

Композицию произведения легко представить в виде схемы, на которой ясно видно, симметрично или асимметрично построена композиция.

Рис. 2. Примеры асимметричной (а) и симметричной (б) композиции.

Композиционное равновесие

Под композиционным равновесием понимается такое состояние формы, при котором все элементы сбалансированы между собой.

Композиционное равновесие неадекватно простому равенству элементов и зависит от распределения основных масс композиции относительно ее центра. Оно связано с характером организации материала и пространства, пропорциями, расположением главной и второстепенной осей, с цветовыми и тональными отношениями частей целого.

В симметричной композиции все ее части уравновешены, асимметричная композиция может быть уравновешенной и неуравновешенной. Большое светлое пятно можно уравновесить маленьким темным. Несколько маленьких по размеру пятен можно уравновесить одним большим.

Вариантов множество: уравновешиваются части по массе, тону и цвету. Равновесие может касаться как самих форм и фигур, так и пространств между ними. С помощью специальных упражнений возможно развить у себя чувство равновесия композиции, научиться уравновешивать большие и малые величины, светлое и темное, разнообразные силуэты и цветовые пятна. (Здесь полезно будет вспомнить свой опыт нахождения равновесия на качелях. Каждый без труда сообразит, что одного подростка можно уравновесить, если посадить на другой конец качелей двух малышей. А малыш может кататься даже со взрослым, который сядет не на край качелей, а ближе к центру. Такой же эксперимент можно проделать с весами). Подобные сравнения помогают уравновесить разные части предмета по размеру, тону и цвету для достижения гармонии, то есть найти равновесие в композиции.

В асимметричной композиции иногда равновесие совсем отсутствует, если смысловой центр находится ближе к краю картины.

Композиционные правила, приемы и средства основаны на богатом опыте творческого мастерства художников многих поколений, но техника композиции не стоит на месте, а постоянно развивается, обогащаясь творческой практикой. Какие-то приемы композиции становятся классическими, и на смену им приходят новые, так как жизнь выдвигает новые задачи перед искусством.

Центр композиции

Понятие «центр композиции» в большинстве случаев трактуется как место сосредоточения основных, важнейших связей между всеми элементами, как правило, это и смысловой центр предмета.