- •Основы композиции Курс лекций Преподаватель Костина ю.В.

- •Глава 1. Понятие предмета композиция

- •1.1. Цельность. Композиционное единство

- •1.2. Базовые принципы композиции

- •1.3. Выделение сюжетно-композиционного центра

- •Глава 2. Основы формальной композиции

- •2.1. Статичность и динамичность

- •2.2. Симметрия и асимметрия

- •2.3. Контраст, нюанс и тождество

- •2.4. Пропорциональность и гармония

- •Глава 3. Цветоведение

- •3.3. Цветовая гармония

- •3.4. Цвет и жизнедеятельность человека

- •Глава 4. Средства композиции

- •4.1. Ассоциативные средства восприятия окружающей среды

- •4.2. Ритм. Метр или метрический порядок

- •4.3. Стилизация

- •Глава 5. Форма и формообразование

- •5.1. Функция и форма

- •5.2. Роль «гештальтов» в процессах восприятия формы

- •5.3. Перцептивные «стереотипы»

- •5.4. Зрительные искажения

- •Глава 6. Орнамент

- •6.1. Орнаментальная симметрия

- •6.2. Геометрический орнамент

- •6.3. Природный орнамент

- •Глава 7. Декор

- •7.1. Декор и орнамент

- •7.2. Рельефный декор

- •7.3. Предметная форма

- •7.4. Распределение декора

- •Глава 8. Художественно-выразительные средства

- •8.1. Проектная графика

- •8.2. Типология проектной графики

- •8.3. Компоновка чертежей

- •Глава 9. Модульная структур

- •Глава 10. Композиция изделия

- •10.1. Единство формы и содержания, образность

- •10.2. Тектоника форм

- •Глава 11. Ансамбль

Глава 11. Ансамбль

Ансамбль - наиболее общее определение совокупности отдельных элементов, представляющих вместе стройное, согласованное, гармоническое целое. Понятие «ансамбль» употребляется в различных видах искусства и может относиться как к более широкой общности, к композиционному единству разнофункциональных элементов, так и к более узкой, включающей элементы однотипного назначения.

Любой предмет почти никогда не существует отдельно, как правило, всегда является частью более крупного целого - той или иной совокупности предметов, которая, в свою очередь, элементом системы более сложного и высокого уровня. Например, элемент посуды является частью сервировки стола; отдельный предмет мебели - только частью меблировки помещения, а та - частью общего обстановочного комплекса жилой квартиры или общественного здания; отдельные машина или станок - частью поточной линии, линия - частью общего технологического оборудования цеха; цех - только часть того или иного предприятия; отдельное здание - частью застройки улицы, площади, квартала, а те, в свою очередь,- часть более крупной структуры микрорайона, поселка, города и т.д.

Каждая из этих совокупностей на любом уровне должна представлять собой законченное, органическое единство как в функциональном, так и в композиционно-художественном отношениях, т.е. должна образовывать ансамбль.

Для ансамблевых решений некоторых групп предметов существуют свои частные обозначения, такие, как «гарнитур», «сервиз», «комплект», «набор».

Понятие ансамбля связано с композиционным единством совокупности отдельных элементов, но каждая совокупность создается для решения определенных функциональных задач. То есть в основе любой совокупности лежат функциональные взаимосвязи между элементами, определяющие в известной мере их взаимное расположение. Взаимоположение элементов относительно друг друга в пространство имеет большое значение в организации не только функциональных, но и композиционных взаимосвязей между элементами ансамбля, в достижении его художественной выразительности, целостности и единства.

В разных случаях роль и значение взаимного расположения и самого пространства в решении ансамбля различны: в одних случаях расположение элементов - постоянный фактор, как, например, расположение машин и станков в цехе или стационарного оборудования на детской игровой площадке и т.п.; в других, например в наборе посуды ансамбль в той или иной степени изменяемый в процессе эксплуатации самих предметов, в процессе деятельности человека.

В одних случаях взаимное расположение элементов решает задачи функциональной и композиционной организации пространства (оборудование и др.), в других этой задачи нет. Но во всех случаях в определение ансамбля как композиционного единства определенной функционально связанной совокупности элементов непременным условием входит согласованность в их пространственном расположении.

Таким образом, композиционная задача в решении ансамбля распадается на две взаимосвязанные и взаимообусловленные задачи: на решение самих предметов и решение их расстановки в пространстве, а в ряде случаев - организации с их помощью самого пространства.

В любом ансамбле его композиционное единство достигается за счет тех же закономерностей, tex же средств их достижения, что были установлены для отдельных предметов: за счет выявления главного, второстепенного, за счет соподчиненности и гармонического отношения частей между собой и к целому и т.д.

Однако построение ансамбля имеет и свои особенности, свои специфические принципы и закономерности.

Рассмотрим некоторые основные из них. Из самого определения ансамбля следует, что при его решении необходимо:

за целое принимать не отдельный предмет, а всю совокупность предметов, входящих в ансамбль, а каждый отельный предмет - за его часть, деталь;

композицию ансамбля строить прежде всего между предметами, на отношениях их формы, количества, величины, цвета, материала, положения;

при решении отдельных предметов ансамбля, их формы, размеров, масштабного строя, цвета и т.п. нужно исходить из общего композиционного замысла с учетом места, значения и роли предмета в этом общем замысле;

чем более важен элемент по своему функциональному значению в ансамбле, а следовательно, и роли в композиционном замысле, тем он должен быть крупнее по абсолютным размерам (если это целесообразно и возможно), по масштабному строю, выразительнее и «богаче» по форме и силуэту, более напряжен по ритму, более контрастен с окружением; второстепенные элементы ансамбля должны быть более дробны, мелкомасштабны, по форме подчинены главному;

во взаимном расположении элементов (предметов) в пространстве, в интервалах между предметами должна быть закономерная направленность - нарастание ритма к главному, композиционному центру.

В целом ряде случаев, например в интерьерах общественных зданий и др., ведущим элементом ансамбля становятся не предметы в нем, а само пространство, и композиция строится на его соподчинении, определенном чередовании, нарастании к главному, на его восприятии во времени. Обстановочный предметный комплекс играет сопутствующую роль, но должен быть увязан с этой общей композиционной идеей, должен организовывать это пространство.

Например, как строится ансамбль выставки в интерьере? Вся экспозиция должна быть подчинена общему композиционному замыслу, главной теме, отсюда вытекает и ее композиционный строй. Какой-то зал в этом построении должен быть главным, другие второстепенными, третьестепенными и т.д., должно быть движение к этому главному, нарастание, а затем - развязка. Этому движению, этому построению необходимо подчинить все: и размеры залов, и их конфигурацию, чередование пространств, расстановку экспонатов, оформление, освещение и пр.

В решении форм самих предметов, составляющих ансамбль, также есть специфические особенности.

Если композиция отдельной вещи строится «внутри» самой вещи, на отношениях ее частей между собой и к целому, то в ансамбле композицию необходимо строить прежде всего между предметами либо группами предметов как частями целого, добиваться их взаимосвязи.

При этом могут быть выявлены и установлены следующие закономерности:

если отдельный предмет может быть более сложным, богатым по форме, по сочетанию материалов, цвета и др., то предмет, входящий в группу, должен быть проще, лаконичней, ясней; сложность и богатство - в самом сочетании предметов;

в большом многопредметном ансамбле, построенном на сочетании групп предметов, уже сами эти группы должны быть цельней, однородней, выразительней, определенным образом соотнесены друг к другу;

чем многопредметней группы, входящие в ансамбль, тем сложнее и множественней связи между предметами в них, там образуются свои подгруппы;

предметы, входящие в ансамбль, должны строиться с учетом закономерностей построения больших и малых форм.

Ансамбли, построенные на подобии или контрасте одной из характеристик, представляют собой простейший случай композиции. Они более элементарны и лапидарны (красочны) по построению и восприятию.

Ансамбли, построенные на разнообразии отношений многих характеристик: формы, размеров, цвета, материалов и пр., имеют более сложные, более многогранные композиционные связи; они более богаты - не одноактны по восприятию, раскрываются постепенно во времени, вызывая последовательное возникновение разнообразных эмоций.

Использование того или иного принципа зависит от величины ансамбля, его характера, от общего художественного замысла.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРВОЕРКИ

Дайте определение понятию «ансамбль».

Назовите основные композиционные задачи в решении ансамбля.

За счет каких средств достигается композиционное единство в построении ансамбля?

Как строится ансамбль выставки в интерьере?

Перечислите основные закономерности построения ансамбля.

Перечислите особенности построения ансамбля.

Упражнение отмывки и покраски чертежей

Главное назначение отмывки - условно с максимальной ясностью выявить все то, что не может четко передать чертеж. Это достигается передачей светотени и воздушной перспективы.

Технические средства. Лучшей бумагой для отмывки является плотная, крупнозернистая чертежная.

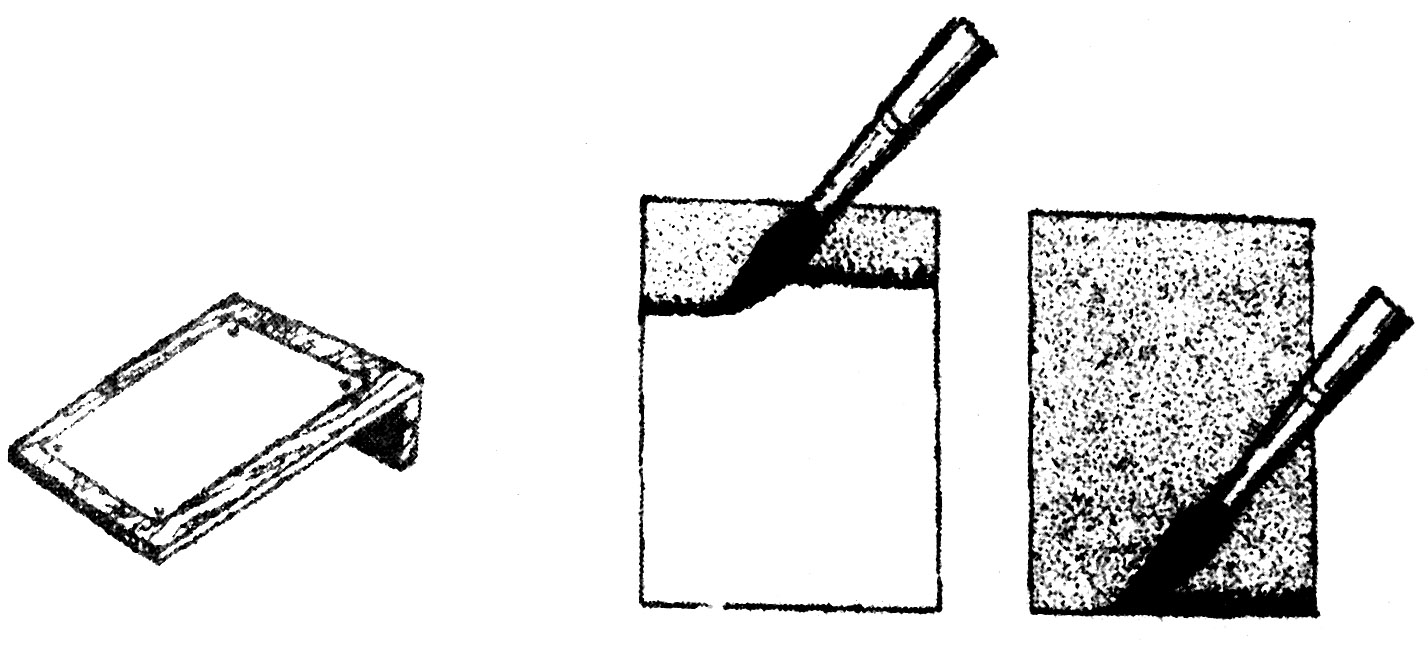

Для отмывки используются мягкие кисти. Лучшими являются колонковые. Можно пользоваться беличьими или барсучьими. Хорошая кисть, после того как ее смочат водой и встряхнут, должна образовать конец. Необходимо приобрести не менее двух кистей - большую (№ 16-18) и малую (№ 10-12), а также сухую тушь или акварельные краски. Сухая тушь удобна тем, что она не смывается и не расплывается при последующем смачивании покрашенной поверхности. В случае отсутствия сухой туши ее можно заменить обычной «химической» в растворе. Необходимо приготовить также стакан с водой, белую тарелку и небольшой лист бумаги того же качества, что и на планшете для проб. Планшет с бумагой должен быть положен с небольшим наклоном, как показано на рис. 1п1, а.

Рис. 1п1. Планшет (а), пример отмывки (б)

Техника отмывки. Начинают отмывку с верхнего левого угла, равномерно прогоняя тушь горизонтальной полосой до правого края. При этом получится серая полоса с затеком в нижней части (рис. 1п1, б). Затем, набрав на кисть тушь, продолжают отмывку, опять слева направо, но уже несколько ниже с захватом получившегося натека у ранее положенной полосы, не давая ей подсохнуть. Тем самым кисть как бы помогает туши стекать последовательными рядами вниз. Остаток туши у нижнего края снимают отжатой полусухой кистью. При выполнении указанных правил должен получиться ровный однородный тон. После высыхания наносят еще один - два слоя таким же образом, достигая необходимой силы тона. Надо учесть, что после высыхания тон туши светлеет.

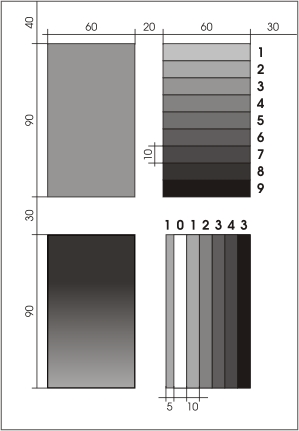

Указания к упражнению по отмывке тушью или одноцветной акварелью. Упражнение выполняется на листе формата А4. Оно состоит из отмывки четырех прямоугольников в соответствии с рис.2п1.

Рис. 2п1. Пример выполнения упражнения

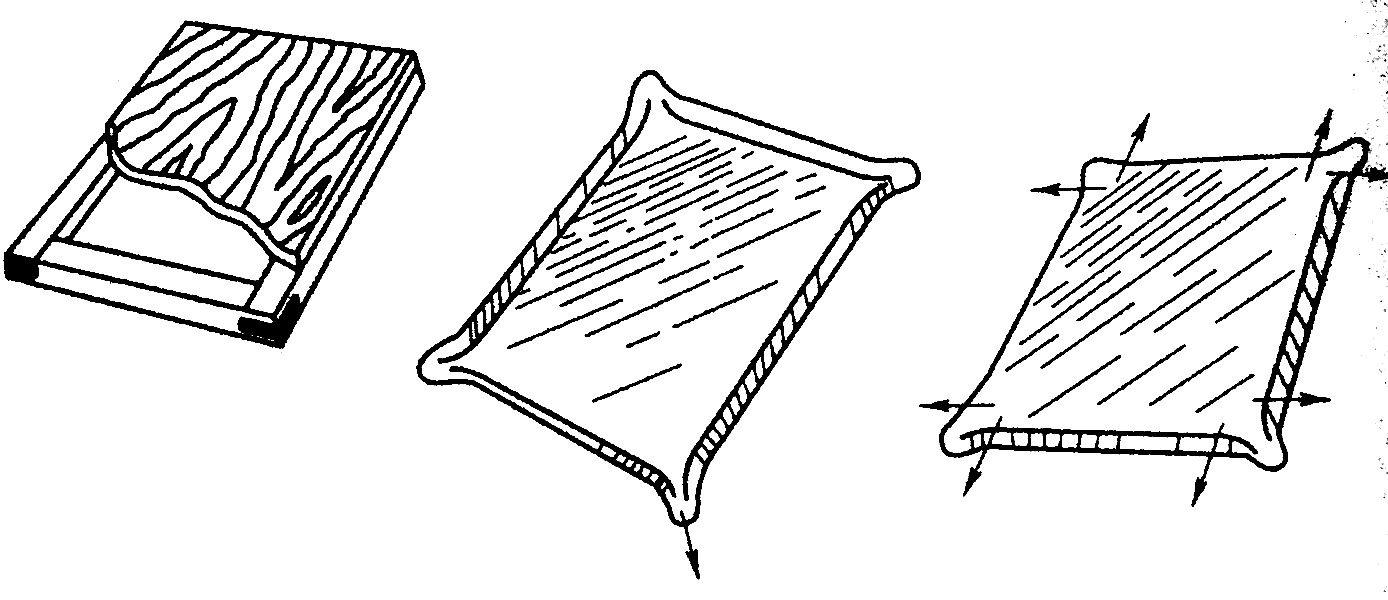

На правой половине листа размечают карандашом в тонких линиях четыре равных прямоугольника (рис. 2п1). Поскольку прокрашиваемая площадь сравнительно невелика, лист бумаги можно не наклеивать на планшет, а приколоть, как обычно, кнопками. Для качественной отмывки лучше лист наклеить на многослойную фанерную доску или планшет (прямоугольную рамку). Для этого берут лист бумаги, размер которого больше размера планшета, накладывают на обратную сторону. Полученное корытце, начиная от центра листа, быстро смачивают водой при помощи губки или ваты, оставляя сухими отогнутые края. Смачивать бумагу с избытком воды не рекомендуется, так как она при высыхании может лопнуть. Сухие отогнутые края бумаги смазывают клеем. Смоченную водой сторону бумаги накладывают на планшет и, слегка натянув, плотно прижимают ее края, смазанные клеем, к кромке планшета. Натягивание бумага следует сделать одновременно с двух сторон (продольных или поперечных) двумя руками по направлению стрелок (рис. 3п1). Планшет сушится в горизонтальном положении.

Рис. 3п1. Пример натяжения чертежной бумаги на планшет

Первый прямоугольник отмывается ровным светлым тоном в два - три приема, второй прямоугольник - постепенным переходом от светлого к темному (или наоборот). Это может быть достигнуто двумя приемами. Прямоугольник разбивают на девять горизонтальных полос шириной 10мм каждая. Первым, очень слабым тоном раствора туши покрывается весь прямоугольник. Вторым слоем того же раствора - опять весь участок полосы просыхания, исключая первую полосу, затем - вторую и т.д. Таким образом количество покрытий последней полосы равно числу полос. Это довольно трудоемкий процесс, однако он технически прост, поэтому им можно пользоваться на первых порах.

Третий прямоугольник отмывается с постепенным плавным переходом от темного к светлому. Он сложнее, требует известного опыта, но выполняется значительно быстрее. Отмывку начинают от верхней кромки раствором туши довольно темного тона, взятого в малом количестве. Этим тоном закрашивают примерно 1/4 части прямоугольника. Затем в имеющийся раствор добавляют немного воды, его перемешивают и этим уже несколько высветленным тоном окрашивают следующий участок. В результате нескольких таких последовательных операций раствор постепенно высветляется. Тон отмывки на листе светлеет книзу и доходит до самого светлого.

В четвертом упражнении предлагается отмыть выпуклую цилиндрическую поверхность при стандартном освещении слева тем же приемом, которым была выполнена отмывка второго прямоугольника. Прямоугольник разбивают на семь вертикальных полос. Крайние слева и справа - шириной по 5 мм, остальные - 10 мм. Цифры, проставленные сверху, показывают количество слоев, которые необходимо последовательно наложить один на другой. Самое светлое место (блик) не прокрашивают. Самое темное прокрашивают четыре раза.

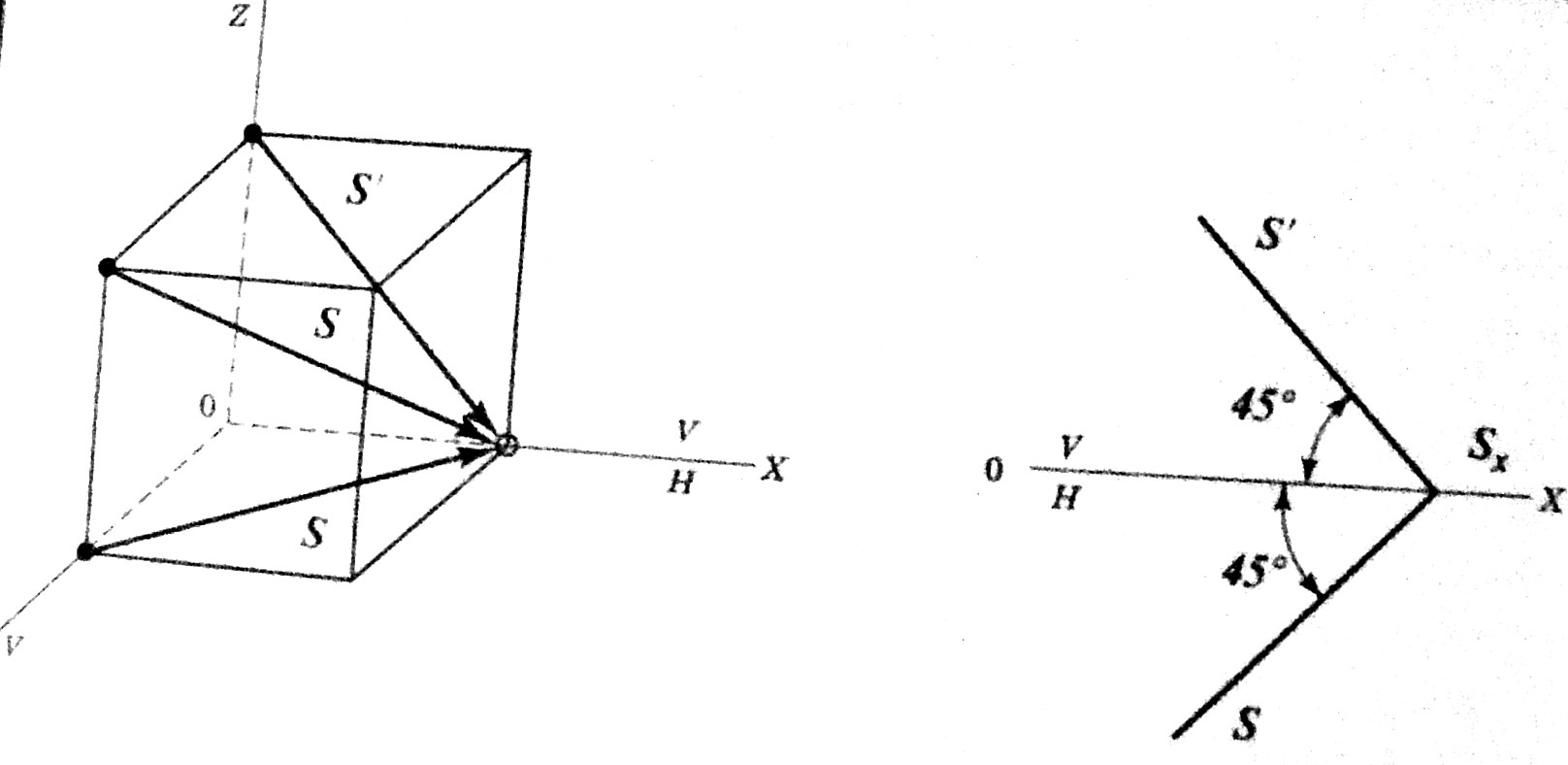

Рис. 4п1. Стандартное направление световых лучей по диагонали куба (а), прямоугольные проекции «стандартного» светового луча (б)

При выполнении светотеневых изображений, построенных в прямоугольных проекциях, условно принято определенное (стандартное) направление параллельных лучей света по диагонали куба (рис. 4п1, а). На плане и фасаде (на фронтальной и горизонтальной гранях куба) проекции этого луча будет наклонены к оси 0Х под углом 45 (рис. 4п1, б). Такой выбор направления световых лучей при выполнении чертежа и построения теней имеет следующие преимущества: достигаются постоянство и простота построения проекций лучей и теней на чертежах и плане; облегчаются чтение и понимание чертежа, поскольку размер тени, отбрасываемой частями предмета, определяет в масштабе чертежа величину выступов и отступов в глубину.

Падающая тень от одного предмета на другой не бывает однородной по тону; по мере удаления от предмета, бросающего тень, падающая тень становится все менее насыщенной, а ее границы - менее резкими. Образуется плавный переход от темного к светлому. Контуры же падающей тени в противоположность границе собственной тени остаются четкими.

Популярная художественная энциклопедия. - М.: Сов. энциклопедия, 1986.

Литвинов В.В. Практика современной экспозиции. - М.: Плакат, 1989.

Ищханнес И. Искусство цвета / Пер. с нем. - М.: Изд. Д.Аронов, 2000.

Ерошкин В.Ф. Промышленная графика: Учеб. пособие. - Омск.: ОГИС, 1998.

Холмянский Л.М. Макетирование и графика в художественном конструировании. - М.: Изд-во МАрхИ, 1978.

Аксенов Ю., Левидова М. Цвет и линия. Практическое руководство по рисунку и живописи. - М.: Советский художник, 1976.