- •2.Алгоритм методики концептуального анализа структур действий.

- •3.Экспертные системы (эс): определение, назначение эс, обобщенная структура классической эс, назначение отдельных блоков, достоинства и недостатки экспертных систем.

- •4.Технология разработки эс: этапы и стадии проектирования.

- •5.Нечеткая логика: нечеткое множество, функция принадлежности, операции над нечеткими множествами. Нечеткие отношения. Операции над нечеткими отношениями.

- •6.Лингвистическая переменная: определение, структура, связь с нечеткими множествами.

- •7.Рассуждения на нечетких множествах. Правила нечеткой импликации. Примеры.

- •8.Нечетко-логические экспертные системы: обобщенная структурная схема, назначение отдельных модулей, пример функционирования.

- •9.Способы суперпозиции и дефаззификации в процессе нечеткого логического вывода.

- •10.Основы нечеткой арифметики: правила выполнения арифметических операций с нечеткими числами, пример.

- •11.Онтологии и онтологические системы: определение, назначение, структура. Виды онтологий. Отличие онтологий от баз данных. Языки представления онтологических знаний. Примеры онтологических систем.

- •12.Агенты и мас: определения, обобщенная структурная схема агента и мас, области применения агентов и мас.

- •13.Агенты и среды функционирования агентов: определения, свойства среды функционирования, примеры сред, обладающих разными свойствами.

- •14.Понятие агента и мас: определение, отличие агента от объекта и экспертной системы.

- •15.Варианты структурной организации агентов: структурные схемы простого рефлексного агента и агента с моделью внешней среды, сравнение функциональных возможностей.

- •16.Варианты структурной организации агентов: структурные схемы агента с моделью внешней среды и агента с функцией полезности, сравнение функциональных возможностей.

- •17.Варианты структурной организации агентов: структурные схемы агента с функцией полезности и обучающегося агента, сравнение функциональных возможностей.

- •18.Понятие агента и мас: определение, критерии целесообразности применения многоагентного подхода для решения задач.

- •19.Агенты, как целеустремленные системы: bdi-модель агента, обоснование целесообразности ее использования на примерах, уровни целеустремленности агентов.

- •20.Технологии агентно-ориентированного анализа и проектирования: классификация, технология проектирования агентов на основе концептуального анализа структур действий.

- •21.Типичные проблемы («подводные камни»), с которыми сталкиваются разработчики мас.

- •22.Проблема кооперации агентов: необходимость кооперации, общие свойства протоколов ведения переговоров, необходимые составляющие переговорного процесса.

- •23.Аукционы как переговоры с целью распределения ресурсов: классификация аукционов; основные варианты проведения аукционов – английский, голландский; проблемы лжи и сговора при проведении аукционов.

- •24.Задачно-ориентированные переговоры: формализация переговорного процесса и стратегия ведение переговоров по протоколу последовательных уступок.

- •25.Классификация языковых средств описания агентов на различных уровнях абстракции, назначение отдельных групп языков.

- •26.Мобильные агенты: определение, назначение, обобщенная структурная схема, основные понятия теории мобильных агентов. Пример решения задачи.

- •27.Стандартные языки взаимодействия агентов: kqml, kif – назначение, структура сообщений, примеры сообщений.

- •28.Структура мас как программной системы в среде Jason: структура программы агента, структура программы среды функционирования, структура файла проекта.

- •Имя события : Контекстные ограничения

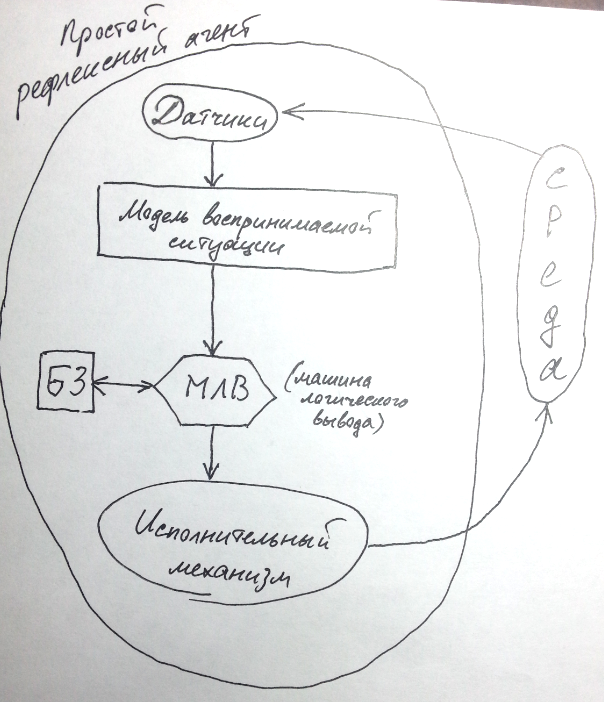

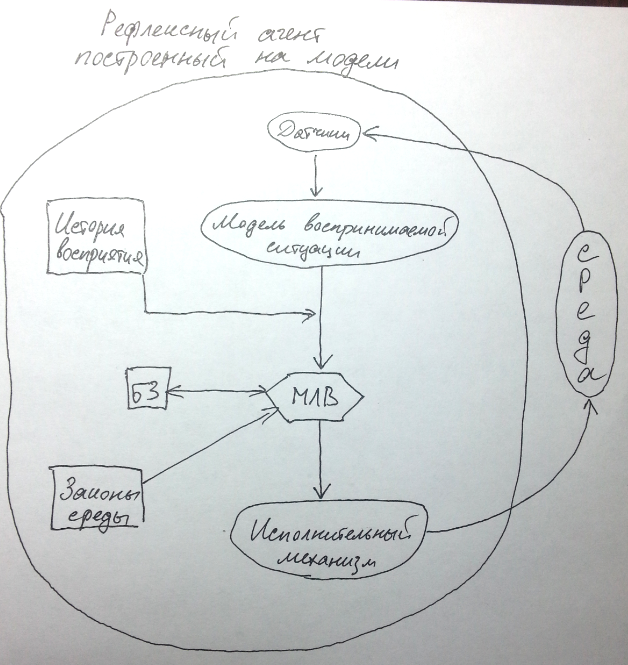

15.Варианты структурной организации агентов: структурные схемы простого рефлексного агента и агента с моделью внешней среды, сравнение функциональных возможностей.

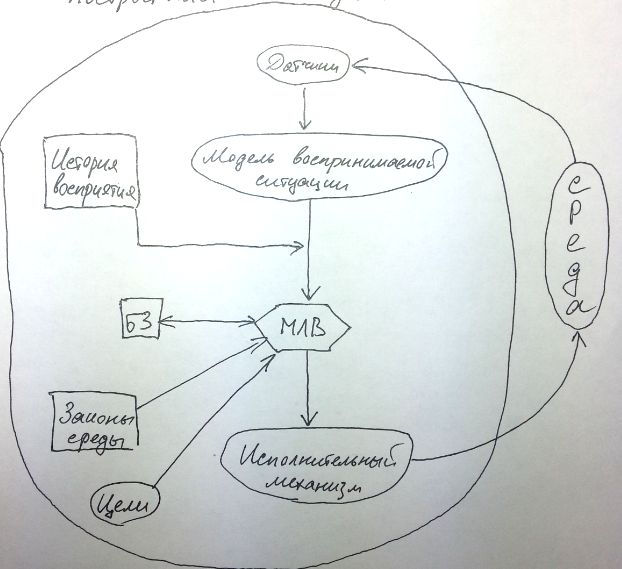

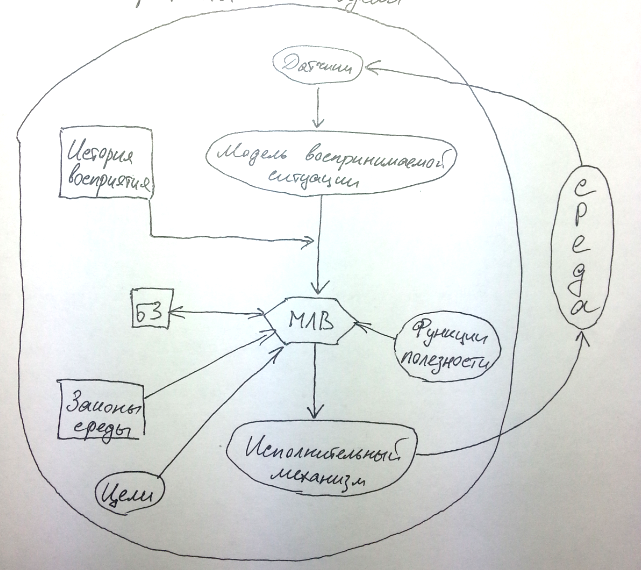

16.Варианты структурной организации агентов: структурные схемы агента с моделью внешней среды и агента с функцией полезности, сравнение функциональных возможностей.

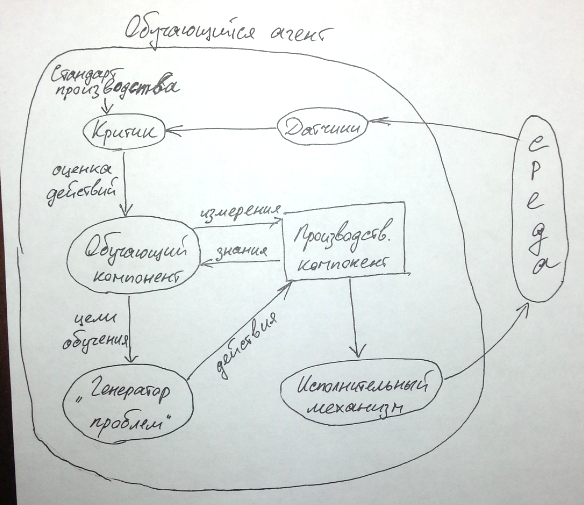

17.Варианты структурной организации агентов: структурные схемы агента с функцией полезности и обучающегося агента, сравнение функциональных возможностей.

(разобраны вместе чтобы не дублировать схемы и почему то агента основанного на цели в вопросах нет)

Простой рефлексный агент:

полностью игнорирует прошлое

работает в реальном времени

правильно функционирует в полностью наблюдаемой среде

пример: робот-пылесос

Агент с моделью внешней среды:

Не будет противоречить правилам среды.

Агент основанный на цели

Не выполняет лишних действий, а только нужные.

Агент основанный на полезности

Смотрит как выгоднее сделать, с большей пользой для себя.

Обучающийся агент

Определяет полезность не из функции полезности а сам обучается.

Критик сравнивает со стандартом и выдает оценку, в зависимости от которой вырабатываются знания.

Критик получает всю инфу с датчиков из среды.

Произв. Компонент воздействует на среду в зависимости в зависимости от знаний агента и действий генератора проблем.

Сравнение:

Простой рефлексный и с моделью внешней среды.

Агент с моделью внешней среды не будет противоречить ее правилам, в то время как рефлексный агент будет выполнять действия только на основе собственных знаний.

С моделью внешней среды и с функцией полезности.

Агент с функцией полезности учитывает цели и полезность. То есть он не будет выполнять лишних действий, а будет нацелен на результат. И он будет смотреть какое действие ему более выгодно.

С функцией полезности и обучающийся.

Обучающийся агент делает выводы о выгоде тех или иных действий не по функции полезности а на основе знаний полученных ранее.

18.Понятие агента и мас: определение, критерии целесообразности применения многоагентного подхода для решения задач.

Агент – это система, находящаяся в некоторой среде, воспринимающая эту среду посредством рецепторов, и воздействующая на нее посредством эффекторов (см. рис. 1).

Многоагентная система – это система, в которой поставленная задача решается за счет совместной деятельности (кооперации, противоборства) многих агентов в некоторой среде.

Рис. 1

Критерии целесообразности применения многоагентного подхода для решения задач

Возрастающее количество распределенных систем.

Современный микропроцессор можно охарактеризовать как достаточно дешевое и многофункциональное устройство, занимающее мало места в пространстве. В связи с этим появилась возможность встраивать его в большое количество бытовых устройств, чего невозможно было сделать раньше из-за неприемлемых размеров или нецелесообразной дороговизны. Реализация этой возможности привела к появлению у человека потребности организовать сетевое взаимодействие устройств различного назначения, что привело к большому количеству распределенных в пространстве вычислительных систем, которые могут объединяться для решения конкретных задач.

2. Увеличение степени интеграции вычислительных устройств.

Сегодня в рамках одного устройства может интегрироваться множество спецвычислителей, например, домашний компьютер с несколькими аудио и видео картами, многоядерным процессором уже ни для кого не редкость.

Из пунктов 1 и 2 возникает вопрос: как обеспечить эффективность работы программного обеспечения с распределенными, высоко интегрированными системами? Ответом на него является использование многоагентного подхода.

3. Увеличение степени социальной интеграции.

Современные технологии позволяют людям, никогда не встречающимся друг с другом лично, организовывать сообщества по интересам, выполнять общую работу – создавать новое и принимать коллективные решения, что потребовало пункта 4.

4. Увеличение степени интеллектуальности программного обеспечения самого разного назначения.

Программное обеспечение не только решает специфические вычислительные задачи, но и становится посредником во взаимодействии между людьми, реализует функции персональных помощников в общении и принятии решений. Ему делегируется все больше полномочий, оно становится представителем интересов личности в информационной среде. В связи с этим появляется необходимость в адекватном этим интересам поведении программного обеспечения в меняющейся среде.

Возникают вопросы: как запрограммировать адекватную модель поведения? Как организовать целесообразное взаимодействие большого количества интеллектуальных программ? Как проверить, что программное обеспечение эффективно решает делегированные ему задачи?

5. Возрастающая ориентация на человека.

По мере развития вычислительной техники и наработки программного обеспечения происходит постепенный уход от машинно-ориентированного программирования к концепциям и метафорам, отражающим человеческое понимание мира. Так мы переходим от программирования путем переключения тумблеров, через ассемблеры, процедурные и объектно-ориентированные языки к языкам разработки агентов и многоагентных систем. Иначе говоря, на каждом последующем этапе развития разработчики пишут программы в терминах все более высокоуровневых абстракций, которые находятся все дальше от машинного кода и все ближе к человеческому языку.

Помимо перечисленных социально-технологических факторов, перед человечеством также стоит ряд практических задач, решение которых без привлечения теории агентов и многоагентных систем обойдется либо слишком дорого, либо попросту невозможно. Примерами подобных задач являются следующие.

1. Моделирование поведения социальных систем с целью проверки теорий, описывающих это поведение:

- для построения планов эвакуации;

- для координации действия спасателей;

- для управления движением;

- для управления различными предприятиями, организациями, городами, странами;

- для проведения социологических исследований;

- для проведения экономического моделирования рынков;

- для проведения экологических и биологических исследований;

- и т.д.

2. Задачи логистики.

3. Задачи оптимизации поточных линий.

4. Качественный поиск информации в WEB.

5. Ведение военных действий с применением боевых роботов.

6. Автономное управление космическими аппаратами.