- •2.Алгоритм методики концептуального анализа структур действий.

- •3.Экспертные системы (эс): определение, назначение эс, обобщенная структура классической эс, назначение отдельных блоков, достоинства и недостатки экспертных систем.

- •4.Технология разработки эс: этапы и стадии проектирования.

- •5.Нечеткая логика: нечеткое множество, функция принадлежности, операции над нечеткими множествами. Нечеткие отношения. Операции над нечеткими отношениями.

- •6.Лингвистическая переменная: определение, структура, связь с нечеткими множествами.

- •7.Рассуждения на нечетких множествах. Правила нечеткой импликации. Примеры.

- •8.Нечетко-логические экспертные системы: обобщенная структурная схема, назначение отдельных модулей, пример функционирования.

- •9.Способы суперпозиции и дефаззификации в процессе нечеткого логического вывода.

- •10.Основы нечеткой арифметики: правила выполнения арифметических операций с нечеткими числами, пример.

- •11.Онтологии и онтологические системы: определение, назначение, структура. Виды онтологий. Отличие онтологий от баз данных. Языки представления онтологических знаний. Примеры онтологических систем.

- •12.Агенты и мас: определения, обобщенная структурная схема агента и мас, области применения агентов и мас.

- •13.Агенты и среды функционирования агентов: определения, свойства среды функционирования, примеры сред, обладающих разными свойствами.

- •14.Понятие агента и мас: определение, отличие агента от объекта и экспертной системы.

- •15.Варианты структурной организации агентов: структурные схемы простого рефлексного агента и агента с моделью внешней среды, сравнение функциональных возможностей.

- •16.Варианты структурной организации агентов: структурные схемы агента с моделью внешней среды и агента с функцией полезности, сравнение функциональных возможностей.

- •17.Варианты структурной организации агентов: структурные схемы агента с функцией полезности и обучающегося агента, сравнение функциональных возможностей.

- •18.Понятие агента и мас: определение, критерии целесообразности применения многоагентного подхода для решения задач.

- •19.Агенты, как целеустремленные системы: bdi-модель агента, обоснование целесообразности ее использования на примерах, уровни целеустремленности агентов.

- •20.Технологии агентно-ориентированного анализа и проектирования: классификация, технология проектирования агентов на основе концептуального анализа структур действий.

- •21.Типичные проблемы («подводные камни»), с которыми сталкиваются разработчики мас.

- •22.Проблема кооперации агентов: необходимость кооперации, общие свойства протоколов ведения переговоров, необходимые составляющие переговорного процесса.

- •23.Аукционы как переговоры с целью распределения ресурсов: классификация аукционов; основные варианты проведения аукционов – английский, голландский; проблемы лжи и сговора при проведении аукционов.

- •24.Задачно-ориентированные переговоры: формализация переговорного процесса и стратегия ведение переговоров по протоколу последовательных уступок.

- •25.Классификация языковых средств описания агентов на различных уровнях абстракции, назначение отдельных групп языков.

- •26.Мобильные агенты: определение, назначение, обобщенная структурная схема, основные понятия теории мобильных агентов. Пример решения задачи.

- •27.Стандартные языки взаимодействия агентов: kqml, kif – назначение, структура сообщений, примеры сообщений.

- •28.Структура мас как программной системы в среде Jason: структура программы агента, структура программы среды функционирования, структура файла проекта.

- •Имя события : Контекстные ограничения

Оглавление

1.Инженерия знаний: определение, классификация методов инженерии знаний, понятие концептуальной модели предметной области, понятие ситуационного пространства, постановка задачи для интеллектуальной системы. 3

2.Алгоритм методики концептуального анализа структур действий. 4

3.Экспертные системы (ЭС): определение, назначение ЭС, обобщенная структура классической ЭС, назначение отдельных блоков, достоинства и недостатки экспертных систем. 5

4.Технология разработки ЭС: этапы и стадии проектирования. 6

5.Нечеткая логика: нечеткое множество, функция принадлежности, операции над нечеткими множествами. Нечеткие отношения. Операции над нечеткими отношениями. 7

6.Лингвистическая переменная: определение, структура, связь с нечеткими множествами. 9

7.Рассуждения на нечетких множествах. Правила нечеткой импликации. Примеры. 10

8.Нечетко-логические экспертные системы: обобщенная структурная схема, назначение отдельных модулей, пример функционирования. 12

9.Способы суперпозиции и дефаззификации в процессе нечеткого логического вывода. 14

10.Основы нечеткой арифметики: правила выполнения арифметических операций с нечеткими числами, пример. 14

11.Онтологии и онтологические системы: определение, назначение, структура. Виды онтологий. Отличие онтологий от баз данных. Языки представления онтологических знаний. Примеры онтологических систем. 15

12.Агенты и МАС: определения, обобщенная структурная схема агента и МАС, области применения агентов и МАС. 16

13.Агенты и среды функционирования агентов: определения, свойства среды функционирования, примеры сред, обладающих разными свойствами. 17

14.Понятие агента и МАС: определение, отличие агента от объекта и экспертной системы. 18

15.Варианты структурной организации агентов: структурные схемы простого рефлексного агента и агента с моделью внешней среды, сравнение функциональных возможностей. 18

16.Варианты структурной организации агентов: структурные схемы агента с моделью внешней среды и агента с функцией полезности, сравнение функциональных возможностей. 18

17.Варианты структурной организации агентов: структурные схемы агента с функцией полезности и обучающегося агента, сравнение функциональных возможностей. 18

18.Понятие агента и МАС: определение, критерии целесообразности применения многоагентного подхода для решения задач. 23

19.Агенты, как целеустремленные системы: BDI-модель агента, обоснование целесообразности ее использования на примерах, уровни целеустремленности агентов. 25

20.Технологии агентно-ориентированного анализа и проектирования: классификация, технология проектирования агентов на основе концептуального анализа структур действий. 26

21.Типичные проблемы («подводные камни»), с которыми сталкиваются разработчики МАС. 28

22.Проблема кооперации агентов: необходимость кооперации, общие свойства протоколов ведения переговоров, необходимые составляющие переговорного процесса. 28

23.Аукционы как переговоры с целью распределения ресурсов: классификация аукционов; основные варианты проведения аукционов – английский, голландский; проблемы лжи и сговора при проведении аукционов. 29

24.Задачно-ориентированные переговоры: формализация переговорного процесса и стратегия ведение переговоров по протоколу последовательных уступок. 30

25.Классификация языковых средств описания агентов на различных уровнях абстракции, назначение отдельных групп языков. 32

26.Мобильные агенты: определение, назначение, обобщенная структурная схема, основные понятия теории мобильных агентов. Пример решения задачи. 33

27.Стандартные языки взаимодействия агентов: KQML, KIF – назначение, структура сообщений, примеры сообщений. 34

28.Структура МАС как программной системы в среде Jason: структура программы агента, структура программы среды функционирования, структура файла проекта. 35

1.Инженерия знаний: определение, классификация методов инженерии знаний, понятие концептуальной модели предметной области, понятие ситуационного пространства, постановка задачи для интеллектуальной системы.

Инженерия знаний— область наук об искусственном интеллекте, связанная с разработкой экспертных систем и баз знаний. Изучает методы и средства извлечения, представления, структурирования и использования знаний.

Построение базы знаний включает три этапа:

- описание предметной области;

- выбор модели представления знаний;

- приобретение знаний.

Методы инженерии знаний

1)Онтология — это точная спецификация некоторой области, которая включает в себя словарь терминов предметной области и множество логических связей (типа «элемент-класс», «часть-целое»), которые описывают, как эти термины соотносятся между собой. Фактически это иерархический понятийный скелет предметной области.

На основе онтологий возможно построение когнитивных карт.

2)Когнитивная карта (от лат. cognitio — знание, познание) — образ знакомого пространственного окружения.

Когнитивные карты создаются и видоизменяются в результате активного взаимодействия субъекта с окружающим миром. При этом могут формироваться когнитивные карты различной степени общности, «масштаба» и организации (например, карта-обозрение или карта-путь в зависимости от полноты представленности пространственных отношений и присутствия выраженной точки отсчета). Карта-путь - последовательное представление связей между объектами по определенному маршруту, а карта-обозрение - одновременное представление пространственного расположения объектов.

Когнитивная карта может быть визуализирована в виде множества вершин, каждая из которых соответствует одному фактору или элементу картины мира индивида. Дуга, связывающая вершины А и В, соответствует причинно-следственной связи А → В, где А - причина, В - следствие.

3)Семантическая сеть (предметная область в виде понятий и отношений)— информационная модель предметной области, имеющая вид ориентированного графа, вершины которого соответствуют объектам предметной области, а дуги (рёбра) задают отношения между ними. Объектами могут быть понятия, события, свойства, процессы. Таким образом, семантическая сеть является одним из способов представления знаний. В названии соединены термины из двух наук: семантика в языкознании изучает смысл единиц языка, а сеть в математике представляет собой разновидность графа — набора вершин, соединённых дугами (рёбрами). В семантической сети роль вершин выполняют понятия базы знаний, а дуги (причем направленные) задают отношения между ними. Таким образом, семантическая сеть отражает семантику предметной области в виде понятий и отношений.

Концептуальная модель — модель предметной области, состоящей из перечня взаимосвязанных понятий, используемых для описания этой области, вместе со свойствами и характеристиками, классификацией этих понятий, по типам, ситуациям, признакам в данной области и законов протекания процессов в ней.

Ситуационное пространство – пространство состояний, граф. Описывает множество состояний предметной области.

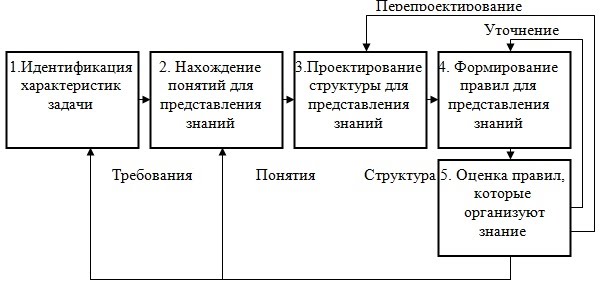

Этапы проектирования ИИС

1. Идентификация определения задач и идентификация их характеристик. Разрабатывается техническое задание на проектируемую систему, ограничивается круг пользователей системы.

2. Выделение главных концепций предметной области, которые отражают знания круга экспертов. Инженер знаний определяет формальные средства представления знаний и процедуры получения решений. Выявляются и формулируются понятия, определяющие выбор характерной схемы представления знаний эксперта о предметной области. Основным источником знаний о проблемной области является человек-эксперт, книги, технологические описания, инструкции, документы, методы «мозгового штурма», методы автоматизированного заполнения БЗ. Другим важным источником знаний является Интернет (традиционный поиск необходимой информации и знаний, а также интеллектуальные агенты (программные роботы)).

3 . Выбор формализма представления знаний и определение механизма вывода решений. Разработанная структура для представления знаний является основой для реализации следующего этапа — непосредственного построения базы знаний системы.

4. Выбор или разработка языка представления знаний. После того как правила сформулированы и представлены на выбранном языке представления, они заносятся инженером знаний в БЗ.

5. Тестирование системы путем решения конкретных проверочных задач.

2.Алгоритм методики концептуального анализа структур действий.

Методика анализа концептуальных структур действий подразумевает

выполнение следующих шагов:

1. Определение действия (процесса), соответствующего постановке задачи (в общем случае таких действий может быть несколько, тогда они анализируются последовательно). КСД, соответствующая этому действию, является корневой схемой, т.е. самой общей (абстрактной), и считается схемой «нулевого» уровня. Построение этой схемы является очень важным моментом методики, так как это показывает, с чего начать, дает отправную точку для проведения системно-концептуального анализа.

2. Анализ содержания и условий выполнения корневого действия, определение на основе этого его концептуальной структуры (субъекта действия, объекта действия, возможных компонентов действия), свойств соответствующих объектов и отношений между ними.

3. Анализ условий выполнения данного действия и определение на основе этого возможных поддействий данного действия.

4. Последовательный анализ поддействий до получения конечных (элементарных) действий.

Процесс анализа заканчивается, когда не осталось непроанализированных условий и по каждому условию получен четкий ответ о причинах его формирования: выполнение поддействия или на основе данных, поступающих от пользователя.

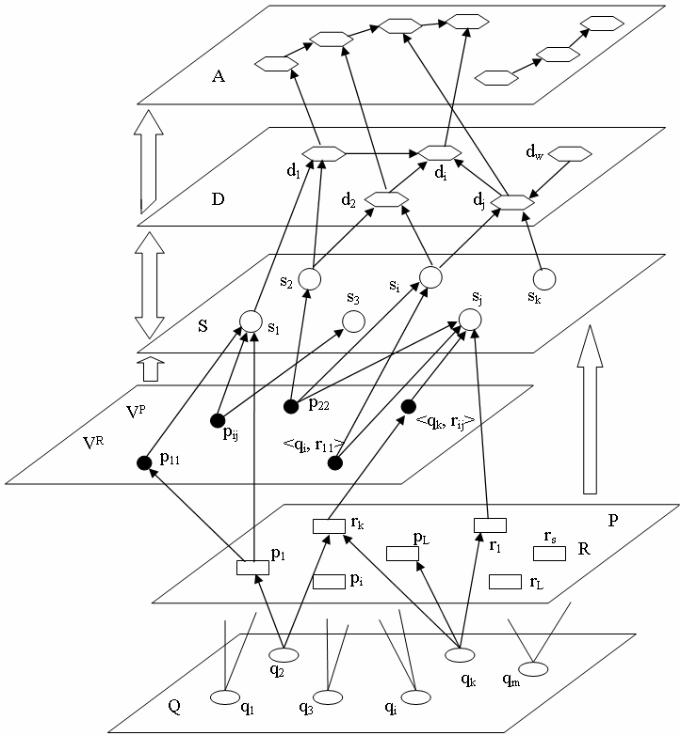

Рис.2. Структура понятийного пространства

3.Экспертные системы (эс): определение, назначение эс, обобщенная структура классической эс, назначение отдельных блоков, достоинства и недостатки экспертных систем.

Экспертная система (ЭС) - это компьютерная программа, которая моделирует рассуждения человека-эксперта в некоторой определенной области и использует для этого базу знаний, содержащую факты и правила об этой области, специальную процедуру логического вывода.

Назначение ЭС: ЭС предназначены для так называемых неформализованных задач( обладающих ошибочностью, неоднозначностью, неполнотой и противоречивостью исходных данных или знаний о предметной области и решаемой задаче и т.д.), т.е. ЭС не отвергают и не заменяют традиционного подхода к разработке программ, ориентированного на решение формализованных задач.

ЭС и системы искусственного интеллекта отличаются от систем обработки данных тем, что в них в основном используются символьный (а не числовой) способ представления, символьный вывод и эвристический поиск решения (а не исполнение известного алгоритма).

Достоинства ЭС:

1)постоянство – ЭС ничего не забывают, в отличие от человека;

2)воспроизводимость – можно делать множество копий, а не тратить время на обучение экспертов;

3)эффективность – может увеличить производительность и уменьшить затраты;

4)документация – можно документировать процесс решения;

5)законченность – ЭС может выполнять обзор всех транзакций, a человек-эксперт сможет сделать обзор только отдельной выборки;

6)своевременность - погрешности в конструкциях и-или могут быть своевременно найдены;

7)широта - могут быть объединены знания многих экспертов, что дает системе больше широты, чем с вероятно может достичь один человек.

Недостатки ЭС:

1)здравый смысл – еще не известно, как заложить здравый смысл в экспертные системы;

2)творческий потенциал - Человек-эксперт может реагировать творчески на необычные ситуации, экспертные системы не могут;

3)обучение - Человек-эксперт автоматически адаптируются к изменению среды; экспертные системы нужно явно модифицировать;

4)сенсорный опыт - Человек-эксперт располагает широким диапазоном сенсорного опыта; экспертные системы в настоящее время основаны на вводе символов.

Структура экспертных систем

Типичная статическая ЭС состоит из следующих основных компонентов (рис. 1.):

решателя (интерпретатора);

рабочей памяти (РП), называемой также базой данных (БД);

базы знаний (БЗ);

компонентов приобретения знаний;

объяснительного компонента;

диалогового компонента.

База данных (рабочая память) предназначена для хранения исходных и промежуточных данных решаемой в текущий момент задачи. Этот термин совпадает по названию, но не по смыслу с термином, используемым в информационно-поисковых системах (ИПС) и системах управления базами данных (СУБД) для обозначения всех данных (в первую очередь долгосрочных), хранимых в системе.

База знаний (БЗ) в ЭС предназначена для хранения долгосрочных данных, описывающих рассматриваемую область (а не текущих данных), и правил, описывающих целесообразные преобразования данных этой области.

Решатель, используя исходные данные из рабочей памяти и знания из БЗ, формирует такую последовательность правил, которые, будучи примененными к исходным данным, приводят к решению задачи.

Компонент приобретения знаний автоматизирует процесс наполнения ЭС знаниями, осуществляемый пользователем-экспертом.

Объяснительный компонент объясняет, как система получила решение задачи (или почему она не получила решение) и какие знания она при этом использовала, что облегчает эксперту тестирование системы и повышает доверие пользователя к полученному результату.

Диалоговый компонент ориентирован на организацию дружественного общения с пользователем как в ходе решения задач, так и в процессе приобретения знаний и объяснения результатов работы.