- •Характеристика спортивных игр как средства физического воспитания. Классификация спортивных игр.

- •Роль и место подвижных игр в системе физического воспитания.

- •Общность и отличие спортивных и подвижных игр.

- •Методика проведения подвижных игр.

- •Особенности проведения подвижных игр с детьми младшего, среднего и старшего школьного возраста.

- •Основная направленность спортивных игр (оздоровительная, воспитательная и образовательная).

- •Особенности методики использования спортивных игр на уроках физической культуры и здоровья (программное содержание, типы занятий и методика их проведения).(не то!)

- •Особенности проведения урока по спортивным играм в (характерные черты, особенности проведения частей урока).

- •Структура и содержание плана-конспекта урока по спортивным играм.

- •Общие педагогические требования, особенности и задачи учебно-тренировочного процесса с юными спортсменами по спортивным играм.

- •Планирование и учёт учебно-тренировочной работы по спортивным играм. Документы планирования и учёта.

- •Общая и специальная физическая подготовка в спортивных играх (значение, содержание).

- •Цель, задачи, методы и средства физической подготовки игроков в спортивных играх.

- •Техническая подготовка в спортивных играх и ее содержание на примере одного вида спорта (баскетбола, волейбола, гандбола, футбола).

- •16.1. Техническая подготовка баскетболистов.

- •16.2. Техническая подготовка футболистов

- •Последовательность изучения технических приемов в спортивных играх на примере одного вида спорта(баскетбола, волейбола, гандбола, футбола). Схема изучения отдельного технического приема.

- •17.1. Последовательность изучения технических приемов в спортивных играх на примере одного вида спорта(баскетбола, волейбола, гандбола, футбола). Схема изучения отдельного технического приема.

- •17.2. Последовательность изучения технических приемов в спортивных играх на примере одного вида спорта(баскетбола, волейбола, гандбола, футбола). Схема изучения отдельного технического приема

- •Тактическая подготовка в спортивных играх и ее содержание на примере одного вида спорта (баскетбола, волейбола, гандбола, футбола).

- •18.1. Тактическая подготовка в спортивных играх и ее содержание на примере одного вида спорта (баскетбола, волейбола, гандбола, футбола).

- •18.2. Тактическая подготовка в спортивных играх и ее содержание на примере одного вида спорта (баскетбола, волейбола, гандбола, футбола).

- •Психологическая подготовка в спортивных играх: значение, содержание и особенности психологической подготовки детей, юношей и подростков.

- •Разминка: ее направленность и содержание, реакция организма на разминку.

- •Управление командой на соревнованиях по спортивным играм.

- •Типичные особенности методики обучения двигательным действиям и развития физических качеств на занятиях по спортивным и подвижным играм.

- •Общие основы обучения техническим приемам в спортивных играх (характеристика этапов).

- •Методы обучения в спортивных играх (теоретические и практические).

- •27.Классификация техники игры в спортивных играх (на примере баскетбола, волейбола, гандбола, футбола).

- •27.1. Классификация техники игры в спортивных играх (на примере баскетбола, волейбола, гандбола, футбола).

- •27.2. Классификация техники игры в спортивных играх (на примере баскетбола, волейбола, гандбола, футбола).

- •28.Классификация передач в баскетболе, волейболе, гандболе, футболе, методика обучения (на примере одного способа).

- •28.1.Классификация передач в баскетболе, волейболе, гандболе, футболе, методика обучения (на примере одного способа).

- •28.2. Классификация передач в баскетболе, волейболе, гандболе, футболе, методика обучения (на примере одного способа).

- •29.Техника остановок двойным шагом и прыжком в баскетболе (тройным шагом и прыжком в гандболе), методика обучения.

- •31.Передача мяча одной рукой в баскетболе (гандболе): техника и методика обучения.

- •32.Разновидности ведения мяча в баскетболе, футболе, методика обучения (на примере одного способа).

- •30.1. Разновидности ведения мяча в баскетболе, футболе, методика обучения (на примере одного способа).

- •33.Методика обучения броску мяча одной рукой от плеча в баскетболе (одной рукой в гандболе): типичные ошибки при выполнении, их предупреждение и исправление.

- •34.Техника броска мяча в прыжке в баскетболе (гандболе), методика обучения.

- •35. Техника противодействия и овладения мячом в баскетболе, методика обучения.

- •Техника перемещений в волейболе, методика обучения.

- •Обманные действия игрока на примере баскетбола, волейбола, футбола.

- •35.1. Обманные действия игрока на примере баскетбола, волейбола, футбола.

- •35.2. Обманные действия игрока на примере баскетбола, волейбола, футбола.

- •Техника передачи мяча двумя руками снизу в волейболе (разновидности, основы и детали техники), методика обучения.

- •Техника перемещений в футболе, методика обучения.

- •Техника ударов по мячу ногой в футболе, методика обучения.

- •Техника ударов по мячу головой в футболе, методика обучения.

- •Техника игры вратаря в футболе (гандболе), методика обучения.

- •Тактика игры и ее классификация (на примере баскетбола, волейбола, гандбола, футбола

- •47.1. Тактика игры и ее классификация (на примере баскетбола, волейбола, гандбола, футбола

- •47.2. Тактика игры и ее классификация (на примере баскетбола, волейбола, гандбола, футбола

- •Характеристика средств и методов обучения тактике (на примере баскетбола, волейбола, гандбола, футбола).

- •48.1. Характеристика средств и методов обучения тактике (на примере баскетбола, волейбола, гандбола, футбола).

- •48.2. Характеристика средств и методов обучения тактике (на примере баскетбола, волейбола, гандбола, футбола).

- •Особенности тактики игры в нападении (на примере баскетбола, волейбола, гандбола, футбола): индивидуальные действия, групповые и командные взаимодействия.

- •49.1. Особенности тактики игры в нападении (на примере баскетбола, волейбола, гандбола, футбола): индивидуальные действия, групповые и командные взаимодействия

- •49.2. Особенности тактики игры в нападении (на примере баскетбола, волейбола, гандбола, футбола): индивидуальные действия, групповые и командные взаимодействия

- •Особенности тактики игры в защите (на примере баскетбола, волейбола, гандбола, футбола): индивидуальные действия, групповые и командные взаимодействия.

- •50.1. Особенности тактики игры в защите (на примере баскетбола, волейбола, гандбола, футбола): индивидуальные действия, групповые и командные взаимодействия

- •50.2. Особенности тактики игры в защите (на примере баскетбола, волейбола, гандбола, футбола): индивидуальные действия, групповые и командные взаимодействия

- •Характеристика систем позиционного нападения в баскетболе (волейболе, гандболе, футболе), их варианты.

- •Система быстрого нападения в баскетболе (гандболе, футболе):сущность и методика обучения.

- •52.1. Система быстрого нападения в баскетболе (гандболе, футболе):сущность и методика обучения.

- •Характеристика систем розыгрыша в спортивных играх.

- •Меры безопасности при обучении в спортивных играх, профилактика травматизма. Оказание первой помощи.

- •История развития спортивных игр в мире и республике беларусь (на примере баскетбола, волейбола, футбола).

- •55.1. История развития спортивных игр в мире и республике беларусь (на примере баскетбола, волейбола, гандбола, футбола).

- •55.2. История развития спортивных игр в мире и Республике Беларусь (на примере баскетбола, волейбола, гандбола, футбола).

- •Современные правила игры и методика судейства (на примере баскетбола, волейбола, гандбола, футбола).

- •56.1. Современные правила игры и методика судейства (на примере баскетбола, волейбола, гандбола, футбола

- •56.2. Современные правила игры и методика судейства (на примере баскетбола, волейбола, гандбола, футбола

- •Судейство в спортивных играх: состав судейской коллегии, бригады, функции судей (на примере баскетбола, волейбола, гандбола, футбола).

- •57.1. Судейство в спортивных играх: состав судейской коллегии, бригады, функции судей (на примере баскетбола, волейбола, гандбола, футбола).

- •57.2. Судейство в спортивных играх: состав судейской коллегии, бригады, функции судей (на примере баскетбола, волейбола, гандбола, футбола).

- •Разновидности и характеристика соревнований по спортивным играм.

- •Организация проведения соревнований по спортивным играм.

- •Положение о соревнованиях по спортивным играм.

- •Системы розыгрыша соревнований. Способы рассеивания команд на подгруппы. Определение количества игр, туров при различных системах розыгрыша.

- •Проведение соревнований по круговой системе с чередованием и без чередования полей. Составление таблицы результатов для 11. Команд. Преимущества и недостатки данной системы.

- •Характеристика круговой системы розыгрыша в спортивных играх, её варианты (составить расписание на 11 команд).

- •Смешанная система розыгрыша, её варианты (на примере 18 команд).

- •Жестикуляция судей в спортивных играх (на примере баскетбола, волейбола, гандбола, футбола)

Системы розыгрыша соревнований. Способы рассеивания команд на подгруппы. Определение количества игр, туров при различных системах розыгрыша.

В практике спортивных игр, как уже упоминалось, сложились три способа (системы) проведения соревнований (розыгрыша): кру¬говой, с выбыванием после поражения и комбинированный (сме¬шанный). Выбор способа розыгрыша зависит от задач и масштаба соревнований, количества участвующих команд (спортсменов),

24

спортивных сооружений, уровня подготовленности (разряда) учас¬тников, сроков и др.

Каждому способу (системе) присущ порядок составления кален¬даря (расписания) встреч участников соревнования - команды или спортсмена в индивидуальных играх. Перед составлением календа¬ря встреч проводится жеребьевка, по результатам которой каж¬дый участник (команда, спортсмен в индивидуальных играх) по¬лучает определенный номер. Для удобства далее применяется тер¬мин «команда».

Круговой способ

Каждая команда по очереди играет со всеми остальными. Побе¬дительницей считается команда, выигравшая наибольшее число встреч. Одновременно выявляют (по числу выигранных встреч) и последующие места, занятые командами. При этом способе наи¬более объективно выявляется победитель. При любом результате команды играют со всеми участниками, что положительно влияет на приобретение соревновательного опыта и рост спортивного ма¬стерства. Однако этот способ занимает много времени, особенно если соревнования проводятся в два круга или более.

При круговом способе количество дней соревнования при не¬четном количестве команд будет совпадать с числом участников, при четном - на один день меньше этого числа (х = п; х - п - 1, соответственно), где х - количество игровых дней, п - число уча¬ствующих команд.

Количество игр при круговом способе в один круг определяется по формуле

где х - количество встреч; п - количество команд; (л -1) - число игр, которое должна провести каждая команда; 2 - показатель того, что одна игра засчитывается двум командам.

В спортивных играх важное значение имеет место проведения встреч: на своем поле или поле соперника. Календарь может состав¬ляться с учетом этого, требования - с чередованием полей или без чередования полей.

Способ с чередованием полей. По таблице определяют, какие но¬мера команд встречаются между собой в каждый день соревнова¬ний. Команда, номер которой указан первым, играет на своем поле. Если число команд-участниц нечетное, то команда, рядом с номе¬ром которой указан номер в скобках (он обозначает недостающую команду), в данный день свободна от игр.

Таблицу для любого числа команд можно составить самостоя¬тельно (рис. 3). Число играющих команд делят пополам и пишут столбиками цифры, начиная со второй половины, причем если чис¬ло команд-участниц нечетное, то на 2 делят очередную четную циф-

ру. Например, играют 7 команд. Следующую за 7-й четную цифру 8 делят на 2 и пишут столбиками цифры, начиная со второй половины, т.е. с 5:

5. 6. 7.

При четном числе команд-участниц последнюю цифру не пишут. Рядом с написанным таким образом столбцом цифр проводят вертикальную линию и под ней пишут цифру 1, а в столбике (снизу вверх) - следующие по порядку цифры 2, 3, 4. Вновь проводят вертикальную линию и над ней пишут очередную цифру (в данном случае - 5) и т. д., помещая очередную цифру то под линией, то над ней и так до тех пор, пока не возникает необходимость поставить цифру 1 над линией.

Цифры, которые окажутся под и над линиями, при нечетном числе команд-участниц показывают номера команд, свободных в данный игровой день от выступлений. Если число команд-участниц четное, эти цифры образуют с последней четной одну из пар данного игрового дня. Например:

1-8,8-5,2-8,8-6 ит.д.

26

Цифры, расположенные по обе стороны каждой линии, показывают номера игровых пар; причем цифры справа от линии обозна-

чают номера команд, играющих на своих площадках, а цифры слева - номера команд, играющих на полях соперников.

Цифры под линиями также обозначают команды, играющие на своих полях; цифры над линиями - команды, играющие на полях соперников. Каждая пара соседних столбиков образует очередной игровой день.

Способ без чередования полей применяется, когда соревнования проводятся на одних и тех же сооружениях. Таблица составляется для четного количества команд, при нечетном последнюю «четную» цифру заменяет ноль.

Все участвующие команды делятся на два столбца пополам: первая половина записывается сверху вниз, вторая снизу вверх. Номера попарно составляют первый игровой день. Для определения последующих дней и пар производят передвижение номеров против

часовой стрелки, оставляя первый номер на месте. Может быть два варианта расположения номеров (рис. 4).

При нечетном количестве команд, например 5, вместо номера 6 проставляется 0 - команда в этой паре не играет (выходная).

При большом количестве команд и ограниченном времени соревнования проводятся в два этапа: предварительные и финальные игры. Например, 18 команд делятся на три подгруппы по 6 команд. Занявшие 1-2-е место в подгруппах образуют финальную группу, где разыгрываются 1-6-е место. Занявшие 3-е и 4-е места разыгрывают 7-12-е места и занявшие 5-6-е место разыгрывают места с 13-го по 18-е. Можно разделить на 6 подгрупп по 3 команды. Занявшие первые места разыгрывают места с 1-го по 6-е, вторые -с 7-го по 12-е, третьи места - с 13-го по 18-е. Результаты предварительных игр засчитываются в финале.

Для участия в финале жеребьевка проводится таким образом, что в первый игровой день включаются в пары сыгравшие команды в предварительных играх и этот день считается сыгранным. Все последующие дни календаря составляются по описанным выше способам с учетом номеров, полученных при жеребьевке. По этому принципу составляются финальные группы для определения последующих мест.

Для распределения команд по подгруппам, примерно равных по силам, применяют способ «рассеивания»: по жребию или «змейкой» с учетом результатов предыдущих соревнований (прошлогодних и др.).

Рассеивание жребием, например, на три подгруппы: 1, 2 и 3 места рассеиваются жребием по этим подгруппам, затем так же 4, 5 и 6 места и т.д. Для всех остальных проводится общая жеребьевка.

Рассеивание змейкой производится следующим образом: на основании занятых мест на предыдущих (прошлогодних), например 8 команд на две и три подгруппы (рис. 5).

В спортивных играх результаты соревнований определяются по сумме набранных очков в соответствии с оценочными шкалами: начисление очков за победу, ничью (в играх, где это возможно), поражение и неявку на соревнование. При наличии ничьих возмож¬ны варианты: первый - за победу - 3 очка, ничью - 2, поражение -1 и неявка - 0; второй - за победу - 2, ничью - 1, поражение и неяв¬ка - 0. В играх, где ничьих не может быть: за победу - 2 очка, пора¬жение - 1 и неявка - 0.

В спортивных играх проводятся соревнования, в которых уча-ствует несколько команд («клубный зачет») - две и больше, напри¬мер студенческих; детско-юношеских - несколько возрастных групп; взрослых и детско-юношеских и т.п. Победителем считается кол¬лектив, в сумме набравший большее количество очков. Возможен при этом зачет по каждой категории команд в отдельности.

При клубном зачете старшие (по возрасту, уровню подготовлен¬ности) получают большее количество очков, например, при четырех командах первая за победу получает 4 очка, вторая - 3, третья - 2 и четвертая -1. Возможен вариант, когда команды разделяют 2 очка, при четырех командах это 8, 6, 4 и 2. За ничьи начисляется полови¬на очков, в первом случае 2; 1,5; 1,0; 0,5 очка соответственно. За поражение и неявку команда не получает очков (0).

Варианты начисления очков могут использоваться, например, для стимулирования подготовки юных спортсменов, в этом случае за победу детско-юношеским командам начисляется столько же оч¬ков, сколько взрослым и т.п.

Для учета результатов соревнований по круговому способу при¬меняется таблица, в которой отражается вся необходимая инфор¬мация с учетом специфики спортивной игры (рис. 6).

При проведении соревнований в два круга каждая клетка делит¬ся горизонтальной линией на две части. В клетках отражаются ре¬зультат встречи двух команд и положенные очки, первым простав¬ляется результат команды, которой «принадлежит» клетка. Напри¬мер, команда 1 выиграла у команды 2 со счетом 3:1 (в футболе), ей записывается результат 3:1 и 2 очка, а сопернику записывают 1:3

и 0 очков. При проведении соревнований с клубным зачетом в со¬ответствующих клетках проставляются аналогичным порядком ре¬зультаты всех команд.

Способ с выбыванием

При проведении соревнований способом с выбыванием каждая команда выбывает после первого (второго) проигрыша.

30

Составляя расписание игр и таблицы соревнований, порядковый номер команды в таблице определяют жеребьевкой. Если число уча¬ствующих команд удваивается (4,8,16,32 и т.д.), то названия команд располагают в таблице сверху вниз в порядке, определенным жреби¬ем. Первая команда играет со второй, третья — с четвертой и т.д. В игру вступают все команды-участницы (рис. 7). Победители пер¬вого этапа играют между собой (также попарно) в порядке сверху вниз. Этап, в котором встречаются 8 команд, называют четвертьфи-

налом; этап встреч четырех команд - полуфиналом и, наконец, ре¬шающие матчи двух лучших команд - финалом. Команда, выиграв¬шая финальную встречу, становится победительницей соревнований.

Если число участвующих команд не кратно двум, то часть из них (в зависимости от номеров, полученных в жеребьевке) вступает в игру со второго этапа. Число команд, играющих на первом этапе, определяют по формуле (п - 2х) 2, где п - число команд-участниц; Л: - степень, дающая число, максимально приближенное к п. Напри¬мер, если в соревнованиях участвуют 11 команд (рис. 8), то в пер¬вый день встречаются 6 команд: (11-8)2.

Количество игр при способе с выбыванием определяют по фор¬муле х = (п - \)т, где х - количество игр, п - число участвующих команд, т - количество поражений, при котором команда выбыва¬ет из соревнований. Например, при 8 командах: с выбыванием пос¬ле одного поражения будет 7 игр, после двух поражений - 14 и т.д.

Количество игровых дней определяется по формулам: первая х = и, где х - количество дней при способе выбывания после одно¬го поражения, п - степень числа 2 из общего количества участвую¬щих команд. Например, при 4 командах количество игровых дней будет 2 (вторая степень числа 2); вторая х = п +1, где х - количество дней при способе после одного поражения, и + 1 - степень числа 2 плюс единица, при 6 командах количество дней будет 2 + 1 = 3.

Для команд, вступающих в игру со второго этапа, отводят край¬ние верхние и нижние номера. Все номера распределяют, как и для играющих на первом этапе, поровну между командами из верхней и нижней половин таблицы. Если число участвующих команд не¬четное, то команд, вступающих в игру со второго этапа, в нижней

31

половине таблицы будет на одну больше, чем в верхней. Пар, игра^ ющих на первом этапе, наоборот, будет на одну больше в верхней половине таблицы.

Число команд, вступающих в соревнование со второго этапа, их расстановка в верхней и нижней половинах таблицы, а также число команд, играющих в первом этапе, приведены в таблице 1.

При проведении жеребьевки применяют рассеивание наиболее сильных команд по верхней и нижней половинам сетки, чтобы они не встретились вначале соревнований (например, двум сильней¬шим командам по жребию определяют первый и последний номе¬ра таблицы).

В первый день соревнований игры проводятся на поле с нечет¬ными номерами, во второй на поле соперника или по жребию, если предыдущие игры они провели на своем или «чужом» поле. Место финальной игры определяется положением о соревновании.

Календарь игр по способу выбывания после второго положения состоит из основной и дополнительной сеток (рис. 9). Команды, получившие одно поражение, продолжают играть по дополнитель¬ной сетке до второго поражения. Количество игровых дней и игр увеличивается в два раза; если в финальной игре победит команда из дополнительной сетки, то финал проводится повторно.

Таблицей учета результатов при проведении соревнований по способу выбывания служат сетки с наименованием команд соглас¬но жеребьевке и проставлением результата встреч (см. рис. 6 - 8).

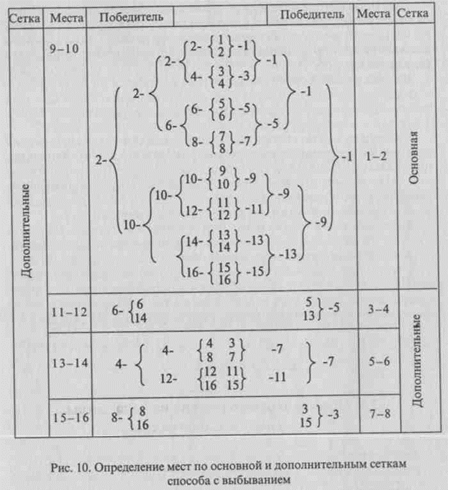

Способ с выбыванием выявляет одного победителя, занявшего первое место, все остальные выбывают как проигравшие. С опреде¬ленной долей условности можно определить и последующие места при помощи дополнительных игр, как это показано на рисунке 10.

Комбинированный (смешанный) способ розыгрыша

Этот способ основан на сочетании кругового способа и способа с выбыванием. При смешанном способе одна часть соревнования -предварительная или заключительная - проводится по круговому способу, другая по способу с выбыванием. Этот способ позволяет в относительно небольшой срок провести соревнования с участием большого количества команд.

Возможны несколько вариантов смешанного способа. Первый вариант: команды делятся на две подгруппы, в которых игры про-водятся по круговому способу (предварительная часть), затем в зак-лючительной части проводятся стыковые игры, где определяются 1-2, 3-4, 5-6 и 7-8-е места. Второй вариант: команды делятся на

4 подгруппы по 4 и более команд, предварительная часть проводит¬ся по способу выбывания, заключительная - по круговому способу для четырех команд, занявших первое место в подгруппах. Третий вариант: предварительная часть в четырех подгруппах проводится по круговому способу, заключительная часть для четырех победи¬телей - по способу с выбыванием.

ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СИСТЕМЕ С ВЫБЫВАНИЕМ ПОСЛЕ ОДНОГО И ПОСЛЕ ДВУХ ПОРАЖЕНИЙ. СПОСОБЫ ЖЕРЕБЬЁВКИ. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ДАННОЙ СИСТЕМЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА КОМАНД, УЧАСТВУЮЩИХ В ПЕРВОМ ТУРЕ. СОСТАВЛЕНИЕ РАСПИСАНИЯ ИГР ДЛЯ 13 КОМАНД.

Способ с выбыванием

При проведении соревнований способом с выбыванием каждая команда выбывает после первого (второго) проигрыша.

30

Составляя расписание игр и таблицы соревнований, порядковый номер команды в таблице определяют жеребьевкой. Если число уча¬ствующих команд удваивается (4,8,16,32 и т.д.), то названия команд располагают в таблице сверху вниз в порядке, определенным жреби¬ем. Первая команда играет со второй, третья — с четвертой и т.д. В игру вступают все команды-участницы (рис. 7). Победители пер¬вого этапа играют между собой (также попарно) в порядке сверху вниз. Этап, в котором встречаются 8 команд, называют четвертьфи-

налом; этап встреч четырех команд - полуфиналом и, наконец, ре¬шающие матчи двух лучших команд - финалом. Команда, выиграв¬шая финальную встречу, становится победительницей соревнований.

Если число участвующих команд не кратно двум, то часть из них (в зависимости от номеров, полученных в жеребьевке) вступает в игру со второго этапа. Число команд, играющих на первом этапе, определяют по формуле (п - 2х) 2, где п - число команд-участниц; Л: - степень, дающая число, максимально приближенное к п. Напри¬мер, если в соревнованиях участвуют 11 команд (рис. 8), то в пер¬вый день встречаются 6 команд: (11-8)2.

Количество игр при способе с выбыванием определяют по фор¬муле х = (п - \)т, где х - количество игр, п - число участвующих команд, т - количество поражений, при котором команда выбыва¬ет из соревнований. Например, при 8 командах: с выбыванием пос¬ле одного поражения будет 7 игр, после двух поражений - 14 и т.д.

Количество игровых дней определяется по формулам: первая х = и, где х - количество дней при способе выбывания после одно¬го поражения, п - степень числа 2 из общего количества участвую¬щих команд. Например, при 4 командах количество игровых дней будет 2 (вторая степень числа 2); вторая х = п +1, где х - количество дней при способе после одного поражения, и + 1 - степень числа 2 плюс единица, при 6 командах количество дней будет 2 + 1 = 3.

Для команд, вступающих в игру со второго этапа, отводят край¬ние верхние и нижние номера. Все номера распределяют, как и для играющих на первом этапе, поровну между командами из верхней и нижней половин таблицы. Если число участвующих команд не¬четное, то команд, вступающих в игру со второго этапа, в нижней

овине таблицы будет на одну больше, чем в верхней. Пар, игра^ ющих на первом этапе, наоборот, будет на одну больше в верхней половине таблицы.

Число команд, вступающих в соревнование со второго этапа, их расстановка в верхней и нижней половинах таблицы, а также число команд, играющих в первом этапе, приведены в таблице 1.

При проведении жеребьевки применяют рассеивание наиболее сильных команд по верхней и нижней половинам сетки, чтобы они не встретились вначале соревнований (например, двум сильней¬шим командам по жребию определяют первый и последний номе¬ра таблицы).

В первый день соревнований игры проводятся на поле с нечет¬ными номерами, во второй на поле соперника или по жребию, если предыдущие игры они провели на своем или «чужом» поле. Место финальной игры определяется положением о соревновании.

Календарь игр по способу выбывания после второго положения состоит из основной и дополнительной сеток (рис. 9). Команды, получившие одно поражение, продолжают играть по дополнитель¬ной сетке до второго поражения. Количество игровых дней и игр увеличивается в два раза; если в финальной игре победит команда из дополнительной сетки, то финал проводится повторно.

Таблицей учета результатов при проведении соревнований по способу выбывания служат сетки с наименованием команд соглас¬но жеребьевке и проставлением результата встреч (см. рис. 6 - 8).

Способ с выбыванием выявляет одного победителя, занявшего первое место, все остальные выбывают как проигравшие. С опреде¬ленной долей условности можно определить и последующие места при помощи дополнительных игр, как это показано на рисунке 10.

При применении данной системы участники, проигравшие встречу, выбывают из соревнования.

В результате к концу соревнования остается участник, не проигравший ни одной встречи, который и является победителем. Эта система применяется обычно в тех случаях, когда в соревновании участвует большое количество команд. Так, например, для проведения первенства между 64 участниками по круговой системе необходимы многие месяцы, тогда как первенство с таким количеством участников по системе с выбыванием может быть закончено в течение 6 дней.

Таким образом система с выбыванием дает возможность провести соревнование в короткие сроки при большом числе участников, в этом ее положительная сторона.

Однако эта система имеет и ряд недостатков.

Она не дает возможности определить места всех участников за исключением первого и условно второго, а в том случае, когда в соревновании устанавливается три призовых места, то для определения третьего места устраивается дополнительная встреча между участниками, выбывшими из розыгрыша в полуфинале.

К недостаткам этой системы следует отнести и то, что при ее использовании большинство участников соревнования имеет очень малое количество встреч.

При проведении розыгрыша по системе с выбыванием составляется специальная таблица, согласно которой определяется порядок встреч.

Все участники получают в этой таблице определенное место после проведения жеребьевки. Если число участников равно степени двух (4, 8, 16, 32, 64, 128 и т. д.), то все участники соревнования вступают в них с первого дня (табл. 1).

Названия команд (фамилия игроков — в теннисе) располагаются в таблице сверху вниз, друг под другом, в порядке, определенном жребием. Встречаются: первый со вторым, третий с четвертым и т. д., составляя первый круг соревнования. При 8 участниках таких кругов будет три. Победители играют в том же порядке, образуя второй круг, состоящий из двух встреч. Победители этих встреч попадают в последний круг, называемый финалом. Результат финальной игры определяет победителя всего соревнования.

Круг, в котором встречаются четыре игрока, называется полуфиналом. При числе участников свыше 16 круг, ему предшествующий, т. е. в котором встречаются восемь игроков, называется четвертьфиналом.

Когда число участников не представляет степени двух, то часть участников в зависимости от полученных по жеребьевке номеров вступает в соревнование со второго круга. Общее число не участвующих в первом круге равно разнице между ближайшей высшей степенью двух и числом всех участников, число же соревнующихся пар, вступающих в игру с первого круга, равно разнице числа всех участников и ближайшей меньшей степенью двух.

Определение номеров участников, начинающих состязание со второго круга, производится следующим способом. В игру со второго круга вступают крайние номера в верхней и нижней половинах таблицы. При этом, если число всех участников четное, то все вступающие в игру со второго круга, так же как и играющие в первом круге, распределяются поровну в верхней и нижней половинах таблицы 2.

Узнать, какое количество участников вступит в соревнование в первый день, можно при помощи формулы (А—2п) х 2, где А есть условное число всех записавшихся участников, а п будет такая степень двух, при которой мы получим число меньшее, ближайшее к А.

Пример: количество участников А — 12. Раскроем формулу последовательно: (А —2") х 2 = (12 — 23) Х2 = (12 — 8) х 2 = 4 х 2 = 8, Восемь участников первого дня получают средние номера, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10-й, а участники, получившие по жребию верхние и нижние номера, вступают в соревнование со второго дня. Когда число участников нечетное, то количество вступающих в игру со второго круга на единицу больше в нижней половине таблицы, а соревнующихся пар, играющих в первом круге, наоборот, больше на единицу в верхней половине таблицы.

При нечетном количестве, например при 13 участниках, формула последовательно раскрывается так: (13 — 2п) х2 = (13 — 8)х2 = 5 X 2 = 10. Десять участников вступают в соревнование с первого дня, это средние номера, а верхние и нижние вступают со второго дня, причем снизу два, а сверху один (табл. 3). Чтобы исключить возможность встреч сильнейших участников в первых кругах и повысить спортивный интерес в играх последних кругов соревнования, иногда применяют так называемое «рассеивание» сильнейших участников. Оно заключается в том, что сильнейшим участникам, согласно предварительной жеребьевки, отводятся определенные места в разных половинах, четвертях, восьмых таблицы с тем, чтобы они не могли встретиться в первых кругах соревнований.

Как уже было сказано, по системе с выбыванием можно выявить только победителя, занимающего первое место. В тех случаях, когда необходимо или желательно выявить и остальные места участников, проводят дополнительные игры. Участник, выбывший из соревнований в финале, получает второе место, а проигравшие в полуфиналах играют дополнительную игру, и победитель получает третье место, а побежденный — четвертое. Команды, проигравшие в четвертьфинале, играют дополнительно за 5, 6 и 7-е места. Команды, проигравшие в восьмой финала, играют между собой за 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15-е места.

В некоторых случаях систему с выбыванием применяют таким образом, что участники выбывают из соревнования не после первого, а после второго поражения (табл. 4).