- •Краткий конспект лекций по дисциплине «История экономических учений»

- •Тема 1. Предмет и метод истории экономических учений. Экономические воззрения античности и средневековья

- •1. Содержание курса «История экономических учений»

- •2. Структура курса и его методология

- •3. Экономические идеи античного мира

- •4. Особенности формирования экономических взглядов в эпоху феодализма

- •Тема 2. Зарождение экономической науки

- •1. Меркантилизм – первая школа политической экономии

- •2. Физиократизм и его центральные идеи

- •3. Экономические взгляды ф.Кенэ

- •4. Экономические воззрения а.Р.Ж.Тюрго

- •Тема 3. Возникновение классической политической экономии

- •1. Возникновение классической политической экономии и исторические условия ее развития. Основоположники классической школы

- •Экономическое положение Англии в конце 18 и начале 19 века

- •2. Экономические взгляды родоначальников английской и французской классической школы

- •3. Развитие классической политической экономии в произведениях а.Смита

- •4. Совершенствование классической политической экономии в произведениях д.Рикардо

- •Тема 4. Развитие классической традиции в теориях классиков постмануфактурного периода

- •1. Теория компенсации ж.-б. Сэя

- •2. Политэкономия т.Мальтуса. Современное мальтузианство

- •3. Концепция воздержания н.У.Сениора

- •4. Дж.С.Милль и его экономические взгляды

- •Тема 5. «Старая» историческая школа. Экономическое учение марксизма

- •1. «Старая» историческая школа и ее основатели

- •2. Формирование и развитие марксистской политической экономии

- •3. Методология исследования к.Маркса

- •4. Структура и основные проблемы 3-х томов «Капитала».

- •Тема 6. Нетрадиционные экономические теории

- •1. Зарождение математического направления

- •2. Лозаннская школа экономической теории

- •3. «Новая» историческая школа

- •4. Социальная школа экономической теории

- •Тема 7. Маржинализм и формирование неоклассической экономической теории

- •1. Методологические основы маржинализма

- •2. Австрийская школа экономической теории

- •3. Кембриджская школа экономической теории

- •4. Американская школа экономической теории

- •5. Шведская (стокгольмская) школа

- •Тема 8. Эволюция социалистических идей

- •1. Экономические концепции ранних критиков капитализма

- •2. Характеристика утопического социализма

- •3. Экономические концепции социал-демократизма 60-е гг. 19 в.

- •4. Концепция государственного социализма в ссср

- •Тема 9. Кейнсианство и его эволюция

- •1. Исторические предпосылки возникновения кейнсианства

- •2. Экономическое учение Дж.М.Кейнса

- •3. Разновидности кейнсианства

- •4. Кейнсианская экономическая политика и ее кризис

- •Тема 10. Институционализм

- •1. Общая характеристика и возникновение институционального направления

- •2. Социально-психологический институционализм т.Б. Веблена

- •3. Социально-правовой институционализм Дж. Коммонса.

- •4. Эмпирический (конъюнктурно-статистический) институционализм у. Митчелла.

- •Тема 11. Экономические концепции российских и советских ученых

- •5. Экономико-математическое направление в России

- •Тема 12. Возникновение и развитие экономических взглядов в Казахстане

- •1. Особенности номадизма.

- •2. Фольклор как источник экономической мысли в Казахстане. Учение Аль-Фараби, законодательный памятник «Жетi Жаргы».

- •3. Развитие экономической мысли в трудах просветителей-демократов.

- •4. Особенности экономической мысли в Казахстане в 20-30 годы.

- •5. Экономическая мысль в Казахстане на современном этапе. Проблемы перехода к рыночной экономике.

- •Тема 13. Современное развитие экономических доктрин

- •1 Занятие

- •1. Новая концепция неоклассики

- •2. Новая австрийская школа

- •3. Неолиберализм. Теория социального рыночного хозяйства

- •4. Неоконсервативные концепции. Теория предложения и теория рациональных ожиданий.

- •2 Занятие

- •1. Современный монетаризм

- •2. Посткейнсианство

- •3. Новый институционализм

- •4. Современные теории социализма

- •Тема 14. Новые экономические проблемы последней четверти 20 – начала 21 вв.

- •1. Проблема международного разделения труда

- •2. Теория жизненного цикла продукта

- •3. Концепция порочного круга нищеты

- •4. Теория «человеческого капитала»

- •5. Межгосударственная экономическая интеграция

- •6. Теории «переходного периода», «третьего пути» и «трансформации капитализма»

3. Разновидности кейнсианства

Ученики и соратники Дж.А Кейнса - Дж. Робинсон, Н. Колдор, П. Сраффа и другие еще в 40-50 г.г. XX века выступили с критической оценкой теории Кейнса, с попытками развить его теоретические исследования на базе синтеза с другими течениями.

Учение Кейнса впоследствии разделилось на левое кейнсианство и неокейнсианство.

Наиболее видным представителем левого кейнсианства (или Кембриджской школы, как называют это течение некоторые экономисты) была Джоан Робинсон.

Они исследовали проблемы роста заработной платы, как фактора расширения эффективного спроса, ограничения власти монополий и проведения социальных реформ и др. Своеобразие Кембриджской школы - это отказ от основы неоклассической школы производства, использования ресурсов, распределения продуктов и ценообразования.

Этот разрыв проявился, во-первых, в разработке новой теории накопления капитала, экономического роста и распределения продукта; во-вторых, в развитии нового подхода к теории стоимости.

Левые кейнсианцы, соглашаясь с Кейнсом в том, что основная проблема капитализма — проблема эффективного спроса, видят главную причину недостаточности спроса в неравномерном распределении национального дохода. Фактором повышения спроса они считают ограничение деятельности монополий. Что касается государственных расходов как средства повышения занятости, левые кейнсианцы настаивают на социальной ориентации этих расходов: отказе от гипертрофии военных расходов, увеличении вложении в жилищное и дорожное строительство, здравоохранение, образование, социальное страхование и т д.

Джоан Робинсон в своей работе «Накопление капитала» (1956) синтезировала основные факторы, влияющие на долговременный рост экономики (распределение между прибылью и заработной платой, объем капитала и характер технического прогресса, степень монополизации и конкуренции, рост народонаселения и т.д.), а также причины, влияющие на отклонение от устойчивого роста. На исходную модель двухсекторной экономики Робинсон определенное влияние оказал К. Маркс со своими схемами простого и расширенного воспроизводства. Исследование этой проблемы, которая подобно марксистской теории накопления капитала, должна была привести ее к теоретическому обобщению законов капиталистической системы хозяйства.

Все общественное производство Робинсон делит на два сектора:

-Сектор инвестиционных товаров (I);

-Сектор предметов потребления (II).

Конечный продукт каждого подразделения складывается из заработной платы (W) и так называемой квазиренты, состоящей из прибыли (У) и амортизации (Q).

I W1+Q1=Y1; II W2+Q2=Y2; III W1=Q2.

Для выяснения закономерности накопления Робинсон абстрагируется и предлагает:

-отсутствие государственного вмешательства в экономику;

-наличие только двух классов - рабочих и предпринимателей;

Заработная плата в ее системе - независимая переменная, это плата за труд, имеющая предел - физический минимум. Она делает первый вывод из вышеприведенных равенств: фонд занятости и занятость в I подразделении определяется величиной квазиренты II подразделения. Следовательно, чтобы произвести инвестирование, необходимо увеличить производство и занятость в I подразделении. Условием этого будет либо снижение реальной зарплаты, либо соответственный рост квазиренты II подразделения (Q2). Это есть главное условие развития отношений между накоплением, занятостью и потреблением.

Процесс накопления, по теории Робинсон, зависит от двух условий: во-первых, от величины прибыли, которая равна годовому производству капитальных товаров (I под.), за вычетом износа (Y1-R) или общей сумме квазиренты и минус амортизация (Q1+Q2-A); во-вторых, от желаний предпринимателей осуществлять инвестиции. Этим двум условиям должно отвечать равенство нормы прибыли темпу накопления капитала.

В несовершенной конкуренции Робинсон видела нарушение равновесного состояния конкурентной хозяйственной системы и эксплуатацию наемного труда. Она определила возможности использования цены, как инструмента воздействия на спрос и регулирование сбыта, а также государственное регулирование цен и продаж.

Теория несовершенной конкуренции Робинсон - одно из направлений анализа в самом механизме рынка. Предпосылкой всех изменений является концентрация производства и капитала, дающая монополиям устанавливать высокие цены и перераспределять доход в свою пользу, т.е. цена становится источником монопольной прибыли. Робинсон приходит к выводу о необходимости усиления государственного регулирования.

Неокейнсианство связано прежде всего с работами таких английских ученых, как Рой Харрод (1900-1978) и Николас Калдор (1908-1986).

Н. Калдор внес вклад в экономическую теорию благосостояния, высказав идею критериев компенсации, критиковал неоклассическую теорию распределения доходов, технического прогресса. Заменил положение неоклассической теории моделями, построенными на основе теорий Дж. Кейнса, Д. Рикардо, К. Маркса и П. Сраффа.

Его главные труды: «Налоги на расходы» (1955), «Очерки об экономической стабильности и экономическом росте (1960), «Накопление капитала и экономический рост» (1961), «Собрание экономических сочинений» в 5 томах (1978).

В качестве советника канцлера Казначейства по налоговым вопросам, он предложил использовать налог на реализованный прирост рыночной стоимости капитала - для перераспределения доходов и налог на предпринимателей - за наем работников для перераспределения труда в сторону производственного сектора.

Автором теории монополистической конкуренции является Эдуард Чемберлин (1899 - 1967). В 1933 году ученый публикует свой труд "Теория монополистической конкуренции", который стал впоследствии классическим произведением. С1939 по 1943 год он занимает должность главы отделения экономической теории Гарвардского университета, а в 1944 году становится вице-президентом Американской экономической ассоциации.

Теория монополистической конкуренции Э. Чемберлина явилась вызовом традиционной экономической науке, согласно которой монополия и конкуренция существовали как взаимоисключающие понятия. Э. Чемберлин в своих трудах показал существование специального вида монополии, образующего необходимую составную часть конкурентной рыночной системы. Он указал два способа соединения монополии с конкуренцией:

• создание рынка одиноких товаров - этот вариант возможен при наличии двух или небольшого чиста продавцов;

• рынок дифференцированных продуктов - контроль продавцов над товарами, имеющими отличительные признаки.

Предложенный им вариант монополистической конкуренции характеризуется следующим:

![]() число

продавцов достаточно велико;

число

продавцов достаточно велико;

каждая фирма действует на рынке, не учитывая своего влияния на поведение конкурентов;

товар качественно разнороден, поэтому покупатели предпочитают товары с торговой маркой конкретных продавцов;

вход в производство близких групп продуктов не ограничен.

В результате каждый продавец имеет кривую спроса при заданных ценах.

Предлагая дифференцированный продукт, каждый продавец формирует свой микрорынок, в котором выступает как монополист, но при этом его товар подвергается конкуренции со стороны более совершенных товарозаменителей. Конкуренция при этом развивается в трех направлениях:

![]() манипулирование

ценой

- из-за

монополизации рынка продавцом происходит

нарушение равновесной цены в сторону

увеличения; это ведет к снижению объемов

выпускаемой продукции, недоиспользованию

мощностей, росту безработицы (отрицательный

аспект теории Э. Чемберлина);

манипулирование

ценой

- из-за

монополизации рынка продавцом происходит

нарушение равновесной цены в сторону

увеличения; это ведет к снижению объемов

выпускаемой продукции, недоиспользованию

мощностей, росту безработицы (отрицательный

аспект теории Э. Чемберлина);

внесение качественных изменений в продукт;

внедрение рекламы.

Последние два фактора относятся к неценовым факторам конкуренции. Позднее к неценовым условиям усиления монополистической конкуренции Э. Чемберлин отнес техническое усовершенствование и обслуживание покупателей.

Неокейнсианцы во многом пошли дальше своего учителя. Если у Кейнса вмешательство государства рассматривается как спорадическое, то у неокейнсианцев — как постоянное. Кейнс практически отвлекается от изменений, вносимых научно-техническим прогрессом.

У неокейнсианцев они включены в анализ. Неокейнсианцы настаивают на форсированных государственных вложениях в научные исследования, новую технику, а также на проведении активной политики структурной перестройки хозяйства в связи с достижениями науки и техники.

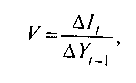

В неокейнсианской модели наряду с мультипликатором существенную роль играет акселератор. Акселератор выражает отношение прироста инвестиций к вызвавшему его приросту дохода. Величина акселератора выражается формулой

где ΔIt – прирост инвестиций в текущем периоде;

ΔIt-1 – прирост дохода в предшествующем периоде.

Идея акселератора исходит из принципа, выдвинутого еще в 10-е гг. французским экономистом Альбером Афтальоном (1874— 1956): каждый прирост дохода вызывает больший (в процентном исчислении) прирост совокупных инвестиций, индуцированных этим приростом дохода. Лауреат Премии по экономике памяти А. Нобеля сэр Джон Ричард Хикс (1904—1989) объединил идеи мультипликатора и акселератора в уравнении национального дохода:

Yt = At + MYt-1 + V(Yt-1 – Yt-2)

где Аt – автономные инвестиции в текущем периоде;

Y – национальный доход (соответственно в периоды t, t-1, t-2)

В зависимости от соотношения мультипликатора и акселератора динамика национального дохода может быть равномерной или циклической.

Неокейнсианство, в отличие от учения самого Кейнса, создало теорию экономического роста и циклического развития.