- •Титульный лист

- •Аннотация

- •3.1. Электростатика

- •3.1.1. Электрический заряд. Закон Кулона.

- •3.1.2. Потенциальная энергия взаимодействия точечных зарядов. Потенциальный характер электростатического поля

- •3.1.3. Вектор напряженности и потенциал электростатического поля, расчет вектора напряженности и потенциала для электростатического поля точечного заряда

- •3.1.4. Принцип суперпозиции электростатических полей. Примеры расчета вектора напряженности и потенциала для некоторых частных случаев распределения зарядов

- •3.1.5. Работа сил электрического поля. Разность потенциалов.Формула связи вектора напряженности и потенциала

- •3.1.6. Графическое изображение электростатических полей

- •3.1.7. Поток и циркуляция вектора напряженности электростатического поля. Теорема Гаусса для вектора напряженности.

- •3.1.8. Применение теоремы Гаусса для расчетаэлектростатических полей

- •3.1.9. Проводники в электрическом поле

- •3.1.9.1. Распределение избыточного заряда на проводниках в состоянии равновесия

- •3.1.9.2. Незаряженный проводник во внешнем электрическом поле

- •3.1.10 Электроемкость уединенного проводника. Электроемкость конденсатора

- •3.1.11. Энергия заряженного проводника конденсатора. Энергия электростатического поля. Объемная плотность энергии электростатического поля

- •3.1.12. Диэлектрики

- •3.1.12.1. Полярные и неполярные молекулы

- •3.1.12.2. Поведение диполя в электрическом поле

- •3.1.12.3 Характеристики, вводимые для описания электрического поля в присутствии диэлектриков

- •3.1.12.4. Неполярный диэлектрик во внешнем электрическом поле

- •3.1.12.5. Полярный диэлектрик во внешнем электрическом поле

- •3.1.12.6. Физический смысл теоремы Гаусса для вектора электрического смещения и для вектора поляризации

- •3.1.12.7. Пьезоэлектрики. Сегнетоэлектрики

- •3.2. Постоянный электрический ток

- •3.2.1. Сила тока. Плотность тока

- •3.2.2. Закон Ома для однородного участка цепи. Закон Джоуля-Ленца

- •3.2.3. Электродвижущая сила источника тока. Напряжение. Вектор напряженности поля сторонних сил. Закон Ома для неоднородного участка цепи

- •3.2.4. Правила Кирхгофа

- •3.2.5. Закон Ома и Джоуля-Ленца в дифференциальной форме

3.1.8. Применение теоремы Гаусса для расчетаэлектростатических полей

В случае электростатических полей, обладающих той или иной симметрией (осевая и сферическая симметрия, однородное поле), теорема Гаусса позволяет достаточно просто получить выражение для модуля

вектора . При применении теоремы Гаусса выделяют следующие этапы: 1) из симметрии распределения зарядов определяют направление вектора в каждой точке поля; 2) выбирают произвольную замкнутую поверхность и рассчитывают поток вектора через нее. Поверхность должна содержать внутри себя заряд (часть заряда), создающий поле, и отражать симметрию поля (цилиндр, сфера); 3) рассчитывают заряд, попадающий внутрь поверхности; 4) применяют теорему Гаусса для определения модуля вектора .

Рассмотрим конкретные примеры применения теоремы Гаусса.

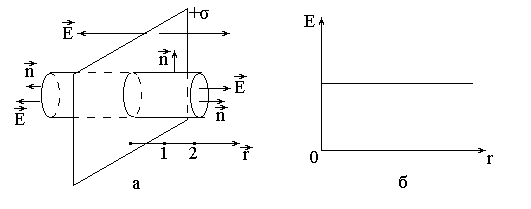

Пример 1. Электрическое поле равномерно заряженной по поверхности бесконечно протяженной плоскости. Поле плоского конденсатора.

1

этап. Введем поверхностную плотность

заряда

![]() .

Для этого на заряженной поверхности

вблизи какой-либо ее точки выбирают

элементарную площадку dS,

содержащую заряд dq,

и рассчитывают

по формуле

.

Для этого на заряженной поверхности

вблизи какой-либо ее точки выбирают

элементарную площадку dS,

содержащую заряд dq,

и рассчитывают

по формуле

![]() (3.30)

(3.30)

т.е.

![]() представляет собой заряд, приходящийся

на единицу поверхности. Если плоскость

заряжена равномерно, то тогда во всех

ее точках

будет одинаковой (

= const), и поэтому поле такой бесконечно

протяженной плоскости является

однородным - линии

представляют собой прямые, перпендикулярные

к ней; во всех точках поля модуль

одинаков (рис.3.10,а).

представляет собой заряд, приходящийся

на единицу поверхности. Если плоскость

заряжена равномерно, то тогда во всех

ее точках

будет одинаковой (

= const), и поэтому поле такой бесконечно

протяженной плоскости является

однородным - линии

представляют собой прямые, перпендикулярные

к ней; во всех точках поля модуль

одинаков (рис.3.10,а).

Рис.3.10

2

этап. Выбираем замкнутую поверхность

в виде цилиндра, образующая которого

перпендикулярна к плоскости (рис.3.10,а).

Тогда поток ФЕ через боковую

поверхность будет равен нулю (

=

90, линии

не пересекают боковой поверхности), и

поэтому остается поток только через

основания площади

![]()

![]() .

.

3 этап. Рассчитаем заряд плоскости, попадающий внутрь цилиндра

![]()

4 этап. Применяем теорему Гаусса (формула(3.29)) для расчета модуля вектора :

![]() ;

;

![]() (3.31)

(3.31)

где учтен случай отрицательно заряженной плоскости.

На рис.3.10,б приведен график зависимости модулю вектора поля плоскости в зависимости от расстояния r от нее.

Формула

(3.31) позволяет найти разность потенциалов

между двумя точками поля, находящимися

на расстояниях

![]() и

и

![]() от плоскости (рис.3.10,а).

от плоскости (рис.3.10,а).

![]() (3.32)

(3.32)

где знак «+» берется для положительно заряженной плоскости.

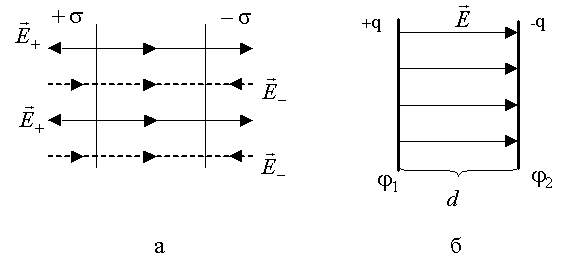

Формула (3.31) также позволяет провести расчет поля плоского конденсатора как поля двух параллельных плоскостей с равными по модулю и противоположными по знаку поверхностными плоскостями зарядов (рис.3.11,а).

Используя принцип суперпозиции электростатических полей, можно сделать вывод о том, что поле конденсатора существует между его пластинами (рис.3.11,б), а модуль вектора этого поля равен:

![]() (3.33)

(3.33)

где

![]() - модуль заряда одной из пластин

конденсатора площадью S.

- модуль заряда одной из пластин

конденсатора площадью S.

Оценим разность потенциалов φ1- φ2 (или напряжение U) между обкладками конденсатора, находящимися на расстоянии d друг от друга. Для этого используем формулы (3.21) и (3.33).

![]() (3.34)

(3.34)

Рис.3.11

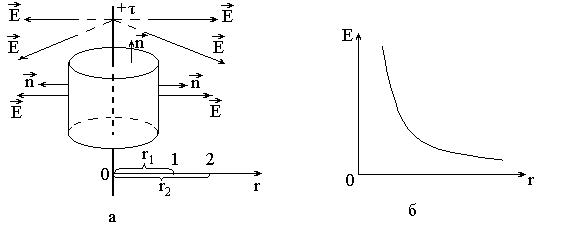

Пример 2. Поле равномерно заряженной бесконечно длинной прямолинейной нити.

1

этап. Введем линейную плотность

![]() заряда нити. Для этого на заряженной

нити выбираем элемент длины dl, содержащий

заряд dq , и рассчитываем

по формуле

заряда нити. Для этого на заряженной

нити выбираем элемент длины dl, содержащий

заряд dq , и рассчитываем

по формуле

![]() (3.35)

(3.35)

т.е. представляет собой заряд, приходящийся на единицу длины нити.

Для равномерно заряженной нити во всех ее точках будет одинаковой

( = const), поэтому поле такой нити обладает осевой симметрией - линии представляют собой прямые, выходящие из нити и лежащие в плоскостях, перпендикулярных к ней (рис.3.12,а). Причем на одинаковых расстояниях от нити, т.е. на цилиндрических поверхностях, модуль будет одинаковым.

2

этап. Выбираем замкнутую поверхность

в виде цилиндра, имеющего высоту H и

радиус r; ось цилиндра совпадает с нитью.

Поток

![]() через основания цилиндра равен нулю

(α=900) и поэтому остается поток только

через его боковую поверхность

через основания цилиндра равен нулю

(α=900) и поэтому остается поток только

через его боковую поверхность

![]()

Рис.3.12

3 этап. Рассчитываем заряд отрезка нити длиной Н, попадающий внутрь цилиндра,

![]() .

.

4 этап. Применяем теорему Гаусса для расчета модуля вектора :

![]() ;

;

![]() (3.36)

(3.36)

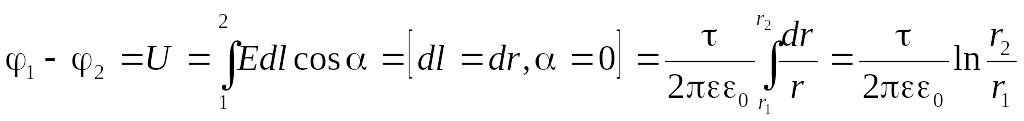

Формула

(3.36) позволяет оценить разность потенциалов

между двумя точками, находящимися на

расстоянии

и

![]() от нити (рис.3.12,а).

от нити (рис.3.12,а).

(3.37)

(3.37)

На рис.3.12,б приведен график зависимости модуля вектора поля нити от расстояния r до нее.

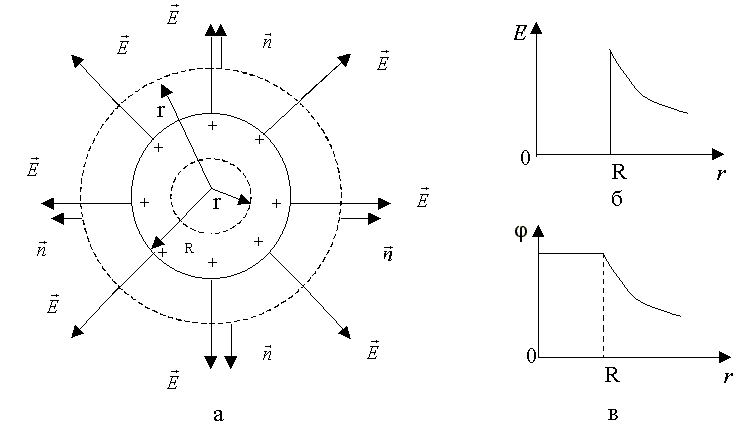

Пример 3. Поле равномерно заряженной по поверхности сферы (заряженной металлической сферы или шара) радиуса R и заряда q

1 этап. Поле такой сферы обладает сферической симметрией - линии представляют собой прямые, выходящие из центра положительно заряженной сферы заряда q (рис.3.13,а). Причем на одинаковом расстоянии от центра сферы, т.е. на сферических поверхностях, модуль будет одинаковым.

2 этап. Выбираем вспомогательную замкнутую поверхность в виде сферы, имеющей радиус r > R. Рассчитаем поток ФЕ через эту замкнутую поверхность

r > R:

![]()

3 этап.

![]() .

.

4 этап

![]() .

.

Аналогичный

расчет для расстояний r<R приводит к

тому, что внутри сферы электрического

поля нет, т.к. в этом случае внутрь

вспомогательной поверхности, имеющей

радиус r, заряд q сферы не попадает (![]() =0).

=0).

r<R:

E=0.

Из записанных выше для формул следует, что внутри сферы поле отсутствует, а за ее пределами оно совпадает с полем точечного заряда q, помещенного в центр сферы. Это позволяет сразу же записать формулы и для потенциала поля сферы:

![]() (3.38а)

(3.38а)

![]() (3.38б)

(3.38б)

Графики зависимости Е и φ от расстояния r от центра сферы приведены на рис.3.13,в,б.

Рис.3.13

Как видно из формул (3.38), на поверхности сферы (r=R) справедливы следующие равенства:

![]() (3.39)

(3.39)

где

в формулы введена поверхностная плотность

заряда

![]() .

.

В заключение отметим, что графики зависимости потенциала от расстояния r для электростатических полей, создаваемых нитью и плоскостью, не приводятся в связи с тем, что не удается выбрать наиболее удобно нулевой уровень отсчета потенциала, поэтому были записаны только формулы для разности потенциалов между двумя точками поля.

Далее также отметим, что помимо поверхностной и линейной плотностей заряда также вводят и объемную плотность заряда ρ

![]() (3.40)

(3.40)

т.е. ρ представляет собой заряд, приходящийся на единицу объема.