- •Часть 1 Роль среды

- •Предисловие к первому изданию

- •Примечание

- •Предисловие ко второму изданию

- •Предисловие к третьему изданию

- •Предисловие к четвертому изданию

- •Часть первая. Роль среды

- •Полуострова: горы, равнины, плоскогорья

- •Физические и человеческие характеристики

- •1. Средиземноморские складчатости

- •Определение гор

- •Горы, цивилизации и религии

- •Горная свобода

- •Ресурсы и бюджет гор

- •Горцы в городе

- •История гор — начало истории Средиземноморья?

- •2. Плоскогорья, предгорья и холмы

- •Возвышенные равнины

- •Страна, растущая на шпалере

- •3. Равнины

- •Проблемы с водой: малярия

- •Мелиорация на равнинах

- •Пример Ломбардии

- •Крупные землевладельцы и бедные крестьяне

- •Краткосрочные изменения на равнинах: венецианская Терра Ферма

- •В дальней перспективе: судьбы римской Кампании

- •Могущество равнин: Андалусия

- •4. Отгонное животноводство или кочевой образ жизни: два средиземноморья

- •Кочевничество имеет более древнее происхождение, чем отгонное животноводство

- •Отгонное животноводство в Кастилии

- •Сопоставления и построение общей карты

- •Дромадеры и верблюды: нашествия арабов и турок

- •Кочевая жизнь Балкан, Анатолии и Северной Африки в освещении западных источников

- •Более чем столетние циклы

- •Примечания к главе I. Полуострова: горы, равнины, плоскогорья

- •II. Сердце средиземноморья. Моря и побережья

- •1. Водные равнины

- •Прибрежная навигация

- •На заре португальских открытий

- •Малые моря, фундамент истории

- •Черное море — константинопольский заказник

- •Архипелаг венецианский и генуэзский

- •Между Тунисом и Сицилией

- •Средиземноморский «Ла-Манш»

- •На восток и на запад от Сицилии

- •Два мира Средиземноморья

- •Урок турецкой и испанской империй

- •По ту сторону политики

- •2. Побережье континентов

- •Народы моря

- •Слабое развитие прибрежных районов

- •Метрополии

- •Подъемы и спады в жизни моря

- •3. Острова

- •Изолированные миры?

- •Неуверенность в завтрашнем дне

- •На путях большой истории

- •Эмигранты с островов

- •Острова, окруженные сушей

- •Полуострова

- •Примечания к главе II. Сердце средиземноморья. Моря и побережья

- •III. Границы, или расширительное понимание средиземноморья

- •Средиземноморье по историческим меркам

- •1. Сахара, второе лицо средиземноморья

- •Сахара: ближние и дальние пределы

- •Бедность и нужда

- •Переходы на далекие расстояния

- •Столкновения со степными народами и их приручение

- •Караваны золота и пряностей

- •Географическое пространство ислама

- •2. Европа и Средиземное море

- •Перемычки и меридиональные дороги

- •Русский перешеек: к Черному или Каспийскому морю

- •От Балкан к Данцигу: польский перешеек

- •Германский перешеек: общая схема

- •Третий персонаж, многоликая Германия

- •Из Генуи в Антверпен, из Венеции в Гамбург: новые условия товарного обращения

- •Торговый баланс и эмиграция

- •Французский перешеек от Руана до Марселя

- •Европа и Средиземное море

- •3. Атлантический океан

- •Разные образы Атлантики

- •Средиземноморские уроки океана

- •Судьба Атлантики в XVI веке

- •Запоздалый упадок

- •Примечания к главе III. Границы, или расширительное понимание средиземноморья

- •V. Социальная целостность: дороги и города, города и дороги

- •1. Морские маршруты и сухопутные дороги

- •Живительная сила дорог

- •Устаревшие транспортные средства

- •I Преобладание сухопутных дорог около 1600 года?

- •Проблема сухопутных сообщений сама по себе

- •Двоякий урок Венеции

- •Статистика перевозок на примере Испании

- •Проблема транспортных путей в долгосрочной перспективе

- •2. Мореплавание: тоннаж судов и конъюнктура

- •Крупнотоннажные суда и небольшие парусники в XV веке

- •Первые успехи малотоннажных судов

- •Об Атлантике в XVI веке

- •На Средиземном море

- •3. Роль городов

- •Города и дороги

- •Перевалочные пункты

- •На пути к банку

- •Городской цикл и спады

- •Попытка создания примерной типологии

- •4. Города как свидетели своего времени

- •Демографический рост

- •Старые и новые беды: неурожаи и продовольственные проблемы

- •Старые и новые беды: эпидемии

- •Неизбежность иммиграции

- •Городские политические кризисы

- •Преимущество финансовых центров

- •Королевские и имперские города

- •В защиту столицы

- •Предвосхищая дальнейшее

- •Примечания к главе V. Социальная целостность: дороги и города, города и дороги

Кочевничество имеет более древнее происхождение, чем отгонное животноводство

По данному нами определению, перегоны скота являются только одной из форм, введенной в правила и как бы испытанной, средизем номорской пастушеской жизни, протекающей как на равнинах, так и на горных пастбищах. Эта испытанная форма представляет собой резуль тат длительной эволюции. Даже самое беспорядочное передвижение стад сопровождается перемещением только одной группы населения, специализирующейся на скотоводстве. Это предполагает существова ние разделения труда, повсеместное распространение земледелия, сле довательно, пахотных полей, за которыми нужно ухаживать, постоянных жилищ и деревень. Часть населения последних, в зависимости от времени года, отправляется либо на равнину, либо в горы. Многие иссле дования, посвященные XVI веку, показывают такие наполовину обезлюдевшие деревни, где остаются только старики, женщины и дети.

Кочевники, напротив, все перевозят с собой на огромные расстоя ния: людей, скотину и даже дома. Однако в их странствия никогда не бывают втянуты, как при сезонных перегонах, громадные массы овец. Небольшие стада кочевников растворяются в безбрежном про странстве иногда очень маленькими группами. На сегодняшний день кочевники — правда, в Средиземноморском регионе сохранились только их разрозненные остатки — это дюжина людей, которых встречаешь поздним вечером сгрудившимися у огня в пригороде Бейрута, или

Албанские всадники.

От греч. «мавровлахи», католич. население Северной Далмации.

100

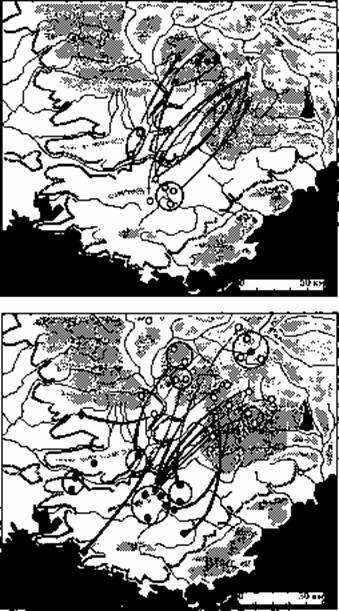

5. Места зимовки и летнего выпаса овец в верхнем Провансе в конце XV века

По книге Therese Sclafert, Cultures en Haute-Provence, 1959, p. 134 et 135.

Отгонное животноводство или кочевой образ жизни: два Средиземноморья 101

в Алжире после сбора урожая, среди жнивья — несколько верблюдов, баранов, ослов, две-три лошади, женщины, одетые в красное, и не сколько черных палаток из козьей шерсти; или еще на равнине Анта- лии в Памфилии, на юге Тавра, два десятка шатров, иногда — но до вольно редко — расположенных в виде подковы, как этого требует по-

степенно исчезающая традиция 0 " 1 .

Сезонные перегоны скота и кочевничество выглядят разновремен ными явлениями, порождениями разных эпох — так не следует ли счи тать второе более древним, чем первое? На наших глазах на всем пус тынном и полупустынном пространстве, которое окружает юг Среди земноморья и тянется в сторону Центральной Азии и далее, прививае мая современными правительствами оседлость превращает потомков древних кочевников в пастухов, ведущих менее суровый образ жизни (в Сахаре, как и в Триполи; в Сирии, как и в Турции и Иране), зани мающихся, по сути дела, выгоном скота, специализированным видом труда. Таким образом, указанная хронологическая последовательность выглядит правдоподобной. Следует добавить, что в переделах горного Средиземноморья обратные перегоны скота, по всей вероятности, пред шествовали тому, что географы называют нормальными перегонами.

Такая временная последовательность — кочевничество, обратные перегоны скота, так называемые нормальные перегоны скота — представляется правдоподобной. Но дело обстоит вовсе не так просто, как может показаться по этой априорной модели. Прошлое было более щедро на катастрофы, на сокрушительные перевороты, чем на длитель ные периоды спокойного развития. К сожалению, бедствия, случав шиеся в рассматриваемой нами сфере, известны гораздо хуже, чем по литические катастрофы.

В самом деле, при более пристальном рассмотрении подробностей функционирования скотоводческих структур оказывается, что нормаль ные и обратные перегоны скота довольно часто трудно отличить друг от друга. В Верхнем Провансе 302 в XV и XVI веках собственники скота с высокогорья (более многочисленные и богатые) и скотоводы равнин используют одни и те же пастбища. В этих условиях две формы сезонных перегонов скота отличаются только характером задействованной в них собственности. Тут мы из области географии вынуждены будем перейти к социальным вопросам собственности и даже к вопросам по литики. Перемещения стад представляют большой фискальный ин терес, которым не может пренебречь ни одно государство, как правило,

102

охотно помогающее в организации и охране таких передвижений. Обрат ные перегоны скота с Абруццских гор на равнину Тавольере в Апулии вос ходят к римской эпохе и являются стимулом для развиггия сукноделия в Таранто. Они продолжались впоследствии в достаточно произвольных формах до 1442—1447 годов, когда Альфонс I Арагонский 303 своей властью упорядочил их, установив удобные и обязательные маршруты передвиже ния овечьих стад, tratturi , пути соединения между ними ( tratturelli ), места отдыха с пастбищами ( riposi ) и места зимнего выпаса; кроме того, он издал распоряжение, запрещающее продавать скотину и шерсть в других местах, кроме Фоджи, предусмотрев, очевидно, взимание пошлин по пути следова ния. Эта система, раз и навсегда установленная, в дальнейшем изменялась и дополнялась только мерами защиты от нападений, производимых живу щими вдоль этих дорог крестьянами, выращивающими виноград и оливки, и особенно производителями зерна.

В 1548 году на территории в 15000 карри (величина одного карро более 24 гектаров ), находящейся в Апулии, королевские пастбища со ставляют немногим более 7000 карри; кроме того, власти наложили взыскание, под более или менее благовидным предлогом, еще на 2000 карри обрабатываемой земли. Поголовье скота, насчитывавшее в сред нем один миллион единиц, на протяжении последующих десяти лет увеличивается в среднем до миллиона трехсот тысяч единиц. И эта цифра постоянно росла, поскольку в октябре 1591 года, по официаль ным оценкам, насчитывалось два миллиона восемьсот восемьдесят одна тысяча двести семнадцать голов, в то время как земли, лежащие по маршруту перегонов овец, отдавались на откуп крестьянам сроком нашесть лет в моменты «хлебной дороговизны» (в 1560, 1562, 1567, 1584, 1589, 1591 годах), и на этих землях урожаи зерна достигали рекордных значений, сам 20 или сам 30. Отсюда шумные торги «при свечах»* 304 , проводившиеся в Неаполе между претендентами на землю. На кону были большие ставки: интересы казны, для которой таможня в Апулии являлась «несравненной жемчужиной», интересы торговцев шерстью и мясом, интересы владельцев крупных стад, которые все боль ше и больше отделяются от массы мелких скотоводов. «Какой-нибудь vil - lano из провинции Абруцци, — говорится в донесении католическому

Обычай проводить аукцион, пока горят три маленькие свечки

(по очереди).

Поселянин.

Отгонное животноводство или кочевой образ жизни: два Средиземноморья 103

королю, — имеет 10, 15, 20 или 30 тысяч овец, которые он приводит ка ждый год на таможню (в Апулии) для продажи баранов и шерсти. По сле этого, наполнив монетами свои сумки, он возвращается домой, что бы закопать деньги; иногда он так и умирает, оставив свои сокровища в земле» 305 . Однако начиная с XVII века и особенно в XVIII происходит концентрация собственности, увеличение поголовья стад у богатых землевладельцев, и намечается перевес в пользу нижележащих местностей. Речь идет о плохо поддающемся проверке впечатлении 306 . По крайней мере, проблема предстает перед нами во всей ее сложности.

Такая же двойственность наблюдается в окрестностях Виченцы — в Вичентино. Неизданные работы эрудита XVI века Франческо Кальданьо 307 говорят о ней как об habitatissimo местности, гдб1нет ни клочка необрабатываемой земли; это сплошной цветущий сад, усеянный большими деревнями, похожими на города, со своими рынками, своей торговлей, своими «прекрас ными дворцами». Здесь всего в достатке — леса, который привозят на теле гах или сплавляют по реке, древесного угля; на задних дворах толпятся даже павлины и индейские петухи. На ручьях и реках стоит невообразимое ко личество мельниц, лесопилок и т.п. На орошаемых лугах пасутся тысячи и даже сотни тысяч голов скота. Пополняясь многочисленными ягнятами, козлятами и телятами, вся эта скотина летом отправляется на выгон в горы. Вот пример нормального перегона скота, который проходит не без конфликтов с жителями гор по поводу аренды или использования высотных пастбищ. Так, по поводу Мандриолы (горы, которую арендуют вичентинцы) возни кают конфликты со швейцарцами, жителями кантона Граубюнден, и в этом нет ничего удивительного: граубюндендцы пригоняют свою скотину в юж ные Альпы и в окрестности Венеции 308 , в которой они иногда обосновы ваются в качестве мясников. Но и в самом Вичентино есть свои горные жи-те\и, обигающие в том уголке Альп, который называется Sette Comuni , сре ди которых много мясников и охотников за дичью и которые зани маются как земледелием, так и скотоводством, особенно в Галио, где имеется от 50 до 60 тысяч голов овец. Летом эти стада остаются на пастбище Sette Comuni , а осенью спускаются на равнину и разбредаются по лугам Вичентино, Падовано, Полезине, Тревиджано, Веронезэ и даже

Л/Г *** г^.

мантовано . Это доказывает, что кипучая пастушеская деятельность,

Очень густонаселенной.

Семь коммун.

По окрестностям Виченцы, Падуи, Полезине, Тревизо, Вероны и Мантуи.

104

разворачивающаяся на вичентинской равнине, не захватывает всего про странства, пригодного для выпаса слад. Для всех здесь находится свое место.