- •Теория электрической тяги

- •Часть I основы теории тяги поездов

- •Теория электрической тяги

- •Часть I основы теории тяги поездов

- •190303 – «Электрический транспорт железных дорог»

- •Введение

- •1 Физическая модель поезда

- •1.1 Силы, действующие на поезд

- •1.2 Сила тяги

- •1.3 Сила сопротивления движению поезда

- •1.4 Тормозная сила поезда при механическом торможении

- •1.5 Диаграмма удельных сил поезда

- •1.6 Сила инерции поезда

- •1.7 Физическая модель поезда

- •2 Математическая модель процесса движения поезда

- •2.1 Основное уравнение движения поезда

- •2.2 Математическая модель процесса движения поезда

- •2.3 Блок-схема математической модели процесса движения поезда

- •2.4 Интегрирование основного уравнения движения поезда

- •2.5 Решение основного уравнения движения поезда аналитическим

- •2.6 Решение основного уравнения движения поезда графическим

- •2.7 Тяговые расчеты с применением компьютерных технологий

- •2.8 Тяговые расчеты автоматизированного электропривода

- •3 Тяговые расчеты

- •3.1 Постановка задачи

- •3.2 Определение расчетной массы состава и ее проверки

- •3.3 Порядок выполнения тяговых расчетов

- •3.4 Использование результатов тяговых расчетов

- •4 Расход электроэнергии на движение поезда

- •4.1 Энергетика процесса движения поезда

- •4.2 Удельный расход электроэнергии на тягу поездов

- •4.3 Определение расхода электроэнергии на движение поезда

- •4.4 Снижение расхода электроэнергии на движение поезда

- •4.5 Техническое нормирование расхода электроэнергии

- •5 Расчет нагревания тягового электрооборудования

- •5.1 Постановка задачи

- •5.2 Основное дифференциальное уравнение теплового процесса

- •5.3 Математическая модель теплового процесса тягового

- •5.4 Интегрирование дифференциального уравнения теплового

- •5.5 Решение уравнения теплового процесса двигателя

- •6 Использование мощности электровоза

- •6.1 Номинальная мощность электровоза

- •6.2 Оценка использования мощности электровоза

- •6.3 Влияние реализуемой технической скорости на основные

- •7 Реализация силы тяги электровоза

- •7.1 Постановка задачи

- •7.2 Реализация коэффициента сцепления

- •7.3 Боксование

- •7.4 Влияние конструктивных параметров тягового электропривода

- •7.5 Мероприятия по повышению использования силы тяги

- •Заключение

- •Список использованных источников

- •Терия электрической тяги

- •Часть I основы теории тяги поездов

- •190303 – «Электрический транспорт железных дорог»

- •Тираж 200 Цена договорная Заказ

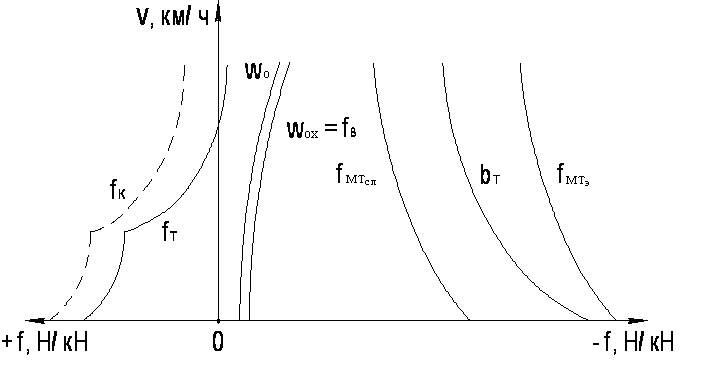

1.5 Диаграмма удельных сил поезда

Диаграмма удельных сил поезда – это зависимость всех внешних удельных сил поезда от скорости его движения, сил, построенных в одной общей системе координат – рисунок 1.12.

Рисунок 1.12 – Диаграмма удельных сил поезда

Теперь, имея зависимости каждой внешней удельной силы поезда от скорости его движения, можно построить диаграмму удельных равнодействующих сил поезда для всех трех возможных режимов движения поезда:

а) удельная равнодействующая сила поезда в режиме тяги:

fт ,

(1.49)

,

(1.49)

б) удельная равнодействующая сила поезда в режиме выбега:

,

(1.50)

,

(1.50)

в) удельная равнодействующая сила поезда в режиме механического торможения:

– экстренное торможение

fмт.э

= – bт

– ,

(1.51)

,

(1.51)

– служебное торможение

fмт.сл

= – 0,5·bт

–

.

(1.52)

.

(1.52)

Примечание. Так как дополнительное сопротивление движению поезда не является функцией скорости, а зависит от профиля пути, то на диаграмме удельных сил показывается только основное сопротивление движению поезда. Дополнительное сопротивление движению поезда учитывается в тяговых расчетах специальным способом.

1.6 Сила инерции поезда

Сила инерции поезда – это сила, появление которой связано с кинетической энергией, накопленной поездом при его движении.

В общем случае:

,

(1.53)

,

(1.53)

где m, V – масса и скорость движения поезда;

Jкi, Rкi, ωкi – момент инерции, радиус и угловая скорость i-й колесной пары;

Jяi, Rяi, ωяi – момент инерции, радиус и угловая скорость i-го якоря

тягового двигателя.

,

(1.54)

,

(1.54)

,

(1.55)

,

(1.55)

,

(1.56)

,

(1.56)

,

(1.57)

,

(1.57)

где mкi, mяi, ρкi, ρяi – массы и радиусы инерции i-х колесных пар и якорей

двигателей;

µ – передаточное число зубчатой передачи локомотива.

Тогда из (1.53)…(1.57) получим:

,

(1.58)

,

(1.58)

Обозначим

,

(1.59)

,

(1.59)

где mэ – эквивалентная масса вращающихся частей поезда.

Теперь из (1.58) и (1.59):

,

(1.60)

,

(1.60)

где ξ – переводный коэффициент, зависящий от принятой размерности фи-

зических величин. Например, при f, Н/кН; t, ч; S, км; V, км/ч:

ξ =127.

Обозначим

.

(1.61)

.

(1.61)

Тогда из (1.59) и (1.60) получаем окончательно

,

(1.62)

,

(1.62)

где

– коэффициент инерции вращающихся

частей поезда.

– коэффициент инерции вращающихся

частей поезда.

Например:

–

для электровозов

–

;

;

–

для груженых

вагонов –

;

;

–

для порожних

вагонов –

.

.

Величина коэффициента инерции для поезда, составленного из подвижного состава различного типа, определяется как средневзвешенное значение:

.

(1.63)

.

(1.63)

В тяговых расчетах для пассажирских и грузовых поездов принимается следующее средневзвешенное значение коэффициента инерции:

.

(1.64)

.

(1.64)