- •Тема 1. Любовь к мудрости

- •1. Мировоззрение и его типы.

- •2. Предмет философии: мудрость и глупость

- •3. Философия и удивление

- •4. Рефлексия.

- •5. Тождество и различие.

- •6. Софисты.

- •7. Польза и вред философии.

- •8. Философы-законодатели.

- •Тема 2. Онтология

- •1. Понятие онтологии.

- •2. Стихийный материализм

- •3. Пифагорейцы

- •7. Объективный идеализм Платона.

- •8 . Метафизика Аристотеля.

- •Тема 3. Аксиология

- •1. Понятие аксиологии.

- •3. Связь

- •4. Отношение

- •5. Субъект и объект

- •7. Количество и качество

- •8. Мера

- •9. Континнуум развития

- •Тема 4. Телеология

- •1. Телеологии – учение о целесообразности мира

- •2. Предел и беспредельное.

- •3. Часть и целое.

- •4. Форма и содержание

- •5. Возможность и действительность

- •8. Причина и следствие

- •9. Необходимость и случайность

- •10. Акциденция и субстанция

- •12. Шопенгауэр о мире как воле

- •13. Ницше о воле к власти

- •14. Цель и средства

- •Тема 5. Методология

- •5. Срединный путь

- •8. Методика калибровки паттерна партийности.

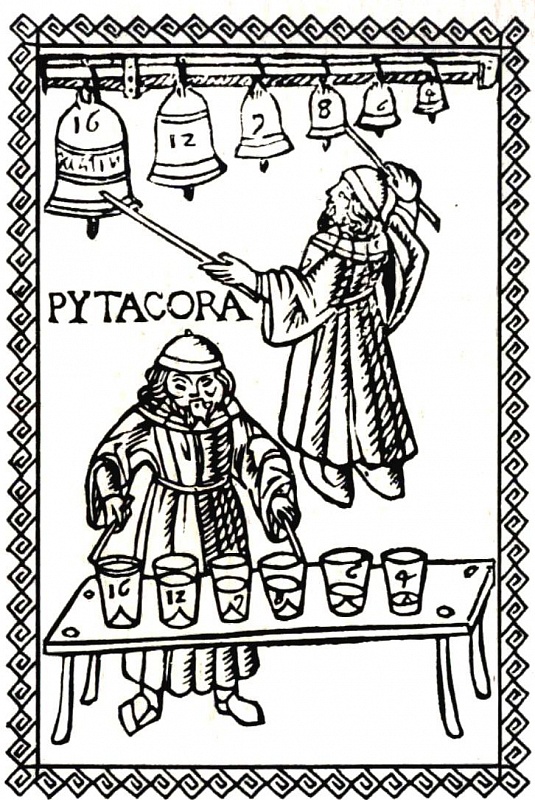

3. Пифагорейцы

ПИФАГОР (ок. 570 до н. э., о. Самос — ок. 497, Метапонт) .Ок. 532 Пифагор покидает о. Самос из-за тирании Поликрата и поселяется в Кротоне (о. Сицилия). Благодаря своим талантам и красноречию он нашел здесь немало сторонников, которые образовали гетерию (неформальное политическое сообщество). Со временем она стала определять политику Кротона, особенно ее влияние возросло в ходе войны с Сибарисом (ок. 510), разгромленным кротонской армией под руководством пифагорейца Милона. Однако в конце 6 в. в результате антипифагорейского выступления, к которому примкнула часть учеников Пифагора, он бежал в Метапонт, где и умер.

Согласно П., «самое мудрое — число», Мир познаваем в той мере, в какой апейрон (беспредельное) организовано числом и пределом: «Где нет числа и меры — там хаос и химеры» (Филолай).

Аристотель в Метафизике писал: «...В числах пифагорейцы усматривали [так им казалось) много сходного с тем, что существует и возникает, - больше, чем в огне, земле и воде [например, такое-то свойство чисел есть справедливость, а такое-то - душа и ум, другое - удача, и, можно сказать, в каждом из остальных случаев точно так же); так как, далее, они видели, что свойства и соотношения, присущие гармонии, выразимы в числах; так как, следовательно, им казалось, что все остальное по своей природе явно уподобляемо числам и что числа - первое во всей природе, то они предположили, что элементы чисел суть элементы всего существующего и что все небо есть гармония и число».

4. Элейская школа — философская школа (кон. 6 — 1-я пол. 5 в. до н. э.), объединяющая Парменида, Зенона Элейского и Мелисса. Сложилась в фокейской колонии Элея на тирренском берегу Италии.

ПАРМЕНИД Элейский (вторая половина 6 — начало 5 в. до н.э.).

Парменид в «Пути истины». Не позволяй, чтоб тебе накопившая опыт привычка Веру внушала лишь в то, чему учат нас лживое зренье,Гулом наполненный слух и язык. Только разумом должен Ты проверять осторожно все то, что ныне поведать Я собираюсь тебе. …

1) «То, что есть [в нашей мысли] – есть, то, чего нет [в нашей мысли], – нет».

2) «Мыслить – то же, что быть», или «Мышление и бытие – одно и то же».

Б ытие

одно, единое, непрерывно и неделимо, не

имеет частей, неподвижно, бесконечно.

Есть только единое и нет многого. Бытие

может быть разделено на части только в

том случае, если между частями бытия

есть небытие. Бытие есть, но небытия

нет. Есть только неделимое и нет деления.

Есть только неподвижное и нет движения.

ытие

одно, единое, непрерывно и неделимо, не

имеет частей, неподвижно, бесконечно.

Есть только единое и нет многого. Бытие

может быть разделено на части только в

том случае, если между частями бытия

есть небытие. Бытие есть, но небытия

нет. Есть только неделимое и нет деления.

Есть только неподвижное и нет движения.

ЗЕНОН Элейский (ок. 490 — ок. 430 до н.э.). Аргументируя против множественности вещей, Зенон говорит: Если есть части, то мы можем делить сущее на еще более мелкие части, а те, в свою очередь, на еще более мелкие и т. д. Если мы можем делить их до бесконечности, то в конце концов получим, что сущее состоит из неделимых далее элементов. А если неделимый далее элемент умножить на бесконечность, то мы получим бесконечное, бесконечно большое тело, т. е. каждое тело получается бесконечным, что невозможно. А если, с другой стороны, мы будем делить до бесконечности, не до каких-то определенных, неделимых далее вещей, не до атомов, а до бесконечности, то в конце концов мы разложим все в небытие, а небытие не существует, как об этом говорит само это слово. Поэтому в любом случае частей у сущего нет, т. е. нет множественности вещей, поскольку получается, что всякая величина или бесконечно велика, или бесконечно мала. Конечной вещи быть не может.

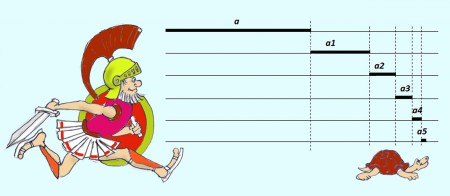

Доказательство против движения: мысля движение, мысль заходит в тупик (апория): 1. Движение не может начаться, потому что движущийся предмет должен дойти до половины пути, прежде чем он дойдет до конца, но чтобы дойти до половины, он должен дойти до половины половины, и так до бесконечности («Дихотомия» — разрубание надвое). 2. Быстрое (Ахиллес) не настигает медленное (черепаху), т.к. медленное будет всякий раз опережать быстрое на такую часть предыдущего расстояния между быстрым и медленным, на сколько скорость медленного меньше скорости быстрого. З. Летящая стрела покоится, ибо движущийся предмет в каждый момент времени занимает равное себе место, а тем самым покоится в нем.

МЕЛИСС из Самоса (5 в. до н э ) Выдвинул принцип сохранения бытия (Ex nihilo nihil fit): «Ни что не возникает из ничего». Из исходного постулата «Нечто есть» Мелисс дедуцирует все атрибуты: оно вечно одно (так как два бесконечных граничили бы между собой), однородно (так как неоднородность имплицирует множественность), неподвержено изменениям (росту и убыли, трансформации) и аффектам (боли, печали), неподвижно (т. к. необходимая предпосылка движения — существование пустоты, но пустота — ничто).

5. Античный атомизм (Левкипп – Демокрит – V век; Эпикур).

Демокрит (460-370 до н.э.) Его учение согласно с чувственным восприятием. Отверг делимость до бесконечности на том основании, что мы не можем делить до бесконечности и из этого удостовериться в бесконечности деления, говорили. Тела состоят делятся до неделимых – атомов. Не-сущее существует так же, как и сущее. Не может быть движения без пустоты. Атомы носятся в пустоте и, соединяясь между собой, они производят возникновение, расторгаясь же, – гибель.

Так как движение не имеет начала, а масса атомов и пустое пространство не имеет границ, то от века должно было существовать бесчисленное множество таких миров, которые находятся в самых многообразных состояниях и имеют самые различные формы. Мир, к которому мы принадлежим, образует лишь один из этих бесчисленных миров.

Некоторые из этих миров между собой не только сходны, но во всех отношениях совершенно и абсолютно одинаковы, так что между ними совсем нет никаких различий, как и между (соответствующими друг другу) людьми (в различных мирах). «Ничто не более такое, чем такое». НЕУСТРАШИМОСТЬ

Трудности атомизма:

- несоизмеримость сторон прямоугольного треугольника;

- проблема взаимодействия атомов: Эпикура ввел для атомов также тяжесть и способность отклоняться от первоначального движения по прямой линии.

- связь атомов и пустоты: с открытием микромира обнаружилось единство дискретной и континуальной картины мира.

Таким образом, атомизм на основании прагматических соображений сознательно ввел онтологическое допущение о существовании неделимых, что позволило дать объяснение причин движения.

Афинская школа (итал. Scuola di Atene) — фреска работы Рафаэля в станце делла Сеньятура Ватиканского дворца. Всего на фреске представлено свыше 50 фигур.

- с бородой, в коричневой тоге – Спевсипп, философ, племянник Платона

- в синей тоге – Менексен, философ, ученик Сократа

- в белой тоге – Ксенократ, философ, ученик Платона

- в желтовато-зеленоватой – философ Сократ

- в синеватой – предположительно Александр Македонский, ученик Аристотеля

- в темном головном уборе, низенький – Ксенофонт, философ, ученик Сократа

- в шлеме – Алкивиад, полководец и политик, ученик Сократа

- с вытянутой рукой – Есхин, философ, ученик Сократа

- в розовом – Критий, философ, оратор, писатель, дядя Платона

- с обнаженным торсом – Диагор Мелосский, поэт по прозвищу «Безбожник»

- рядом с амуром – философ Зенон, ученик Парменида

- следующий за Зеноном – Навсифан, философ, последователь Демокрита, учитель Эпикура

- в венке – философ Демокрит (по другой версии – Эпикур)

- мальчик за его спиной – Диоген Лаэртский, историк философии

- в белом тюрбане – Аверроэс, арабский философ

- лысый, в желтоватом одеянии на первом плане – Анаксимандр, философ, ученик Фалеса

- в белом одеянии, с книгой – Пифагор, философ и математик

- с длинными волосами – Анаксагор, философ, математик и астроном

- стоит в белом – Гипатия, женщина-математик, астроном и философ

- стоит и держит книгу – философ Парменид

- сидит опершись на куб – философ Гераклит

- лежит на ступенях – философ Диоген

- сидят на коленях и стоят согнувшись – ученики Евклида, в 27 м.б изображен герцог Федерико Гонзага

- с циркулем – Евклид, математик (по другой версии – Архимед)

- в белой одежде с небесным глобусом – Зороастр, астроном и философ-мистик

- спиной к зрителю, с земным шаром – Птолемей, астроном и географ

- в белом берете – Иль Содома, художник, друг Рафаэля (по другой версии – Перуджино, учитель Рафаэля)

- в темном берете – Рафаэль

- в темной тоге – философ Аркесилай (по другой версии – Плотин)

- опершись рукой о стену – философ Пиррон

- на одной ноге – ?

- в голубом и розовом, спускается – Аристипп, философ, друг Сократа

- всходит по ступеням – философ Эпикур

- спиной, в розовом – ?

- с бородой, в желтоватом плаще – Теофраст, философ и ученый, ученик Платона и Аристотеля

- вплотную к Теофрасту стоит – Евдем, философ, ученик Аристотеля

6. Сократ (469-399 гг. до н.э.). Отец Сократа был каменотесом, мать – повивальной бабкой. В 70 лет демократия начала против него судебный процесс, обвиняя в безбожии. Он умер в 399 г., выпив по приговору суда чашу с ядом.

О Сократе его ученик Ксенофонт вспоминал: «Вообще он (Сократ) не советовал заниматься изучением небесных явлений, как бог производит каждое из них: этого, думал он, людям не удастся постигнуть... к тому же рискует сойти с ума тот, кто занят такими изысканиями, точно так же, как сошел с ума Анаксагор, очень гордившийся своим объяснением действий богов».

Учение С. было устным; все свободное время он проводил в беседах об общих понятиях (что есть прекрасное вообще, справедливое вообще и пр.?). Говорил: "Я по крайней мере знаю, что ничего не знаю, а они не знают даже этого". Постоянная мысль С.: невозможно поступать мужественно или благочестиво, не зная, что такое мужество или благочестие. Если знание и добро тождественны, то, познавая себя (поистине), мы должны делаться лучше. Полагал, что нечто знаем, не подозревал об этом: знание является припоминанием того, что мы знали и прежде.

До нашего рождения, до воплощения, наша крылатая душа, чей умственный взор не был затуманен телом, видела истинное бытие, участвуя в хороводе небожителей. Рождение человека есть забвение всего, что знала душа. Цель человеческой жизни — припомнить то, что душа знала до падения на землю. Тогда после смерти душа вернется не в новое земное тело, а на свою родную звезду. Знание как раз и есть припоминание (анамнесис).

Для этого Сократ использовал майевтику («повивальное искусство»). Знание открывается в себе, а Сократа – помощник, ремесло которого не учительство (ибо сам он «ничего не знает»), а нечто вроде повивального искусства, которым занималась его мать Фенарета («от меня они ничему не могут научиться, просто сами в себе они открывают много прекрасного, если, конечно, имели, и производят его на свет. Повитая же этого виновники – бог и я»). Сократ помогает рождению мысли в диалоге с помощью вопросов и ответов. «Самое же великое в нашем искусстве – то, что мы можем разными способами допытываться, рождает ли мысль юноши ложный призрак или же истинный и полноценный плод».