- •1. Общее устройство шасси автомобиля. Состав и назначение каждой из подсистем.

- •2. Назначение, устройство и работа сцепления (на примере сухого фрикционного однодискового сцепления)

- •3. Привод сцепления. Назначение и регулировка зазора между рычагами выключения и нажимным подшипником.

- •4. Конструкция ведомого диска сцепления. Гашение динамических нагрузок и крутильных колебаний. Повышение плавности включения сцепления.

- •5. Типы нажимных пружин сцепления, их преимущества и недостатки.

- •6. Назначение коробки передач (кп). Типы коробок передач по принципу действия и конструктивным особенностям.

- •7. Устройство и работа механической кп (на примере кп с неподвижными валами). Способы включения передач.

- •8. Назначение, устройство и работа синхронизатора. Типы синхронизаторов по конструкции блокирующего элемента.

- •9. Механизм переключения передач кп. Назначение и устройство замков и фиксаторов.

- •10. Устройство и работа гидротрансформатора автоматической коробки передач. Назначение блокировки гидротрансформатора.

- •11. Устройство и работа механической части акп, назначение тормозов и сцеплений.

- •12. Принцип действия системы управления акп: измерительная, анализирующая и исполнительная части.

- •13. Назначение и устройство карданной передачи. Типы карданных шарниров, их преимущества и недостатки.

- •14. Устройство карданного шарнира неравных угловых скоростей. Компенсация неравномерности вращения, создаваемой шарниром.

- •15. Шарниры равных угловых скоростей: устройство, преимущества и недостатки.

- •16. Компенсирующее устройство и промежуточная опора карданной передачи. Конструкция и назначение.

- •17. Назначение, устройство и работа главной передачи.

- •18. Виды главных передач по типу зацепления, количеству ступеней и их расположению. Преимущества и недостатки каждого вида.

- •19. Назначение, устройство и работа шестеренчатого дифференциала.

- •20. Полуоси. Особенности конструкции, преимущества и недостатки полуразгруженной, полностью разгруженной и разгруженной на три четверти полуосей.

- •21. Несущая система автомобиля. Рамная и безрамная конструкции. Типы рам.

- •22. Подвеска автомобиля. Три составляющих элемента подвески и их назначение.

- •23. Типы упругих элементов подвески. Их преимущества и недостатки.

- •24. Устройство и работа гидравлического амортизатора. Различие характеристик при резком и плавном ходах сжатия и отдачи.

- •25. Конструкция рессорной подвески: крепление листов рессоры к раме и к балке моста; центрирование листов относительно друг друга. Особенности конструкции балансирной подвески.

- •26. Устройство и работа независимой пружинной шкворневой подвески.

- •28. Устройство и работа подвески типа Макферсон.

- •29. Зависимая и независимая подвески: преимущества и недостатки, назначение и устройство стабилизатора поперечной устойчивости.

- •30. Устройство автомобильного колеса. Особенности конструкция сдвоенных колес.

- •31. Назначение и устройство автомобильной шины. Особенности конструкции, преимущества и недостатки радиальных и диагональных, камерных и бескамерных шин.

- •32. Назначение и устройство рулевого управления. Рулевой привод при зависимой и независимой подвесках.

- •33. Типы рулевых механизмов. Устройство и работа рулевых механизмов типа "червяк-ролик", "винт- гайка- рейка- зубчатый сектор" и реечного.

- •34. Назначение и принцип действия гидроусилителя руля. Типы гидро

- •35. Устройство и работа гидроусилителя встроенного типа.

- •36. Устройство и работа гидроусилителя вынесенного типа.

- •38. Следящее действие гидроусилителя по усилию ("чувство дороги"): назначение и конструктивное обеспечение.

- •39. Углы установки управляемых колес: назначение и регулировка.

- •45. Устройство и работа гидравлического тормозного привода, назначение агрегатов. Преимущества и недостатки по сравнению с механическим и пневматическим приводом.

- •47. Устройство и работа гидровакуумного (вакуумного) усилителя тормозов. Обеспечение следящего действия.

- •48. Общее устройство и работа пневматического тормозного привода, назначение агрегатов. Преимущества и недостатки по сравнению с гидравлическим приводом.

- •50. Устройство и работа тормозного крана. Следящее действие тормозных кранов прямого и обратного действия.

- •51. Устройство и работа тормозных камер с энергоаккумулятором и без энергоаккумулятора.

- •52. Управление тормозами прицепа. Одно- и двухпроводная схема.

51. Устройство и работа тормозных камер с энергоаккумулятором и без энергоаккумулятора.

С энергоаккум: Камера состоит из двух частей: мембранной бесфланцевой тормозной камеры и пружинно-пневматического цилиндра. Мембранная камера выполняет функции исполнительного органа рабочей тормозной системы, пружинный энергоаккумулятор в зависимости от управления может быть исполнительным органом: запасного, стояночного тормоза. Применение - для преобразования энергии сжатой пружины в действие задних тормозных механизмов автобусов ЛиАЗ-5256, -6212, -677 и модификаций. на задних колесах

Без: на передних колесах. сжатый воздух поступает в полость над резиновой мембраной и, перемещая её, через шток и вилку, передает усилие на регулировочный рычаг тормозного механизма колес.воздух выходит в атмосферу через отверстие в корпусе.при растормаживании воздух выпускается через двухсекционный тормозной кран,мембрана под действием возвратной пружины возвращается на место и колодки под действием оттяжнх пружин возвращаются на место.

52. Управление тормозами прицепа. Одно- и двухпроводная схема.

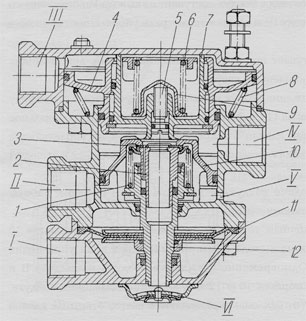

Клапан управления тормозами прицепа, показанный на рис. 73, предназначен для управления однопроводной системой привода тормозов прицепа, а также для ограничения давления сжатого воздуха, поступающего в пневматическую систему тормозов прицепа до заданного уровня. Рис. 73. Клапан управления тормозами прицепа: 1 - винт регулировочный; 2 -клапан впускной; 3-кольцо уплотнительное; 4,15-пружины; 5-поршень ступенчатый; 6,11-камеры следящие; 7-камера рабочая; 8-колпак; 9-пружина силовая; 10 - диафрагма; 12-шток; 13-клапан выпускной; 14-поршень нижний; А-вывод в магистраль прицепа; В-вывод в атмосферу; V-вывод к воздушному баллону; Z-вывод к тормозному крану

Сжатый воздух из воздушного баллона подается к выводу V. В расторможенном состоянии пружина 9 удерживает диафрагму 10 вместе со штоком 12 в нижнем положении. При этом выпускной клапан 13 закрыт, а впускной клапан 2 открыт, и воздух проходит к выводу Л, соединенному с магистралью управления тормозами прицепа. Когда давление в магистрали прицепа достигнет величины 500-520 кПа (5,0-5,2 кгс/см2), нижний поршень 14 опускается и закрывает впускной клапан 2.

Давление в магистрали регулируется винтом 1, изменяющим усилие пружины 15.

При торможении сжатый воздух поступает к выводу Z крана, заполняя камеру 7, поднимает диафрагму со штоком 12 и открывает выпускной клапан 13. Воздух из магистрали управления тормозами прицепа через полый шток и вывод В в крышке выходит в атмосферу. Следящее действие осуществляется ступенчатым поршнем 5, который при падении давления в выводе Айв камере 11 опускается и перемещает вниз шток 12, закрывая выпускной клапан 13.

При дальнейшем повышении давления в выводе Z сжатый воздух выпускается полностью из соединительной магистрали и прицеп затормаживается.

К лапан

управления тормозами прицепа с

двухпроводным приводом

показан на рис. 74. К клапану управления

к выводам II и V постоянно подведен воздух,

который воздействуя сверху на диафрагму

11 и снизу на средний поршень 10, удерживает

поршень 12 в нижнем положении. При этом

вывод IV соединяет магистраль управления

тормозами прицепа с атмосферным выводом

VI через центральное отверстие клапана

3 и нижнего поршня 12. Рис. 74. Клапан

управления тормозами прицепа с

двухпроводным приводом: 1,8-пружины; 2 -

клапан разгрузочный; 3-клапан впускной;

4-поршень большой; 5 - винт регулировочный;

б-пружина уравновешивающая; 7-поршень

малый; 9-тарелка пружины; 10-поршень

средний; 11-диафрагма; 1 2 - поршень нижний;

1,111-выводы к секции тормозного крана;

II-выв од к крану управления тормозами

прицепа; ГУ-вывод в тормозную магистраль

прицепа; V-вывод к воздушному баллону;

VI-вывод в атмосферу

лапан

управления тормозами прицепа с

двухпроводным приводом

показан на рис. 74. К клапану управления

к выводам II и V постоянно подведен воздух,

который воздействуя сверху на диафрагму

11 и снизу на средний поршень 10, удерживает

поршень 12 в нижнем положении. При этом

вывод IV соединяет магистраль управления

тормозами прицепа с атмосферным выводом

VI через центральное отверстие клапана

3 и нижнего поршня 12. Рис. 74. Клапан

управления тормозами прицепа с

двухпроводным приводом: 1,8-пружины; 2 -

клапан разгрузочный; 3-клапан впускной;

4-поршень большой; 5 - винт регулировочный;

б-пружина уравновешивающая; 7-поршень

малый; 9-тарелка пружины; 10-поршень

средний; 11-диафрагма; 1 2 - поршень нижний;

1,111-выводы к секции тормозного крана;

II-выв од к крану управления тормозами

прицепа; ГУ-вывод в тормозную магистраль

прицепа; V-вывод к воздушному баллону;

VI-вывод в атмосферу

Торможение прицепа осуществляется при подаче воздуха к выводу IV в магистраль прицепа, при подводе воздуха к выводам I и III, а также при падении давления воздуха в выводе II (торможение стояночным тормозом).

При подводе воздуха к выводу III поршни 4 и 7 перемещаются вниз, впускной клапан 3 открывается и воздух из баллона через вывод V, открытый впускной клапан 3 поступает к выводу IV, который соединен с управляющей магистралью прицепа соединительной головкой 16 (см.рис. 66), а также воздух одновременно поступает к клапану управления тормозами прицепа с однопроводным приводом.

Следящее действие наступает при уравновешивании усилий на поршень 7 (см.рис. 74) снизу и сверху. В таком состоянии давление поступающего воздуха к выводу IV пропорционально давлению воздуха, поступающего к выводу III.

При прекращении торможения воздух из вывода III выпускается в атмосферу через тормозной кран. Поршни 4 и 7 возвращаются в исходное положение (пружиной 8 и давлением воздуха в выводе IV), впускной клапан 3 закрывается. В этот момент вывод IV сообщается с атмосферой через отверстие в клапане 3, поршень 12 и вывод VI.

При подаче воздуха к выводу I диафрагма 11 с поршнями 12 и 10 и клапаном 3 перемещаются вверх. Клапан 3 доходит до седла в малом верхнем поршне 7, перекрывает атмосферный выход, а при дальнейшем движении среднего поршня 10, отрывается от его впускного седла- Воздух поступает из вывода V, соединенного с воздушным баллоном, к выводу IV и далее в магистраль управления тормозами прицепа.

Следящее действие наступает при уравновешивании усилий, действующих на диафрагму 11 снизу и на поршень 10 сверху.

При прекращении торможения воздух из вывода I выпускается в атмосферу через тормозной кран. Диафрагма 11 с поршнями 12 и 10 занимают первоначальное положение, при этом впускной клапан 3 закрывается. Воздух из управляющей магистрали прицепа через вывод IV, отверстие в клапане 3, поршень 12 и вывод VI выпускается в атмосферу.

При одновременной подаче воздуха к выводам I и III порядок работы происходит аналогично описанному выше.

При торможении стояночным тормозом включается кран управления 10 (см.рис. 66), при этом воздух из вывода II (см.рис. 74) через кран управления выпускается в атмосферу. Одновременно с выходом воздуха из вывода II и наддиафрагменной полости, поршни 10 и 12 под действием давления воздуха, поступающего через вывод V от баллона, перемещаются вверх, открывая клапан 3, чем обеспечивается подача воздуха через вывод IV в управляющую магистраль прицепа.

Следящее действие наступает при уравновешивании усилий, действующих от давления воздуха на диафрагму 11 сверху и на поршень 10 снизу. Для обеспечения опережения торможения прицепа относительно торможения автомобиля в поршень 7 ввернут винт 5, которым изменяется предварительно усилие пружины б. При увеличении усилия пружины б повышается давление воздуха в выводе IV по сравнению с давлением воздуха, подводимым к выводам I и III в пределах 20-100 кПа (0,2-1,0 кгс/см2), этим достигается опережение торможения прицепа.