- •Понятие о полезных ископаемых и их месторождения.

- •Промышленные типы месторождения железа.

- •Промышленные типы месторождений марганца.

- •Промышленные типы месторождений хрома.

- •Промышленные типы месторождений никеля.

- •Промышленные типы месторождений молибдена.

- •Промышленные типы месторождений вольфрама.

- •Промышленные типы месторождений меди.

- •Промышленные типы месторождений золота.

- •Метаморфогенные месторождения, условия их образования.

- •Задачи и основные методы разведки.

- •Системы разведки.

- •Рудоконтролирующие структуры

- •Текстура и структура руд.

Рудоконтролирующие структуры

Рудоконтролирующими структурами являются трещинные зоны, залеченные кварцевыми, кварц-эпидотовыми, кварц-гематит-магнети-товыми и кварц-сульфидными прожилками сложной морфологии мощностью от 0,1 до 10 См. В местах их сгущения образуются сливные кварцевые породы с реликтами вмещающих пород. Такие породы наблюдаются главным образом в экзо – и эндоконтактах штока плагио-гранит-порфиров. Рудоконтролирующие структуры в эффузивах, по-видимому, были сформированы до внедрения плагиогранит-порфиров. К моменту внедрения часть из них была уже залечена кварцевыми прожилками с пиритом, халькопиритом, магнетитом и золотом. Основная часть золота и ассоциирующие с ним гематит, магнетит, пи рит, халькопирит, борнит, молибденит, шеелит, сфалерит, галенит, ан тимонит и кварц образовались после внедрения плагиогранит-порфи ров. Примечательной особенностью структуры месторождения явля ется определенная закономерность в размещении зон интенсивного окна в трещинах пиритов, так как пирит является хорошим осадителем золота. Размер золотин не превышает 0,08 Мм.Примесь серебра достигает 72,2, лигатура — 4,5. Для золота установлены две продуктивные ассоциации: кварц-пирит-арсенопиритовая и доломит-полисульфидная. В первой—золото дисперсное, во второй—частично тонкодисперсное и сосредоточено в халькопирите, а видимое — в срастаниях тетраэдрита с пиритом. В пиритах I генерации содержание золота достигает 40,5 Г/т, А в халькопирите — 56,7Г/т. Кроме того, эти сульфиды содержат довольно высокие концентрации селена и таллия.

На фоне более или менее общей зараженности штока золотом максимальная его концентрация отмечается на участках интенсивно хлоритизированных и гранитизированных ксенолитов основных эффузивов, которые явились своеобразными осадителями золота из гидротермальных рудоносных растворов. Во вмещающих породах степень окварцевания и оруденения убывает по мере удаления от штока пла-гиогранит-порфиров.

Руды обладают хорошими технологическими качествами, так как высокое содержание кремнезема в них (65—70%) позволит использовать их хвосты в качестве флюсового сырья.

Кроме «Юбилейного» месторождения в Зеленокаменной зоне известны аналогичного типа мелкие рудопроявления — Караксак (Шет-йргизское) и Южно-Шуулдакское.

6

Текстура и структура руд.

Под структурой понимают совокупность особенностей строения горной породы, обусловленных размерами, формой и взаимоотношениями минералов и нераскриталлизованного остатка. Следовательно, структура отражает внутренне строение горной породы. По соотношению зерен выделяют равномернозернистые и неравномеонозернистые структуры.

Под текстурой понимают « взаимное расположение подобных или отличных друг от друга минеральных агрегатов, сформировавшихся при закономерно изменяющихся или неизменных во времени и пространстве физикохимических условиях.

Другим словами, текстура отражает особенности внешнего строения горной породы, обусловленные характером ориентировки и способом расположения минеральных зерен (агрегатов зерен), а также степенью заполнения пространства. Выделяют текстуры однородные (массивные) и не однородные (пятнистые, полосчатые, сланцевые, пористые и др.)

17

СКАРНОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

— м-ния, в которых руды преимущественно или исключительно локализованы в скарнах и околоскарновых г. п. Может быть выделено 2 типа С. м.: 1) С. м. с сопутствующим оруденением, или собственно С. м., — м-ния, в которых процессы рудообразования, создавшие основные промышленно ценные парагенезисы, в пространстве и во времени сочетались с процессами скарнообразования и формирования околоскарновых п. Этот тип объединяет разнообразные по метасоматическим фациям С. м. флогопита, магнетита, боратовых и сульфидных руд, возникшие в различной по химизму среде, но под воздействием исходно однотипных растворов общего происхождения и в ту же, что и скарны, раннюю (щелочную) стадию гидротерм. процесса вследствие изменения свойств растворов — повышения их кислотности; 2) С. м. с наложенным оруденением, или апоскарновые, — м-ния, в которых процессы рудообразования во времени оторваны от процесса скарнообразования, но пространственно совмещены с его продуктами. Этот тип объединяет разнообразные С. м., связанные с наложением на скарны более поздних гидротерм. растворов кислотной стадии по-слемагм. деятельности вследствие взаимодействия кислых растворов с основной средой скарнов, и представлен мо-либденит-шеелитовыми, шеелит-сульфидным (иногда с оловом), редкометально-сульфидным, галенит-сфалеритовым, полисульфидным, халькопиритовым, шеелит-сульфидным (иногда с Аu), данбургит-датолитовым и др. оруденениями.С. м., сформированные под воздействием растворов, связанных с гранитными магмами, — преимущественно редкометальные и полиметаллические, а с основными магмами и их дифференциатами — железорудные. Устанавливается эмпирическая закономерность взаимосвязи типа рудоносности С. м. и характера скарнового парагенезиса: а) шеели-товое и молибденит-шеелитовое оруденение локализуется преимущественно в скарнах, представленных парагенезисом геденбергитового пироксена с гроссуляровым гранатом; при этом в геденбергите может быть примесь иогансенитовой составляющей (до 20% ), а в гроссуляре — пиральспитовой (до 8 — 22% ); б) железорудное и полиметаллическое оруденение, как правило, связано с асс. железистого граната с салитом; при этом в железорудных и меднорудных С. м. пироксен обычно представлен салитом с примесью геденбергитовой составляющей в пределах 6 — 20%, а в полиметаллических — отличается вариациями в железистости и значительным содержанием иогансенитовой составляющей, однако наиболее типичны мангансалиты и мангангеденбергиты; гранат железорудных, меднорудных и полиметаллических С. м. обычно содержит от 30 до 85% андрадитовой составляющей; в) безрудные скарновые парагенезисы характеризуются развитием чистых иогансенитов, мангандиопсидов, магнезиоиогансенитов и диопсидов, высокоглиноземистых гранатов и гранатов, андрадитовая составляющая которых не превышает 20 — 60%.

56

Обоснование промышленных кондиций на полезные ископаемые — одна из наиболее важных составных частей оценки месторождений. Такая роль им отводится в связи с тем, что состав и уровень промышленных кондиций определяют качественно-количественную характеристику запасов. От нее зависят порядок отработки месторождений, мощность горно-перерабатывающих предприятий и эффективность их работы, которая определяется размером капитальных и эксплуатационных затрат, вкладываемых в получение продукции, и от ее качественно-количественной характеристики. Поэтому совершенствование методики обоснования кондиций в условиях рыночных отношений является актуальной задачей, от ее успешного решения зависит эффективность работы отдельных горно-перерабатывающих предприятий и всей отрасли в целом.

23

ИНФИЛЬТРАЦИОННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ - залежи полезных ископаемых, возникшие в результате растворения и переотложения веществ циркулирующими в глубине Земли химически активными водными растворами. К инфильтрационным месторождениям относятся некоторые месторождения железа (Алапаевские), меди, никеля, урана (Витватерсранд, Блайнд-Ривер), самородной серы (Гаурдак, Шорсу).

24

Остаточные месторождения

полезных ископаемыx (a. residual deposits; н. Residuallagerstatten; ф. gisements residuels, gites residuels; и. depositos residuales, yacimientos, residuales) - состоят из продуктов выветривания горн. пород, накапливающихся вследствие выноса поверхностными водами их растворимых соединений, формирующих Инфильтрационные месторождения. K наиболее значит. O. м. принадлежат м-ния бокситов, каолинов, силикатных никелевых руд, бурых железняков, оксидов марганца, скопления магнезита, талька, минералов титана, олова, вольфрама, тантала, ниобия, золота. Бокситы латеритного профиля выветривания образуют площадные и карстовые залежи, формирующиеся в обстановке жаркого и влажного климата; процесс их образования сводится к накоплению свободного глинозёма за счёт разложения алюмосиликатов при повышении концентрации его по сравнению c содержанием в исходных породах в 4-6 раз. Kаолины отличаются от бокситов незавершённым разложением коренных пород, не дошедшим до стадии обособления свободного глинозёма и задержавшимся на стадии формирования силикоглинозёма или глин. O. м. силикатных никелевых руд связаны c корами выветривания аподунитовых и апоперидотитовых массивов; эти м-ния возникают при накоплении силикатных, содержащих никель минералов в процессе преобразования змеевиков в остаточные глинисто-охристые продукты коры выветривания, содержание никеля в неизменённых змеевиках составляет 0,1%, при формировании O. м. никелевых руд оно увеличивается в 10 раз и достигает 1%. O. м. магнезита и талька также накапливаются в корах выветривания змеевиков, часто совместно c O. м. силикатных никелевых руд. O. м. бурых железняков и марганца сложены оксидами и гидрооксидами этих металлов, накапливающимися при выветривании содержащих их пород и бедных руд коренных м-ний. O. м. редких и благородных металлов формируются в том случае, когда они представлены устойчивыми от химич. разложения минералами, концентрирующимися в коре выветривания при разложении содержащих их горных пород и вкрапленных руд.

16

Грейзен—старинное название, данное саксонскими рудокопами зернистой кварцево-слюдяной (мусковитовой) горной породе с касситеритом БпОг- Уже тогда было замечено, что эта порода образуется за счет разъедания, резорбции, метасоматического замещения гранитов вокруг оловорудных жил. Теперь установлено, что грейзенами, во-первых, сопровождаются наиболее высокотемпературные гидротермальные рудоносные жилы, залегающие среди гранитов, а во-вторых, грейзены могут залегать самостоятельно (рис. 87) и занимать значительные площади (до 5 км2), иногда почти полностью замещая крупные участки гранитов.

Грейзены образуются за счет химических реакций между полевыми шпатами гранитов и просачивающимися через них рудоносными водными растворами. Упрощая, эти реакции можно охарактеризовать уравнениями следующего типа:

1) плагиоклаз+Н+ + К+ —>мусковит-гКварц-г^а+ + Са2+;

2) микроклин+Н+ —»мусковит+кварц-гНа+ + К+.

Образование грейзенов происходит при температуре около 600 — 500°С. Химически процесс сложен, поэтому помимо главных минералов—мусковита, кварца, непрореа-гировавших остатков (реликтов) полевых шпатов—в грейзены входят и многие другие, в том числе рудные, минералы. Часто для этих пород характерно кавернозное строение, стенки каверн нередко выстланы друзами кристаллов кварца и драгоценных камней — топаза, берилла. Практическое значение грейзенов велико. Они являются важной рудой на вольфрам, молибден, висмут, а иногда—источником добычи камней-самоцветов (берилла, топаза, турмалина).

12

Позднемагматические месторождения

полезных ископаемыx - формировались в недрах земной коры в процессе остывания и раскристаллизации основной или щелочной магмы, содержащей в своем составе повышенное кол-во ценных веществ. Oни возникали из легкоплавкого остаточного магматич. расплава, насыщенного минерализованным газом. Эти м-ния наз. также гистеро- магматическими или фузивными. Oни имеют форму платообразных, трубообразных и жилообразных залежей, иногда значит. протяжённости. Cреди них известны м-ния руд хрома в CCCP (Юж. Урал), на Kубе, в Tурции, Aлбании, Греции, ЮАР, a также м-ния титаномагнетитов в CCCP (Урал), ЮАР (Бушвелд), Kанаде,США, Индии, Hорвегии, Швеции, Финляндии. K ним же принадлежат знаменитые м-ния апатитов Kольского п-ова в CCCP.

11

Раннемагматические месторождения

полезных ископаемых, кумулятивные месторождения, сегрегационные месторождения, - формировались в недрах земной коры в процессе остывания и раскристаллизации основной или щелочной магмы, содержащей в своём составе повышенное кол-во ценных веществ. При этом ценные материалы выделялись в расплаве ранее других, погружались на дно магматич. резервуара и формировали залежи P. м. K ним принадлежат нек-рые сравнительно небольшие м-ния руд хрома, титана и железа. Oни имеют форму гнёзд, линз, пластообразных и трубообразных залежей. Oригинальные P. м.- трубки кимберлитов Cибири и Юж. Aфрики, состоящие из застывшей магмы ультраосновного состава (кимберлиты) и содержащие выделившиеся на ранней стадии её остывания кристаллы алмазов.

5

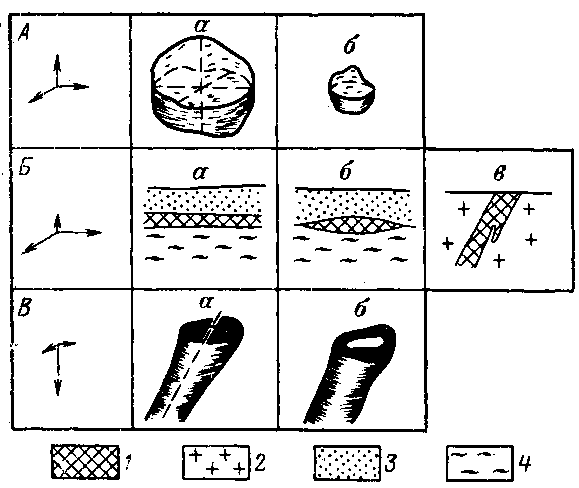

В зависимости от геометрической формы тела полезных ископаемых подразделяются на изометрические, плоские, столбообразные и сложные (рис. 1). Изометрические тела (шток, гнездо, штокообразное тело) имеют одинаковые или очень близкие измерения в различных направлениях. Плоские тела (пласт, жила, линза, пластообразное тело и др.) вытянуты в двух направлениях при очень небольшой мощности. Столбообразные тела протягиваются на значительном интервале в одном направлении, обычно по падению; в поперечном сечении они имеют округлую, линзовидную или неправильную форму. Сложные тела полезных ископаемых возникают в результате сочетания тел изометрической, плоской и столбообразной формы. Положение в пространстве плоских тел определяется азимутом их линии простирания или падения и углом падения. Определение этих элементов залегания обычно производится без затруднений. Значительно сложнее находить элементы залегания столбообразных или линзообразных рудных тел. Для рудного столба следует, прежде всего, установить его ось, горизонтальную проекцию оси и азимут ее простирания. Затем можно определить угол падения (ныряния) рудного столба

Геометрические формы тел полезных ископаемых: А – изометрические (а – шток, б – гнездо); Б – плоские (а – пласт, б – линза, в – жила); В – столбообразные (а – рудный столб, б – трубообразное тело); 1 – рудные тела; 2 – гранит; 3 –пески; 4 – глины